虛擬知識(shí)平臺(tái)中知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新影響研究

曹馨月 任紫薇 魏金蕊

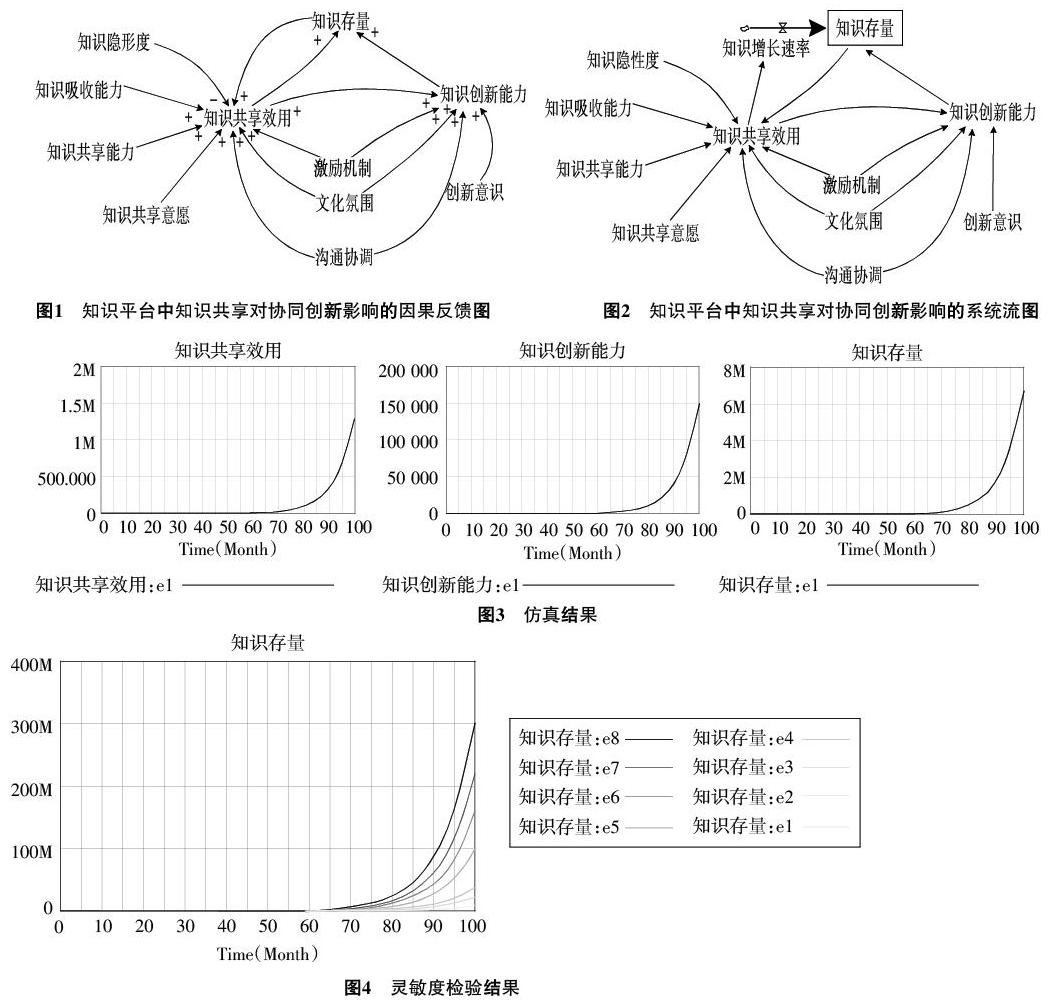

摘 要:通過(guò)對(duì)虛擬的知識(shí)平臺(tái)中知識(shí)共享效用和知識(shí)創(chuàng)新能力的研究,分析其對(duì)于平臺(tái)中知識(shí)存量變動(dòng)的影響,以知識(shí)存量的變動(dòng)判斷平臺(tái)在知識(shí)共享過(guò)程中產(chǎn)生的協(xié)同創(chuàng)新,并運(yùn)用仿真和系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)相關(guān)知識(shí)繪制知識(shí)平臺(tái)中知識(shí)共享對(duì)于協(xié)同創(chuàng)新的影響的因果反饋圖和系統(tǒng)流圖。根據(jù)仿真結(jié)果,分析知識(shí)存量的變動(dòng)與知識(shí)共享效用和知識(shí)創(chuàng)新能力之間的關(guān)系。最終對(duì)知識(shí)平臺(tái)的運(yùn)作提出相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞:知識(shí)共享;知識(shí)存量;協(xié)同創(chuàng)新

中圖分類號(hào):G305 ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A ? ? 文章編號(hào):1673-291X(2019)11-0187-03

引言

在現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及下,對(duì)于一個(gè)平臺(tái)而言,為了應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí)代,平臺(tái)協(xié)同創(chuàng)新更為重要。因此,提高平臺(tái)的協(xié)同創(chuàng)新能力,分析協(xié)同創(chuàng)新的影響因素至關(guān)重要。

研究表明,有效的知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新有促進(jìn)作用。但是,當(dāng)前的研究成果大都聚焦于新興技術(shù)企業(yè)和產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu),鮮少有將平臺(tái)作為研究主體,探討知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新的影響。本文從平臺(tái)角度出發(fā),探討知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新的影響。平臺(tái)協(xié)同創(chuàng)新是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,所以本文根據(jù)得到的影響協(xié)同創(chuàng)新的因素,結(jié)合系統(tǒng)動(dòng)力學(xué),建立流圖模型,進(jìn)行仿真,進(jìn)一步分析知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新的影響,為平臺(tái)協(xié)同創(chuàng)新提供一些建議和理論依據(jù)。

一、知識(shí)共享影響因素相關(guān)分析

在現(xiàn)有的研究中發(fā)現(xiàn),影響知識(shí)共享的因素有很多。在此將其概括為知識(shí)共享主體、知識(shí)共享客體和知識(shí)共享組織三大方面。

(一)知識(shí)共享主體

從知識(shí)共享主體的角度來(lái)說(shuō),徐美鳳提出兩個(gè)方面:動(dòng)機(jī)和知識(shí)共享自我效能。其中,動(dòng)機(jī)包括得以解決問(wèn)題的信息動(dòng)機(jī),還有進(jìn)行知識(shí)共享所獲得的滿足感和認(rèn)同感等心理動(dòng)機(jī);而知識(shí)共享自我效能對(duì)知識(shí)共享的進(jìn)行起著顯著的正向影響[1]。而李志宏引入了關(guān)系質(zhì)量這個(gè)因素。其研究發(fā)現(xiàn),成員之間的關(guān)系越好、相互之間信任程度越高,知識(shí)共享的效果越好[2]。

(二)知識(shí)共享客體

知識(shí)共享客體,即知識(shí)本身的屬性也影響著知識(shí)共享。姜文的研究認(rèn)為,知識(shí)共享對(duì)象中的障礙因素就包括知識(shí)容易形成壟斷、難以傳授與學(xué)習(xí)以及難以收集和儲(chǔ)存[3]。易菲認(rèn)為,知識(shí)的黏性、知識(shí)相關(guān)性、知識(shí)可表達(dá)性、知識(shí)模糊性、知識(shí)復(fù)雜性、知識(shí)私密性會(huì)帶來(lái)知識(shí)共享障礙[4]。

(三)知識(shí)共享組織

本文從組織結(jié)構(gòu)、文化、組織氛圍、激勵(lì)機(jī)制等方面探討知識(shí)共享組織對(duì)知識(shí)共享的影響。蔡翔和李翠的研究認(rèn)為,具有適中的規(guī)模、扁平化和柔性化結(jié)構(gòu)設(shè)置的組織更有利于知識(shí)共享[5]。王娟研究發(fā)現(xiàn),良好的組織文化會(huì)促進(jìn)員工之間的信任,從而對(duì)知識(shí)共享產(chǎn)生正面的影響[6]。組織成員的價(jià)值觀和行為方式都受組織文化的影響,如果組織中利他文化占主要地位,那么這個(gè)組織中的共享程度就會(huì)很高。Bock認(rèn)為,通過(guò)培養(yǎng)一種長(zhǎng)期存在、互相信任的組織氛圍,知識(shí)可以更好地去分享和利用[7]。徐小龍?jiān)谘芯恐兄赋觯行У募?lì)機(jī)制能夠激發(fā)成員參與動(dòng)機(jī),針對(duì)不同成員的需求可以采用不同的激勵(lì)手段[8]。所以,合理的激勵(lì)機(jī)制會(huì)對(duì)組織中的知識(shí)共享起到促進(jìn)作用,不僅使具有共享意愿的成員可以得到獎(jiǎng)勵(lì),還可以吸引更多成員參與知識(shí)共享,加深知識(shí)共享的程度,促進(jìn)信息的傳播與利用。

根據(jù)上述分析,本文選擇平臺(tái)中知識(shí)存量的變化作為知識(shí)共享過(guò)程中產(chǎn)生的協(xié)同創(chuàng)新,其值的變動(dòng)受到知識(shí)共享效用與知識(shí)創(chuàng)新能力的雙重作用。而平臺(tái)中的知識(shí)隱形度、知識(shí)吸收能力、知識(shí)共享能力、知識(shí)共享意愿影響知識(shí)共享效用,平臺(tái)的激勵(lì)機(jī)制、文化氛圍、溝通協(xié)調(diào)同時(shí)影響知識(shí)共享效用和知識(shí)創(chuàng)新能力,創(chuàng)新意識(shí)也是影響知識(shí)創(chuàng)新能力的一大因素。本文構(gòu)建的知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新影響的因果關(guān)系模型如圖1所示。

二、知識(shí)平臺(tái)協(xié)同創(chuàng)新的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型的建立

由于本文的研究?jī)?nèi)容是知識(shí)平臺(tái)內(nèi)部的知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新的影響,所以模型的邊界是一個(gè)平臺(tái)內(nèi)部由知識(shí)共享引起的協(xié)同創(chuàng)新的變化因素。通過(guò)上文得到的知識(shí)平臺(tái)知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新影響的因果關(guān)系反饋圖,構(gòu)造出系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型。

(一)模型的基本假設(shè)

在此模型中,知識(shí)平臺(tái)是一個(gè)虛擬平臺(tái)。由于知識(shí)存量指的是系統(tǒng)對(duì)知識(shí)資源的占有總量,知識(shí)存量多的系統(tǒng)自然就有更大進(jìn)步空間,也具有更強(qiáng)的創(chuàng)新能力,所以本文中協(xié)同創(chuàng)新的績(jī)效用知識(shí)存量的變化來(lái)表示。此外,假設(shè)知識(shí)共享和協(xié)同創(chuàng)新都發(fā)生在一個(gè)持續(xù)運(yùn)行、不間斷的平臺(tái),并且平臺(tái)內(nèi)部的人員不會(huì)出現(xiàn)流失的情況。

(二)系統(tǒng)流圖的建立

本文將知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新績(jī)效的影響過(guò)程分為兩部分。第一部分是進(jìn)行知識(shí)共享過(guò)程中影響知識(shí)共享效果的因素,還有一部分就是知識(shí)共享之后影響共享的知識(shí)進(jìn)行創(chuàng)新的因素。通過(guò)對(duì)以往文獻(xiàn)的總結(jié),第一部分影響因素包括知識(shí)的隱性度、知識(shí)吸收能力、知識(shí)共享能力、知識(shí)共享意愿和知識(shí)存量,第二部分影響因素包括創(chuàng)新意識(shí)和知識(shí)共享效用,對(duì)這兩方面都有影響的有激勵(lì)制度、文化氛圍和溝通協(xié)調(diào)。基于上述分析,建立的知識(shí)平臺(tái)中知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新影響的系統(tǒng)流圖如圖1所示。其中,包括知識(shí)存量一個(gè)狀態(tài)變量(L),一個(gè)流速變量(R)是知識(shí)增長(zhǎng)速率,兩個(gè)輔助變量(A)包括知識(shí)共享效用和知識(shí)創(chuàng)新能力,八個(gè)常量(C)。

(三)方程設(shè)計(jì)及變量

L知識(shí)存量=INTEG(知識(shí)創(chuàng)新能力+知識(shí)增長(zhǎng)速率,10)

R知識(shí)增長(zhǎng)速率=知識(shí)共享效用×0.6

A知識(shí)共享效用=知識(shí)吸收能力×0.078+知識(shí)共享能力×0.098+知識(shí)共享意愿×0.118+激勵(lì)制度×0.137+文化氛圍×0.157+溝通協(xié)調(diào)×0.176+知識(shí)存量×0.197-知識(shí)隱性度×0.039

A知識(shí)創(chuàng)新能力=知識(shí)共享效用×0.114+溝通協(xié)調(diào)×0.143+創(chuàng)新意識(shí)×0.2+文化氛圍×0.257+激勵(lì)制度×0.286

在輔助變量的計(jì)算中,各個(gè)常量的權(quán)重都是通過(guò)層次分析法,根據(jù)構(gòu)建判斷矩陣,再用matlab代碼計(jì)算出來(lái)的。

模型中的常量的值都在[0,1]內(nèi)隨機(jī)取值。

三、模擬仿真與靈敏度

本文利用Vensim-PLE軟件進(jìn)行仿真,設(shè)定模擬時(shí)間為100個(gè)月,并且系統(tǒng)中知識(shí)存量的初始值為10。

(一)仿真結(jié)果分析

從圖3系統(tǒng)進(jìn)行仿真的結(jié)果可知,在給定的100個(gè)月內(nèi),知識(shí)共享效用的增長(zhǎng)速率越來(lái)越快,說(shuō)明在一開(kāi)始平臺(tái)規(guī)模比較小的時(shí)候,由于參與人員數(shù)量很少,所擁有的知識(shí)也很少,此時(shí)知識(shí)共享的氛圍不夠熱烈,所以人們的共享意愿并不強(qiáng)烈,而平臺(tái)本身也沒(méi)有建立起完善的激勵(lì)機(jī)制,所以知識(shí)效用較低。當(dāng)隨著時(shí)間的變化平臺(tái)發(fā)展到具有一定的規(guī)模的時(shí)候,擁有的知識(shí)足夠多,激勵(lì)機(jī)制也比較健全,就會(huì)吸引更加多的成員進(jìn)來(lái),進(jìn)行知識(shí)共享,所以增長(zhǎng)速率越來(lái)越快;而知識(shí)創(chuàng)新能力的增長(zhǎng)也越來(lái)越快是因?yàn)樵诮?jīng)過(guò)一段時(shí)間的知識(shí)儲(chǔ)備與理解,對(duì)共享得到的知識(shí)有了更加深入的認(rèn)識(shí),所以可以進(jìn)行有效的創(chuàng)新。知識(shí)增長(zhǎng)速率和知識(shí)共享效用的變化是成比例的,所以知識(shí)存量在知識(shí)增長(zhǎng)速率和知識(shí)創(chuàng)新能力兩個(gè)因素的共同影響下,增長(zhǎng)速率也越來(lái)越快。

(二)靈敏度檢驗(yàn)

靈敏度分析是對(duì)同一個(gè)模型中的變量的取值進(jìn)行改變,再比較輸出的結(jié)果,對(duì)其影響程度和作用規(guī)律進(jìn)行分析。本文選取了知識(shí)共享意愿作為變量,在其他因素不變的情況下,對(duì)其進(jìn)行改變,其中e1到e8是依次增加的,觀察輸出結(jié)果。仿真結(jié)果如圖3所示

當(dāng)知識(shí)共享意愿增加的時(shí)候,知識(shí)存量也發(fā)生明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì),說(shuō)明在知識(shí)共享意愿低下的時(shí)候,很少人愿意拿出自己的知識(shí)進(jìn)行共享,這就導(dǎo)致了很難得到新的知識(shí)或自己需要的知識(shí),所以協(xié)同創(chuàng)新也就相應(yīng)的處于低迷的狀態(tài),導(dǎo)致知識(shí)存量少;而當(dāng)知識(shí)共享意愿增加的時(shí)候,人們通過(guò)知識(shí)共享實(shí)現(xiàn)信息和知識(shí)的交流,使自己的創(chuàng)新能力得到很大的提升,自然知識(shí)存量也會(huì)快速地增加。從而得出,系統(tǒng)對(duì)知識(shí)共享意愿具有較高的靈敏度。

四、結(jié)論與建議

本文以平臺(tái)為視角,探究其知識(shí)共享對(duì)協(xié)同創(chuàng)新的影響。本文深入剖析了知識(shí)共享效用和知識(shí)創(chuàng)新能力對(duì)協(xié)同創(chuàng)新的影響,根據(jù)上文利用仿真的結(jié)果,得到以下結(jié)論和建議。

1.系統(tǒng)具有較高的靈敏度,以知識(shí)共享意愿為代表,知識(shí)共享意愿增加的時(shí)候,知識(shí)存量也明顯增長(zhǎng)。因此,平臺(tái)管理者需要重視知識(shí)共享意愿,平臺(tái)管理者可以通過(guò)大數(shù)據(jù)分析得到在平臺(tái)上積極的共享者、有著較強(qiáng)的知識(shí)共享意愿的平臺(tái)成員。通過(guò)這些成員,大力宣傳知識(shí)共享,提高不積極的知識(shí)共享者或者潛在的知識(shí)共享者知識(shí)共享意愿,從而促進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新行為。

2.知識(shí)共享效用和知識(shí)存量的變化一致,說(shuō)明知識(shí)共享效用對(duì)協(xié)同創(chuàng)新具有顯著的正向影響。平臺(tái)管理者要不斷提高平臺(tái)上的知識(shí)共享效用,來(lái)促進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新行為。從知識(shí)的隱性度、知識(shí)吸收能力、知識(shí)共享能力、知識(shí)共享意愿這四個(gè)方面對(duì)知識(shí)共享效用的影響來(lái)看,首先,平臺(tái)管理者可以引進(jìn)一些高技術(shù)軟件,利用這些高技術(shù)軟件對(duì)知識(shí)進(jìn)行加工,將知識(shí)更加方便接受,降低平臺(tái)知識(shí)的隱性度;其次,平臺(tái)管理者可以引進(jìn)更多的平臺(tái)話題,增加平臺(tái)內(nèi)容,從而側(cè)面敲擊成員知識(shí)共享的能力,提供平臺(tái)的協(xié)同創(chuàng)新。

3.知識(shí)創(chuàng)新效用和知識(shí)存量的變化一致,說(shuō)明知識(shí)創(chuàng)新能力對(duì)協(xié)同創(chuàng)新也存在顯著的影響。知識(shí)創(chuàng)新能力主要受激勵(lì)制度、文化氛圍、溝通協(xié)調(diào)和創(chuàng)新意識(shí)的影響,其中激勵(lì)制度、文化氛圍、溝通協(xié)調(diào)也是知識(shí)共享效用的影響因素。因此,平臺(tái)管理者需要可以制定一些激勵(lì)政策,比如懸賞、打賞或者會(huì)員機(jī)制等等,鼓勵(lì)平臺(tái)成員進(jìn)行知識(shí)共享,提高他們的知識(shí)共享意愿,從而提高知識(shí)共享的效用和知識(shí)創(chuàng)新能力。此外,平臺(tái)管理者需要重視成員之間的溝通,培養(yǎng)平臺(tái)成員的溝通意識(shí),讓平臺(tái)成員之間多交流,強(qiáng)化彼此間的知識(shí)聯(lián)通性,避免溝通障礙。

參考文獻(xiàn):

[1] ?徐美鳳,葉繼元.學(xué)術(shù)虛擬社區(qū)知識(shí)共享行為影響因素研究[J].情報(bào)理論與實(shí)踐,2011,34(11):72-77.

[2] ?李志宏,李敏霞,何濟(jì)樂(lè).虛擬社區(qū)成員知識(shí)共享意愿影響因素的實(shí)證研究[J].圖書(shū)情報(bào)工作,2009,53(12):53-56.

[3] ?姜文.知識(shí)共享的障礙因素及其對(duì)策分析[J].科技管理研究,2007,27(3):200-203.

[4] ?易菲,龍朝陽(yáng).聯(lián)盟組織間知識(shí)共享的客體障礙因素分析[J].圖書(shū)館論壇,2010,30(5):76-78.

[5] ?蔡翔,李翠,郭冠妍.團(tuán)隊(duì)內(nèi)部粘滯性知識(shí)共享的模型構(gòu)建與管理對(duì)策[J].科技進(jìn)步與對(duì)策,2009,26(7):139-142.

[6] ?王娟.組織內(nèi)部知識(shí)共享過(guò)程中的影響因素分析[J].情報(bào)科學(xué),2012,30(7):993-998.

[7] ?Gee-Woo Bock,Robert W.Zmud,Young-Gul Kim et al.BEHAVIORAL INTENTION FORMATION IN KNOWLEDGE SHARING:EXAMINING THE ROLES OF EXTRINSIC MOTIVATORS,SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FORCES,AND ORGANIZATIONAL CLIMATE[J].MIS quarterly,2005,29(1):87-111.

[8] ?徐小龍,王方華.虛擬社區(qū)的知識(shí)共享機(jī)制研究[J].自然辯證法研究,2007,23(8):83-86.

- 經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊的其它文章

- 探索研制新型陀螺測(cè)試轉(zhuǎn)臺(tái)的新技術(shù)和新理論

- 社會(huì)公益創(chuàng)新、社會(huì)企業(yè)發(fā)展與公眾參與路徑探索

- 高等職業(yè)學(xué)校教育建設(shè)項(xiàng)目存在的問(wèn)題分析與對(duì)策研究

- 議“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代下高職院校數(shù)字化電視臺(tái)的建設(shè)

- 黑龍江省推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”問(wèn)題探討

- 試析中國(guó)反腐倡廉建設(shè)模式的轉(zhuǎn)變和轉(zhuǎn)變策略