國際單位制重大變革初探

文/陳 軍 李 華 邢獻軍(安徽省計量科學研究院)

一、國際單位制由來

國際單位制(International System of Units)縮寫為 SI,是指“由國際計量大會(CGPM)批準采用的基于國際量制的單位制,包括單位名稱和符號、詞頭名稱和符號及其使用規則”。

國際單位制伴著科學技術的發展而產生,也隨著科學技術的進步而不斷完善。1875年《米制公約》的簽署,為國際單位制的形成和發展奠定了國際基礎;1960年第11屆國際計量大會將米、秒、開爾文、千克、安培和坎德拉6個實用計量單位命名為“國際單位制”,標志著現代計量的開始;1967年第13屆國際計量大會對國際單位制基本單位“秒”進行重新定義,標志著計量從“實物到量子”時代的邁進;1971年第14屆國際計量大會將“摩爾”確定為國際單位制的第7個基本單位,標志著一套完整的國際單位制形成(見表1)。

二、國際單位制的新變革

2018年第26屆國際計量大會決定對國際單位制4個基本單位“千克”“安培”“開爾文”“摩爾”進行重新定義,并對另外3個國際單位制基本單位“秒”“米”“坎德拉”定義的文本表述進行修訂,以統一所有國際單位制基本單位的表達方式(見表2)。至此,國際計量單位制的7個基本單位全部由常數定義,這將是人類科學發展史上的一座里程碑。

表1 國際單位制的7個基本單位

表2 國際單位制7個基本單位的變化

三、國際單位制變革的意義

“國際單位制的修訂是科學進步的一座里程碑。”國際計量局局長馬丁·米爾頓表示,“用基本常數作為我們認識和定義質量、時間等自然界基本概念的基礎,意味著我們在深化科學認知、推動技術進步、解決許多社會重大挑戰方面的基礎更加堅實了。”

國際單位制(SI)基本單位變革的具體意義如表3所示。我國計量行業專家認為,此次國際單位制基本單位的變革,實現了國際測量體系源頭量子化、常數化,體現了國際單位制與時俱進的特點,確保了國際單位制的長期通用性和穩定性。具體表現在以下方面:一是“常數定義”不受人為和時空等多種因素限制,確保了國際單位制的通用性;二是用“常數”替代“實物原器”,“常數”恒定不變的特點確保了國際單位制的長期穩定性;三是新定義的國際單位制基本單位可實現任意范圍復現,確保了國際單位制的全范圍準確性;四是新定義的國際單位制基本單位復現不受方法限制,確保了國際單位制的長遠適用性。

表3 國際單位制(SI)基本單位變革的意義

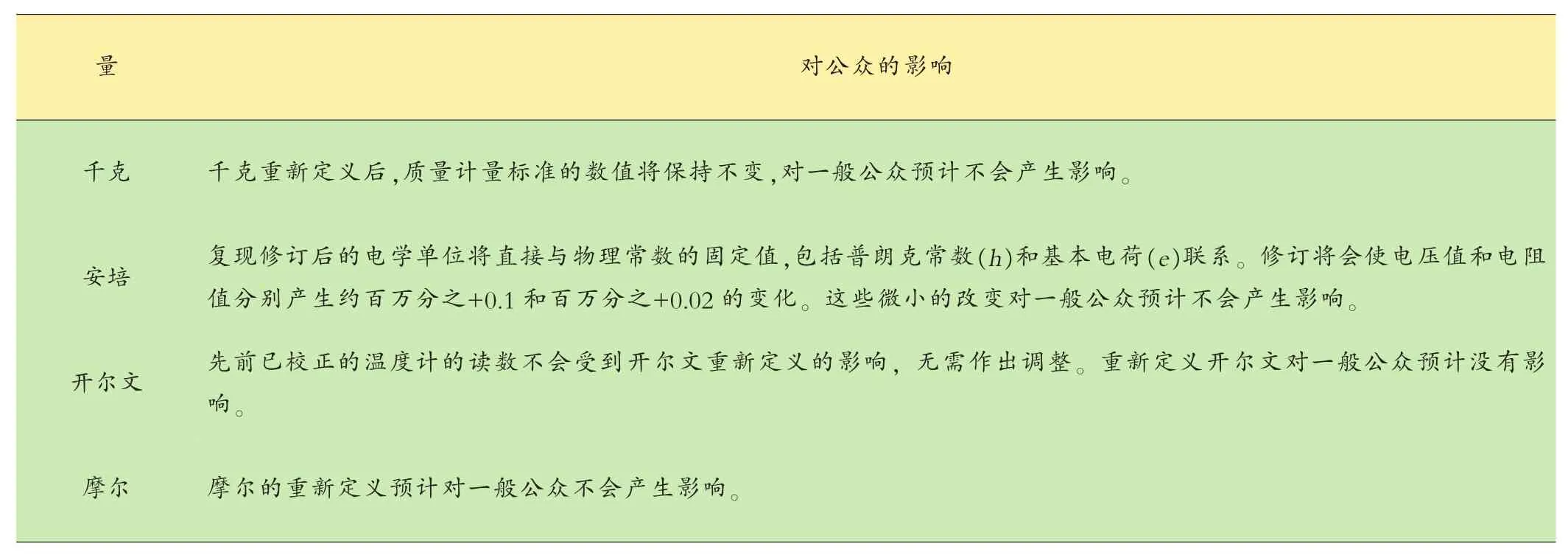

表4 國際單位制(SI)變革對公眾的影響

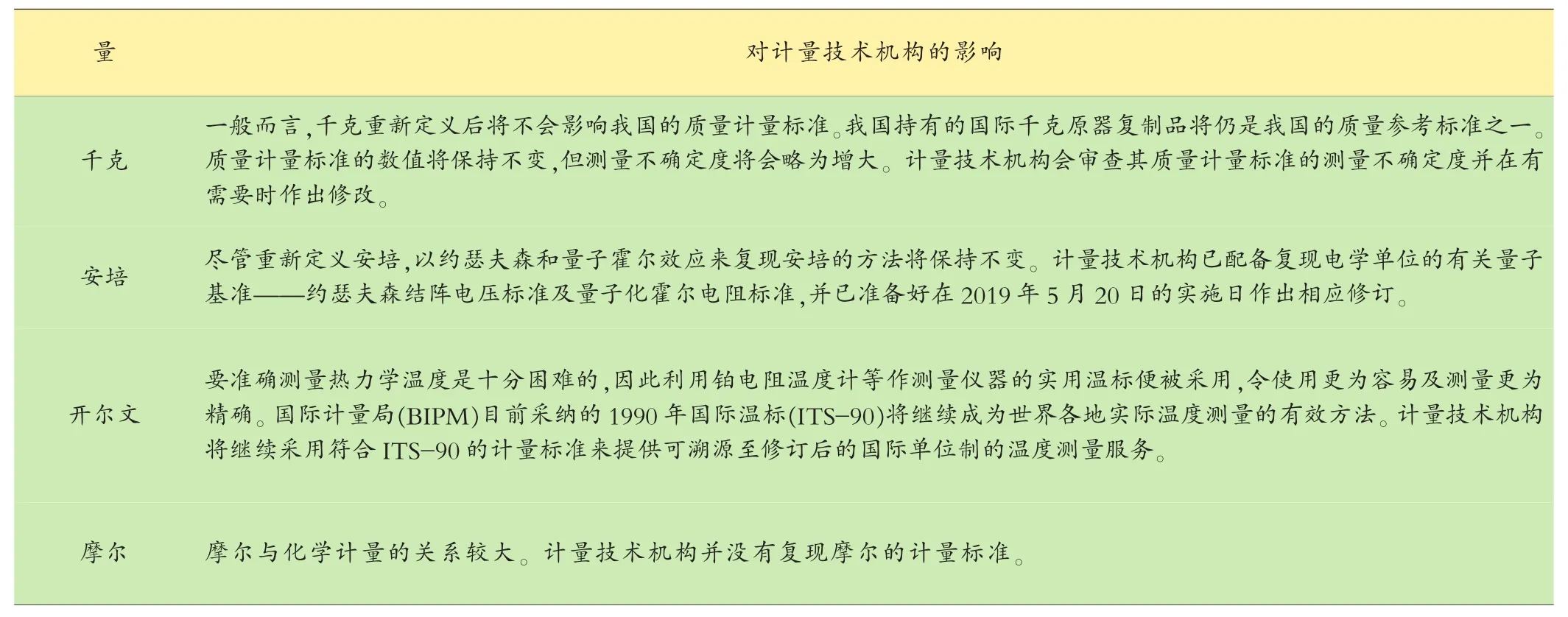

表5 國際單位制(SI)變革對計量技術機構的影響

四、國際單位制變革的影響

此次國際單位制變革,對于多數科研人員以及相關產業行業發展、人們日常生產生活來說,沒有造成大的直接的影響,原有的測量數據或結果仍將是有效的、穩定的、連續的。但從科學技術和計量專業角度觀察,國際單位制的重新定義將產生如下影響:一是將進一步改變現有計量格局和國際計量體系,實現扁平化量值傳遞溯源鏈路,使量值溯源速度更快、鏈條更短,測量結果更穩、數據更準;二是將推進儀器儀表產業創新性、革命性發展,催生新的測量方法、測量原理和測量儀器;三是將進一步支撐新一輪工業革命的推進,量子測量技術發展和國際單位制變革將使計量基準隨時隨地復現成為可能。國際單位制(SI)變革對公眾和計量技術機構的具體影響見表4、表5。

五、國際單位制變革中我國的貢獻

本次國際單位制部分基本單位重新定義涉及4個基本物理常數,其中普朗克常數、基本電荷量和阿伏伽德羅常數3個常數存在相互依賴關系,僅需準確確定其一,便能推導出另外兩個。因此,玻爾茲曼常數和普朗克常數(或阿佛加德羅常數)的準確測量是支撐此次國際單位制變革的關鍵。

我國始終緊跟國際計量科學趨勢和前沿,在國際單位制基本單位復現的新方法、新理論等方面不斷開展深入研究。近年來,我國先后在普朗克常數、阿佛加德羅常數和玻爾茲曼常數等物理常數測量,以及量子計量基準建立方面取得一系列重大突破。

值得一提的是,中國計量科學研究院先后采用兩種不同的測量方法(聲學法和噪聲法)測定玻爾茲曼常數,測量結果的測量不確定度分別為2.0×10-6和2.7×10-6,均已被國際科學數據委員會采用,這對此次國際單位制修訂中確定玻爾茲曼常數的最終量值做出了重要貢獻,在國際單位制基本單位“開爾文”的此次量子化修訂中發揮了重要作用。

同時,經過近20年對電學量子基準(量子化霍爾電阻基準)研究,我國已經建立了準確度比國外同類基準最好水平還高出十余倍的量子化霍爾電阻基準,能夠準確測定普朗克常數h,參與解決了一系列原生型技術難題。

六、如何應對國際單位制新變革

“米制公約”的簽署,構筑了國際溯源體系基礎,促進了工業化進程;“秒”和“米”的量子化變革,催生了激光測量技術,推動了納米材料、精密測量、太空探測和裝備制造等領域的重大發展和突破。此次國際單位制變革必將有力推動經濟社會發展。我們要牢牢把握國際單位制變革的歷史性戰略機遇,面向國家長遠戰略需求,制定我國量子化發展規劃,加強前沿性、基礎性計量技術研究,加快構建量子化、現代化量傳溯源體系,進一步發揮計量引領作用,力爭“彎道超車”,引領行業新變革。