從跨層變讀角度看晉東南晉語中的舒聲促化字“可”

王 蕾

(天津師范大學,天津 300000)

本文中的晉東南晉語指山西省東南部14個有入聲的方言,即沁源、沁縣、武鄉(xiāng)、襄垣、黎城、平順、潞城、長治市、長治縣、長子、壺關(guān)、陵川、高平、晉城。①毋庸置疑,古漢語入聲逐漸轉(zhuǎn)化為舒聲是漢語語音發(fā)展的基本趨向。但在晉語中也出現(xiàn)了舒聲促化的逆向發(fā)展,普遍認為這一現(xiàn)象可能與輕讀有關(guān)。鄭張尚芳先生談到,“輕讀音節(jié)多數(shù)表現(xiàn)為長度縮短,原有聲調(diào)特征消失而中性化,在有入聲的方言中就容易跟同具短促特征的入聲相混”。此外,邢向東先生則以“鼻臂”等字為例,通過方言今音與中古讀音及上古擬音的對比研究,并依據(jù)王力先生“上古漢語分長短入,長入在中古變?yōu)槿ヂ暋钡睦碚摚J為舒聲促化字是上古漢語長入字在今方言中的遺留或是對中古入聲的繼承。

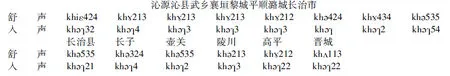

綜上所述,我們主要是從漢語讀音的單個維度來認識舒聲促化現(xiàn)象。本文擬在前賢論述的基礎上從漢語跨層變讀角度來理解這一現(xiàn)象,特以前述方言點中舒聲促化字“可”為例,具體情況如下:

注:舒聲讀法表示程度減輕;入聲讀法表示程度加重。

相應地,以“可”為前綴形成的構(gòu)式我們舉幾例如下:如可懶、可老、可滿、可難、可重、可冷、可熱等等這些詞語,舒聲讀法都表示相較于之前的情狀,現(xiàn)在的程度有所減輕,即“不那么懶、老、滿、難、重、冷、熱了”;而入聲讀法含義更廣,適用于兩種語境:一是與舒聲讀法所表示的詞義相反,表示相較于之前的情狀程度加重;二是無比較義的直陳式,表示程度非常重,有些許夸張意味。

我們可以發(fā)現(xiàn),構(gòu)詞情況的不同會影響語流中的讀音,構(gòu)詞確然屬于語法范疇,但是不可避免會影響到語音層面,使不同語法結(jié)構(gòu)的音段具有不同的調(diào)類。同時我們也應認清,構(gòu)詞和語法結(jié)構(gòu)等因素雖已超越語音層面,但是到目前為止仍舊維持舒聲促化的音變性質(zhì)。所以我們將前述語義因素納入到語音層面,作為和語音項目相并列的變調(diào)條件。

具體而言,我們設想這種入聲變調(diào)是從方言中已有的舒聲字組中開始滋生的。在變調(diào)之初,它們也像舒聲字組“可×”一樣,通過加前綴來表示與之相對的語法意義,字組中前字的原屬意義已經(jīng)虛化,后字的意義又必須與前字凝結(jié)成一個整體來理解。隨著此類字組的變讀逐漸成為常用的語法手段,就需要有一種對應的表達形式來標記,音義變調(diào)也就隨之產(chǎn)生了。關(guān)于從舒聲調(diào)到入聲調(diào)的對應關(guān)系以及建立這種關(guān)系的具體限定條件,即字組為何選定入聲調(diào)作為變音形式,我們認為是由于這類字組的聚合都是以后字為語義重心,前字附屬于后字,久而久之這種語義上的附屬性感染到語音,后字的聲調(diào)便逐漸弱化,于是與晉東南地區(qū)已有的入聲調(diào)重合,最終形成了這種以舒促兩讀來區(qū)別語意的音義變調(diào)形式。

除這種前加式類型的字組之外,音義變調(diào)逐漸向其他類型的字組擴散。正如我們在《晉語舒聲促化的類別》(賀巍1996)中所看到的,也有作后綴的,也有作詞素的,不過后者這種類型的輕讀促化字數(shù)量很少,只在少數(shù)詞語里出現(xiàn),構(gòu)詞能力弱,例如復合詞“黃瓜”“裝裹”等。復合詞全由詞根構(gòu)成,詞根之間彼此不存在附屬關(guān)系,也不一定需要形式標記,但我們設想它并不排斥采用某種現(xiàn)成的形式標記。因為復合詞在漢語中大量存在,它與結(jié)構(gòu)相同的詞組的區(qū)分問題日益凸顯出來,最終便借用已有的音義變調(diào)來作為形式標記,以達到區(qū)別的目的。同樣,我們也可以類比復合詞的構(gòu)成方式來劃分“可×”的類型:“可+舒”和“可+入”都可視為偏正型,兩者都類于“狀中”式,可參照狀中結(jié)構(gòu)來分析。

總的來說,這種音義變調(diào)符合語言系統(tǒng)的經(jīng)濟性要求。同時漢語方言中存在著豐富的變聲、變韻、變調(diào)、變形、合音等跨層音變現(xiàn)象,以期有更多的理論來做出新的思考和解釋。

[ 注 釋 ]

①晉城于1996年劃分為晉城市和澤州縣,此處合稱晉城,仍視為一區(qū).