醫護一體化模式下對直腸癌患者心理狀態和應對方式的影響

李銀玲,鄭學風,單信芝,孫黎惠

(青島大學附屬醫院西海岸,山東 青島 266555)

直腸癌屬于一種消化道惡性腫瘤,臨床上較為常見,主要是指患者從齒狀線至直腸乙狀結腸交界處之間的惡性腫瘤,治療手段多以切除手術為主配合化療進行治療。但由于該疾病病變范圍大,縱深較長往往深入盆腔,手術治療不易徹底,復發率也較高同時由于病發位置的特殊,臨床治療中多使用腹會陰聯合切除術(以下簡稱Miles手術)進行治療。在傳統護理模式中,醫生結束手術治療后,對于患者的情緒關心較少,效果并不理想。本次研究中采用的醫護一體化護理,是一種以患者為中心的全方位看護。旨在分析觀察該模式對于患者心理狀態與應對方式的影響,取得了較好效果,詳細數據如下:

1 一般研究資料與觀察方法

1.1 一般研究資料

選取16年9月~18年8月在我院進行Miles手術的直腸癌患者100例分為兩組,其中研究組50例,最小22歲,最大61歲,平均年齡(45.1±8.1)歲;對照組最小23歲,最大62歲,平均年齡(46.2±7.1)歲,差異均無統計學意義(P>0.05)。患者選入標準:(1)確診為直腸癌并且已經進行Miles手術;(2)患者與家屬均知情接受造口治療;(3)無嚴重臟器并發癥。

1.2 觀察對比方法

對照組醫護人員對于該組50例患者進行常規看護護理。常規護理方法如下:(1)入院時給予指引的同時介紹護理人員與醫生還有病房的情況。(2)患者圍術期時給予其一般護理與造口處理。(3)督促患者合理管控飲食、管控便意養成其定時排便的習慣。(4)教導患者如何更換造口袋,降低其對于患者的影響。

研究組醫護人員在常規護理的基礎上對于該組50例患者使用醫護一體化模式。該護理方法如下:(1)成立“醫護配合治護一體化”小組,并根據病房實際情況進行分組,固定人員負責固定床位護理。責任到人,患者全程護理與延續管理均由同組醫護人員進行看護。(2)制定“醫護配合治護一體化”工作計劃,醫護人員定期開展相關會議就患者的術后情況與心理狀態進行針對性解決與護理,并就出院后續護理方案提供建議與預案。(3)醫護人員進行身前護理時了解患者想法,以及對于病癥和未來生活的看法;講解日常生活中需要注意的方面;給予適當的心理調節和心理治療,保持其心態的良好。(4)交接班時,相關責任醫生與護士應將當天患者情況進行記錄并移交下一班人員;責任醫生與護士應每星期至少一次進行聯合查房,管床醫生與護士每天共同查房并就患者的具體情況進行評估,就具體情況進行護理方案調整。(5)耐心聽患者與家屬提出的問題,并予以解答解決,縮短醫護患之間的距離,保證交流的有效性與流暢性,提升其自我護理意識。(6)定期召集患者及其家屬講解相關護理知識座談會,對于出院的患者進行定期隨訪患者復查或復發時由同組醫護人員進行護理,保證治療效果與方案的統一執行。

1.3 觀察指標

分別于手術后與護理結束后、護理結束三個月后三個階段,對于患者進行隨訪并使用正性負性情緒量表(PANAS)進行評分,分數越高的患者負面情緒越大,50分為滿分。護理結束后三個月對于應對方式主要針對患者術后自我護理狀況以及能力進行評估,使用自我護理能力量表(ESCA)對于患者自我護理技能與能力進行評分,總分為100分,得分越高,應對方式越優。

1.4 統計學分析

使用SPSS20.0軟件做統計學分析,計數資料以采用t檢驗,以相對數表示。以P<0.05差異有統計學意義。

2 結 果

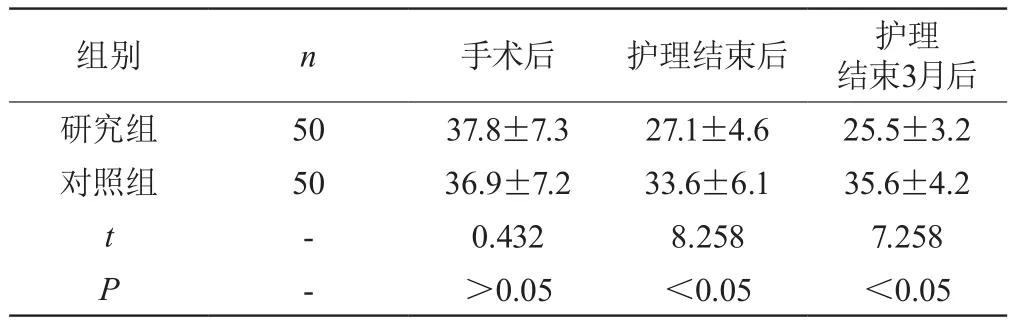

2.1 兩組患者出院3月后PANAS評分對比

研究組患者負面情緒評分護理后、護理后三月明顯低于對照組,數據有可比性(P<0.05)。詳細見數據表1。

表1 兩組就診前后患者負性情緒比較

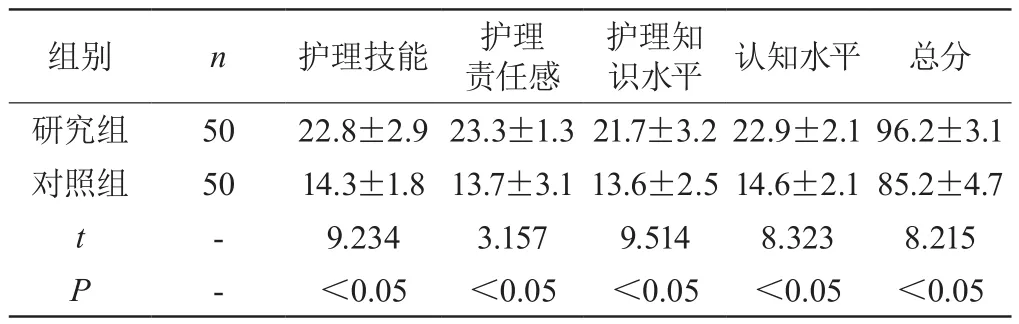

2.2 兩組患者出院3月后ESCA評分對比

患者出院3月后,研究組患者自我護理技能等應對方式評分明顯高于對照組。數據有可比性(P<0.05)。詳細數據見表2。

表2 兩組患者出院3月后ESCA評分對比

3 討 論

目前臨床醫學中,對于直腸癌的治療手段多為手術切除干預,主要術式為Miles術。該術式對患者的日常生活影響較大,患者需要進行結腸造口,隨身攜帶造口袋收集糞便。多數患者由于排便方式的改變無所適從,對于心理狀態的影響非常之大,對于患者的應對方式要求也要求較高,極易造成患者生活質量下降,造口感染等惡劣影響。

有參考文獻證明,對于患者進行一定的心理干預與相關知識培養,能夠對于患者應對能力與內心情緒起到一定的提升作用,從而提升其生活質量。而對于患者而言,心理干預不僅僅能夠改善患者心情,還對于其自我護理能力與責任感均有所提升。而對于手術的術后恢復和預后處理都有幫助。本次研究中對于患者術前、術后、術后三月的數據分析也證明了該護理干預能夠恢復其心態,讓患者能夠盡快恢復融入日常生活。而對于醫護人員而言,也更好的完成了護理工作,提升了工作效率,相對于常規護理效果提升了一大步。

綜上所述,使用醫護一體化模式進行護理對于直腸癌患者的心理狀態與應對方式的提升效果顯著,值得廣泛推廣和應用。