基于功能磁共振成像的無先兆偏頭痛大腦皮層活動性研究

張路平 曹志堅 唐瑞 宋雯雯 呂錕 許茂盛*

偏頭痛是臨床上最常見的原發性頭痛之一,是一種復雜的神經血管性疾病,具有復雜的遺傳學特征,影響大腦多個區域[1],流行病學調查顯示偏頭痛全球患病率約11.6%[2]。但其具體發病機制尚未明確,其高發病率及伴隨的并發癥嚴重損害患者的工作能力且使患者生活質量下降[3]。靜息態功能磁共振成像技術(rs-fMRI)利用血氧水平依賴性信號可以無創觀察大腦自發活動,作者應用rs-fMRI技術探索偏頭痛的發病機制,為治療及預防該疾病提供客觀依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選擇2016年5月至2017年8月浙江中醫藥大學附屬第一醫院無先兆偏頭痛患者28例(偏頭痛組)。納入標準:(1)符合2013年HIS國際頭痛分類第三版(ICHD-III beat版)中偏頭痛的診斷標準。(2)處于偏頭痛發作間期,在磁共振掃描前后48h內無發作偏頭痛者。(3)磁共振檢查前2d內未服用藥物者。(4)除偏頭痛外無其他病史。(5)年齡18~60歲,右利手。(6)無核磁掃描禁忌證。另招募健康志愿者24例為對照組。納入標準:(1)無任何原因引起頭痛者。(2)年齡18~60歲,右利手。(3)無核磁掃描禁忌證。頭動矯正排除4位偏頭痛患者,最終納入偏頭痛患者24例,其中男8例,女16例;年齡22~51歲,平均年齡(34.71±9.6)歲。納入健康志愿者24例,其中男11例,女13例;年齡24~54歲,平均(30.04±8.3)歲。兩組受試者平均年齡及性別比較,差異無統計學意義(P>0.05)。所有受試者檢查前均被告之實驗內容及方法,并簽署同意書。本項目獲浙江中醫藥大學附屬第一醫院倫理道德委員會批準。

1.2 方法 (1)圖像采集:所有偏頭痛患者及健康志愿者均使用GE 3.0T超導型磁共振成像儀(Discovery 750,GE,美國)、標準8通道頭顱相控陣線圈行頭部掃描。使用泡沫海綿墊固定頭部以減少受試者頭動,囑其閉眼、保持清醒、盡量避免思考活動,待受試者熟悉周圍環境后進行掃描。先進行常規掃描(T1WI、T2WI和DWI)以排除臨床隱匿疾病。使用梯度回波序列(EPI)采集fMRI數據。參數如下:重復時間(TR)2000ms,回波時間(TE)35ms,翻轉角度90°,視野(FOV)256mm×256mm,矩陣64×64,橫斷面30層,層厚/間隔4.0/1.0mm。掃描時長為6min,采集180個時相。(2)數據處理:在Matlab R2016b平臺上采用DPARSF軟件對靜息態功能磁共振數據進行預處理、獲取ALFF值。①首先對原始數據進行分類及格式轉換,將靜息態功能磁共振數據轉換為NIFIT格式。②去除前十個時間點,以排除開始掃描時磁場不均勻及患者不適應環境所造成的影響。③時間校正、頭動校正(排除頭動平移超過1mm,旋轉>1°的被試者)。④應用EPI模板行空間標準化,去線性漂移。⑤應用0.01~0.08Hz帶通濾波去噪。⑥采用DPARSF軟件計算ALFF值。⑦采用REST軟件選取兩側PAG作為種子點[4]獲取功能連接數據。

1.3 統計學方法 采用SPM統計軟件(Statistical Parametric Mapping),ALFF值及FC數據進行雙樣本t檢驗。統計閾值設為單個體素P<0.001,簇大小>50個體素,經FEW多重比較校正后獲得大腦ALFF值,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

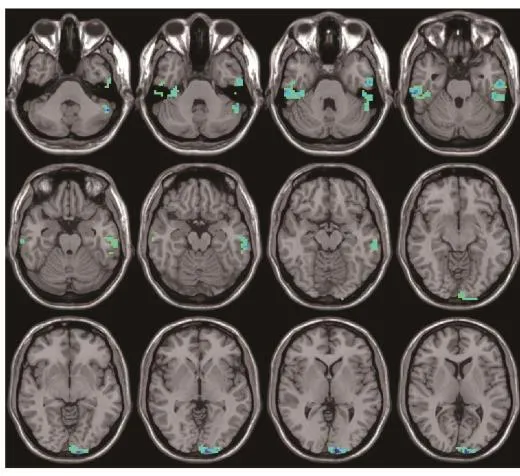

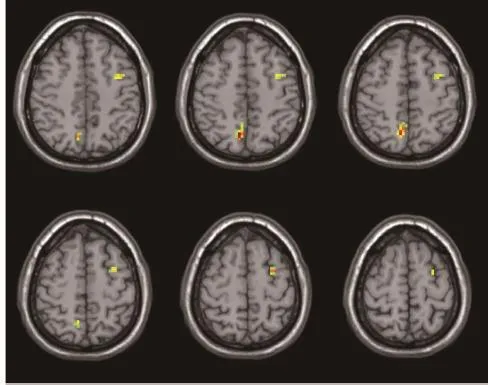

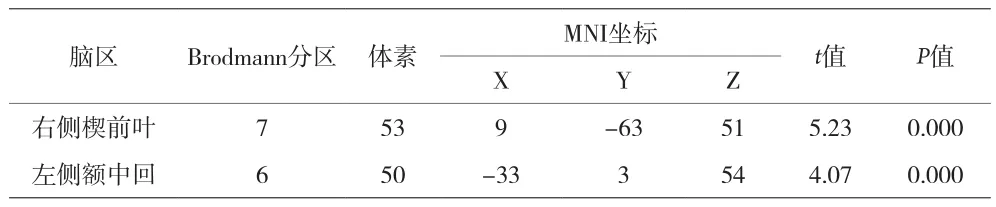

2.1 低頻振幅結果 偏頭痛患者兩側枕中回、右側梭狀回、右側枕上回、左側距狀回、兩側小腦、兩側顳下回、左側顳中回ALFF值較健康受試者顯著降低。見圖1、表1;偏頭痛患者右側楔前葉、左側額中回ALFF值較健康受試者顯著增高。見圖2、表2。

表1 無先兆偏頭痛組低頻振幅較正常組明顯降低的腦區

圖1 無先兆偏頭痛組低頻振幅較正常組明顯降低腦區示意圖

圖2 無先兆偏頭痛組低頻振幅較正常組明顯增高腦區示意圖

表2 無先兆偏頭痛組低頻振幅較正常組明顯增高的腦區

2.2 基于種子點的功能連接結果 以PAG作為種子點的感興趣腦區,未發現有與其功能連接增高或減弱的有統計學意義結果的腦區。

3 討論

偏頭痛是人類第六位的致殘性疾病和神經系統疾病中第三位常見疾病[5],但具體發病機制尚未明確,目前皮層擴散抑制(CSD)學說被認為是偏頭痛發生機制的學說之一。CSD是一種神經元和膠質細胞自發緩慢移動的去極化電位活動,起始于枕部并向前擴散,隨后出現長時程的大腦皮層活動性抑制。CSD普遍被認為是有先兆偏頭痛的發病機制,然而其是否也作為無先兆偏頭痛的發病機制還尚未明確,存在爭議。當大腦局部神經元興奮時,相應區域血氧飽和度增高。rs-fMRI通過檢測大腦局部血氧飽和度的變化反映大腦局部活性的改變,后處理方法中ALFF是反映神經元自發活動強弱的指標。偏頭痛患者大腦枕葉區域存在線粒體功能障礙[6],無氧氧化代謝產物Lac含量普遍增高[7-8];且皮層厚度較正常健康者薄[9]。本資料結果顯示,偏頭痛患者枕葉結構中ALFF值較正常對照組降低,提示偏頭痛患者枕葉神經細胞活動性降低、線粒體功能下降。且枕葉為CSD的起始部位,作者認為枕葉的上述改變使得偏頭痛發作閾值降低,當存在某些刺激時CSD產生,導致偏頭痛的發作。

楔前葉為大腦默認網絡中的一個重要組成部位,大腦的默認模式網絡在個體靜息狀態時保持高活動水平,而當有外界刺激完成各種任務時處于抑制狀態[10],其參與認知及影響個體對外界環境刺激時做出的行為活動。研究表明長期慢性疼痛將擾亂默認網絡的正常活動性,使患者認知功能下降[11]。本資料顯示,楔前葉ALFF值增高,可能是由于長期疼痛影響認知異常。小腦具有接受腦區及脊髓訊號來協調運動的功能,而小腦功能障礙的最明顯癥狀是共濟失調,本資料顯示,小腦神經元活動性降低。較多研究[12]發現小腦參與疼痛,偏頭痛患者會出現共濟失調癥狀[13],部分患者小腦萎縮[14],氫質子磁共振波譜研究[15-16]發現偏頭痛患者小腦NAA,Glu降低,這些研究均在一定程度上反映小腦神經元活動性降低。然而小腦神經元興奮性降低為長期疼痛所致亦或者其直接參與疼痛的產生還未知,有待進一步研究。

顳葉具有處理聽覺信息、參與記憶和情感相關的功能。顳葉在疼痛的調節中起到重要的作用,偏頭痛患者顳下回及顳中回皮層厚度變薄[17-18]且為慢性偏頭痛腦網絡中的重要節點[19],具有對疼痛的認知控制功能[20]。多數偏頭痛患者具有畏聲癥狀,對疼痛具有恐懼情感,而且情緒波動為偏頭痛的重要誘因之一[21],這些研究表明顳葉在疼痛的處理與調節中有重要作用。本資料顯示,顳中回與顳下回皮層興奮性降低,可能與疼痛體驗及對疼痛的負性情緒有關。

大腦布羅德曼6區參與聯合運動和姿勢動作協調。本資料顯示,位于布羅德曼6區的額中回皮層興奮性增高,這與偏頭痛患者具有運動不耐受,急性發作易被劇烈運動所誘發有關[21]。

PAG為內源性鎮痛系統的關鍵部位,其與延髓頭端腹內側區連接對疼痛信息進行調控[22]。本資料未發現與PAG功能連接增高或減少的腦區,且PAG神經元興奮性未見明顯激活及抑制。表明偏頭痛患者大腦鎮痛功能未見明顯異常改變,提示偏頭痛的發作可能與某些刺激導致CSD產生有關,而非鎮痛功能的缺失所致。

綜上所述,CSD可能與無先兆偏頭痛的發病有關,枕葉、小腦、顳葉皮層功能下降可能為這種機制發生的基礎。而運動皮層興奮性增高使具有氧化代謝功能異常的偏頭痛患者發作閾值降低,頭痛易于發作。本資料結果為偏頭痛臨床及基礎研究提供新的依據及思路,有利于進一步深入理解其發病機制。