癥狀性顱內動脈狹窄患者的血小板參數變化特點及臨床意義

錢銘凈 張東偉 王香云 戚觀樹 侯群*

血小板是來自骨髓巨核細胞的細胞質碎片,在機體止血、炎癥反應以及血栓形成中均具有重要的作用[1]。動脈粥樣硬化性血栓形成時血小板自身活化放大、血小板-內皮細胞和血小板-白細胞相互作用失衡、以及局部血流動力學紊亂[2]。而血小板活化是血栓形成的中心環節,其標志之一為血小板參數的變化。癥狀性顱內動脈狹窄發生缺血性腦卒中的機制多為動脈粥樣硬化性血栓形成[3],故作者推測血小板參數可以預測癥狀性顱內動脈狹窄的發生。本文比較癥狀性顱內動脈狹窄與無癥狀性顱內動脈狹窄患者的血小板參數的差異,以期獲得對癥狀性顱內動脈狹窄進行預測的客觀指標。

1 資料和方法

1.1 臨床資料 連續收集2016年5月至2018年5月本院神經內科住院的顱內動脈中、重度狹窄患者143例,將其分為癥狀性顱內動脈狹窄組66例及無癥狀性顱內動脈狹窄組77例。癥狀性顱內動脈狹窄定義為:<6個月狹窄動脈供血區域發生過缺血性腦卒中或TIA,排除近2周內發生過以上事件;無癥狀性顱內動脈狹窄為狹窄動脈供血區域內未發生過缺血性腦卒中或TIA。排除:(1)曾經發生心源性腦梗死;(2)6個月內曾發生顱內出血、急性冠脈事件、外周血管疾病;(3)血液病及近1周內使用除阿司匹林、氯吡格雷外的影響血小板聚集功能的藥物;(4)嚴重感染及肝腎等臟器嚴重病變;(5)依從性差,不能配合完成各項檢查者。所有入組患者均簽署知情同意書,本項目獲本院倫理委員會批準。

1.2 方法 (1)資料收集:收集患者的一般情況(年齡、性別、身高、體重)、既往史(高血壓、糖尿病、冠心病、房顫、卒中史)、吸煙史、服藥史、實驗室檢查和影像學資料(CT或MRI)等。(2)顱內動脈狹窄的測定:所有患者均于入院24h內采用GE公司Light Speed VCT 64層螺旋CT機行CTA檢查。顱內動脈狹窄的CTA檢查診斷標準參照NASCET分級標準:中度狹窄(狹窄率50% ~69%)、重度狹窄(狹窄率70%~99%)。檢查結果由兩位經驗豐富的影像科專科醫師及神經內科介入醫師閱片確認。(3)血小板參數的檢測:所有患者均于入院后次日清晨空腹采集肘靜脈血1ml,以EDTA2k(18mg/ml)抗凝,采血后2h內用美國Abbott公司生產的CD-1700型血細胞分析儀完成標本血小板參數測定。所有標本的處理及檢測均由專業人員負責,室內質控符合要求。

1.3 統計學方法 采用SPSS 25.0統計軟件。符合正態分布的計量資料采用(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料用百分比表示,組間比較采用χ2檢驗。將血小板參數作為自變量,混雜因素白細胞計數作為協變量,采用多因素Logistic回歸分析血小板參數對癥狀性顱內動脈狹窄發生的影響。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組基線特征比較 見表1。

表1 兩組基線特征比較(±s)

變量 無癥狀組(n=77) 癥狀組(n=66) 檢驗值 P值年齡(歲) 67.7±7.1 73.5±6.1 -5.178 0.299男性[n(%)] 50(64.9) 46(69.7) 0.356 0.546高血壓[n(%)] 40(51.9) 31(47.0) 0.352 0.553糖尿病[n(%)] 36(46.8) 32(48.5) 0.043 0.836冠心病[n(%)] 36(46.8) 26(39.4) 0.784 0.376吸煙[n(%)] 32(41.6) 35(53.0) 1.878 0.171 Hcy(μmol/L) 12.45±7.58 13.40±5.92 -0.823 0.412甘油三酯(mmol/L) 1.69±0.97 1.44±1.09 1.433 0.154 LDL-C(mmol/L) 2.51±0.75 2.60±0.92 -0.594 0.553 BMI(kg/m2) 22.29±2.53 22.54±2.84 -0.529 0.598口服阿司匹林[n(%)] 48(62.3) 39(59.1) 0.157 0.692口服氯吡格雷[n(%)] 19(24.7) 16(24.2) 0.004 0.952口服他汀藥物[n(%)] 36(46.8) 37(56.1) 1.232 0.267 CRP(mg/L) 5.53±3.86 6.41±6.92 -2.21 0.368白細胞計數(×109/L) 5.71±1.50 6.92±1.44 -4.837 0.000

2.2 顱內動脈狹窄患者血小板參數比較 見表2。

表2 兩組血小板參數比較(±s)

表2 兩組血小板參數比較(±s)

注:與無癥狀組比較,*P<0.01,#P<0.05

PLT(×109/L) PCT(%) MPV(fL) PDW(%)無癥狀組(n=77) 217.5±63.6 0.212±0.08 9.17±1.62 10.31±4.71癥狀組(n=66) 214.5±60.3 0.194±0.06 11.1±1.10* 12.30±4.79#

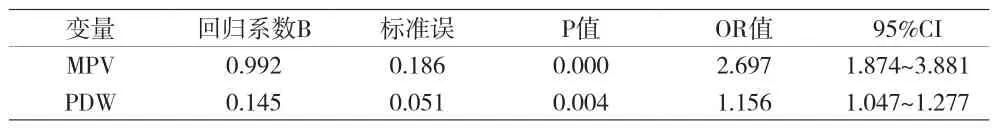

2.3 血小板參數對癥狀性顱內動脈狹窄的多因素分析 以血小板參數為自變量,白細胞計數為協變量,癥狀性顱內動脈狹窄為因變量進行Logistic回歸分析,結果顯示:MPV(每增加1fL:OR=2.697,95%CI=1.874~3.881)、PDW(每增加 1% :OR=1.156,95%CI=1.047~1.277)是癥狀性顱內動脈狹窄發生的獨立危險因素(均P<0.01)。見表3。

表3 多因素Logistic回歸分析

3 討論

血小板參數的變化可以反映血小板的功能及活化狀態。當血小板活化時,循環血液中生成較多大體積的年輕血小板,MPV增大。這些大體積的血小板在5-腺苷二磷酸二鈉鹽、膠原激活下能釋放更多的致密顆粒,更易發生聚集和釋放反應,在血液流變學改變時易于形成血栓[4]。血小板活化的同時伴有形態的改變,從雙凹圓盤形變為球形和偽足形成,這種改變有可能影響PDW的改變[5]。

研究表明[6],血小板的活化參與動脈粥樣硬化性血栓形成的發生發展過程。尹玲[7]研究發現,動脈粥樣硬化性腦梗死患者血小板參數發生動態改變,表現為梗死急性期PLT相對減少,MPV及PDW均相對增大,提示血小板被大量消耗,新生的血小板被釋放到外周血液中,循環血液中的血小板趨于年輕化,功能也有所增強;而在腦梗死的恢復期,PLT、MPV恢復,PDW正常或增大。

癥狀性顱內動脈狹窄與血小板參數的變化特點目前尚無相關文獻報道。當顱內動脈中重度狹窄時,狹窄動脈斑塊總體粥樣硬化程度重,斑塊易損性高,更易破裂[8]。本資料顯示,癥狀性顱內動脈狹窄患者的MPV及PDW均較無癥狀性顱內動脈狹窄患者增大,尚未發現兩者在PLT及PCT間的差異。提示癥狀性顱內動脈狹窄患者在缺血性腦卒中發生之前或之后血小板可能一直處于慢性活化狀態。而無癥狀性顱內動脈狹窄患者的血小板各項參數均無升高,可能與狹窄處動脈粥樣斑塊相對穩定有關。Logistic回歸分析顯示:MPV、PDW是癥狀性顱內動脈狹窄發生的獨立危險因素。

總之,癥狀性顱內動脈狹窄患者的血小板參數變化有其自身特點,其中血小板參數MPV、PDW增大,提示癥狀性顱內動脈狹窄發生的風險增高。提前識別并加予針對性的預防對改善患者的臨床結局非常關鍵。