顱骨骨旁脂肪瘤的CT和MRI診斷一例

姚克林 夏瑞明 王亮 朱旅聰 陳思樺 傅江河

骨脂肪瘤是起源于成熟脂肪組織的良性腫瘤,根據發生部位可分為骨內脂肪瘤和骨旁脂肪瘤,但發生于顱骨的骨旁脂肪瘤十分罕見。骨脂肪瘤瘤體由成熟的脂肪組織構成,而脂肪組織具有明顯的影像學特征。骨內脂肪瘤CT表現為骨內脂肪性透亮影或骨質缺損區,MRI上病灶為脂肪信號;骨旁脂肪瘤雖仍具典型表現,但因位置特殊,需要與其它疾病鑒別,且骨脂肪瘤也存在著繼發或者轉變為惡性的可能。本文報道1例手術確診病例,復習其影像特點、臨床診療經過,以期提高對顱骨骨旁脂肪瘤的認識。

1 臨床資料

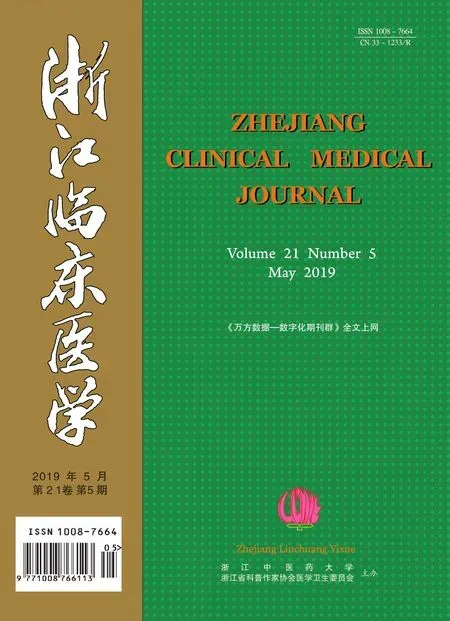

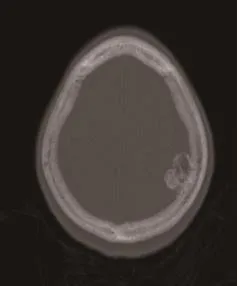

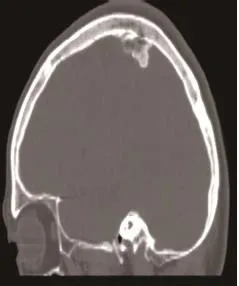

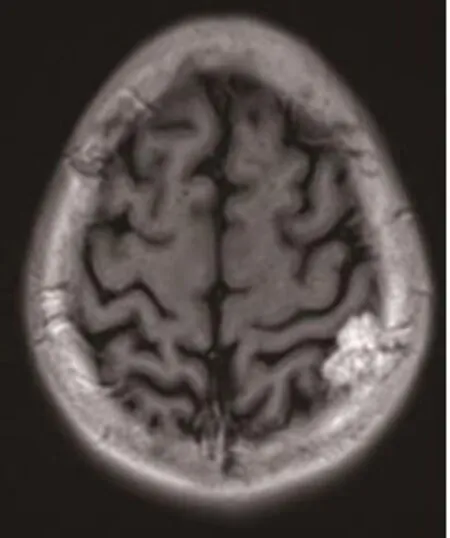

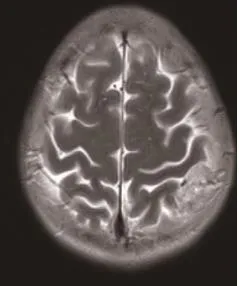

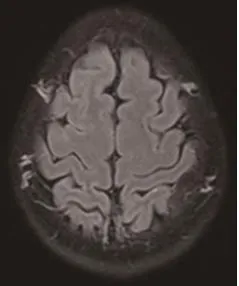

患者,女,54歲。因“頭皮外傷1個月CT檢查意外發現顱內腫塊”,于 2017年9月2日入院。體格檢查一般情況良好,既往體健。實驗室檢查未見明顯異常。影像學檢查:CT平掃示左側頂部一不規則腫塊,大小約29mm×17mm,邊界清,內密度不均勻,可見脂肪密度影,CT值約-86Hu,腫物突向顱內生長,與頂骨廣基底緊鄰,鄰近頂葉腦組織稍受壓,局部板障密度減低,未見骨皮質破壞及骨膜反應(見圖1、2)。MRI檢查:左側頂部見一不規則腫塊,呈T1WI、T2WI高信號,脂肪抑制序列呈低信號,增強后無明顯強化(見圖3~5)。手術及病理:術中左頂骨內板下見一不規則腫塊,局部與腦膜粘連,呈淡黃色,質硬,松質骨改變,界清,表面光滑。鏡下見少量骨組織和大量成熟脂肪細胞。病理診斷顱骨骨旁脂肪瘤。

圖1 左側頂骨內板下一不規則腫塊,大小約29mm×17mm,邊界清楚,腫塊內部片狀脂肪密度,CT值約-86Hu,周圍環形鈣化和骨樣組織,鄰近骨皮質未見明顯增生反應。

圖2 MPR重組顯示

圖3 腫塊在T1WI呈高信號,與皮下脂肪信號一致。

圖4 腫塊在T2WI呈高信號。

圖5 腫塊在脂肪抑制序列呈低信號。

2 討論

骨脂肪瘤是起源于成熟的脂肪組織的良性腫瘤,十分罕見,發病率無明顯年齡、性別差異,可發生于任何部位,以長管狀骨最為多見,可單發或多發,多為單發[1]。根據發生部位可分為骨內脂肪瘤和骨旁脂肪瘤[2],發生于顱骨的骨旁脂肪瘤更為罕見。骨內脂肪瘤起源于髓內脂肪組織,骨旁脂肪瘤是指起源于骨膜或骨膜外軟組織的脂肪瘤,包括骨膜下脂肪瘤、骨膜脂肪瘤和骨膜外脂肪瘤。1836年Seerig首先報道骨旁脂肪瘤,并認為其來自骨膜而稱為骨膜脂肪瘤[3]。目前多數學者認同骨旁脂肪瘤實質是一種與骨膜緊密相連并常引起鄰近骨發生骨質改變的軟組織脂肪瘤,發生率約占所有脂肪瘤的0.3%[4]。鑒于骨膜脂肪瘤和骨膜外脂肪瘤的起源不清,發生部位較難區分,以及影像學表現相似,多數采用“骨旁脂肪瘤”的統稱。

骨脂肪瘤共同的組織學病理決定了共同的影像學特點,即腫瘤由成熟的脂肪組織構成。骨內脂肪瘤在X線平片和CT表現為骨內脂肪性透亮影或骨質缺損區,MRI病灶為脂肪信號。骨旁脂肪瘤則表現為骨旁脂肪樣密度或信號的腫塊。骨脂肪瘤密度或信號多較均勻,也可夾雜少量軟組織密度或信號,病灶中央或邊緣可見斑塊狀或結節狀鈣化,可能來自于脂肪組織的壞死皂化或間葉組織化生[5]。MRI瘤內鈣化表現為邊緣清楚的低信號,脂肪黏液樣變則為長T1和長T2信號,骨內脂肪瘤周圍骨髓信號無異常[5]。

總之,骨脂肪瘤病灶內部含有特征性的脂肪,CT或MRI單獨就可以對該病進行診斷。本例根據病灶部位和病灶內CT和MRI所顯示的脂肪成分可對骨旁脂肪瘤作出診斷。本病主要應與以下疾病鑒別:骨囊腫、松質型骨瘤、骨纖維異常增殖癥等。盡管罕見,骨脂肪瘤也存在著繼發或者轉變為惡性的可能,Milgram報道4例骨脂肪瘤惡變,因此本例患者選擇手術切除治療。