超聲下腰叢-坐骨神經阻滯用于老年患者膝關節鏡手術中的效果分析

王志剛 范后寶 徐元玙 李明

(1徐州礦務集團總醫院疼痛科 江蘇 徐州 221000)

(2徐州礦務集團總醫院麻醉科 江蘇 徐州 221000)

以往有報道稱,腰叢-坐骨神經阻滯的麻醉效果理想,對人體循環系統的損傷很小,不良反應以及并發癥的發病率很低,隨著醫療水平的不斷進步,超聲下引導下的腰叢-坐骨神經阻滯使阻滯精度得到了顯著提升,麻醉效果較之前也更好,目前已經廣泛應用于臨床的治療當中[1]。為了深入探究分析超聲引導下腰叢-坐骨神經阻滯的應用價值,我院選取了部分患者作為觀察對象,與連續硬膜外麻醉進行了對比,觀察了不良反應發生率、阻滯起效時間等方面的差異,現將具體報道整理如下。

1.資料和方法

1.1 一般資料

將2017年3月—12月在本院接受膝關節鏡治療的老年患者中的156例設為研究對象,經電腦隨機法分組為觀察組(78例)以及對照組(78例)。對照組中患者男性38例,女性40例,年齡在61歲至78歲之間,平均年齡為(67.62±4.91)歲;觀察組中患者男性41例,女性37例,年齡在61歲至78歲之間,平均年齡為(68.73±5.04)歲。兩組患者的之間的資料相仿無顯著差異(P>0.05)。

1.2 方法

首先所有患者在進入手術室后都要接受常規檢查,醫生迅速建立靜脈通道,給予適量鹽酸右美托咪定注射液[2]。之后對照組實施連續硬膜外麻醉,在硬膜外的合適位置置入導管,并且注入4ml濃度為0.4%的羅哌卡因,注射部位的平面高于要嚴格控制,不能低于T10,隨后繼續注入同藥物10~12ml;而觀察組則實施超聲引導下的腰叢-坐骨神經阻滯,患者取側臥位,分別從腰大肌間隙和后部入路進行腰叢阻滯和坐骨神經阻滯,其中腰叢阻滯時,將兩側髂嵴連線與正中線的交點旁作為超聲掃描的基準點,確定好阻滯范圍和部位后,先注入4ml濃度為4%的羅哌卡因,觀察5分鐘沒有發現周圍組織和神經出現異常滲血后繼續注入羅哌卡因,腰叢20ml,坐骨15ml[3]。

1.3 阻滯效果評價標準

根據本次研究患者的實際表現和相關指導原則,我們制定了如下的療效評判標準:若患者在手術過程中安靜,沒有感受到疼痛或者其他不適,記為顯效;若患者在手術過程中會感受到比較輕微的疼痛,需要再次注射鎮痛劑或者給予鎮痛藥物,記為有效;若患者手術時會感受到劇烈疼痛,阻滯的程度沒有達到手術要求,記為無效,為了使得手術順利進行,可以在評估完身體情況之后對部分患者采取全身麻醉[4]。

1.4 統計學方法

采用SPSS18.0軟件研究內的數據開展分析,采用均數±標準差表示計量資料,實施t檢驗,采用百分率表示麻醉有效率、不良反應率等計數資料,開展χ2檢驗,P<0.05具有統計學意義。

2.結果

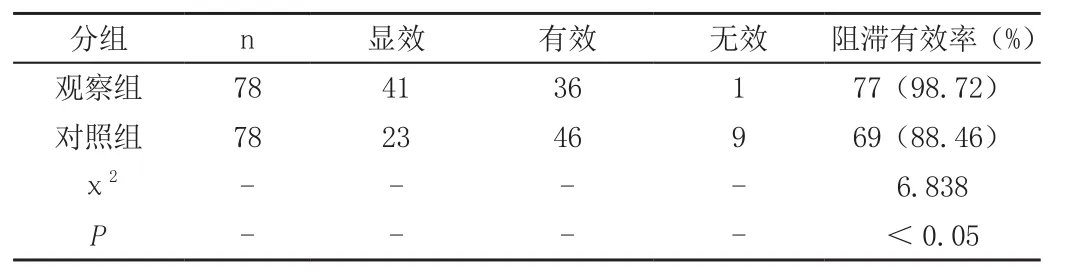

2.1 分析兩組患者的麻醉阻滯效率差異

研究顯示觀察組中患者的阻滯總有效率顯著比對照組要高(P<0.05),見表1。

表1 分析兩組患者的麻醉阻滯效率差異 (例)

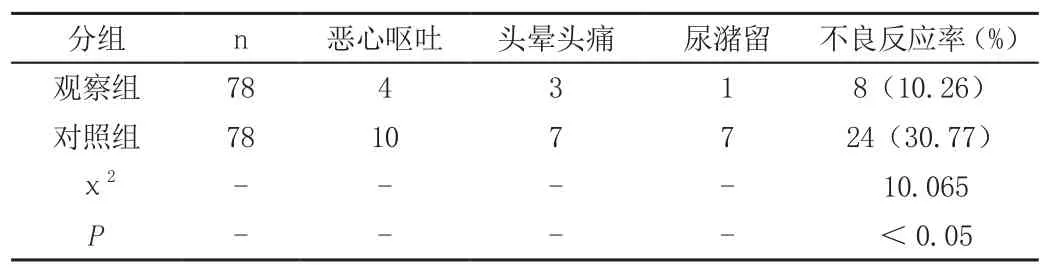

2.2 分析兩組患者不同麻醉方式下的不良反應情況

研究顯示觀察組中患者的不良反應率顯著低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 分析兩組患者不同麻醉方式下的不良反應情況 (例)

3.討論

老年患者的年齡較大,身體各項機能嚴重退化,還會合并有其他慢性疾病,所以進行手術會帶來比較大的創傷,對麻醉耐受性也明顯降低,最常用的麻醉方式是連續硬膜外麻醉,雖然麻醉效果比較理想,可是會讓副交感神經長期處于異常興奮狀態,部分患者的循環系統受到嚴重破壞,不利于術后的康復。而腰叢-坐骨神經阻滯只是對整個下肢實施麻醉,不會在椎管用藥,所以不用擔心會對心血管系統產生干擾,麻醉的風險大大降低,這正是很多老年患者所擔心的,因此腰叢-坐骨神經阻滯十分適用于高齡危重患者。將次方法和超聲引導相結合,不僅可以提升阻滯的精度,還有助于觀察動態藥物進入人體的觀察[3]。本次研究結果顯示,對照組患者的阻滯總有效率為88.46%,觀察組則為98.72%,說明腰叢-坐骨神經阻滯能夠提升麻醉質量,在老年患者的應用當中具有優勢;對照組的不良反應發生率為30.77%,對照組為10.26%,說明腰叢-坐骨神經阻滯還可以降低不良反應發生風險,提高安全性和可靠性。

綜上所述,對中老年膝關節鏡患者采取超聲引導下腰叢-坐骨神經阻滯能夠顯著提高麻醉效果和質量,減少不良反應的發生,具有很高的臨床應用價值,可在今后的治療中廣泛推廣。