慢性胃炎Hp 感染、胃黏膜改變與中醫證型的相關性

陶飛寶 葉旭星 何 欽 徐 斌

幽門螺桿菌(helicobacter Pylori,Hp)感染是慢性胃炎常見的合并癥之一。研究表明,Hp 感染與慢性胃炎、消化性潰瘍、胃黏膜相關淋巴樣組織淋巴瘤及胃癌密切相關[1]。本研究擬探討慢性胃炎患者Hp感染及胃黏膜改變與中醫證型的相關性。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2016 年1 月—2018 年4 月在浙江省金華市中心醫院消化科和中醫科就診的慢性胃炎患者296 例,其中男152 例,女144 例,年齡25~65 歲,平均(49.5±7.8)歲;病程9 個月~13 年,平均(6.1±1.7)年。本研究經醫院倫理委員會審核通過,所有患者知情同意。

1.2 診斷標準 慢性胃炎診斷標準:參照2012 年中華醫學會消化病分會制定的《中國慢性胃炎共識意見》[2],經胃鏡診斷為慢性胃炎。Hp 感染診斷標準:參照《第四次全國幽門螺桿菌感染處理共識報告》[3],胃黏膜活檢Hp 陽性或碳14 呼氣試驗陽性則為Hp 感染。中醫辨證分型標準:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]及《慢性胃炎中西醫結合診療共識意見(2011·天津)》[5],將慢性胃炎證型分為5 型:肝胃不和、脾胃濕熱、脾胃虛寒、胃陰不足、胃絡瘀阻。

1.3 納入、排除標準 納入標準:符合西醫診斷標準,年齡18~65 歲患者。排除標準:(1)近1 個月內服用過PPI 或抗生素者;(2)合并消化性潰瘍、胃腸道腫瘤者;(3)妊娠或哺乳期患者;(4)處于重度焦慮、抑郁狀態或有精神疾病的患者。

1.4 統計學方法 應用SPSS 19.0 軟件進行統計分析,計數資料采用卡方檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結 果

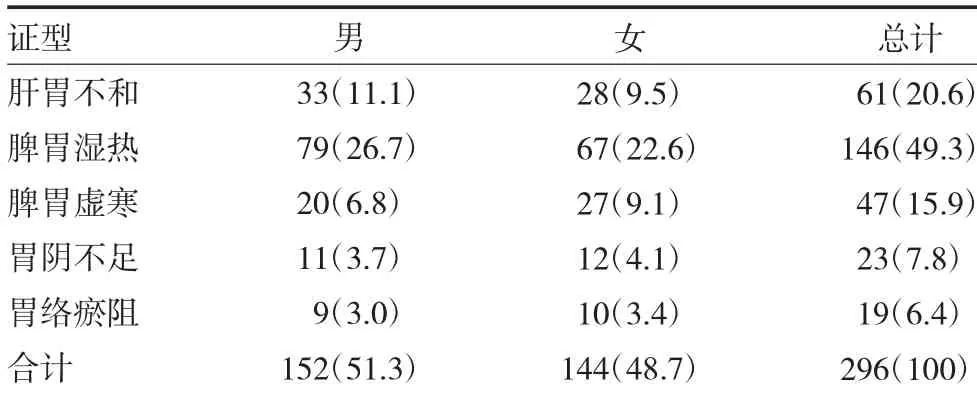

2.1 中醫證型分布情況 慢性胃炎中醫證型分布規律為脾胃濕熱型>肝胃不和型>脾胃虛寒型>胃陰不足型>胃絡瘀阻型。經卡方檢驗,中醫各證型的構成比比較,差異有統計學意義(χ2=21.785,P=0.000)。中醫各證型之間的性別比較,差異無統計學意義(χ2=2.320,P=0.677)。見表1。

表1 慢性胃炎患者中醫證型及性別分布情況[例(%)]

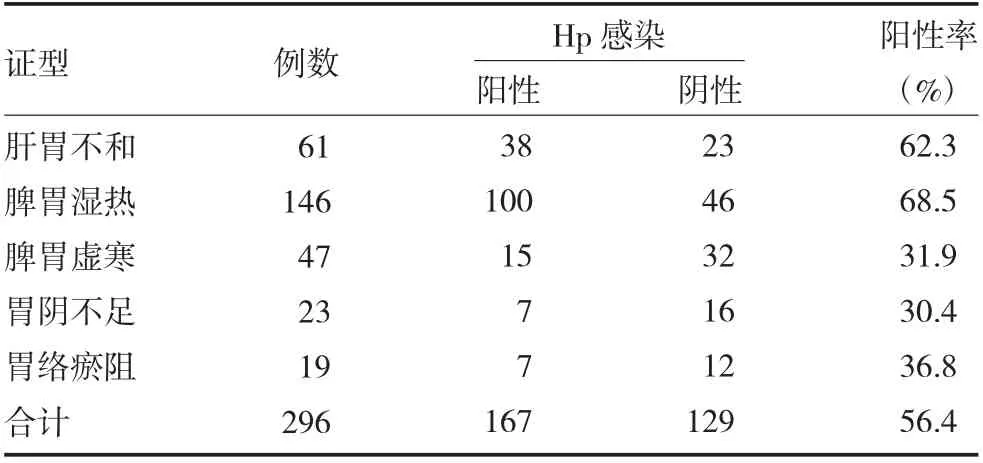

2.2 HP 感染與中醫證型的關系 Hp 感染率最高的是脾胃濕熱型(68.5%),其次是肝胃不和型(62.3%)。經卡方檢驗,脾胃濕熱型、肝胃不和型慢性胃炎患者Hp 感染率與其它三型比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 各中醫證型與幽門螺桿菌感染的關系(例)

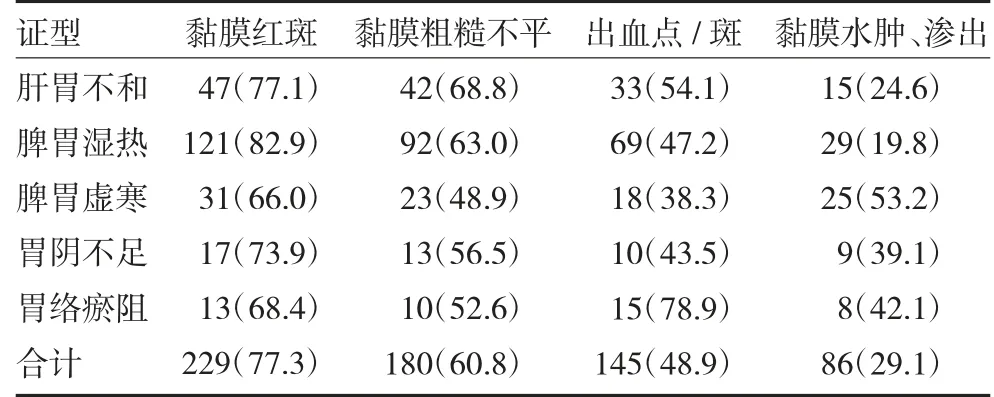

2.3 胃黏膜病變與中醫證型的關系 肝胃不和、脾胃濕熱患者中,胃鏡下胃黏膜病變的發生率比較,差異 有 統 計 學 意 義(χ2=39.599,124.548;P=0.000,0.000)。其中脾胃濕熱型及肝胃不和型中檢出率最高的均為黏膜紅斑。脾胃虛寒、胃陰不足、胃絡瘀阻證型中,胃鏡下胃黏膜病變的發生率比較,差異無統計學意義(χ2=7.391,6.768,6.388;P=0.060,0.080,0.094),見表3。

3 討 論

慢性胃炎屬中醫“胃脘痛、痞滿”等范疇,病變在胃,其發病與生理、心理、飲食、環境、體質等因素相關。

表3 胃黏膜病變與中醫證型的關系[例(%)]

本組296 例慢性胃炎患者的中醫證型分布按頻數大小排列依次為脾胃濕熱型、肝胃不和型、脾胃虛寒型、胃陰不足、胃絡瘀血型。其中脾胃濕熱證最多,占49.3%,其次為肝胃不和證,占20.6%。考慮原因可能有以下幾點:一是金華地區為金衢盆地,多濕多雨,外濕引動內濕,致脾胃運化失職,水濕內停;二是現代人生活水平的提高,飲食不節,嗜食肥甘厚膩,飲酒吸煙,致濕熱內蘊;三是隨著社會的發展以及生活節奏的加快,人們所承受各方面的壓力越來越大,情志變化過激,肝氣郁滯,木郁土壅。

慢性胃炎患者Hp 感染率56.4%,其中Hp 感染率最高的是脾胃濕熱型。“濕熱”既是幽門螺桿菌感染的外在因素,又是其賴以生長、繁殖的內在環境[6]。脾胃濕熱證是濕熱邪氣最為亢盛,邪正交爭最為劇烈的階段,此時Hp 因子活躍,菌數量多,密度值高,定植作用強,致使Hp 陽性率高。

本研究結果顯示,脾胃濕熱型及肝胃不和型慢性胃炎患者內鏡下表現均以黏膜紅斑為主。可能在病情發展過程中,脾胃濕熱組及肝胃不和組病情進展較快,出現胃黏膜炎癥的活動,而Hp 感染可能是導致炎癥活動性發展的重要原因,提示慢性胃炎脾胃濕熱證、肝胃不和證可能與感染、炎癥密切相關[7]。