基于土地利用變化的長春市生態風險評價

白立敏 ,修春亮,馮興華

1.東北師范大學地理科學學院,長春 130024

2.吉林建筑大學建筑與規劃學院,長春 130118

3.東北大學江河建筑學院,沈陽 110169

0 前言

中國社會科學院在2013年發布了以“可持續與宜居城市—邁向生態文明”為主題的《2013 中國人類發展報告》,報告聚焦于“城鎮化轉型”和“生態文明建設”兩大主題。報告指出:中國只用60年時間就實現了城鎮化率從10%到50%的過程,而目前中國城鎮化到了由速度擴張向質量提升的轉型關鍵時期[1]。快速城鎮化階段,城市發展通過體量的無限膨脹和擴大來進行生長,蔓延式擴張成為我國城市生長的主要模式。城市的蔓延式拓展作為一種低密度、非連續性的開發模式,在景觀和環境變化上的重要表現就是城市建設用地不斷蠶食農田、林地、草地等生態空間,打破了原有的區域生態系統平衡,并削弱其生態服務功能,區域人地矛盾進一步激化。在快速城鎮化階段,土地利用格局也發生了顯著的變化,這一變化作為一種外在物理壓力改變了土地生態系統的結構和功能,影響人類社會生產生活,對土地生態系統及其組分的健康穩定發展造成了一定程度的不利影響,進一步增加生態風險來源種類及其發生概率和強度[2]。

生態風險是生態系統及其組分在自然或人類活動的干擾下所承受的風險,指一定區域內具有不確定性的事故或災害對生態系統的結構和功能可能產生的不利影響[3-4],是評估區域生態環境可持續性的重要指標。生態風險評價研究興起于20 世紀90年代,Barnthouse 等提出的生態風險評估框架,標志著風險評價向多風險因子、多風險受體及多評價端點發展[5-6]。伴隨著我國城鎮化進入深入發展及轉型發展時期,人地系統協調、生態文明發展成為全國新型城鎮化的重要議題之一。立足于人地關系這一基本地理學問題,我國學者通過構建土地利用與生態風險間的關系模型對城市地區的生態風險進行了大量實證研究,為區域生態文明發展做出諸多貢獻:基于快速城鎮化背景下的城市擴張現象,王玲等[7]、肖琳等[8]、郭秀銳等[9]均通過構建生態風險指數探討了我國上海、天津、北京等大城市地區的生態風險的演化狀況,為大城市的生態空間規劃提供基礎認知作用。隨后,景觀生態學的引入從方法和理論層面為解決土地利用的時空動態過程研究提供方法支撐,如景觀復雜性理論、景觀連接度理論、生物多樣性理論等,而用以表征景觀格局水平的眾多指數也在土地利用生態風險驅動機制及預測中起到重要作用。如:時宇等、徐麗等、林媚珍等、劉春艷等、張長勤等、劉發勇等學者開始綜合運用空間分析及景觀指數分析方法從北京[10]、合肥[11]、中山市[12]等不同區域城市或三江平原[13]、濕地保護區[14]、景區[15]等不同類型生態區域進行了大量風險評價或多情景模擬分析,在一定程度上豐富了生態風險研究的案例。從現有文獻來看,生態風險評價大致經歷了從環境風險到生態風險到區域生態風險評價的發展歷程[16],評價范圍由局地擴展到區域景觀水平[17-19];我國的城市生態風險多從經濟發展、城市化進程等社會經濟視角對我國特大型或大型城市地區進行定量分析,而較少聚焦于典型自然環境背景下的城市生態風險動態演化狀況,如:喀斯特地貌區、高寒地區。

我國城市蔓延對土地生態風險影響具有典型意義,城市蔓延受轉型發展、氣候、經濟發展影響而作用于區域景觀生態格局與過程、進而影響城市生態風險狀況。在我國城市發展體系中,中等與大型城市仍占據主導地位,研究其生態風險評價對生態文明下城市可持續發展具有重要意義。作為中高緯度地區城市,長春市與我國大多數城市一樣,其在經歷東北振興的“黃金十年”這一時期,經濟快速發展、城鎮化水平顯著提升的同時也逐步出現城市蔓延式擴張、產業結構急需轉型等問題,城市生態服務需求進一步增強、生態風險概率也呈增長趨勢。基于此,本文以長春市為例,從土地利用視角出發對城市生態風險時空演化及其影響因子進行定量分析,為長春市土地利用決策和生態系統優化提供科學參考,也為東北地區城市可持續發展提供一定認知和借鑒作用。

1 研究區概況

長春市位于吉林省中部長春平原腹地(東經124°18′—127°02′,北緯43°05′—45°15′之間),是我國東北地區的地理中心,吉林省的政治、經濟、文化中心。長春市東北與黑龍江省接壤,東南與吉林市相依,西南與四平市相連,西北與松原市毗鄰。本研究區選取的范圍為長春市區,包括中心城區及九臺區、雙陽區(九臺區、雙陽區為縣改區)城區,面積為695057.79 hm2。長春市域位于東北地區東部山地的西緣和松嫰平原的東緣,地處東部低山丘陵向中西部臺地平原的過渡地帶,地勢東高西低、南高北低,相對高度和緩。長春市以大黑山脈為分界線,其西北方向為平原區,東南方向為山區。西部和北部為地勢平坦的松遼平原,為草原、農田交互型生態系統,雖然土地資源豐富,但植被覆蓋率低,土地鹽堿化和局部地區沙化嚴重,農田防護林、片林較少,草地由于過度放牧受到不同程度的破壞,造成水土流失嚴重;東部地區主要為低山丘陵地帶,系大黑山脈的一部分,為森林生態系統,東部地區的主要生態環境問題是植被覆蓋率低、水土流失嚴重;另外長春市水系破壞嚴重,河流生態功能逐步喪失。由于城市社會經濟發展及城市土地利用變化對城市生態影響,造成長春市西部草原破壞、土地的鹽堿化和沙化逐年加重,東部地區的森林采育失調,生態系統失衡以及河流水域遭受污染等生態環境問題日益突出,城市生態風險逐漸加劇。

本文從土地利用視角構建生態風險指數,評估長春市生態風險時空演化,為提高估算生態風險指數的精確度以及空間分異特征的有效呈現,根據研究區斑塊面積情況,采用1 km×1 km 的正方形樣地對生態風險指數進行空間化,采樣方式為等間距系統采樣法,將研究區劃分為7346 個樣區,每個樣區計算出一個綜合性生態風險值(圖1)。

2 數據與方法

2.1 數據來源與處理

土地利用矢量數據來自于長春市1985年、2000年、2015年土地利用/覆蓋Landsat TM 遙感影像數據,經過影像融合、幾何校正、拼接裁剪等圖像預處理,利用ArcInfo Workstation 進行人機交互式判斷解譯,解譯精度達到85%以上,參照《土地利用現狀分類標準》(GB/T 21010—2007)土地用地分類方法,將土地利用體系分類合并為草地、耕地、建設用地、林地、水域及未利用地等6 類一級土地類型(圖2)。

圖1 長春市區概況及生態風險評價單元劃分圖 Figure1 Overview diagram and the division of ecological risk for Changchun

夜間燈光數據來源于美國國家地理數據中心(The National Geophysical Date Center,NGDC),人口及經濟柵格數據、區域DEM 數據來源于中國資源環境數據云平臺(http://www.resdc.cn/data.aspx? DATAID=252)。

2.2 生態風險指數

以往生態風險研究多以單一城市作為基本研究單元,忽略了城市生態風險的空間異質性特征。本文基于網格采樣法,通過計算各樣區內的地類面積比例來構建土地利用生態風險指數,用以描述一個樣地內綜合生態風險的相對大小,從而通過采樣方式將土地利用結構轉化為生態風險值,構建起土地利用與生態風險之間的關系模型[7-8]。具體計算方法如下:

圖2 1985—2015年長春市土地利用空間分布圖 Figure2 Land use spatial distribution of Changchun from 1985 to 2015

式中,ERI為土地利用生態風險指數;i為各土地利用類型;n為土地利用類型數量;Ai為樣地內第i種土地利用類型的面積;A為樣地總面積;Wi為第i種土地利用類型所反映的生態風險強度權重。景觀 生態學中的“源-匯”理論認為景觀對同一生態過程的貢獻作用將異質景觀分為“源”、“匯”兩種景觀類型,其中“源”景觀是指能夠促進過程發展的景觀類型、而“匯”景觀則為阻止或延緩過程發展的景觀類型[20-21]。為此,將城市生態風險作為發展過程,林地、草地作為生態用地,其在生態風險增長過程中具有阻礙作用,因其斑塊面積及其空間配置對生態風險具有不同程度的緩解作用;建設用地為人類社會經濟活動聚集地,高強度的人類活動往往是生態風險的高發地區,明顯提升了生態風險的發生頻率;適度的耕地及水域范圍及其合理配置可有效緩解城市風險過程,因此,在不同情景和規模下,其對生態風險具有顯著的促進或阻礙作用。為此,本文立足于長春市各地類利用方式和開發強度對區域生態系統的作用程度,綜合借鑒前人研究成果[22-24]及專家打分法基礎上,將生態風險強度權重Wi依次設定為:林地0.12、草地0.16、耕地0.32、水域0.53、未利用地0.82、建設用地0.85。

2.3 地理探測器

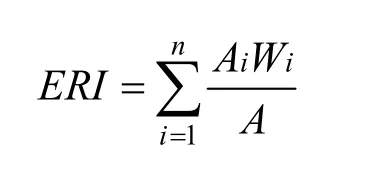

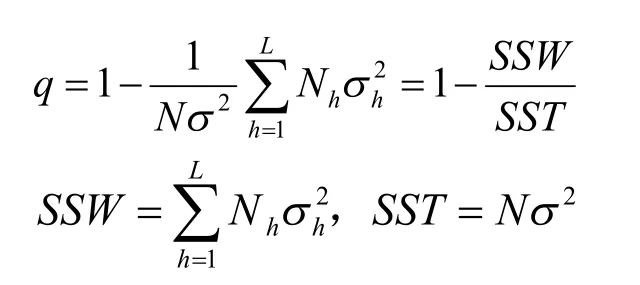

地理探測器是一種有效探測地理現象空間分異性、揭示其驅動因子的統計學方法,能夠探測多因子在不同空間單元下的不同影響程度及其相互關系。其原理在于地理現象都存在特定的空間位置,而影響其變化的驅動因子在空間上也存在差異性,如果其中某驅動因子對地理現象具有重要的影響,那么地理現象與該驅動因子在空間分布上則應具有相似性的假設[25-27]。地理探測器包括因子探測、風險探測、交互作用探測及生態探測等4 大模塊,其中因子探測器主要用于探測因變量的空間分異特征以及自變量對因變量的解釋力,交互作用探測器可以用來探測雙變量間的交互作用,通過對比單因子及雙因子的影響力值可以有效判斷主導因子和交互作用的方向與方式。本文在分析生態風險的空間異質性特征基礎上,引入人口、經濟等社會經濟因子及坡度、地形等自然因子對生態風險因子進行相關探測。借鑒地理探測器中的因子探測器及交互作用探測器,引入影響因素的地理探測力值q,探測分析不同影響因素對長春市生態風險的影響度。計算公式為:

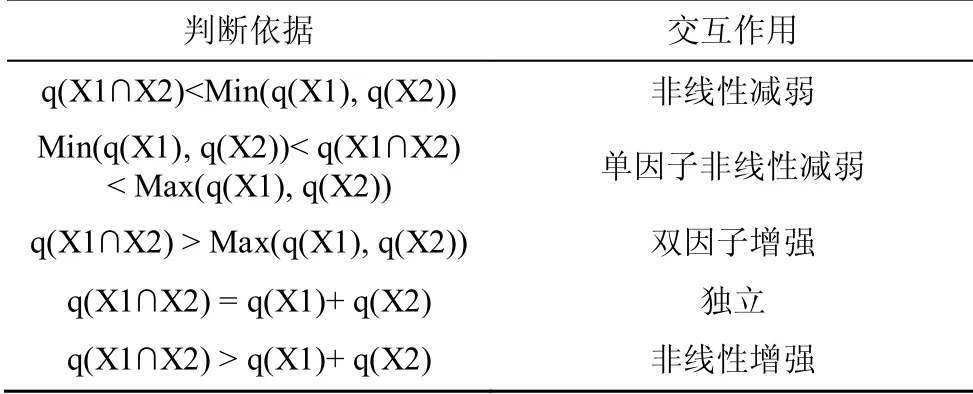

式中:h=1,2,...,L為自變量X的分層;Nh和N為層h內和區域內的單元數;σh2與σ2分別是層h和全區的Y值的方差;SSW、SST分別為層內方差之和和區域內總方差;q為影響因子對生態風險的探測力值,q的值域區間為[0,1];q越大,表明風險因子對生態風險的影響越大;根據q值大小可以識別生態風險的主導因子。交互作用判斷依據如表1所示:

表1 影響因子對生態風險的交互作用方式 Table1 Interaction mode of impact factors on ecological risk

地理探測器在運行過程中,其輸入變量需為類別數據,為此需對連續變量進行離散化處理。依據王勁峰等提出的數據離散化方法[26]及先驗知識,將網格平均人口密度、GDP、聚合度、香農多樣性指數、海拔、坡度等影響因子按照等間距分類方法劃分為8 類,網格生態風險指數則為因變量,將因子及生態風險指數導入地理探測器進行因子及交互因子探測分析。

3 結果與分析

3.1 長春市土地利用總體變化特征

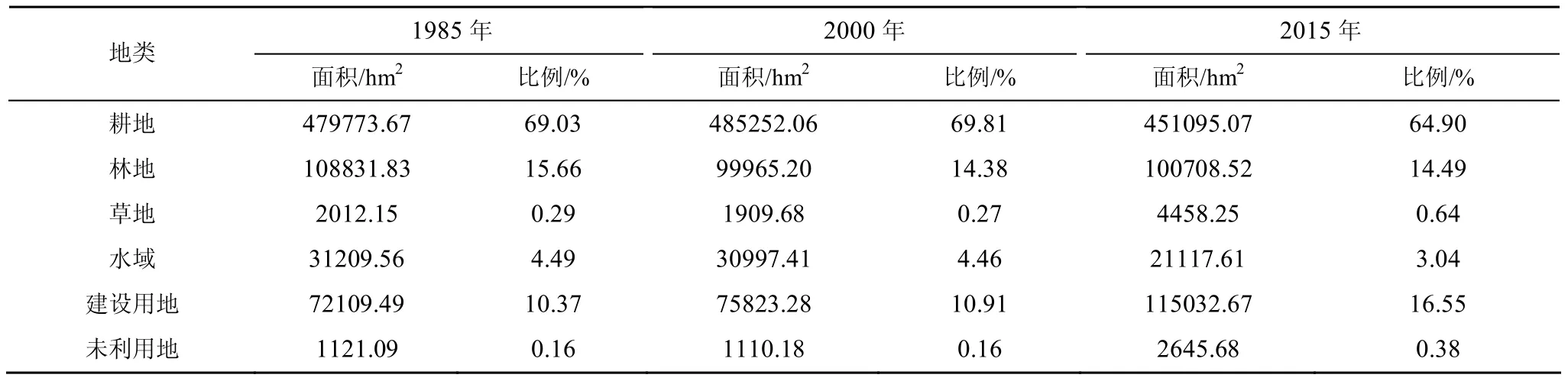

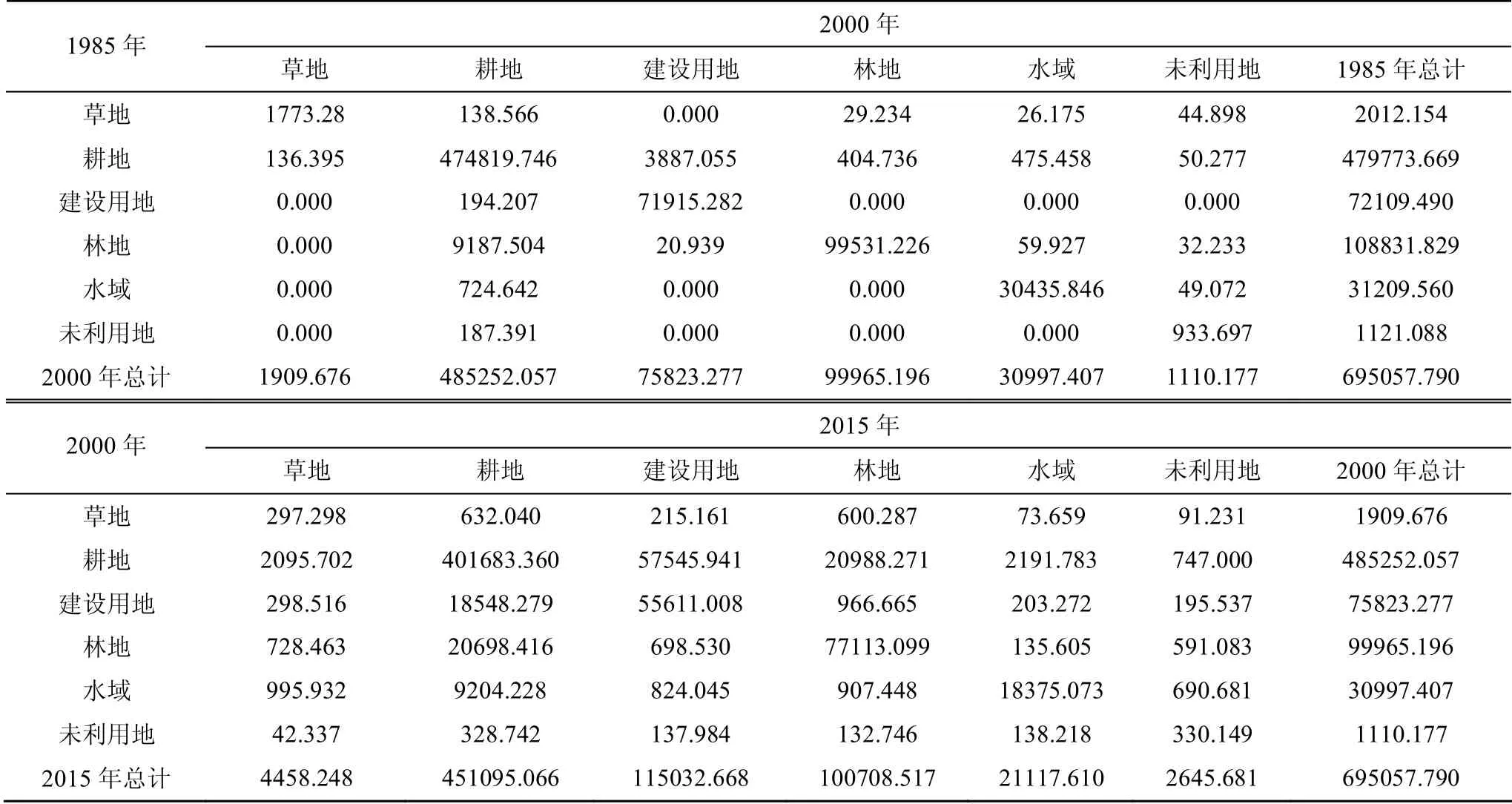

長春市土地利用結構在1985—2015年30年間發生了顯著變化(表2),建設用地面積持續增加,水域面積大幅減少,耕地面積呈現波動式下降趨勢,而林地、草地、未利用地面積則呈現波動式上升趨勢(圖2)。各類用地中以耕地、林地和建設用地為主要用地類型,占研究區總面積的95%以上。建設用地面積變化最為顯著,面積持續增加,總計增加42923.18 hm2,增加幅度達到59.53%,尤其2000—2015年用地呈現急劇擴張趨勢,年均增幅達6.67%。水域面積持續下降,總計減少10091.95 hm2,減少 幅度達32.34%。耕地、林地、草地、未利用地面積均呈現波動式變化,其中耕地面積1985—2000年略有增加,2000—2015年呈減少趨勢,減幅僅為6%;林地、草地、未利用地面積均呈現先減少后增加趨勢,研究期前后變化總面積略有不同,林地研究期末總面積減少幅度達7.47 %;而草地、未利用地研究期末總面積均增加,增加幅度較大、高達121.57%和135.99%。

土地利用變化除了不同類型面積的增減,還表現為類型之間的相互轉換。利用土地利用轉移矩陣表現各地類間的相互轉化面積,追蹤發生變化的土地利用類型的軌跡,進一步揭示土地利用現狀空間分布及變化規律(表3)。1985—2000年,土地利用主要表現為建設用地、耕地面積增加,凈增加面積分別為3907.995 hm2和5478.388 hm2;林地面積持續收縮、其面積減少8866.63 hm2,建設用地主要由耕地及林地轉入,其中耕地貢獻率達到99.46%;耕地則主要由林地轉入。2000—2015年,土地利用主要表現為建設用地、林地及草地面積均呈現出增長趨勢,其中建設用地面積增幅尤為顯著,耕地是幾類非農用地增長的主要轉出地類。總體來看,快速城市化背景下長春市土地利用類型轉換速度明顯加快,兩個階段內的轉移面積比重分別達到2.25%和20.38%,而在各種轉換關系中,耕地轉為建設用地及林地和耕地間的相互轉換是土地利用變化的主要形式,建設用地增加主要以侵占耕地為主要來源,其擴張導致農用地向非農用地不斷轉換,突出表現在耕地銳減與建設用地大幅增加,同時建設用地開發占用自然空間,造成水域面積急劇減少,人地關系矛盾進一步凸顯;林地、草地作為生態系統重要組成部分,耕地與林地間兩個時期具有相互轉換特征,具體來看前一時段受墾荒、農業發展影響,耕地的侵占導致林地及草地面積的銳減,而后一階段則受退耕還林、退耕還草等生態保育政策作用,林地、草地面積明顯增長,生態系統也得到一定程度改善。

表2 長春市土地利用類型結構 Table2 Land use type structure of Changchun

3.2 生態風險指數的空間分布及其關聯格局分析

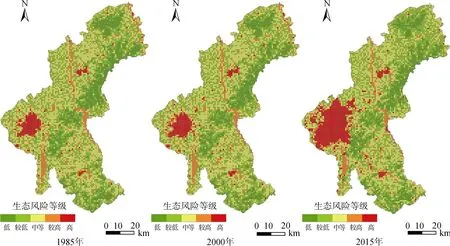

利用 ArcGIS 軟件對1985、2000 和2015年7346 個樣區的生態風險指數進行計算,依據長春市生態風險狀況,以0.15、0.25、0.35、0.45 為風險臨界閾值,將其分為低生態風險區、較低生態風險區、中等生態風險區、較高生態風險區及高生態風險區等五類,得到長春市土地利用生態風險等級時空分布圖(圖3)、以探討土地利用背景下城市生態風險的動態演化特征。

表3 1985—2015年長春市土地利用轉移矩陣 Table3 Transition matrix of land use in Changchun from 1985 to 2015 hm2

圖3 長春市土地利用生態風險空間分布圖 Figure3 Spatial distribution of ecological risk for land use in Changchun

長春市土地利用生態風險空間分布異質性顯著,整體呈現“西高東低”差異特征。高風險區呈團快狀聚集于長春市中心城區、九臺區、雙陽區等平原地區,土地利用類型以建設用地為主;較高風險區呈帶狀及散點狀分布于水域周邊(南北走向飲馬河沿線、新立城、石頭口門水庫區)、中心城區外圍及長春市東部邊緣區;中等、較低風險區面積廣闊,分布于平原地區;低風險區主要分布于東部、南部山區、半山區及西南至東北走向大黑山脈沿線山區,土地利用類型主要以林地、耕地為主。可見生態風險空間分布受地形、土地用地類型等因素影響顯著。高風險區出現持續擴張現象、尤其長春市中心城區表現最為突出,其增長趨勢與建設用地的擴展呈顯著正相關;同時,交通因素也是導致高風險區面積增加的重要原因,隨著九臺、雙陽撤縣設區、長吉一體化等政策實施,長吉公路、長雙公路交通沿線區域城鎮得到進一步發展,建設用地增加,導致了高風險區域面積進一步擴大。可見,城市擴張及交通因素對區域生態風險具有明顯的擾動作用。進一步分析各生態風險等級面積變化及比例可知,高風險比例雖出現顯著增長趨勢但整體占比較小,區內較低、中等風險等級一直居于主導地位,1985—2015年長春市土地利用生態風險整體呈現下降趨勢。

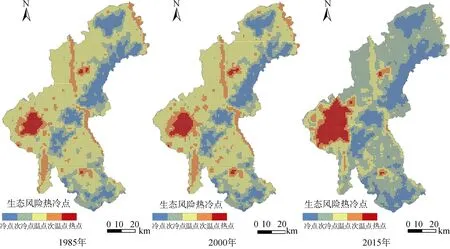

熱冷點可以有效探測相鄰區域間生態風險指數 的空間關聯模式。在ArcGIS 軟件平臺下,計算得出3 個時間斷面下土地利用生態風險的G 指數,利用自然斷裂點將其分為熱點區、次熱點區、溫點區、次冷點區、冷點區5 類,以識別生態風險“熱點區域”和“冷點區域”(圖4)。結果表明:長春市生態風險的熱冷點空間分布相對穩定。3 個時間斷面下,長春市生態風險指數的全局Moran'sI指數均達到 0.7 以上(p<0.01),表明長春市形成相對穩固的生態風險熱點區和冷點區空間分布。熱點區呈團塊狀穩固分布于長春市中心城區、九臺、雙陽城區等建成區,與城市發展快速擴張相吻合,呈現逐步擴張的發展格局;冷點區呈帶狀集聚于大黑山脈、市區東部及“U”狀分布于市區東南部的山地丘陵,與城市生態空間保護區相一致。次熱點區主要呈環狀分布于熱點區外圍、帶狀分布于沿水域周邊及長春市東部邊緣地區,1985—2000年集聚明顯,2015年沿水域收縮;溫點區1985—2000年面積分布廣闊,但隨著長春市實施“森林城市”、“退耕還林”等多項生態安全保障政策取得成效,2015年除主要城區外次冷點區基本形成覆蓋。

3.3 生態風險影響因素分析

作為一個復雜的生態過程,生態風險不僅受景觀格局的空間配置影響,而且受社會經濟以及自然因素的雙重作用。通過分析可知,長春市生態風險

圖4 長春市土地利用生態風險冷熱點空間分布圖 Figure4 Spatial distribution of hot and cold point pattern for ecological risk of land use in Changchun

自2000年以后增長最為顯著,而在1985—2000年間生態風險擴張相對較小。為此,本文以生態風險高速增長期2000—2015年為研究期限,對這一階段的生態風險影響因素進行探測分析具有更顯著的認知和規劃啟示作用。景觀指數高度濃縮景觀格局特征信息,能夠反映景觀結構特征、揭示景觀空間格局異質性特征。從生態風險與景觀動態過程關系出發,本文選取聚合度(AI)及香農多樣性指數(SHDI)用以表征景觀格局的空間配置狀況,其中聚合度主要用于描述不同斑塊類型的聚集程度或延展趨勢,在城市化地區景觀聚合度越高生態風險因子則越多、其潛在風險則越高;香農多樣性指數反映了景觀類型的多樣性狀況,一般而言,一定區域內景觀類型越豐富(多樣化),鄰近景觀單元之間相互作用則越強,系統在風險效應下崩潰的可能性則越小;聚合度及香農多樣性指數均通過Fragstats 4.1 軟件平臺計算得到。夜間燈光指數表征了區域發展活力,亦反映了人類活動對自然生態系統的干擾作用,夜間燈光強度越大表明人類活動的干擾強度越大、生態風險則越高;區域發展是人口、經濟作用于自然生態系統的重要主體,人口高度集聚、經濟高速發展區域,生態環境受社會經濟活動干擾越明顯、生態風險則越突出,反之亦然。海拔及坡度是生態風險的重要自然影響因子,海拔較高、坡度較大區域內的社會經濟活動普遍較少,生態系統的干擾因素越小,其風險相對較低,坡度因子通過DEM 數據在Arcgis 平臺下計算得到。為滿足地理探測器的數據需求,將以上因子均按照等間距分類法分為8 類。運用地理探測器模型探測長春市土地利用生態風險的影響因素,計算得到影響因子及其交互作用對生態風險影響力q 值(表4、表5)。

因子探測器的運行結果表明(表4):在生態風險快速增長時期,經濟、人口增長、發展活力及其空間分布成為長春市生態風險提升的主要影響因素,其影響力值均在0.5 以上并呈現出顯著提升趨勢,表明經濟增長、人口集聚以及城市發展活力對生態風險的干擾作用進一步提升、風險潛在因素增多。為此,在快速城鎮化時期,合理配置人口及產業的空間格局、實施“新城”(新區)戰略、構建多層級生態風險分擔網絡是緩解區域生態風險的重要途徑之一。景觀格局的空間配置雖對區域生態風險影響較弱,但其指數得到一定程度增長;景觀的多樣性增長對生態風險降低具有正向作用,而聚合度增長受城市擴張影響而提升迅速。從景觀空間配置來看,實現景觀的多樣性、保護綠色景觀的完整性、控制城市增長邊界的迅速外擴是城市內部景觀優化的有效舉措。坡度、海拔對生態風險的影響力雖逐步降低,但仍具有顯著影響。高海拔地區往往具有相對完整的綠色景觀系統,而低海拔地區社會經濟發展相對活躍。為控制生態風險的進一步增長,在高海拔及低海拔地區應分別加快“退耕還林”、“森林城市”等戰略的落實。

表4 各因子對生態風險影響探測q 值統計 Table4 The q values of each influencing factors for ecological risk

表5 因子交互作用對生態風險影響探測 Table5 The dominant interactions between two covariates for ecological risk

交互因子探測器作用結果表明因子間兩兩交互作用均會增強對土地生態風險的解釋力,而不同年份內主導交互影響因子相對穩定,將解釋力排在前三位的交互因子進行統計,統計結果如表5所示。交互作用解釋力排在第一位的均為海拔與人口的協同作用,是生態風險的顯著控制因子,解釋力均高于97%,表明不同海拔地區的人口分布格局間的生態風險差異明顯。海拔與經濟、海拔與夜間燈光指數成為城市生態風險快速增長時期的第二及第三交互因子,其解釋力均在95%以上,意味著在快速城市化影響下,人類的社會經濟活動仍是誘發區域生態風險的重要因素之一。為此,在平原地區應提高土地利用效率、控制建設用地蔓延式擴張,而在山地丘陵地區應實施生態保育政策,維持生態系統平衡。

4 結論與討論

本文基于土地利用數據構建格網尺度下的城市生態風險指數,定量分析了城市生態風險的動態演化特征并利用地理探測器對其進行定量歸因分析,得到以下主要結論:(1)長春市土地利用結構受城市化影響呈現出顯著的階段性特征,2000—2015年為城市化快速發展時期,建設用地面積呈現出持續增長、耕地面積則出現波動下降現象;而快速擴張的城市建成區加快了城市周邊地區耕地向建設用地轉換的頻率、農村經濟發展及生態保護之間的相互關系在一定程度上促使了耕地與林地之間的相互轉換。(2)長春市生態風險格局及其空間關聯格局整體呈現出“西高東低”、“東冷西熱”的異質性特征。高風險區主要聚集于以建設用地為主要類型的城區,低風險區主要分布在山地丘陵地形的自然空間;風險熱點區空間分布及擴展與城市建成區擴張呈現出正相關性,而冷點區分布與城市生態空間保護相一致。(3)在快速城市化時期,長春市生態風險格局受人口、經濟、城市活力等社會經濟要素的分布格局影響顯著,景觀格局的優化配置可緩解區域生態風險的發展進程;交互因子探測進一步顯示了自然環境背景下的社會經濟集聚增長仍是誘導生態風險的主要因素,海拔與人口、經濟、城市活力的疊加作用成為這一時期穩固的交互因子。

土地利用是城市發展環境的顯著表現形式,是人類社會經濟活動在地域空間內的表征;基于土地利用動態演化格局探討城市生態風險,在一定程度上豐富了城市生態風險研究的案例,對城市實現可持續發展具有一定的啟示意義。研究表明了土地擴張會加劇城市建成區生態風險,但與區域整體生態風險增高并不存在必然聯系,評價其影響程度需結合建成區規模、占比等因素,整體生態風險的強弱變化與生態保育政策及生態系統結構等因素均具有相關性。建成區是高生態風險聚集區,為防止高風險區進一步連接成片擴張,城市發展應設定“城市增長邊界”,逐步改變蔓延式增長方式、高效集約利用建設用地,防止其對耕地及自然空間無節制占用,加劇人地矛盾,破壞生態系統平衡。自然空間為主的區域,人為干擾弱,生態系統的穩定性好,生態風險等級低,為進一步防止人類干擾及不合理土地使用,應劃定生態紅線,對自然生態空間嚴格保護,并加強自然保育,防止景觀破碎化,加強景觀連接度、聚合度,以維持區域較低的生態風險,促進城市可持續發展。

本文從土地利用單一方面對生態風險進行有效測定,能總體反映城市生態格局及其過程。作為一個復雜的社會、經濟及生態系統,自然地理條件及其與人類活動相互作用造成的自然、社會風險均會對區域生態環境產生顯著影響。因此,基于多元風險要素構建區域生態風險定量評估模型將有利于相對全面的測度其發展狀況,也是未來將進一步研究的方向。