嵌入到互滲

——市場與社會的關系再考察

陳治國

(浙江師范大學,浙江 金華 321004)

一、問題的提出

19世紀末,以瓦爾拉斯(Walras)、杰文斯(Jevons)、門格爾(Menger)為代表人物的邊際革命把亞當﹒斯密原本帶有場地特征的市場抽象成了價格生成和資源分配機制[1],即價格作為一個指揮棒協調者了所有市場參與者的行動,從而使得市場在無政府情況下仍處于有序狀態。丹尼爾·貝爾認為,瓦爾拉斯至哈恩以來的均衡理論“按照拉普拉斯古老的想象”,把市場當做“一個有規律地運動的天體結構,在該結構中,完全競爭和資源的最優配置作為一只‘看不見的手’發揮著作用”[2]。簡言之,在新古典經濟理論中,市場有其獨立的運作邏輯,社會作為市場秩序的規范性力量是被排除的,或者說社會制度被視為給定的。新古典經濟理論將市場視為其專屬的研究領域,并不斷自由主義市場規則擴張至其他領域,以致在二十世紀八十年代進入“經濟學帝國主義”時代。與此相對,社會學將市場結構、價格信息、貨幣等與經濟相關的議題拱手讓給了經濟學家[3]。

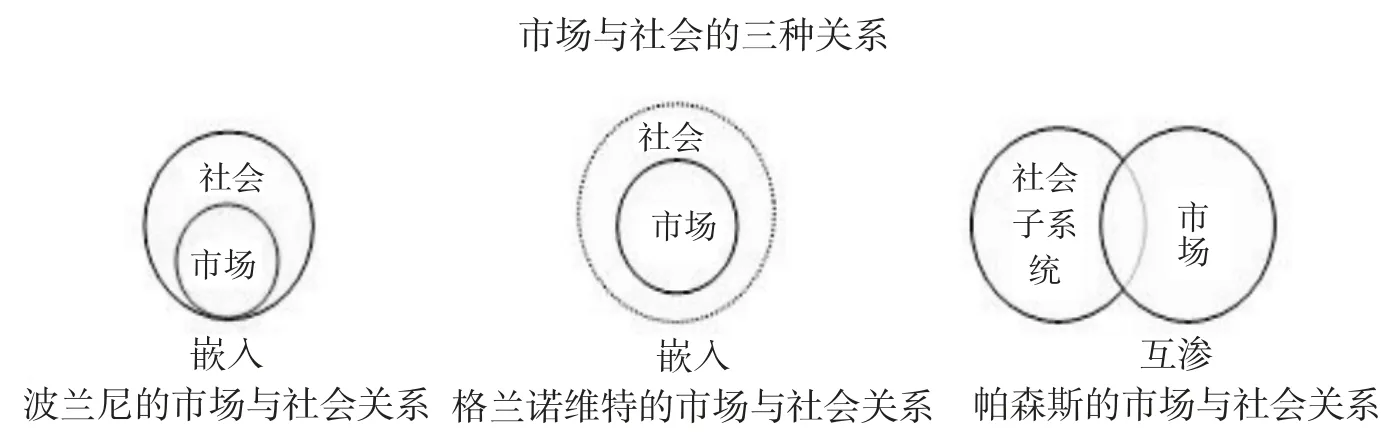

為回應新古典經濟學理論的擴張,社會學家試圖重新理解市場與社會的關系及其市場秩序問題。在新古典經濟理論中,市場的有序運行建立一系列的假定之上,但“模型的有效性僅僅是數學、邏輯的有效性,而非正確地反映了現實本身”[4]。與此相反,社會學家是從現實的市場出發來分析此問題。波蘭尼依據資本主義國家自律性市場形成的歷史,指出市場嵌入于社會、無法脫嵌于社會[4]。格蘭諾維特依據理論推斷和美國電力市場的形成過程,認為市場具有獨立的運作邏輯,但是市場行動者相互之間結成的社會關系在一定程度上塑造了市場秩序[5],從而反駁了市場行動者是獨立的假定。帕森斯使用互滲(interpenetration)概念來描述市場與社會的關系[6]。例如,美國制度化的勞動力市場是一個行動系統,它在具體結構上與自我、組織、家庭等社會子系統具有重疊的角色;在分析意義上,市場與自我、組織、家庭等社會子系統進行功能互換。在勞動力市場秩序上,市場行動者一方面受雇傭單位的提供工資、信用約束,同時受到在社會地位、價值實現程度等象征符合和價值觀的影響。

由此,我們發現社會學家為回應新古典經濟學的擴張,形成了三種不同的市場觀。波蘭尼認為市場處在社會之內,市場秩序受社會制度約束。格蘭諾維特認為市場具有其獨立的內核,社會處在市場之外;市場秩序來自于社會網絡的約束。帕森斯認為市場既不完全在社會的包裹之下,也不完全外在于社會,兩者是互滲的關系;市場秩序來自于經濟利益、象征意義和共有價值觀的影響。我們的問題是市場與社會是嵌入的,還是互滲的關系?不同的市場觀對我們理解市場秩序來源有何意義?

二、兩種嵌入類型中的市場觀

(一)波蘭尼嵌入類型中的市場觀

波蘭尼認為市場嵌入社會。重商主義時代及以前,“市場只不過是前所未有地受到社會權威控制與節制的一項制度裝置的一個附屬特征”[4]。自律性市場一旦形成就要脫嵌于經濟臣服于政治的社會,因為“一個市場經濟只能存在于一個市場社會”。吊詭的是,波蘭尼一方面強調市場嵌入于經濟,即新古典經濟理論的想法純粹是一個烏托邦,因為自律性市場因受社會保護力量的反對而從未真正實現過;另一方面又指出市場脫嵌于他設想的社會,即自律性市場使得政治服務于經濟目的。布洛克(Fred Block)指出“嵌含一詞即點明經濟本身并非如經濟學理論所稱的是一個自主體,實際上必須服膺于政治、宗教及社會關系”,“一旦脫韁的市場出現明顯的影響時,人們會開始抗拒”,而且勞動力、土地和貨幣是嵌入于社會關系的[4]。同時,布洛克主張市場嵌入政治、道德[7]。巴伯(Barber)認為波蘭尼在使用嵌入——脫嵌這對概念時是有誤的,即波蘭尼認為市場是脫嵌的,互惠和再分配經濟是嵌入社會結構和文化結構的,但實際上所有經濟必然是嵌入社會的[8]。吉米茲(K﹒Gemici)認為嵌入作為一個分析工具來理解經濟在社會中地位的變化——梯度概念(gradational concept)缺乏足夠的歷史證據,而作為整體上理解市場嵌入社會才是正確的[9]。簡言之,波蘭尼及其追隨者大體上秉持市場嵌入社會的觀點。

波蘭尼嵌入類型暗含整理論的市場觀,即市場是社會的構件[10]或者市場是內生于社會的[11]。作為社會構件的市場,在具體的人類社會中,不一定是該社會的必要構件,因為互惠、再分配、家計是與市場并行的社會構件,市場只有在人類需要以此來解決生計問題時才會出現。波蘭尼認為任何社會都存在著保證商品生產與分配的制度,但是“這并不意味著存在著分離、獨立的經濟制度”,而且“經濟秩序只不過是社會制度的一種作用,并包含于其中”[4]。在市場秩序上,波蘭尼雖然承認市場與社會之間的張力,但是他強調社會對市場全方位控制,例如,西歐的地方性市場秩序來自于各種儀式和禮節的約束、官方的市場管理制度,重商主義時代的全國性市場仍在國家的控制之下,非洲查家族(Chaga)的集市有著嚴格的宗教儀式。

(二)格蘭諾維特嵌入類型中的市場觀

格蘭諾維特嵌入類型自提出以來得用廣泛應用。他在導師懷特的一個講座中聽到嵌入這個詞,但正是使用嵌入來描述社會與市場關系是在1982年的一篇綱領性論文中。該論文的基本思想是市場嵌入社會關系/社會網絡[5],社會關系可以作為市場秩序的來源。他一方面指出新古典經濟學假定交易中不存在摩擦,拒絕承認社會結構和社會關系對生產、分配或消費的影響。另一方面,行動者被帕森斯理解成自動和機械地遵守社會習俗、習性、規范的木偶。這就是所謂的低度社會化與過度社會化現象。但在現實市場中,行動者既不外在于社會情境,也不奴隸般地依附于社會角色規范,而是嵌入于具體的、持存的社會關系。正是行動者之間結成的社會關系約束了市場行動者,從而使得市場有序運行。格蘭諾維特提出嵌入類型的貢獻在于反駁了新古典經濟學中關于市場行動者是獨立的思想[12]。與波蘭尼市場是社會構建的思想不同,格蘭諾維特的嵌入類型表明市場在分析意義上具有獨立運作的邏輯基礎——行動者按照目的理性行動,社會關系是從市場外部來影響市場結果[13],或者說市場部分表現為社會運作的結果而非社會本身構成要件[14]。

市場不僅嵌入某一社會網絡,還可同時嵌入市場關系(market tie)、社會關系(embedded tie)[15]或關系取向、交易取向的接觸類型[15]。社會關系僅僅是市場交易中所有社會負荷的一個代表[11],文化、認知、政治等結構也構成嵌入的內容[16]。在嵌入層次上,社會關系不僅為個體的市場行動提供動力[17],而且為整個產業的形成提供支持[5]。在嵌入的具體機制上,烏茲(Uzzi)分析了整合性網絡如何通過信任、優質信息傳遞、協同解決問題三個具體機制來影響市場結果[13];波斯(Portes)等人利用移民研究文獻具體分析了有界團結、強制信任兩類社會資本的來源和嵌入機制[18]。在嵌入效應上,松散的異質性網絡促進了市場信息流動[19],稠密(dense)的小群體網絡更有利減少股票期權價格的波動[20],整合性的網絡關系(integrative network)提高了企業間合作效率和降低了企業融資成本[13],相近地位的企業合作有利于解決市場的不確定問題[18]。當然,嵌入的效應并不一定是正向的,當嵌入達致一定程度或門檻時,網絡就會形成封閉性,從而切斷網絡之外信息的流入、抑制市場的競爭活力[11],或者限制市場參與者的行動空間[18]。

三、互滲的含義及實例

互滲并非帕森斯在描述市場與社會關系時使用的專門性概念,其具有相同地位的詞匯是互換(interchange)、相互依賴(interdependent),但是他確實使用互滲這個詞來描述該對關系。在帕森斯著作中,互滲的基本含義是在勞動力市場的具體結構上,市場與自我、組織、家庭等社會子系統具有重疊的角色;在分析意義上,市場與自我、組織、家庭等社會子系統進行功能互換。“具有合同關系的無限多訂約者構成了一個系統,就經濟領域來說,這個系統就是市場”[6]。雇傭組織、家庭、自我本身是三個獨立的行動系統,就業合同將這三個獨立的系統組織成一個新的系統——勞動力市場。勞動力市場作為一個行動系統,有其自身在目標實現、適應、整合和維模的需要(exigency),而這些需要的實現來自于這三個行動系統的互滲,即“通過合同將三個不同的系統整合成(一個新的行動系統),是行動系統間互滲的一個實例”。

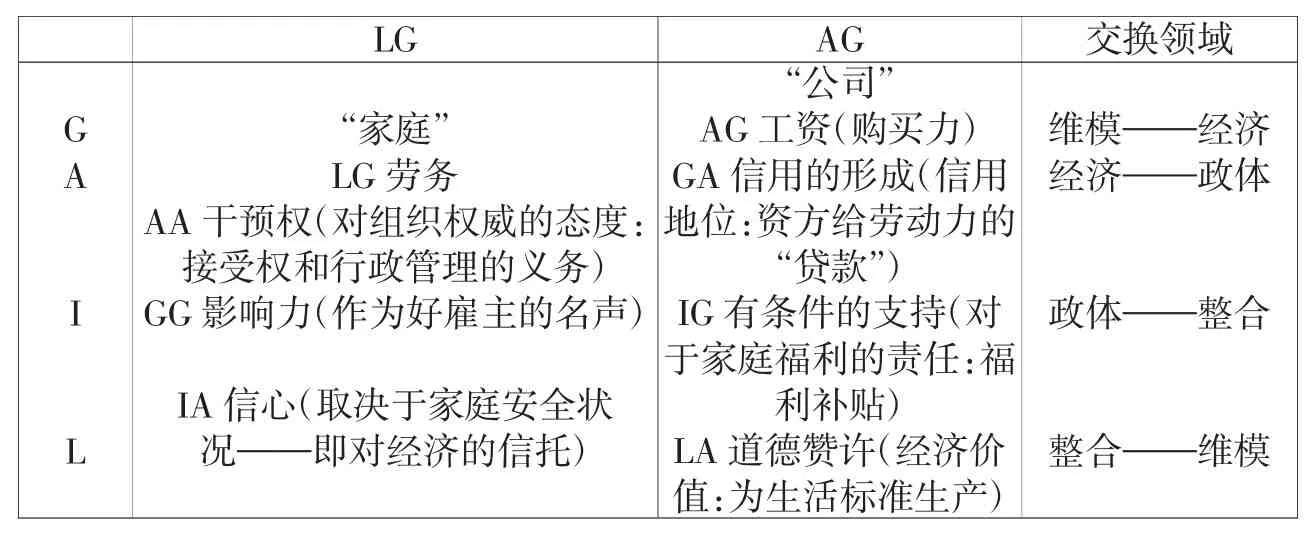

自我、組織、家庭如何在勞動力市場上實現互滲?帕森斯認為在合同關系中,利益沖突是固有的,而且由于市場運行涉及雙系統、多系統的互滲,它的秩序顯得特別不穩定,因此需要一個穩定化的機制。在目標實現方面,高度分化的工業社會迫使家庭成員放棄個體經濟自足而走向雇傭勞動力市場,而工業社會的組織需要以工作為生的勞動力和勞動力的購買力。在適應方面,自我和家庭為獲得穩定的收入來源和建立在收入之上的信用,放棄了對工作的“干預權”,即自我遵循組織在勞動力使用上的自由安排來換取個人的收入與信用地位。在整合方面,勞動力市場要處理的是“G(目標實現)和A(適應)兩種成分在合同關系中對自我的擴散性象征意義”[6],即認同好員工、好組織的名聲,具體做法是組織為員工提供超出工資報酬的擴散性支持,例如提供額外津貼(fringe benifit)、就業保險獲得好組織的名聲;作為組織認同的好員工,則需要忠于職守、愿意承擔額外任務。在共同價值觀上,員工評價組織的標準是高“生產率”價值,即組織的效益越高,員工就認為該組織至少在經濟收入上值得托付;組織輸出給員工的是能夠支撐其特定生活方式的收入和產品組合。因此,當組織和自我符合各自價值觀標準,雙方就趨向于合作。至此,帕森斯描繪了勞動力市場里家庭、組織、自我三個行動系統的互滲一般模式,而且把適應和目標實現維度互滲的動力歸結為經濟利益,把整合維度的互滲動力歸結為擴散性的象征意義,把模式維持維度的互滲動力歸結為共有價值觀。

勞動力市場的互滲實例

帕森斯在比較勞務市場和行政服務市場、專業服務市場兩類不同層次的市場綜合體時,發現市場的不同成分(功能必要條件)對不同層次的市場秩序有不同影響。在勞務市場,勞動者進入勞動力市場主要目的是獲得養家糊口所需的工資收入、信用,并在很大程度上放棄了在工作上的“干預權”。這類市場秩序類似于經濟學分析的勞動力市場,而且比較容易受短期經濟約束。在行政服務市場、專業服務市場,管理人員、專業人士在組織中獲得了更高的收入,或家庭收入更多元,因此他們雖受短期經濟的約束,但更關注自己在公司的地位、安全、價值實現程度,即市場系統中的I(整合)、L(維模)成分對市場秩序有著更重要、更長久的影響。就管理人員、專業人士而言,管理人員在行政服務市場更受擴散性象征意義約束,專業人士在專業服務市場更關注價值實現。

四、嵌入與互滲概念中市場觀的差異

波蘭尼認為市場嵌入社會,就此而言,市場與社會的關系不是嵌入,而是整體與部分的關系,即本質上市場是社會的構成要件,這個要件離開了整體就無法獨立存在。格蘭洛維特的嵌入意在表明市場具有獨立的內核,社會處于市場之外。換言之,市場可以離開社會而獨立存在。帕森斯認為市場與社會是互滲的,在具體角色上部分重疊,在功能上相互交換。換言之,市場與社會是你中有我、我有你有,各自具有相對的獨立性,又相互影響。這三種市場觀差異源自波蘭尼、格蘭諾維特和帕森斯以不同的方式回應新古典經濟學的擴張。波蘭尼秉持制度主義的理論脈絡,反對新古典經濟學中堅持的自由市場立場,將社會視為一個整體,反對經濟與政治的分化。帕森斯堅持新古典經濟學方法論、反對制度主義的方法論[21];在具體學科分工上,帕森斯認為經濟學研究經濟行動的目的與手段之間的關系問題,社會學在承認新古典經濟學對經濟行動假定的前提下,從價值層面研究經濟行動。換言之,帕森斯的一般行動系統中,社會是可分的,即社會可分化成經濟子系統、政體子系統、維模子系統、整合子系統,市場可被是視為一個行動系統來加以研究。格蘭諾維特秉持了帕森斯社會可分的思想,但是他采用激進的態度回應“經濟學帝國主義”,即猛力攻擊新古典經濟學中假定市場行動者是獨立的假定,努力證明市場是社會關系的構造物,但是由于發力過猛,自身陷入了理論化不足的困境[11]。

市場與社會關系的不同,則意味著市場在秩序形成上的不同。波蘭尼側重表達社會制度對市場單邊約束,卻忽略了市場與其他社會系統多層次和復雜的相互依賴關系,即市場交易不僅嵌入到價值和道德所規定的情境中,而且與公平、效率、普遍主義、人口和群體流動、普遍的教育、專門產權制度、政府規范市場的意愿等社會結構、文化變量所構成的現代社會系統是相互依賴的[8]。格蘭諾維特等雖然承認市場具有獨立的運作邏輯,但更強調社會關系對市場行動者的支持或約束,更寬泛地說市場秩序是社會關系、文化、認知、政治等單個社會學變量的產物,至多是由市場關系和社會關系交織而成的整合性網絡。帕森斯認為,在分析意義上,勞動力市場與自我、組織、家庭在適應、目標實現、整合、維模四個面向上進行類似于經濟-政體、維模-經濟、政體-整合、整合-維模等社會子系統間的功能互換。就此而言,互滲概念中的市場與社會關系突破了波蘭尼思想中社會制度對市場的單邊約束。帕森斯認為市場秩序受經濟利益、擴散性象征意義、共享價值觀影響,而且這些影響來自于維模、整合、目標實現、適應四個方面。換言之,在市場秩序來源上,帕森斯超越了格蘭諾維特等認的社會關系、結構、文化、認知等單變量決定論,從而更具有理論的綜合性。

五、從嵌入到互滲的社會學意義

19世紀末以來,隨著社會科學自身及其內部學科之間的界限逐漸成型,經濟學與社會學相應地形成了各自學科邊界。二戰后,涂爾干、韋伯、齊美兒等所注的市場和資本主義組織形成的社會學面向被丟棄了[22],馬歇爾之后的經濟學家也放棄了早期制度主義和歷史主義取向,視理性選擇為經濟學主要理論起點[3]。學科分工的結果是兩者不僅呈現出熊彼特所說的“彼此視而不見”(mutual ignorance)特征,而且經濟學家試圖用經濟學理論來解釋其他社會現象。

波蘭尼、帕森斯和格蘭諾維特是韋伯之后開展社會學與經濟學對話的代表人物。波蘭尼從社會不可分論視野出發來理解市場與社會的關系及市場秩序問題。社會不可分論思想有助于我們認識到市場是社會的構造物,但是無助于我們厘清市場與社會各自的邊界、構造元素,進一步說,波蘭尼告訴我們市場是社會的構造物,卻無法告知我們社會的哪些構成元素以及如何塑造市場秩序。換言之,波蘭尼的嵌入類型缺乏應用性。帕森斯和格蘭諾維特秉承社會可分論思想,但是兩者在市場與社會的關系及市場秩序問題的認識迥異。帕森斯主張社會與市場有各自的獨立性,但是兩者是你中有我、我中有你的互滲關系,市場秩序來自于經濟利益、象征意義和共有價值對行動者的約束。格蘭諾維特主張市場具有獨立的內核,社會領域中的社會關系從外部來塑造市場秩序。

雖然帕森斯和格蘭諾維特在社會觀上具有相同的立場,但是帕森斯是格蘭諾維特的靶子。格蘭諾維特認為帕森斯行動理論具有過度社會化、過度整合面向[23]傾向。實際上,帕森斯認為價值系統的內化程度是隨社會化條件而變化的,而且“價值觀的內化賦予互動雙方在行為—約束上進行調整的靈活性”[6]。貝克特(Beckert)在分析在資本市場時表明帕森斯所言的象征意義是互動雙方共同創造的,是溝通的結果[24],而非源自強制性力量。換言之,格蘭諾維特誤讀了帕森斯的思想。誤讀的結果是“新經濟社會學重要支持者都遠離帕森斯,甚至今天的新經濟社會學都是反對帕森斯的理論概念”[17]。

以格蘭諾維特為代表的新經濟社會學有力地回應了“經濟學帝國主義”,并且格蘭諾維特的嵌入類型不斷得以運用、豐富和完善,至于現在很少有人不用嵌入這個概念來開展經濟社會學研究[22]。然而,新經濟社會繁榮背后的危機是缺乏理論的綜合性,正如格蘭諾維特所言,嵌入這個詞已經不能告訴我們更多的東西,以至于他自己都試圖使用浸潤(immersion)來描述市場與社會的關系。由于波蘭尼和格蘭諾維特嵌入類型在詞匯拼寫上的一致性和新經濟社會學家對帕森斯的誤讀,使得帕森斯的經濟社會學思想一直被忽視。本文以《經濟與社會——對經濟與社會理論整合的研究》基礎,分析了帕森斯的互滲思想,試圖提供市場與社會關系及市場秩序來源的新理解,并且期待更多的經濟社會學研究者重返帕森斯,完整地提煉出帕森斯經濟與社會思想的分析框架。