三種主糧生產中化肥、農藥的經濟用量探析

張謀貴

摘要:文章運用C-D函數、主成分回歸等方法計算水稻、小麥和玉米三種糧食化肥及農藥的邊際效益,以邊際效益來衡量三種糧食化肥及農藥的施用量是否過剩。實證發現小麥的化肥使用量達到了經濟上過量,水稻和玉米的化肥使用量接近經濟上的過量,因此糧食生產中應該多種途徑控制化肥使用量;三種糧食生產中農藥的邊際效益較高,對農藥的使用可以不加以控制,但要引導農戶使用低毒高效農藥。

關鍵詞:三種主糧;化肥;農藥;邊際效益;實證

中圖分類號:F307.11? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1001-862X(2019)03-0010-006

一、引 言

在國家糧食安全戰略目標下,我國從2004年至2015年糧食產量實現了“十二連增”,2016年、2017年糧食總產量略有降低。中國用7%的耕地養活了世界22% 的人口,中國對世界糧食安全的貢獻是巨大的。中國糧食產量提高,除了政策和投入外,更多的是依靠科技進步取得的。而在農業科技進步的進程中,化肥農藥的使用對糧食增產的貢獻相當大,尤其是化肥的使用對糧食增產的作用非常明顯。但化肥施用量過大,對環境也造成了負面的影響。2000年我國使用強度為 340.8 千克/公頃,超出發達國家所規定的225 千克/公頃的安全上限值(為防止水體污染所設置的)。2015年我國化肥使用強度達到了362.0千克/公頃,為2000年的106.2%,超出世界平均強度(137.6千克/公頃)的1.6倍,在世界排名為第21位,不僅遠超過了同為金磚國家的俄羅斯、南非、印度和巴西三國,也超過法國、美國等農業發達國家。日本、法國等國家的化肥使用在2008年有所下降,這一方面與全球金融危機有關,另一方面也與他們努力改變化肥不合理使用有關。農藥使用方面,2016年我國農藥使用強度為10.4千克/公頃,是2000年的127.6%,比國際警戒線(7千克/公頃)高出48.6%,使用強度同樣遠超世界平均水平,約為后者的2.5倍。[1]從目前情況看,中國化肥的施用量還有增加的趨勢。那么,化肥、農藥施用量到底多少為合適?化肥使用有生物學過量和經濟過量,撇開生物學過量特性,本文利用化肥、農藥的邊際效益指標,從經濟學角度討論化肥和農藥使用是否已經過量。

梳理當前的研究文獻,相關研究主要如下:

(一)化肥對糧食增產影響。中外學者基本達成了共識:糧食的增產與化肥的使用量呈正相關關系。美國諾貝爾獎獲得者、著名的農業作物育種專家Norman E.Borlaug說過,20 世紀全球農作物的產量的增加,其中有一半是由化肥的施用而取得的。[2]據聯合國糧農組織(FAO)統計,化肥在農作物增產中,對增產的貢獻約占 40%~60%。[3]我國學者李家康(1999)對 1981 年開始布置的 52 個 10 年以上長期肥料定位試驗點研究表明,施用化肥對糧食產量的貢獻率全國平均為 40.8%,其中雙季稻區早稻為 31.9%,晚稻為 34.6%,旱作兩熟區的小麥為 60.2%,玉米為 46.2%。徐浪、賈靜(2003)根據四川省的數據研究表明,化肥的使用量與糧食產量呈顯著的正相關關系。王祖力、肖海峰(2008)通過回歸模型研究也認為化肥施用量與糧食產量之間呈明顯的正相關關系,化肥的使用是影響糧食產量增長的重要因素,化肥對糧食增長的貢獻率達56.81%,超過50%,是所有投入要素中貢獻最大的一項。[4]房麗萍、孟軍(2013)通過C-D生產函數模型研究,也得出相同的結論。[5]

(二)化肥、農藥對農村環境的負面影響。上世紀80年代以來,我國在糧食生產過程中化肥、農藥使用得到了普遍推廣,使糧食產量有了大幅提高,基本解決了中國人吃飯問題,保證了中國的糧食安全。中國的耕地越來越少,產量越來越高,化肥、農藥的使用量也越來越大。糧食生產對化肥、農藥的依賴性越來越強。任何事物都有兩面性,大量使用化肥和農藥會增加糧食產量,但也會污染環境。因為化肥過量使用,植物只吸收一小部分,大部分隨水土流失或留在土壤,對周圍的水體造成面源污染。據有關部門測算,當前我國化肥被植物吸收利用的只有30%~40%,大量沒有被吸收的化肥殘留在土壤中對水體和環境造成重大影響,形成了大量的面源污染,生態環境遭受破壞,反過來又影響糧食產量和質量提高。這方面的研究,中外學者也形成了一致看法:過量使用化肥和農藥會導致農業面源污染,破壞環境,導致食品的不安全。David Pimentel等首先提出了在集約化糧食生產中,由于大量使有化肥和農藥,帶來土壤侵蝕的問題。隨后Matson等(1998)提出“高投入和高產出”的糧食生產模式引起的農田養分流失造成的面源污染、生物多樣性下降、溫室氣體排放增加等生態環境問題,是對糧食生產可持續性的挑戰。[6]中國學者馬驥(2006)認為,一些農區由于長期大量使用單一品種或比例的化肥,不僅導致農業成本增加,而且會引起農業產品質量的下降和環境污染的加劇等一系列問題。[7]張福鎖(2012)認為,農業生產中高能源消耗和大量的化學品投入所引起的農業面源污染問題日趨顯著,必須引起足夠的重視。[8]趙志堅等(2012)通過對湖南省化肥施用與糧食產量的變化,研究化肥使用對環境的影響,結果顯示,化肥投入量每增加1%,會帶來糧食產量增加 0.139 %;糧食的化肥投入量與環境成本之間存在更為明顯的相關關系,化肥投入每增加一個百分點,環境成本增加 1.57 個百分點。單位面積糧食產出的化肥投入邊際效益以年均 3.58%的速度降低。[9]

從上可以看出,對于化肥和農藥的使用基本達成了兩個共識:一是化肥對我國糧食增長的貢獻是比較大的。二是無論是政府決策層還是學術界,普遍認為我國化肥、農藥過量使用。但化肥、農藥的使用量到底是多少較合理,目前,還沒有一個統一的化肥農藥使用的標準。國外似乎有標準,但中國人多地少,土地資源約束較緊,要解決中國人吃飯,確保糧食安全,這個標準又不適合中國。理論上講,化肥的投入量可以從生態環境、農學和經濟學三個角度進行分析,三種分析結果相差較大。生態環境角度分析除了考慮化肥投入的直接成本外,還要將化肥投入對環境的影響考慮進去,化肥使用會帶來的環境外部成本增加。農學角度主要從生物學的特性考慮,通過化肥使用獲得最大的農產品量。經濟學則主要從成本的投入與收益角度考慮,將農戶看作理性的經濟人,通過化肥施用獲得收益最大化。本文從經濟學角度研究,討論我國三種糧食生產中化肥的施用是否過量。在一定的技術條件下,任何生產要素的使用都呈邊際遞減現象,化肥、農藥的使用也一樣。如果化肥、農藥邊際成本超過了施用化肥獲得的糧食邊際收益,則化肥、農藥的使用達到經濟上過量,多施化肥不僅收入不會增加,反而會減少,是典型的“得不償失”現象。

從文獻上看,這一問題研究成果較少。即使有,這部分成果在模型選擇和方法上存在一些不足。如很多學者在用C-D函數估計生產彈性時,都用普通最小二乘數回歸求生產彈性,是不妥的。因為普通最小二乘數用在多元回歸時,必須是多元自變量相關性較低,即不存在共線性問題。如林源、馬驥(2013)運用普通最小二乘數回歸估計C-D函數的生產彈性,通過化肥的生產彈性計算化肥施用的經濟水平,沒有考慮到多元回歸的共線性問題。[10]本文在此基礎上,對回歸方法進行改進,使用主成分回歸模型,盡量克服多元回歸的多重共線性問題,使計算出的生產彈性符合實際。

二、模型選擇及數據來源

(一)農業生產函數

1928 年,經濟學家道格拉斯(P.H.Douglas)與數學家柯布提出了“柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)生產函數”,又簡稱為 C-D 生產函數。即:Y=AKαLβ。其中Y為總產出,K為資本投入,L為勞動力投入,α,β分別為勞動力、資本產出彈性。C-D生產函數的提出,提示了生產的產出與投入的關系,但它也存在著不足,就是假設與實際存在區別。例如,時間不同,可能得出的結果是不同的,因為沒有考慮技術變量,因而是不科學的,得出的結論不可靠。只有在技術不同的情況下,即在同一個時點下研究得出的結論才可靠。為了彌補這一缺陷,后來的不少學者作了大量的研究,力求改善C-D函數。1942年,首屆諾貝爾經濟學獎的獲得者丁伯根(J.Tingbergen)對C-D生產函數作了改進,將常數項A換成了隨時間變化的函數A(t),于是C-D生產函數可寫為Yt=A(t)KαtLβt,其中A(t)表示第t期的生產技術水平,假設A(t)=A0eθt,θ為技術進步系數,對該式兩邊取自然對數并整理可得:Yt=A0eθtKαtLβt,假如把生產要素進一步細分為多種生產要素,Y=A0eθtxb11xb12…xbnn,兩邊取對數得:

(二)邊際效益模型

(三)生產彈性估計——主成分回歸

對生產彈性估計有多種方法,不少人都用多元回歸方法。根據多元回歸的性質,當自變量之間存在多重相關時,即多重共線性時,估計出的回歸系數是不準確的,導致有的回歸系數t檢驗不顯著。克服多重共線性方法有逐步回歸、嶺回歸和主成分回歸。本研究用主成分回歸方法估計要素的生產彈性,消除解釋變量間的多重共線性。

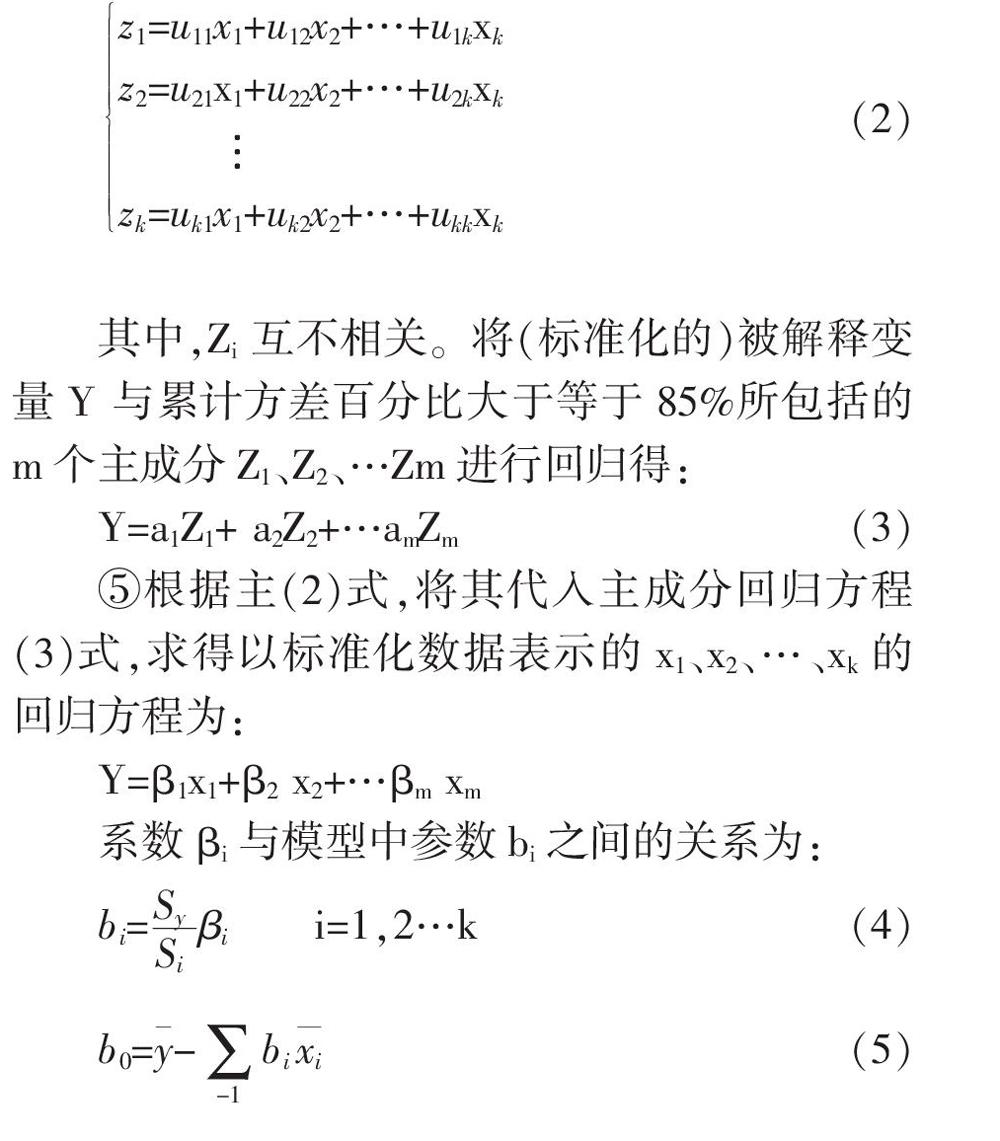

主成分回歸。主成分回歸是克服多重共線性的一種回歸模型。它是根據主成分分析原理,從數據抽提出若干主成分進行回歸,一般來說是選擇前面的幾個主成分,由于各主成分是不相關的,因而主成分與因變量之間的回歸就不存在多重共線性問題。主成分回歸后,再根據主成分變量與解釋變量之間的一一對應關系,還原原來的回歸方程。主成分回歸的具體步驟為:

①對原始樣本數據做標準化處理,計算解釋變量的相關系數矩陣R。根據相關系數矩陣對解釋變量之間相關系數作出共線性判斷(解釋變量之相相關系數大于0.9時存在共線性)。

②計算R的k個特征值λ1>λ2>…λk,以及相應的標準化特征向量u1,u2…uk。

③用k個自變量進行主成分分析,得到主成分矩陣和各個主成分的累計方差百分比。

④計算標化應變量和k個標化自變量以及k個主成分的值,如下:

(四)模型變量及數據來源

模型變量的含義為:

1.產出。產出(Y)以糧食每畝產值表示。

2.物質投入量。將物質和人工的投入根據需要分為:土地成本投入(x1)、人工成本投入(x2)、種子成本投入(x3)、化肥投入(x4)、農藥投入(x5)和其他成本投入(x6)。

本文對糧食生產要素投入和產出效率進行研究,數據采用三種主糧(小麥、水稻和玉米)的平均數據,產出和投入都是以畝為單位。數據均來自于《2004—2018年全國主要農產品成本收益匯編》。

三、實證結果

(一)三種糧食的生產彈性估計

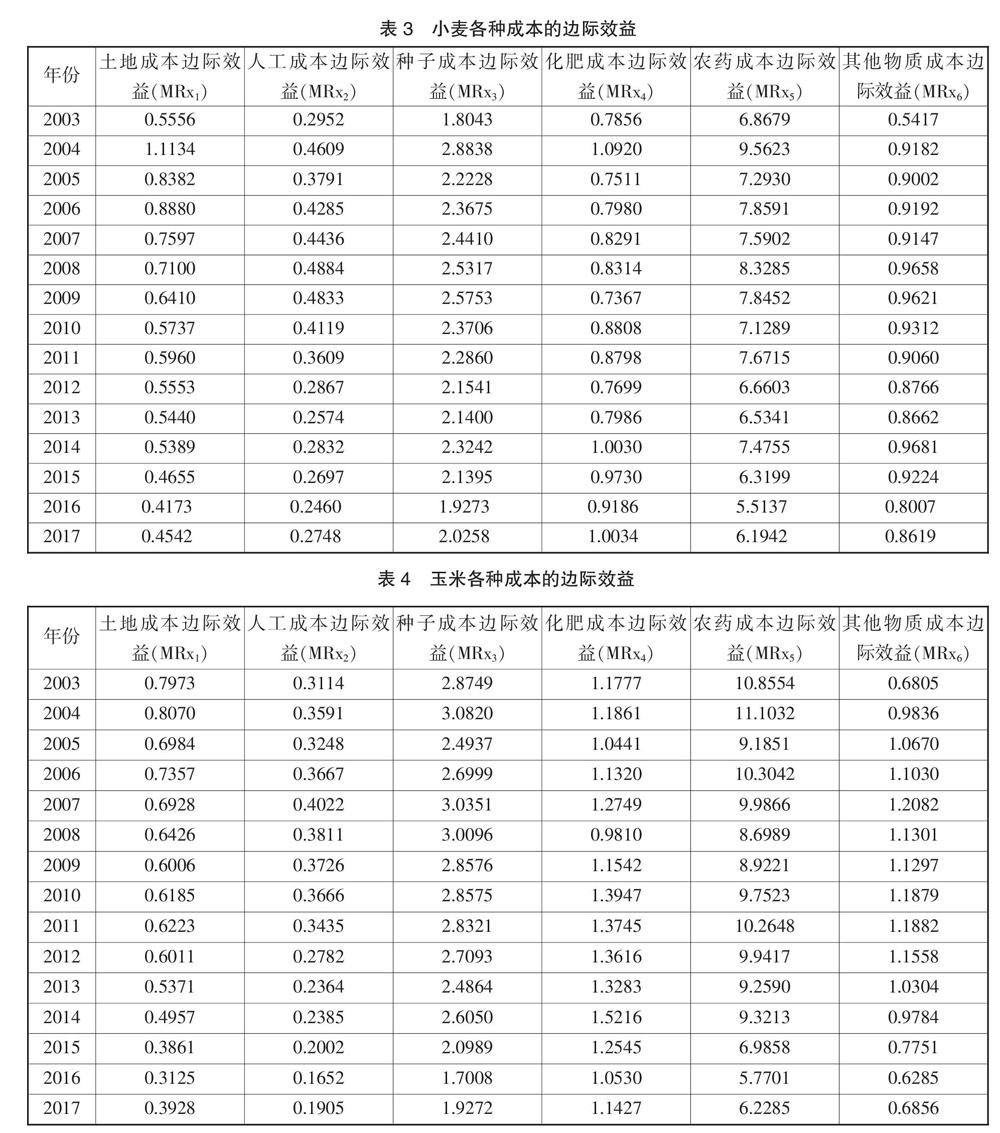

(二)三種糧食的邊際效益

四、結論及建議

(一)結論

1.從三種糧食生產中化肥投入的生產彈性看,水稻和玉米的化肥投入生產彈性較高,分別為0.1761和0.1733,即水稻化肥成本增加1%,水稻產值增加0.1761%,玉米化肥成本增加1%,玉米產值增加0.1733%。而小麥的化肥投入生產彈性為0.139,即小麥化肥成本增加1%,小麥產值增加0.139%。三種糧食的化肥生產成本彈性都為正值,即成本要素投入都會帶來產值的增加,無疑化肥、農藥的投入都會帶來糧食產值的增加。也驗證了大多數學者認為當前增加化肥和農藥使用對糧食的增產是有效的。

2.從三種糧食生產的邊際效益看,三種糧食生產的農藥成本邊際效益都比較高。如2003—2017年15年來水稻農藥的邊際收益為2~5之間,即農藥投入1元,能獲得2~5元的收益;小麥的農藥的邊際收益為6~10之間,即農藥投入1元,能獲得6~10元的收益;玉米的農藥的邊際收益為6~12之間,即農藥投入1元,能獲得6~12元的收益。可見,從經濟角度看,三種糧食生產中農藥用量不但沒有過量,反而有些不足。因此,增加農藥的投入會帶來三種糧食產值的提高。

3.三種糧食生產化肥投入邊際收益不高。小麥化肥投入邊際收益大多數年份小于1,說明化肥投入1元錢,得不到1元錢的收益,即入不敷出,是典型的不經濟的表現,說明化肥用量達到了經濟上的絕對過量。水稻和玉米的化肥成本邊際收益大于1,小于2,說明水稻和玉米的化肥用量接近了盈虧臨界點,水稻和玉米化肥投入也快達到經濟上的過量了。

4.從邊際效益看,三種主糧生產要素的邊際效益都出現遞減現象。

5.三種糧食生產的技術進步率不高,年技術進步率為0.012~0.013,說明糧食生產技術提高快達到了一個瓶頸。

(二)建議

1.糧食生產中要控制化肥的使用量。不考慮農學、生態學問題,僅從經濟學角度看,我國糧食生產中化肥施用量已經過量或達到施用量的臨界點了,因此,糧食生產中必須控制化肥的施用量。一是適當提高化肥的價格,同時又通過糧食補貼的形式將化肥價格提高的部分返還給農民。提高化肥價格讓農民覺得過多施用化肥不劃算,從而達到減少化肥施用量的目的。二是指導農戶科學施肥。通過宣傳與培訓,使農民掌握科學施肥技術和方法。施肥方式方法由表施、淺施、撒施向深施肥轉變,施肥結構向科學合理轉變,逐步提高肥料利用率。三是加大農機現代化的應用。全程機械化使得農業生產更加標準化、規范化,肥料施用也實現了精準化。在肥料施用方式、方法上,現代化的農業機械設備,使施肥變得簡便易行,追肥設備、水肥一體化可以根據農作物生長需要,有針對性地實施分次施肥,能有效地減少化肥用量。

2.合理使用低毒高效農藥。從以上結論可以看出,糧食生產中農藥施用的經濟效果較好,也說明當前糧食生產中農藥施用量沒有過量。可能原因是農藥施用需要大量人工,而農民大量外出,導致農藥使用量不足而影響糧食生產。當前糧食生產中可以不控制農藥的施用量,但必須使用低毒高效農藥,不允許有害生態環境和對農產品質量有影響的高毒性農藥,有條件的地方鼓勵生物高效農藥。

3.提高糧食技術進步。中國的糧食生產取得了很大的技術進步,但從以上結論也可以看出,當前的糧食生產技術進步遇到了一個關鍵瓶頸,因此,國家必須加大農業科技的投入,刻苦攻關,不斷提高糧食生產技術。

參考文獻:

[1]從曉男,單菁菁.化肥農藥減量與農用地土壤污染治理研究[J].江淮論壇,2019,(2):17-23.

[2]張利庠,彭輝,靳興初.不同階段化肥施用量對我國糧食產量的影響分析——基于1952—2006年30個省份的面板數據[J].農業技術經濟,2008 ,(4):85-88.

[3]楊增旭,韓洪云.化肥施用技術及影響因素——基于小麥和玉米的實證分析[J].中國農業大學學報(社會科學版),2011,(1):140-147.

[4]王祖力,肖海峰.化肥施用對糧食產量增長的作用分析[J].農業經濟問題,2008,(8):65-68.

[5]房麗萍,孟軍.化肥施用對中國糧食產量的貢獻率分析[J].中國農學通報,2013,(17):156-160.

[6]李宇軒.中國化肥的產業政策對糧食生產的影響研究[D].北京:中國農業大學,2014:3-20.

[7]馬驥.農戶糧食作物化肥施用量及其影響因素分析——以華北平原為例[J].農業技術經濟,2006,(6):36-42.

[8]張福鎖,崔振嶺,陳新平,等.高產高效養分管理技術[M].北京:中國農業大學出版社,2012:1-100.

[9]趙志堅,胡小娟,彭翠婷,姚均榮.湖南省化肥投入與糧食產出變化對環境成本的影響分析[J].生態環境學報,2012,(12):2007-2012.

[10]林源,馬驥.農戶糧食生產中化肥施用的經濟水平測算[J].農業技術經濟,2013,(1):25-31.

[11]趙衛亞.計量經濟學教程[M].上海:上海財經大學出版社,2003:108-118.

(責任編輯 吳曉妹)