清肝利膽退黃湯治療嬰兒膽汁淤積性肝病臨床研究*

安建峰,張金虎,梁蓬勃,張娟利

1.西安交通大學附屬西安市兒童醫院中西醫結合科(西安710003);2.西安醫學院(西安710021)

嬰兒膽汁淤積性肝病又名嬰兒淤膽性肝病(Infantile cholestatic hepatopathy,ICH)是嬰兒時期常見疾病,該病與感染、遺傳、代謝或發育障礙等有關,導致肝細胞和(或)毛細膽管膽汁分泌及排泄功能障礙,造成部分或完全性膽汁淤積于肝內的臨床綜合征。兼有膽汁淤積和肝病兩方面的表現[1]。淤膽性肝病屬于中醫“黃疸”、“淤黃”范疇,《傷寒雜病論》認為寒濕、濕熱、火邪和淤血為淤膽性肝病的致病因素,而濕熱痰淤、郁阻血分、肝失疏泄致膽汁外溢而泛全身等為淤膽性肝病的主要病機[2]。該病發病率近年來有逐漸上升趨勢,患兒若膽汁淤積持續不緩解,可加速肝細胞損害,隨著病程進展可發展為肝纖維化和肝硬化。我們采用清肝利膽退黃湯進行治療,通過觀察膽汁淤積的改善和肝功能恢復的情況,為進一步提高嬰兒膽汁淤積性肝病的療效提供可靠的方法。現將臨床研究報告如下。

資料和方法

1 一般資料 采用隨機數字法選取于2014年6月至2018年6月在我院治療的嬰兒膽汁淤積性肝病患兒100例,其中男56例,女44例,患兒年齡1~6個月,發病時間14~60 d,并按照雙盲對照原則分為觀察組和對照組各50例。納入標準:有不同程度的黃疸,糞便顏色變化,肝臟腫大等表現,伴有轉氨酶和膽紅素升高,且符合膽汁淤積性肝病診斷標準[3]。排除標準:合并心、腦、腎多臟器損害及血液系統損害者。嚴重營養不良及心、肺功能不全者。先天遺傳代謝病如半乳糖血證、抗胰蛋白酶血證等。先天性膽道畸形,如先天性膽道閉鎖及先天性膽總管囊腫等。兩組患兒在性別、年齡、黃疸、肝損、發病情況等方面比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法 入組的所有患兒均給予休息、飲食指導及對癥支持治療。

2.1 對照組:對照組給予口服肝泰樂50 mg,3次/d,肌酐片0.2 g,3次/d。

2.2 觀察組:觀察組給予清肝利膽退黃湯治療,處方如下:生麥芽、澤蘭、丹參、澤瀉、茯苓各10 g,茵陳蒿、金錢草、虎杖各15 g,通草3 g,黃柏、白術各6 g, 中藥免煎顆粒,4周為1個療程,所有患兒均連續治療3個療程。

3 觀察指標 分別于治療前后采集患兒清晨空腹靜脈血5 ml,3000 r/min離心10 min后取血清1 ml,30 min內用Beckman AU5800全自動生化分析儀,采用化學發光法檢測TBIL、DBIL、TBA、ALT、GGT。參照中醫癥候積分原則和相關實驗室檢查結果,給予積分評定[4-5]:①DBIL<30 μmol/L計0分,30~60 μmol/L計1分,60~90 μmol/L計2分,大于90 μmol/L計3分;②大便顏色:正常0分,淡黃色計1分,淺黃或灰白相間計2分,灰白計3分;③小便顏色:正常0分,變黃計1分,深黃計2分,色如濃茶計3分;④肝臟肋下<2 cm計0分,肋下2~3 cm計1分,肋下3~5 cm計2分,大于5 cm計3分;⑤脾臟肋下未觸及計0分,肋下觸及1 cm計1分,1~3 cm計2分,大于3 cm計3分。

4 療效判定標準 痊愈:皮膚、鞏膜黃染完全消退,肝脾大回縮,肝功能恢復正常。癥狀積分減少≥90%。顯效:皮膚、鞏膜黃染明顯消退,肝脾大明顯回縮,肝功能明顯恢復。癥狀積分減少<90%,≥70%。有效:皮膚、鞏膜黃染有所消退,肝脾大有所回縮,肝功能有所恢復。癥狀積分減少<70%,≥30%。無效:不符合以上標準者。癥狀積分減少<30%。

結 果

1 兩組治療前后肝功能生化指標變化 兩組治療后血清TBIL、DBIL、TBA、ALT、GGT指標較治療前均有下降,治療前后差異具有統計學意義(P<0.05),但觀察組與對照組治療后ALT及GGT的下降幅度無統計學差異(P>0.05),TBIL、DBIL及TBA兩組治療后下降幅度具有統計學意義(P<0.05),見表1。

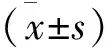

2 兩組臨床療效的比較 研究發現觀察組和對照組臨床治愈率、顯效率和總有效率比較有統計學差異(P<0.05),見表2。

表1 兩組治療前后血清TBIL、DBIL、TBA、ALT、GGT水平比較

注:與治療前比較, *P<0.05;與對照組比較,△P<0.05

表2 兩組治療前后療效比較[例(%)]

注:與對照組比較,△P<0.05

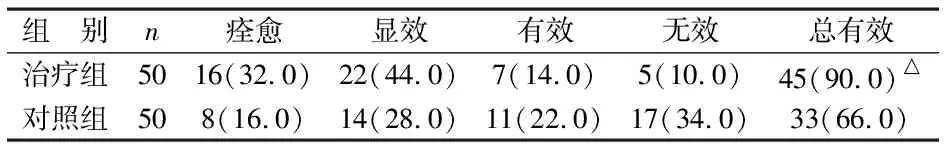

3 兩組治療前后臨床積分的比較 研究發現觀察組患兒各臨床癥狀及體征積分值變化情況和對照組相比較有明顯改善,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組治療前后DBIL、大便顏色、小便顏色、肝臟腫大、脾臟腫大積分比較(分)

注:與治療前比較, *P<0.05;與對照組比較,△P<0.05

討 論

嬰兒膽汁淤積性肝病是由于肝細胞膽汁形成受損或膽汁排泄障礙導致膽紅素、膽汁酸和膽固醇累積引起的嚴重的肝膽功能障礙性疾病[6]。主要表現為高結合膽紅素血癥、糞便顏色改變、膽汁酸增加、伴或不伴肝臟腫大、肝功能異常等。流行病學資料[7]顯示,嬰兒膽汁淤積性肝病發病率為1/2500活產嬰兒,目前已成為我國兒童肝病的首位住院原因[8]。目前治療主要原則以保肝、利膽、營養和病因治療為主[9]。該病臨床療效不佳,尤其在針對病因治療過程中有些西藥出現嚴重的不良反應,甚至有加重肝損害的病例出現。所以探索該病的中醫中藥治療方法尤為重要。

中醫認為膽汁淤積性肝病屬于黃疸范疇,病位在肝膽、脾胃。病機可歸納為濕熱相搏,氣機阻滯,血氣不暢,日久淤積,濕淤交阻,肝膽疏泄不暢所致。多年來,我們科遵循中醫辨證論治的原則,采用清肝利膽退黃湯治療膽汁淤積性肝病,獲得較好的療效。該方以茵陳蒿、金錢草為君藥。藥理研究認為茵陳蒿性平微寒味苦,清利脾胃肝膽濕熱,為治黃疸的要藥,具有清泄肝膽郁熱、祛濕退黃等功效。茵陳蒿含有6,7-二甲氧基香豆素、綠原酸、咖啡酸、對羥基苯乙酮,其全草含揮發油,具有護肝、促進膽汁分泌的作用[10]。廣金錢草[11]具有抗結石、抗炎、利膽、利尿等藥理作用。廣金錢草可能通過促進膽汁分泌,降低血清中GGT含量,減輕氧化損害而發揮保肝利膽的藥理作用[12]。以虎杖、澤蘭、黃柏、茯苓共為臣藥。研究發現虎杖具有降瀉肝膽濕熱,利膽退黃的功效,現代藥理研究指出[13],虎杖具有改善損傷肝組織的微循環,抑制白細胞、血小板與肝臟內皮細胞的粘附,達到促進肝細胞再生、修復損傷的能力。張超[14]梔子柏皮湯提取液能顯著降低實驗大鼠的肝功能指標,具有保肝退黃降酶的作用。茯苓多糖可通過免疫調節發揮退黃作用[15]。以丹參、澤瀉、白術、生麥芽、通草共為佐使,其中丹參能夠活血涼血,具有清瘀熱的作用,能夠減少肝細胞發生變性和壞死,保護肝臟。澤瀉中含有澤瀉醇B23-乙酸酯具有抗肝炎、抗菌及肝保護等作用[16]。白術有健脾益氣、燥濕利尿之功,生麥芽具有健脾行氣,疏肝解郁作用,配以通草清熱利濕之功效,可以加速膽汁排泄。該方清肝利膽功效明顯,保肝退黃效果顯著,為臨床治療膽汁淤積性肝病提供中藥治療路徑。