加味桂枝芍藥知母湯治療寒熱錯雜型類風濕關節炎臨床研究*

劉志隊,史麗璞,張鐵峰

1.鄭州人民醫院風濕免疫科 (鄭州 450003);2.山東中醫藥大學第二附屬醫院消化內科 (濟南 250001)

類風濕性關節炎(Rheumatoid Arthritis,RA)泛指累及全身大小關節的對稱性、侵蝕性滑膜炎,屬于自身免疫系統疾病,可造成關節疼痛與畸形,因此需要及時治療[1-2]。藥物治療是針對RA最有效的治療方案,包括非甾體類抗炎藥、慢性抗風濕藥與腎上腺皮質激素等,可有效減輕關節癥狀,但無法完全抑制RA的疾病進程,因此有學者將研究方向轉向中醫,尋求更為穩定與高效的治療方案[3-4]。本研究為探討加味桂枝芍藥知母湯治療寒熱錯雜型類風濕關節炎的臨床療效,將我院入選的80例患者作為研究對象隨機分組并進行進行臨床前瞻性對比觀察,現報道如下。

資料和方法

1 一般資料 以臨床病例為基礎,將2016年1月至2017年6月入院的80例寒熱錯雜型類風濕關節炎患者作為研究對象隨機分為兩組,每組40例。本研究經同我院醫學倫理部門審批認可,且在患者家屬簽署知情同意書后進行。其中納入標準[5-6]:①滿足《中藥新藥臨床研究指導原則》關于寒熱錯雜型類風濕關節炎診斷標準患者;②近三月無改善癥狀藥物服用史治療患者;③年齡區間為18~65歲。同時排除:①過敏體質或糖皮質激素長期服用史患者;②合并其他軀體疾病患者;③基礎資料不全、存在遠期失訪風險或藥物禁忌癥患者等。其中,聯合組患者男11例,女29例,年齡24~63歲,平均年齡為(47.0±7.2)歲,病程3~14年,平均病程(8.4±2.2)年,X線分級1級9例,2級28例,3級3例;對照組患者男10例,女30例,年齡27~64歲,平均年齡為(47.4±7.0)歲,病程4~13年,平均病程(8.7±2.5)年,X線分級1級8例,2級30例,3級2例。本研究所涉及的兩組患者性別、年齡、病程與X線分級等一般情況的差異無統計學意義,具有可比性(P>0.05)。

2 治療方法

2.1 對照組:患者參考臨床治療標準給予常規治療,即甲氨蝶呤片(國藥準字H31020644,口服,10 mg 1次/d)+白芍總苷膠囊(國藥準字H20055058,口服,600mg 3次/d)+醋氯芬酸片(國藥準字H20020231,口服,100mg 3次/d)聯合治療。

2.2 聯合組:患者則加用加味桂枝芍藥知母湯,其藥方主要為:附子30 g,桂枝20 g、芍藥、黃柏、防風、白術、炙麻黃與生姜各15 g,甘草6 g,水煎取汁300 ml早中飯三次分服,每日一劑,療程均為8周。

3 檢測方法 實驗室指標包括血沉(ESR)、C反應蛋白(CRP)與類風濕因子(RF),并記錄治療前后關節壓痛個數、關節腫脹個數、晨僵時間與握力。中醫癥狀參考《中藥新藥臨床研究指導原則》,包括關節壓痛、關節腫脹、屈伸不利與晨僵四個主癥(0~6分),皮膚發紅、陰雨天加重與畏惡風寒三個次癥(0~3分),并包含7個方面,并計算總分與減分率。總體治療效果參考《中藥新藥臨床研究指導原則》中評價的中醫癥狀總分減分率進行分級,其中減分率≥95%為顯效,30%~94%之間為有效,<30%為無效,其中總有效率=(顯效+有效)/總人數×100%。生活質量參考斯坦福大學關節病健康評價量表(HAQ),末期隨訪為治療后6個月,分數越高代表生活質量越差。

結 果

1 兩組患者治療前后關節壓痛、腫脹、晨僵、握力與檢驗指標比較 聯合組患者治療后關節壓痛個數、關節腫脹個數、晨僵時間、ESR、CRP與RF水平組間比較均顯著性低于對照組,握力水平顯著性高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后關節壓痛、腫脹、晨僵、握力與檢驗指標比較

注:組內比較,*P<0.05;組間比較,#P<0.05

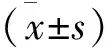

2 兩組患者治療前后中醫證候主癥、次癥與總體評分比較 聯合組患者治療后關節壓痛、關節腫脹、屈伸不利與晨僵、皮膚發紅、陰雨天加重等主癥或次癥評分與中醫證候總分組間比較顯著性低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

3 兩組患者總體治療效果比較 根據總有效率=(顯效+有限)/總人數×100%,聯合組患者總有效人數為37例,總有效率為92.5%;而對照組總有效28例,總有效率為70%,因此聯合組患者總有效率明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 兩組患者治療前后中醫證候主癥、次癥與總體評分(分)

注:組內比較,*P<0.05;組間比較,#P<0.05

表3 兩組患者總體治療效果[例(%)]

注: 組間比較,#P<0.05

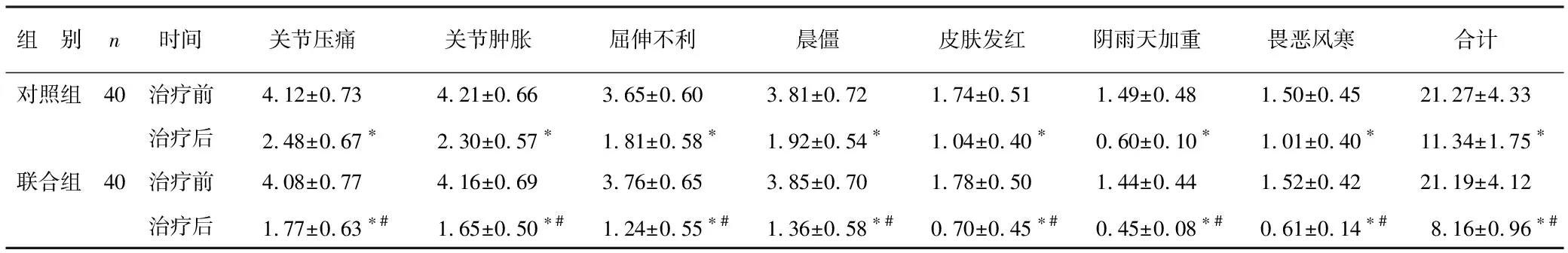

4 兩組患者遠期生活質量比較 聯合組患者末期隨訪穿衣梳洗、起立、行走、夠物握物、活動與HAQ總分組間比較顯著性低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者遠期生活質量(分)

注:組內比較,*P<0.05;組間比較,#P<0.05

討 論

類風濕關節炎屬于臨床常見風濕疾病,其病理機制主要為滑膜炎癥,是主要以對稱性小關節疼痛、腫脹為主要癥狀的免疫性疾病,與季節、氣候與人群類型直接相關。據最新流行病學資料顯示,RA在我國發病范圍十分廣泛,好發于中老年人群,其患病率約為0.4%,發病率約高達40/10萬,女性顯著高于男性,南方發病率高于北方,與潮濕氣候成直線相關,是目前臨床上常見的自身免疫系統疾病,可造成患者關節疼痛與畸形,對關節功能影響極大,嚴重危害患者生活質量,因此需要及時治療[7- 8]。

藥物治療是針對該病最有效的治療方案,可有效緩解疼痛,控制疾病發展,并阻止可能發生的不可逆骨損傷,保留關節功能,包括非甾體類抗炎藥、慢性抗風濕藥與腎上腺皮質激素等[9-10]。中西醫結合治療在RA治療領域中應用愈加廣泛,其中白芍總苷膠囊等藥物的出現可大幅地提升西醫藥物治療的有效率,但已無法滿足人們逐漸提升的醫療需求[11-12]。

RA在我國中醫理論中隸屬“痹癥”范疇,因久處濕地、稟賦虧虛、臟腑虛損、外邪久滯于關節所致,其中寒熱錯雜型主張陰陽失調、復感外邪,并失治誤治、延誤病情,產生邪氣閉阻氣血經絡,使痰、瘀留置,形成“風寒濕三氣雜至,合而為弊”,因此溫經散寒、清熱除濕、活血化瘀是針對該病的主要機理[13-15]。加味桂枝芍藥知母湯是結合以上機理而制備的對癥藥物,主治“諸肢節疼痛,身體魁贏,腳腫如脫,頭眩短氣,溫溫欲吐”之“中風歷節病”,其中桂枝配芍藥可調和營衛,附子可回陽固血,麻黃可散寒祛濕,知母滋陰解毒,白術健脾燥濕,生姜可止痛散邪,防風可祛邪散瘀,黃柏可清熱散寒,綜合一起寒熱辛苦并用,呈祛風除濕、清理安內、活血散寒之功效[16-18]。

為探討加味桂枝芍藥知母湯治療寒熱錯雜型類風濕關節炎的臨床療效,將我院入選的80例患者進行對比觀察。數據顯示,聯合組患者治療后關節壓痛個數、關節腫脹個數、晨僵時間、ESR、CRP與RF水平組間比較均顯著性低于對照組,握力水平顯著性高于對照組,充分說明在傳統藥物治療基礎上,桂枝芍藥知母湯的溫經散寒、清熱除濕、活血化瘀可有效改善臨床癥狀,緩解疼痛,從機理方面積極提升患者關節功能,降低風濕指標水平,從分子層面治療疾病;治療后關節壓痛、關節腫脹、屈伸不利與晨僵、皮膚發紅、陰雨天加重與畏惡風寒等主癥或次癥評分與中醫證候總分組間比較顯著性低于對照組,充分說明,桂枝芍藥知母湯可改善癥狀,緩解患者痛苦,與傳統治療起到協同作用;末期隨訪穿衣梳洗、起立、行走、夠物握物、活動與HAQ總分組間比較顯著性低于對照組,充分說明中藥輔助的遠期效應,可大幅度提升患者的預后效果;總有效率明顯高于對照組,進一步說明中藥干預的輔助性、科學性與協同性[19-21]。加味桂枝芍藥知母湯可有效緩解關節腫脹與疼痛,降低晨僵時間,改善疾病活動與臨床癥狀,提升關節功能,提升遠期預后,與傳統治療方案起到積極的輔助與協同作用,值得臨床上運用。綜上所述,加味桂枝芍藥知母湯治療寒熱錯雜型類風濕關節炎的臨床療效顯著,具有借鑒意義。