花胡碩蘇木沙地景觀變化驅動力分析及景觀格局變化預測

摘 要:本文以花胡碩蘇木為研究對象,對其2009-2016年林地保護、森林資源清查和遙感影像數據進行整理解析,得到相應的景觀類型分布圖,在此基礎上分析造成研究區域內景觀變化的原因,并利用Markov模型對花胡碩蘇木進行了景觀動態模擬,為該地區的景觀規劃提供依據。

關鍵詞:科爾沁沙地;景觀格局;景觀動態模擬

一、研究區域概況

花胡碩蘇木是科爾沁左翼中旗中西端,地理坐標為東經121°08′~123°32′,北緯43°32′~44°32′,東臨大興安嶺邊緣,西靠遼河,是內蒙古高原與松遼平原的過渡地帶。花胡碩蘇木屬溫帶大陸性季風氣候、四季分明。花胡碩蘇木原景觀為半干旱地帶的溫帶疏林草原,由于幾十年來不當的土地利用致使土地沙化,形成了沙地。對其進行景觀格局分析可以更好的解析沙地景觀現狀和沙地生態過程間的相互作用。

二、研究方法

1.數據來源與處理方法

以研究區域2009年、2016年林地數據庫以及兩個年度的8-10月份覆蓋研究區域的經過正射投影、多波段融合增強處理的高分辨率(不低于5米)遙感影像為主要數據,通過投影變換將數據統一為2000坐標系,以第二次全國土地調查成果資料、森林資源規劃設計調查(二類調查)成果及小班數據、固定樣地數據、2013年國家級公益林落界(落實邊界)成果圖等屬性因子內容齊全的矢量圖層為輔助材料。

在ArcGIS10.2技術的支持下,對圖像進行矢量化處理,并在屬性庫中添加輸入小班號和與外部二類調查數據相連接的通用字段,通過通用字段,實現林相圖的屬性庫和外部空間數據庫的連接,在此基礎上進一步完善其屬性信息,從而實現主要土地的自然生態和利用屬性劃分[1]。

2.馬爾科夫模型

馬爾柯夫模型(Markov Model)是在某一系統中利用現在狀況及其各項指標的發展趨勢來預測該系統未來狀況的一種概率預測分析方法與技術[2]。在一定條件下,景觀動態變化符合馬爾科夫過程:在一定區域內,不同景觀類型有相互轉化的可能;各類型之間的轉化過程有一些難以用函數關系準確描述的事件[4]。

三、景觀格局數據與驅動力分析

1.研究區域景觀格局圖

參照兩期遙感影像,利用計算機解譯或和人工目視判讀區劃出林地發生變化的圖斑,再將整理好的研究區域林業經營矢量圖和國土數據疊加,確定研究區域的2009年度、2016年度景觀格局分布對比圖,見圖1。

研究區域在2009年到2016年的7年時間里,為了應對沙化所采取的如退耕還林(還草)、三北防護林營造等生態工程對于沙化起到了一定的遏制作用,使得沙化速度明顯減慢,綠化總面積大于沙化總面積。

2.景觀空間格局變化及軌跡特征

景觀格局變化:某種景觀要素在整個景觀中所占的面積比重、斑塊數量多少和分布范圍廣闊程度決定了該景觀要素在景觀中可能起較大的作用大小,面積大、斑塊多、分布廣的景觀要素對景觀整體的結構、功能和變化特征有更大的控制作用[5]。胡花碩蘇木2009年和2016年各景觀類型面積及斑塊變化見表1。

從表1可知,景觀總面積減少了79.1hm2,斑塊個數卻增加了2450個,這反映出了2016年區域景觀破碎化程度相較2009年增加很多,空間異質性增大,景觀格局的穩定性有所降低。在7年的時間里,荒山荒地面積大幅度減少。該區域景觀格局仍然呈現出耕地景觀為主導,喬木林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、荒山沙地、牧草地、采伐跡地等景觀格局呈補丁狀散布之中的景觀格局現狀。

景觀轉移的軌跡及特征:表2表明荒山沙地和疏林地為主要的面積輸出景觀,而且其他景觀皆為面積轉入,荒山沙地、耕地向其中轉移最多為別為2358.41hm2、1736.46hm2; 295.54hm2的疏林地由于合理的經營管理變為喬木林,但也有483.34hm2的天然疏林地由于林地退化不得不規劃成完全受人類活動控制的耕地;牧草地對研究區域的自然因素的適應性最好,4378.03hm2的還草工程牧草地景觀全部成活并且漲勢良好。

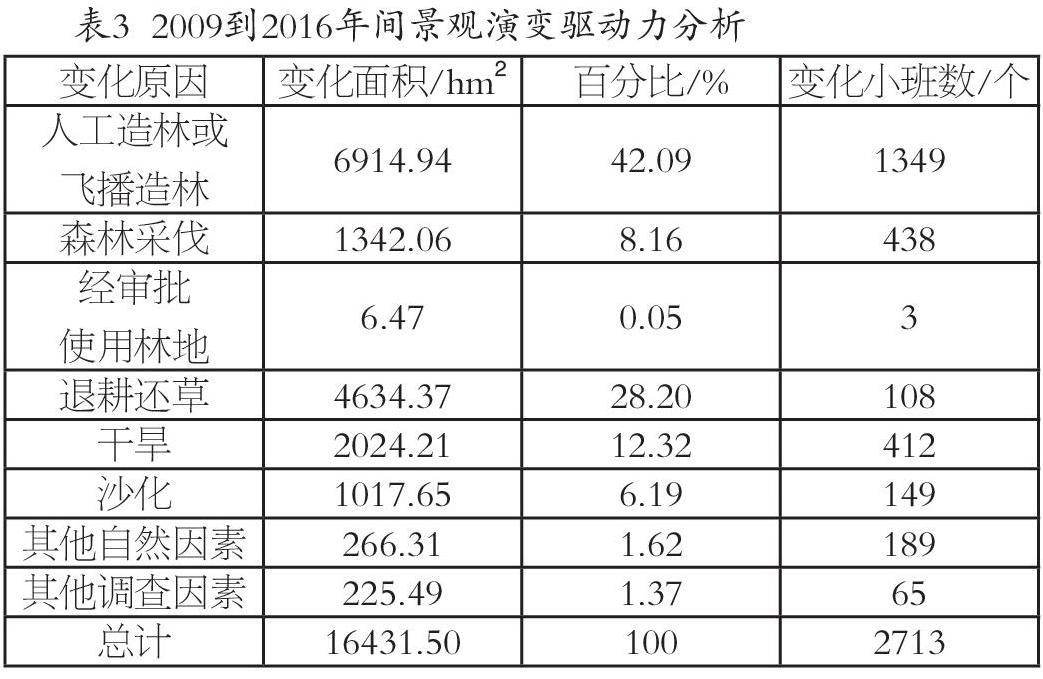

3.景觀變化驅動力分析

研究區域土質松散且呈沙性,在天然植被的調節下,保持沙地生態系統相對平衡狀態,自然環境不會產生劇烈的退化,然而人為干擾過度,沙性土壤潛在的自然因素便會激化與活化,產生沙地[5],通過分析林政記錄材料、實地踏查驗證,總結出了以下8種主要的引起景觀類型變化的原因,結果見表3

2009-2016年期間景觀變化面積總計16431.50hm2,景觀斑塊變化個數總計2713個。在研究區域的各種災害類型之中由于干旱和沙化引發的景觀類型變化占主導,分別為2024.21hm2和1017.65hm2占變化面積總量的12.32%和6.19%,與這兩種相比包括蟲災、白災、鼠災、火災在內的其他自然因素所引起的景觀類型變化總計只有266.31hm2占1.62%。

四、景觀格局預測

通過對2009年-2016年各個時段景觀變化面積數據的疊加分析,研究區域景觀類型轉移概率表(見表4)。

已知2009年轉化到2016年的轉移矩陣A和2016年的狀態向量B,假設在2016-2023年這段時間內,各土地利用類型的轉移概率保持不變,那么就可以通過A×B,算出2023年的各種土地利用類型的面積向量以及2016-2023年研究區域的土地利用轉移矩陣,利用轉移概率矩陣,使用馬爾科夫模型可以預測未來相同時間間隔內的土地利用變化,并與得到的2023年景觀類型面積用初始狀態矩陣,與第7年的轉移概率相乘,得到第7年末的狀態矩陣。在該研究中可以算出第7年末各景觀的預測面積(見表5)。

由表5可知,未來7年胡花碩地區主要土地類型的變化趨勢,荒山沙地面積將進一步減少,這是沙地生態結構進一步優化的趨勢,將有利于當地生態環境的改善,面積增加最快的是牧草地,由4378.03hm2增加7241.60hm2,這不但有利于區域沙地生態系統優化,還有利于景觀空間結構與功能的優化;值得注意的是疏林地的面積繼續降低,作為研究區域原有自然景觀類型,天然榆樹林是疏林地的主要成分,預測結果表明其面積將進一步下降,這將導致生物多樣性降低、珍稀動植物資源喪失以及抗干擾(包括人為和自然干擾)能力的降低。倘若保持現有的轉移方式不加以干預,研究區域未來景觀結構并不令人滿意,維持現有內、外條件的前提下,雖然研究區域植被覆蓋率整體是上升趨勢,但以樹種單一的人工林、結構簡單的牧草地為主體的景觀結構令人擔憂,如不加以干預,該區域景觀格局將向一個非常危險的方向發展,這種景觀格局發展趨勢不利于區域生態系統的穩定。

五、總結

對研究區域景觀變化進行驅動力分析發現2009-2016年期間景觀面積變化16431.50hm2,景觀斑塊變化2713個,其中自然原因造成的景觀變化為3308.17hm2,占20.13%,人為原因造成的景觀變化為13123.33hm2,占79.87%。通過預測得出2023年沙地景觀格局,如果保持現有的轉移方式,未來景觀結構并不令人滿意,現有的景觀格局發展趨勢不利于沙地生態系統的恢復,如果按此轉移概率繼續模擬,景觀格局將不能滿足科學發展的總方針和生態恢復的目標。

參考文獻:

[1]王韶澤、姜樂平.地物波譜特性及實例[J].內江科技,2017(1):136-136

[2]李書娟、曾輝等.景觀空間動態模型研究現狀和應重點解決的問題[J].應用生態學報,2004.15(4):701-706

[3]楊學軍、姜志林.狀態空間模型在區域森林景觀生態經濟研究中的應用[J].系統工程理論與實踐,2001(12):111-116

[4]李德成、徐彬彬、石曉日.利用馬氏過程模擬和預測土壤侵蝕的動態演變——以安徽省岳西縣為例[J].環境遙感,1995.10(2):89-96

[5]王濤、趙哈林、肖洪浪.中國沙漠化研究的進展[J].中國沙漠,1999.19(4):299-311

作者簡介:

王梁泓(1994—),畢業于東北林業大學林學系,碩士研究生學歷。研究領域:林業信息工程。