早期腸內外營養應用于神經外科重癥患者的臨床分析

李植霖

【摘要】目的:分析早期腸內外營養應用于神經外科重癥患者的臨床價值。方法:從我院2015年6月至2019年6月收治的神經外科重癥患者中隨機抽選420例作為本次研究的參考對象。根據住院的先后順序分為研究組和對照組,各2.10例。給予研究組患者早期腸內營養供給治療,給予對照組患者腸外營養供給治療,觀察兩組患者治療前后的營養指標、GCS評分、ICU入住時間及并發癥發生情況。結果:治療后,研究組的血清白蛋白、血清總蛋白、氮平衡等各項營養指標顯著高于對照組,P<005;研究組的GCS評分明顯高于對照組,P<005;研究組患者ICU入住時間明顯短于對照組,P<005;研究組并發癥發生風險明顯低于對照組,P<005。結論:對神經外科重癥患者進行早期腸內營養供給治療,有助于改善患者的營養指標,降低并發癥發生風險,促進預后,值得在臨床上大力推廣。

【關鍵詞】早期;腸內營養;腸外營養;神經外科;重癥

【中圖分類號】R5

【文獻標識碼】A

【文章編號】2095-6851(2019)10-1.11-01

神經損傷后,人體各項機能往往處于高分解、高代謝狀態,由于能量及營養消耗過大,很容易誘發負氮平衡、應激性高血糖等不良反應,需要及時調整患者飲食,增強營養供給[1]。但是,對于被收治在神經外科內的重癥患者而言,意識障礙、吞咽障礙等因素的影響使他們無法進行正常的自主進食,為避免病情持續惡化,減少全身炎癥反應的發生幾率,需要給予患者必要的營養支持治療[2-3]。本次研究從我院收治的患者當中隨機選取了420例神經外科重癥患者,深入分析了早期腸內外營養應用于神經外科重癥患者的臨床價值,并將結果總結如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年6月至2019年6月收治的420例神經外科重癥患者為研究對象,按照患者的入院時間,平均分為對照組和研究組。研究組有2.10例患者,男性1.30例,女性80例,年齡下限為40歲,上限為67歲,平均(5437±627)歲,顱內出血60例,腦損傷68例,腦干損傷82例;對照組有2.10例患者,男性1.35例,女性75例,年齡下限為41歲,上限為66歲,平均(541.2±635)歲,顱內出血72例,腦損傷59例,腦干損傷79例。從性別、年齡、病理類型等內容進行資料對比,兩組患者不存在統計差異,P>005。

1.2 方法

給予對照組患者腸外營養供給治療。根據患者的身體狀況合理配置營養液,并通過靜脈通道進行輸注。輸注時,醫護人員需密切觀察患者的耐受情況,及時調控輸注速度。

給予研究組患者早期腸內營養供給治療。有效固定胃管后,給予患者內營養供給。遵循“由少到多、從稀到稠”的原則,建議選擇短肽營養粉、魚湯、米湯、蔬菜汁等流質食物[4]。待患者情況逐漸好轉時,將胃管和管飼袋相互連接,通過持續滴入勻漿的方式進行腸內營養供給。在治療過程中,醫護人員還需仔細觀察患者情況,如若發生腹脹、腹瀉、消化道出血等并發癥時,需要中斷或減慢供給速度,同時要進行對癥處理[5]。

1.3 觀察指標

分別統計血清白蛋白、血清總蛋白、氮平衡、ICU入住時間,以及并發癥的發生例數。根據格拉斯哥昏迷評分法評估患者的昏迷程度,得分越高,表明患者的意識狀態越理想。

14 統計學方法

針對此次研究收集到的相關數據,均采用SPSS 220 統計軟件予以處理。營養指標、GCS評分、ICU入住時間等計量資料均使用x±s表示,t檢驗;并發癥發生情況使用%表示,X2檢驗。當檢驗結果P<005,說明研究結果有意義。

2 結果

2.1 比較兩組患者治療前后的營養指標

治療前,兩組患者的營養指標不具有統計差異,P>005;治療后,研究組患者的血清白蛋白為(3754±287)g/L,血清總蛋白為(6856±320)g/L,氮平衡為(32.1±146)g/d;對照組患者的血清白蛋白為(3605±2.43)g/L,血清總蛋白為(6472±352)g/L,氮平衡為(2.43±163)g/d,研究組的各項營養指標顯著高于對照組,P<005。詳情見表1。

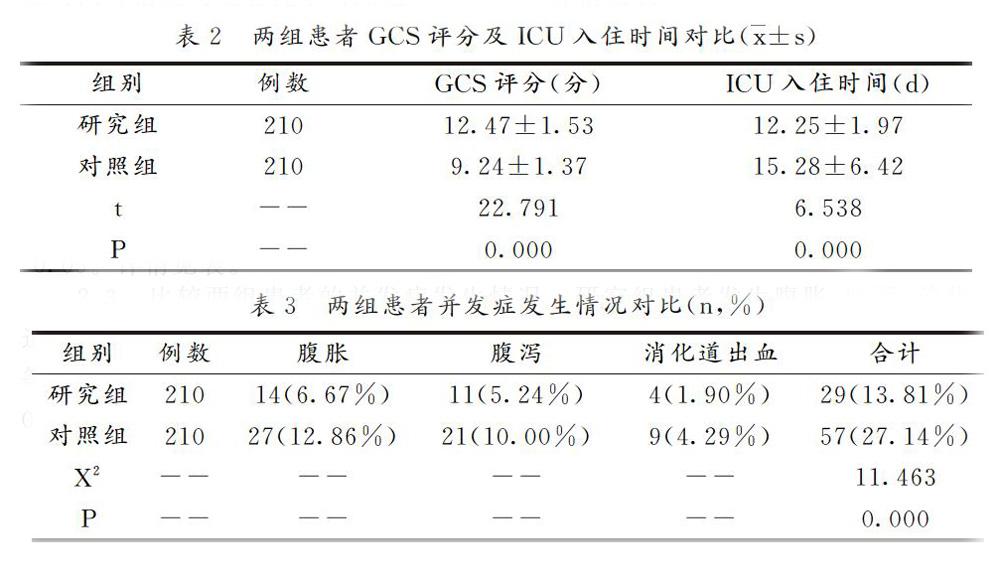

2.2比較兩組患者的GCS評分及ICU入住時間

研究組患者的GCS評分為(1.2.47±153)分,ICU入住時間為(92.4±1.37)d;對照組患者的GCS評分為(1.225±197)分,ICU入住時間為(1528±642)d。研究組GCS評分、ICU入住時間等情況均顯著優于對照組,P<005。詳情見表2。

2.3 比較兩組患者的并發癥發生情況

研究組患者發生腹脹、腹瀉、消化道出血等并發癥的發生幾率為1.381%,對照組患者發生腹脹、腹瀉、消化道出血等并發癥的發生幾率為2714%。研究組并發癥發生情況明顯少于對照組,P<005。詳情見表。

3 討論

研究表明,給予神經外科重癥患者充足、及時的營養支持,能有效增強患者抵抗力,改善機體代謝情況,維持體內蛋白質及負氮平衡,降低感染、并發癥等不良情況的發生率[6]。目前,臨床為患者提供營養支持治療的方式主要有兩種,即腸內營養和腸外營養。

治療后,研究組的血清白蛋白、血清總蛋白、氮平衡等各項營養指標顯著高于對照組,P<005;研究組的GCS評分明顯高于對照組,P<005;研究組患者ICU入住時間明顯短于對照組,P<005;研究組并發癥發生風險明顯低于對照組,P<005。研究說明,早期腸內營養應用于神經外科重癥患者的臨床價值高于腸外營養。在臨床治療過程中,雖然腸內營養和腸外營養治療方式都能夠向患者機體提供必要能量,避免因營養不足而造成低血壓、負氮失衡、創傷修復過慢等不良事件,但是,由于神經外科重癥患者比較缺乏外部的營養供給,如果直接對其進行腸外營養治療,會降低胃腸黏膜細胞絨毛,減少腸腔內免疫物質的分泌,進而造成胃腸黏膜萎縮,引發消化道出血、腹部不適等臨床反應[7]。如果給予患者早期腸內營養治療,不僅能保證胃腸黏膜的完整性和內臟血流的穩定性,還能恢復胃腸道的消化、吸收,以及排泄功能,保證充分的營養供給,提升康復速度。

綜上所述,對神經外科重癥患者進行早期腸內營養供給治療,有助于改善患者的營養指標,降低并發癥發生風險,促進預后,值得在臨床上大力推廣。

參考文獻:

[1] 陳鑫容,楊昆,李卡.我國早期腸內營養臨床研究的文獻計量學分析[J].腸外與腸內營養,2018,25(06):332-336+341

[2] 于劉芳.不同途徑腸內營養應用于危重癥患者的效果及對呼吸機相關性肺炎的影響[J].內蒙古醫學雜志,2018,50(10):1.22.4-1.225

[3] 李強,方路,張小斌,等.肝切除術后早期應用腸內營養的系統評價[J].中國老年學雜志,2018,38(18):4416-4422

[4] 張風芝,李慶方.膿毒血癥患者應用丙氨酰谷氨酰胺雙肽強化早期腸內營養治療的臨床研究[J].中國藥房,2017,28(14):1975-1978

[5] 許磊,王婷,陳亭,等.重癥患者腸內營養喂養不耐受臨床常用措施效果分析[J].第三軍醫大學學報,2017,39(1.1):1.171-1.176

[6] 曹嵐,葉向紅,李君,等.床旁超聲監測胃殘余量在神經外科重癥患者腸內營養中的應用[J].中華醫學雜志,2017,97(9):675-678

[7] 李亞輕,任珊,王彥霞,等.重癥患者強化腸內營養支持的臨床研究[J].中國急救醫學,2018,38(2):145-148