安徽省農村產業融合發展評價與區域差異研究

王瑜

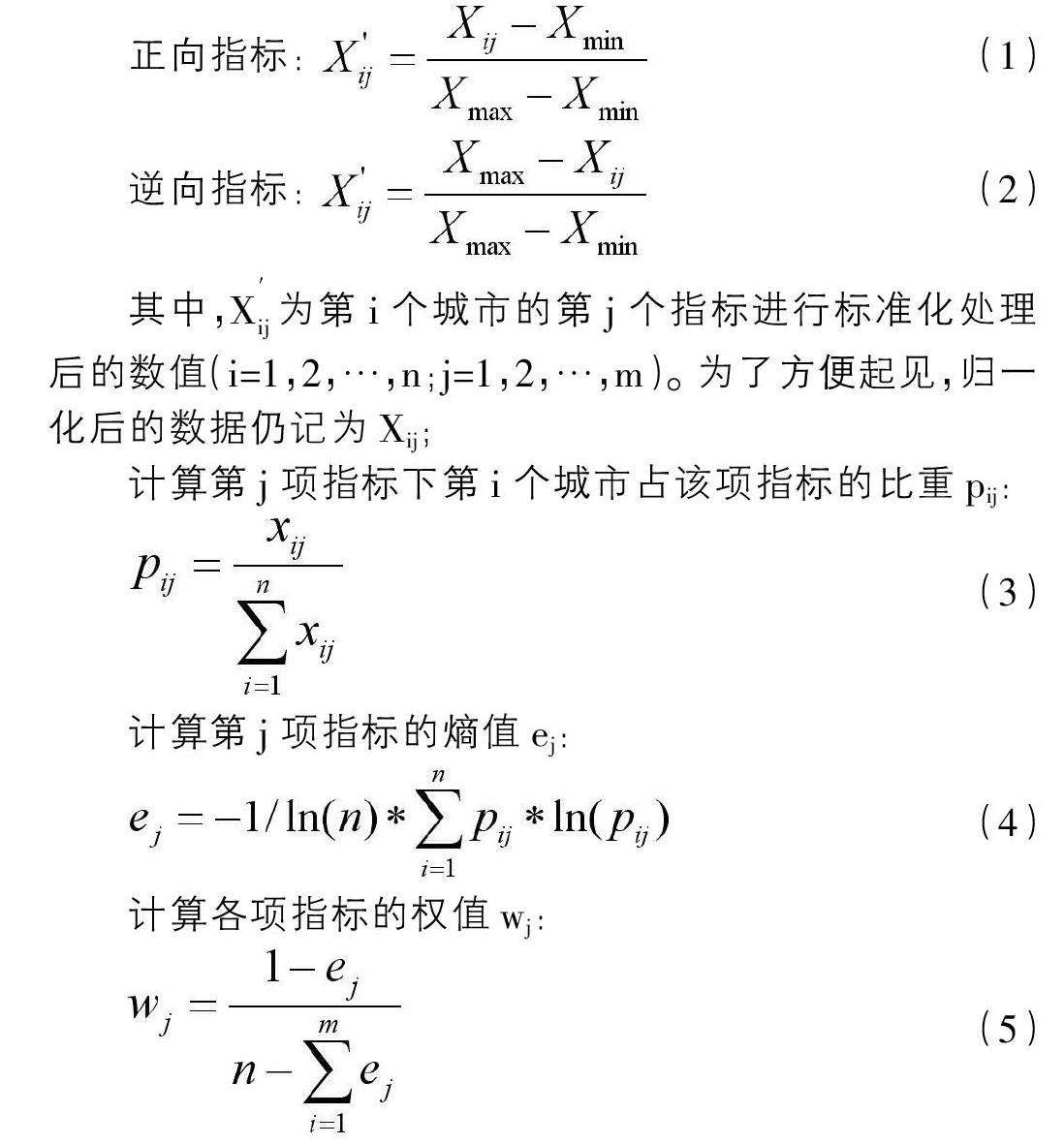

摘要:采用安徽省2016年16個地級市農村產業融合發展的數據,根據農村產業融合評價指標體系的相關指標,運用熵值法對安徽省16個地級市的農村產業融合發展水平進行測度。研究發現:安徽省地區間農村產業融合水平存在差異,農村產業融合發展帶來的增收效應不夠明顯。基于此指出安徽省應該因地制宜,在注重農業關聯產業發展的同時,培育新型農業經營主體,建立更為緊密的利益聯結機制,促進農民增收,實現地區間平衡發展。

Abstract: Using the data of rural industrial convergence and development of 16 prefecture-level cities in Anhui Province in 2016, according to the relevant indicators of the evaluation index system of rural industrial integration, Entropy Method is used to measure the development level of rural industrial integration in 16 prefecture-level cities of Anhui Province. The study found that: there are differences in the level of rural industrial integration in Anhui Province, and the income-increasing effect of rural industrial integration development is not obvious. Based on this, Anhui Province should take measures according to local conditions. While emphasizing the development of agricultural related industries, we should cultivate new types of agricultural operators, establish a more close profit mechanism, increase farmers' income and achieve balanced development among regions.

關鍵詞: 農村產業融合;產業融合測度;熵值法

Key words: rural industrial integration;measurement of industrial integration;entropy method

中圖分類號:F320 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1006-4311(2019)15-0027-04

0 ?引言

近年來,我國經濟的發展呈現出良好的態勢,城鎮化和工業化發展迅速,農村基礎設施不斷完善,農村各產業之間也出現了融合的趨勢。但我國長期存在的城鄉二元結構并不利于現階段的城鄉一體化發展。安徽省作為農業發展大省,研究其農村產業融合發展具有現實意義。當前,安徽省農村經濟發展依然存在著很多問題,農業產業鏈延伸不足,農業生產經營分散,農產品的附加值較低,農業生產成本逐漸提高,資源環境約束趨緊,農民增收仍然十分困難。2015年中央一號文件首次提出“推進農村一二三產業融合發展”的政策導向[1],指出要通過推進農村三產融合發展,促進農業增效、農民增收和農村繁榮,為國民經濟持續健康發展和全面建成小康社會提供重要支撐[2]。十九大報告提出“鄉村振興戰略”,為農村產業融合的發展提供了政策導向。

西方大多數國家地廣人稀,具有農業規模化生產的條件,不存在城鄉二元結構的問題,其關于農村一二三產業融合的相關研究也較少。日本學者今村奈良辰(1996)提出日本農業發展的“第六產業”的概念,指明了農業產業融合的基本內涵,即通過農業三次產業的相互延伸與融合,形成集生產、加工、銷售、服務一體化的完整產業鏈條,為農村產業融合的發展奠定了理論基礎[17]。

近年來國內對于產業融合的研究主要集中在兩個方面:一是關于產業融合的宏觀層面的討論,首先是關于農村產業融合的定義,何立勝(2005)對于農村產業融合進行了界定,農業與其他產業間由于存在著聯系而產生的外部融合,以及同一農業產業內部不同行業之間的融合[18]。馬曉河(2015)將我國農村產業融合定義為以農業為基礎產業,通過三次產業間的交叉組合、技術滲透、體制創新等方式,將生產要素進行跨界優化配置,增強農村產業之間的聯系,促進協同發展,最終實現農業現代化以及農民增收[2];在對產業融合發展路徑的研究中,姜長云(2015)以日本“六次產業”的發展為經驗,指出我國農村產業融合要以農業為支撐,完善農產品價值鏈,合理布局,切實維護農民利益[6];宗錦耀(2015)認為要以農產品加工業為引領,延伸農產品產業鏈,在此基礎上融合新業態、新模式發展第三產業,實現產業融合[7];黃祖輝(2015)[8],王樂君(2017)[5]都指出建立以農民合作組織為核心的多元化農業服務體系,打造優勢主導產業,培育多元化經營主體,讓農民成為產業鏈條中的重要組成部分,構建農戶參與并分享產業融合收益的利益聯結機制;對于農村產業融合的模式,蘆千文(2016)在對宜昌市調查的基礎上,根據具體案例總結出農村產業融合發展的幾種代表性模式,包括農業產業鏈延伸模式、以特色產業為中心的三次產業集聚發展模式、農業多功能性拓展模式、種養復合的農村循環經濟模式[10];梁立華(2016)認為農村產業融合模式包括農村地區產業之間的交叉性融合模式和農村地區產業內部的重構性融合模式,并指出降低貿易成本和創新驅動是農村產業融合發展的主要動力[11];孫學立(2018)將產業融合模式分為傳統和新型模式,并指出未來農村產業融合發展的創新方向是要建立“田園綜合體”[4]。