真工實能銳意丹青

楊祥民

青綠山水本是中國傳統山水畫的原初形態,也符合山青水綠的自然本色。然而,在中國畫后來的歷史發展中,水墨藝術風行天下,名家佳作迭出,而絢爛明麗的青綠藝術反而顯得式微,以青綠名世的中國畫家也很有限,如唐代大小李將軍父子,宋代宮廷畫家王希孟以及趙伯駒、趙伯骕皇族兄弟,明四家之一的仇實父等。一直到近現代畫壇,這種“水墨為上”的格局都未曾改變,以致給外界留下“中國畫家在色彩領域落后”的印象。所以,我非常期待中國青綠藝術的振興和人才涌現,去描繪和表現出不同于西方的、最美的中國畫色彩!

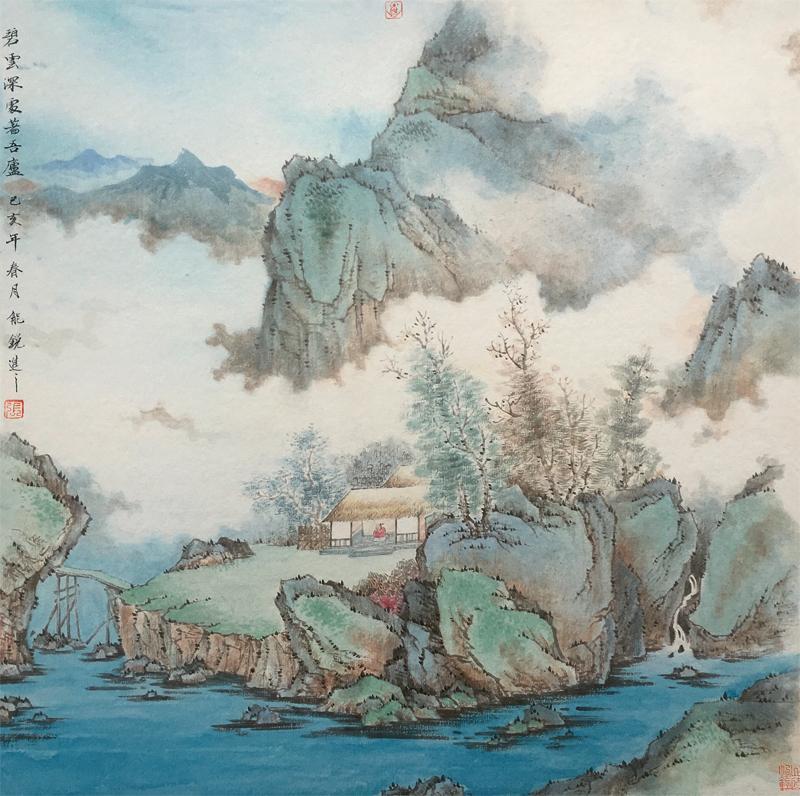

年輕畫家張能銳先生,就是我極為看重的一位當代青綠工筆畫家。張能銳現為中國藝術研究院博士,在當下中國畫壇以青綠山水著稱。他有著明確的藝術方向以及鮮明的個人面貌,在青綠重彩領域尤有不俗表現!

中國青綠藝術自魏晉肇始,就受到宗教藝術影響,佛教壁畫中的色彩用法被借鑒到青綠山水畫中。張能銳博士近年創作的系列青綠重彩作品,如《飼虎圖》系列、《傳道圖》系列等,匠心獨運,借鑒了敦煌壁畫佛本生故事和形式,進行空間的置換和藝術的演繹。例如張能銳創作的《飼虎圖》,他將敦煌壁畫《舍身飼虎》片段抽離出來—不僅師其形式,且師其精神,化身為濃墨重彩的中國青綠山水畫。《飼虎圖》構圖高遠,有高山仰止的虔敬之感,上留天、下留地、當中立意布景;色調也是從上到下由暖色過渡到冷色,大片暖黃色的天空下,白云縈繞,青山聳峙,綠樹叢生,底部有幽深的潭水。近景局部是一幕幕佛陀舍身飼虎情節的畫面呈現。畫面里的人、虎、馬形象,更多地保留了敦煌壁畫形式的特點:身軀被拉長,富有曲線韻律美感,造型簡約、寫意而飄逸,灰黑色調表達出壓抑悲憤氣氛,對應著佛本生故事的主題。

中國山水畫是從人物畫背景中獨立出來的,敦煌壁畫《舍身飼虎》中的山水就是作為背景呈現的。張能銳創作的《飼虎圖》則是以青綠山水為表現主角,不僅用工筆手法細致描繪,且占據畫幅主導地位。畫家特意以五幅立軸形式營設五個場景,且能夠將其相互組合并統一起來。我們在觀看該作品時,雖然有宗教的意蘊,但撲面而來的,更多是青綠山水藝術的美麗與魅力。

近年張能銳還創作了《傳道圖》《問道丹青》等工筆重彩畫作,畫面上有敦煌佛國壁畫的絢爛色彩,又有世外佛陀的意境禪機。而這一切,都被引入畫家的丹青世界,幻化為其獨有的藝術生命……于是,在水墨之外,青綠之中,我們感受張能銳博士營設的一種大道可求的無限藝術空間,一種佛國光華下的神圣藝術旨歸,真工實能,非戲玩也!

張能銳博士在青綠藝術的傳統性、當代性以及個性品質方面,進行了不懈的思考和探求。從整體來看其畫面,它仍屬于中國傳統青綠工筆山水之列,意象寫實,仍是傳統的筆墨線條,筆筆寫出,松弛有度,而設色沉實、厚重,慎用熱烈之色,墨色與青綠彼此相契,融為一體,形成寧靜致遠的大美詩境。他筆下的青綠創作,繼承唐宋青綠藝術所具有的盛大氣象和高貴氣息,并借鑒明代仇英等先賢細致入微的探索精神,從而在應物寫照、隨類賦彩等方面借古開今,構建了青綠藝術的當代圖式面貌,形成能銳自己的語言風格。他注重以更加強烈和統一的色彩,完成畫面的整體氛圍營造,并構成視覺上的沖擊力量。

張能銳在藝術上是一位十足的完美主義者,追求至善至美的境界。常常為了解決創作中的一個問題,他廢寢忘食地思慮、更改,直到獲得他想要的理想畫面。有一段時間,我曾親見張能銳的創作過程,這讓我對畫家肅然起敬。這是一幅他傾注數月心血的畫作,眼見他一絲不茍地調整顏色,精益求精地描繪畫面,如鑄劍一般,淬火、鍛打,然而最后卻不合其心意。這時令我吃驚的是,能銳毫不猶豫地將之一把扯起并撕掉重畫。眼看著面前一幅六尺工筆青綠瞬間灰飛煙滅,給我的震撼可想而知!

張能銳選擇了青綠工筆繪畫藝術,這注定是一條艱辛藝途。因為這種“真工實能之跡”的創作發展道路,不僅需要健康身體、充沛精力,更離不開精益求精、銳意進取的藝術追求。因此相較于水墨寫意領域,青綠工筆領域顯得不那么人氣旺盛、喧囂熱鬧。特別是在當今快節奏生活和市場推動下,青綠工筆畫家耐住孤寂并奮力開拓者不多,有所進取并成就大美者彌足珍貴!

概而言之,張能銳可謂是真工實能、銳意丹青的畫家典型。就“真”而言,能銳為人真誠,做事極為認真,藝術崇尚至真至美;就“工”而論,能銳秉性勤奮,五日一石,十日一水,以工夫、精力成就本領;“實”與“能”,是指他踏實勤奮地提升藝術造詣,顯示創作能力,這同樣是對能銳藝術品格之寫照;“銳意丹青”不言而喻,能銳以丹青自命,鍥而不舍,積極進取,定然會在丹青世界開拓出自己的一方藝術天地。

求真唯美開新境,不負丹青不負君。我們衷心祝愿真工實能、銳意丹青的張能銳,在未來創作出更多的當代青綠藝術精品!