大型鋼鐵企業運輸管理信息系統建設與應用

孫木亮

摘 要:大型鋼鐵企業運輸管理信息系統是企業信息化整合建設的重要組成部分。本文在分析大型鋼鐵企業運輸管理信息化現狀及建設必要性基礎上,介紹總體建設目標及主要內容,在系統架構、周邊系統接口、系統流程、主要功能、應用效果等方面進行闡述,同時針對系統建設及應用過程中的主要經驗和不足進行了深入總結分析。

關鍵詞:信息化整合;運輸管理系統;接口設計;流程設計;建設經驗

一、大型鋼鐵企業運輸管理信息化現狀及系統建設必要性分析

1.現狀分析

目前,大型鋼鐵企業廠內運輸由多單位負責,信息系統各自開發,建設水平參差不齊。鐵運、水運、汽運各自使用獨立系統或企業產銷系統模塊,系統獨立分散且不兼容,與周邊系統關聯性、集成度不高,處于信息孤島狀態;同時,運輸作業實績通過人工方式收集,商務結算人工操作,成本拋賬功能缺失,管控功能薄弱。

2.必要性分析

鋼鐵企業運輸部(物流部)負責廠內鐵路、公路、港口等物流集中管理。但原有系統在功能覆蓋、信息共享、統計分析等方面無法滿足業務流程需要,全面整合優化鐵運、汽運、水運流程,構建統一高效的廠內物流管控體系成為當務之急。

信息化建設是助力企業改革發展、流程再造的重要手段,需要在滿足業務功能基礎上,充分借鑒并創新優化運輸流程,針對運輸管理系統進行全面升級改造;通過建立與周邊系統接口,發揮整體協同效應,實現數據集成共享。

二、大型鋼鐵企業運輸管理信息系統建設目標及主要內容

大型鋼鐵企業運輸管理信息系統(以下簡稱“運管系統”)業務覆蓋從商務合同委托、生產物流計劃接收、作業計劃編制、調度指令下達、作業實績核銷到商務結算拋帳、運輸成本核算等全過程信息化管理。

1.建設目標

整合鐵運、汽運、水運運輸模式,建成集“貨流—車(船)流—信息流”于一體的現代化運輸管理系統,建立統一、集中、高效的大型鋼鐵企業廠內物流管控體系,確保生產物流順暢;實現運輸作業統一調度管理及運輸資源統一調配管理,降低運輸成本;實現與原料采購、制造、銷售等系統互聯互通。

2.建設主要內容

運管系統包括運輸綜合、原料碼頭、鐵路運輸、汽車運輸、商務運輸和運輸成本等功能模塊,同時涵蓋周邊系統接口建設。

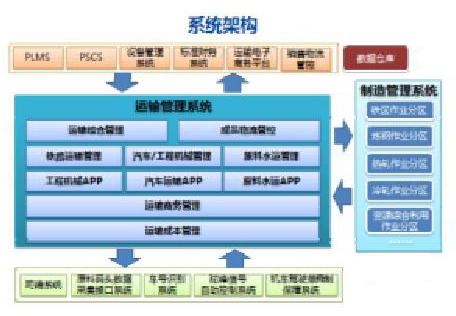

系統功能架構如下圖所示。

三、大型鋼鐵企業運輸管理信息系統設計方案

1.系統架構

運管系統是原料采購物流管控系統(以下稱“PLMS”)、資材備件系統(以下稱“PSCS”)、制造系統、銷售物流管控系統、標準財務系統等管理L4層與生產執行L3層之間物流供應鏈中運輸環節的生產管理信息系統,其中,運輸生產管理層定位于L4層,運輸生產執行層定位于L3層。另外,機車駕駛單乘制保障系統、車號識別系統、信號控制系統、司磅系統、原料碼頭數據采集系統等基礎自動化配套系統定位于L2層。

2.與周邊系統功能分擔設計

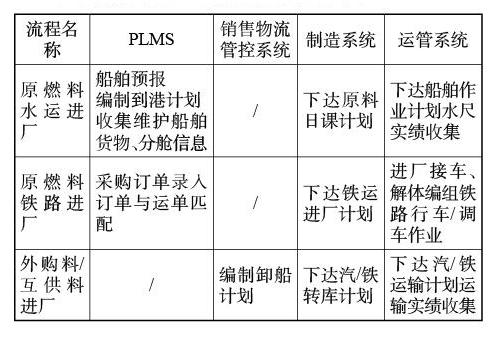

大型鋼鐵企業廠內運輸與采購、制造、銷售等業務環節上下聯動、密不可分。按照“系統功能分擔、信息電文互通”原則,圍繞原燃料進廠、廠內工序運、產成品外發等運輸流程設計明確系統間功能分工。

(1)原燃料進廠運輸功能分擔設計。

(2)廠內工序運輸功能分擔設計。

(3)產成品外發運輸功能分擔設計。

3.對外接口設計

運管系統與制造、PLMS、PSCS、銷售物流管控、標準財務等L4系統,以及TMIS(簡稱“東方鋼鐵系統”)、機車駕駛單乘制、車號識別、駝峰信號自動控制、司磅、原料碼頭數據采集等L2系統建立信息接口,實現信息互通。

具體見下圖所示。

運管系統與周邊系統主要接口信息見下表所示。

4.流程設計

5.功能模塊設計

運管系統功能主要包括水運、鐵運、汽運、運輸商務及成本等模塊。

(1)水運功能模塊設計。水運管理包括基礎信息、船舶動態、作業計劃、水尺作業、作業實績、作業監控等功能模塊。其中,基礎信息維護管理泊位、港機、清倉機等基準;船舶動態具備到港計劃、待卸船舶、船舶日報等功能;作業計劃具備日課計劃、晝夜計劃、工班任務等功能;水尺作業具備重尺、空尺等功能;作業實績具備單船作業實績、生產實績等功能;作業監控具備碼頭作業監控圖、碼頭實績查詢等功能。

(2)鐵運功能模塊設計。鐵運管理包括鐵路公用基準、國鐵到達、列車運行、調車作業、裝卸作業、統計查詢、鐵水作業等功能模塊。其中,鐵路公用基準維護管理作業區、場別、股道、機車等基準;國鐵到達具備接車、車號識別、運單、駝峰解體等功能;列車運行具備出站編組、進站接車、交局銷車等功能;調車作業具備鐵運計劃、調車作業、現車管理等功能;裝卸作業具備局車裝卸、自備車裝卸、實績查詢等功能;統計查詢具備車輛歷史位置、老牌車等查詢以及裝卸作業、局停等統計功能;鐵水作業提供圖形化調度等功能。

(3)汽運功能模塊設計。汽運管理包括基礎信息、網上委托、年月計劃、運輸計劃、車輛配車、運輸實績等功能模塊。其中,基礎信息維護管理車隊、車輛、車種、裝卸點等基準;網上委托具備委托申請、確認等功能;年月計劃具備年、月計劃等功能;運輸計劃具備運輸資源、計劃等功能;車輛配車具備配車等功能;運輸實績具備單車作業、運輸結算、外協作業等實績管理功能。

(4)運輸商務功能模塊設計。運輸商務管理包括收費業務、付費業務、商務公用等功能模塊。其中,收費業務具備費率、合同、結算、委托等功能;付費業務具備合同、結算、報支等功能;商務公用具備合同審批、履歷查詢等功能。

(5)運輸成本功能模塊設計。運輸商務管理包括公用基準、拋賬規則維護、業務數據收集、成本數據拋賬等功能模塊。其中,公用基準維護管理成本中心、拋賬時間、系統規則代碼;拋賬規則維護具備實績拋賬規則維護功能;業務數據收集具備業務數據收集功能;成本數據拋賬具備成本拋賬功能。

四、大型鋼鐵企業運輸管理信息系統應用效果及建設經驗

1.系統應用效果

按照一貫制管控理念,整合優化運輸管理流程體系,建成現代化運輸管理系統,集中管控運輸資源。上線運行以來,效果初顯,主要體現在:

(1)運管系統按照“統一語言、統一規則、統一平臺”原則設計開發,定位準確,功能完備,覆蓋從原燃料進廠、廠內運輸、產成品外發到運輸實績收集、運輸成本拋賬等物流運輸流程,真正實現了運輸生產管控信息化。同時,系統高度集成,與制造、PLMS等十余個系統信息共享,工作效率提升顯著;另外,還實現與TMIS運單、訂單數據交互,提升了鐵運進廠接車作業效率,促進局停壓降。

(2)運管系統以計劃全周期管控為核心,通過建立運輸資源計劃收池庫,統一歸集管理來自制造、銷售物流管控等系統計劃信息,經過對運輸作業計劃的合理安排與物流環節的運能平衡,統籌動態管控原燃料、在制品和產成品的運輸資源,實現運輸需求快速響應。

(3)深入應用移動終端、可視化監控、RFID等物聯網技術,通過建立機車駕駛單乘制保障系統、APP等L2配套系統,向鐵運、汽運、水運等運輸單元現場下達作業計劃,具體操作單元通過終端設備接收執行計劃、反饋作業實績,建立生產作業全流程閉環跟蹤管控體系,實現機車、汽車和港機實時作業“有跡可查”,促進了運輸作業操作的規范化、標準化。

(4)運管系統運行產生的海量生產計劃、作業實績數據資源,為數據倉庫建設及數據挖掘分析奠定了信息基礎,為企業經營的輔助決策、運輸生產的流程優化、智慧制造智慧排程提供了模型來源。

2.系統建設經驗

信息化建設是系統性工程,涉及需求分析、基本設計、測試培訓、上線切換運行等關鍵環節。在運管系統建設過程中,主要經驗總結如下。

(1)需求分析階段:結合實際至關重要,根據大型鋼鐵企業廠內物流中各種運輸方式的比重及流程、設備復雜程度,注重差異性開展分析論證,滿足功能需求。

(2)基本設計階段:鑒于系統集群的業務復雜性與系統接口的設計統一性,與制造、采購、營銷等部門加強協同協作,針對系統間業務開展流程梳理與職責確認,實現接口清晰,數據順暢;系統功能、畫面的科學合理設計依賴于業務部門的深入積極參與。

(3)測試培訓階段:系統測試按照先單體后組合、先內部后聯調的順序逐步開展、逐漸深入,測試的廣度、深度取決于測試案例的質量,需特別重視特殊極端情況;壓力及強度測試必不可少,依賴于業務人員的廣泛與深入參與;因系統接口眾多,不能因流程相同而放過任何一個接口系統測試,以免遺漏;測試發現問題記錄跟蹤限時整改,實施閉環管控。系統培訓的成效直接影響上線效果,采取“種子選手—業務骨干—操作全員”分級方式開展針對性培訓,“以測代培”方式實操性更強,但在實際過程中偏重理論講解而忽視實操,偏重正常流程培訓而對異常情況處理培訓不夠;同時系統間交流培訓不足,導致業務雙方彼此系統不了解,針對問題協調解決不暢。

(4)上線切換運行階段:逐項梳理核對基礎數據,確保無誤;針對鐵運站存車、鐵水罐等動態基礎數據,因數據量大且具有位置信息一致性、導入時限性等要求,切換方案及應急預案的論證和演練是切換成功的保障。針對系統集群型上線,建立責任到位、聯絡通暢對接機制,并要按照“廠對廠”、“作業區對作業區”的模式實現“層層對接”,出現問題,各負其責,協同高效。以“天天讀”機制及時收集、快速解決系統上線問題;統計分析系統操作數據,編制發布“運行日報”,評價考評操作質量,促進系統運行穩定。

運管系統在取得應用成效和建設經驗的同時,在業務適應系統等方面仍存在著一些問題和不足:針對鐵運進廠,因采購供應商在國鐵TMIS系統未匹配訂單信息或匹配不及時,導致運管系統采取人工方式匹配訂單,準確性、時效性不高,影響原燃料進廠效率;針對鋼后汽運,生產廠在作業完成后反饋裝車實績不及時、不完整、不準確,影響運輸成本拋賬及對外結算。鑒于上述問題,根據“業務服從系統”原則,通過管理制度與系統流程的持續配套結合與改進優化,系統集群的應用效果和運營效益會得到最大程度的發揮與顯現。?(責任編輯:蘭卡)