基于景觀地域性的傳統村落保護與更新探討

——以泰安市進賢村為例

王 欣,馮萌欣,徐 皓,王洪濤

(山東農業大學 林學院,山東 泰安 271018)

1 研究背景和意義

傳統村落是農耕文明不可再生的文化遺產,一個傳統村落代表著中國一方土地的靈魂,是人們鄉愁的依托。傳統村落中的鄉村景觀作為特殊景觀類型,是千百年來在人們利用自然資源的過程中產生的,由特有的生產技術、管理體系和生活方式不斷塑造而成的區域地表形態[1]。在“鄉村振興”的國家戰略背景下,其保護與發展值得深究與探討。

本次研究通過選取泰安市的傳統村落進賢村,從村莊歷史文脈和場地現狀出發,探索傳統村落改造的新模式,保護與發展鄉村地域文化。

2 項目概況

2.1 場地概況

泰安市進賢村位于泰山核心景區內,屬于泰山風景名勝區一級保護區。項目總規劃面積約0.22 km2,范圍南至普照寺,北至漢凌峰南側,東至馮玉祥泰山紀念館,西至紅葉山莊。項目范圍內共有13戶居民,常住人口約 50 人,其中以中老年人居多。

項目研究區域處于泰山中低峰區,北面靠山,位于凌漢峰腳下;村落在“U”字型山谷中因勢而建,沿山坡向下層層遞進,布局靈活。研究區域東側有一條季節性河流,經普照寺到外環路后匯集水源至奈河。

進賢村周邊景觀資源豐富,松、竹、石等自然文化與人文的農耕文化、五賢文化、抗戰文化相交織,是村莊的精神文脈之所在。

2.2 景觀現狀

2.2.1 道路

村中道路由一條主干道及多條支路組成,包括水泥路、土路、石子路等多種形式。主路寬3~6 m,總長約281 m,作為村落交通骨架,起到串聯不同海拔高度的民居的作用。支路寬1.2~3 m,便于鄰里間日常見面交流。

2.2.2 建筑

本研究區域中民居以庭院作為基本布局單位,大部分為四合院式布局,少部分為單體建筑。村落內的房屋結構主要有傳統石頭結構和近現代磚混結構兩種。傳統房屋就地取材,選取石塊、土坯作為墻體的砌筑材料,石塊自身多彩的顏色使墻體整體外觀效果樸素又富有魅力,景觀效果良好。其他近現代建筑則多選用磚塊、混凝土等現代材料砌筑房屋,用水泥粉飾墻面,破壞了村莊原有的美感。

2.2.3 河道

河道大部分地段呈現自然狀態,受季風氣候影響,夏季降雨時河道內有雨水匯集,冬季河床干枯(圖1)。

圖1 村落是觀現狀

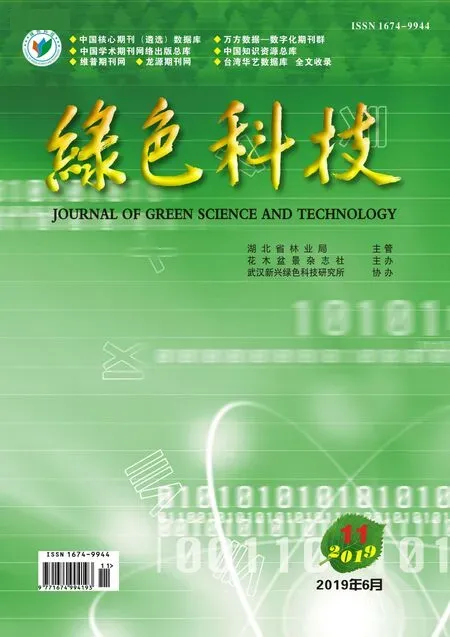

2.3 現狀問題及解決策略

目前村莊內人口空心化問題嚴重,在首先解決村民日常生產生活中存在的問題的前提下,通過豐富單一農業經濟模式、提高村民主體意識等多種方式帶動村莊經濟發展,吸引年輕人主動參與鄉村建設,使村落發展形成良性循環(表1)。

3 保護和改造策略

3.1 改造主題

本改造規劃中,保留現有建筑依山勢分布的村落格局,在深度挖掘村落人文歷史背景和自然資源的基礎上,對地域文化進行提煉與升華。通過植入公共空間、打造主題民宿和修復生態景觀整治3種途徑,因地制宜地對村落內現有景觀要素進行整合利用,解決村莊人口老齡化和農業經濟模式單一的問題。將“景觀地域性、空間多樣性、居民主體性、環境生態性”作為保護與改造原則,喚醒村莊活力(圖2)。

圖2 重點改造區域位置

表1 村莊要素分析

3.2 保護與改造策略詳解

3.2.1 公共建筑

3.2.1.1 鄉村展覽館

因環境而生成的、以人為載體的隱性文化與客觀環境之間的關系需要深入研究,新的環境應完整地移入原有文化并使之健康發展,一個活著的村落才有文化意義[1]。展覽館不僅是一個保存不可再生的文化資源的場所,通過展示進賢村的發展歷史與文化資料、設立傳統農具體驗區等方式,村落悠久的歷史和游人對村莊文化的贊賞將帶來村民團體凝聚力和文化自信心的提升,將激發村民帶著主體地位意識主動投入到村落的保護中,達到自發性保護的效果。

鄉村展覽館位于村莊入口處,建筑占地面積420 m2,由三座鋼筋水泥建筑整合改造而來。改造后的展覽館由四間具有復合功能的獨立房屋組成,整體呈現當地傳統的四合院布局形式。在建筑材料的選擇上因地制宜,選取當地石料為主要墻體材料,同時屋頂順應自然地勢呈現一定坡度,使建筑消隱于周邊環境中(圖3)。

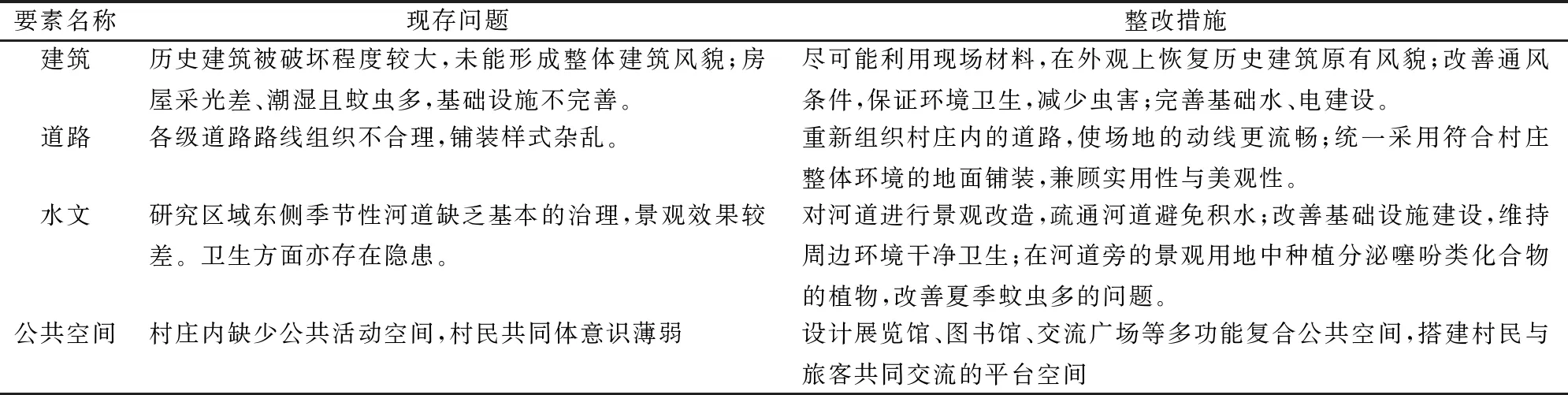

3.2.1.2 閱味書屋

圖書館北鄰公共活動空間、南鄰展覽館,建筑占地面積550 m2,為居民提供閱讀暢想的文化空間。建筑立面由建筑原有毛石塊加工砌成,與村莊整體的古樸風格相協調。圖書館東側采用綠籬分割空間,以柔和的方式形成封閉、半封閉和開敞等多種空間類型。自然光線通過大規格落地窗引入室內,為讀者提供明亮的采光和開闊的視野(圖4)。

圖3 鄉村展覽館

3.2.1.3 倚林軒餐廳

餐廳占地面積200 m2滿足同時容納114人就餐。基址上原有一棟二層鋼筋水泥土民居,風格與村莊傳統氣息相違背。改造的重點在于通過更新讓建筑自然地融入四周環境,滿足人們觀景休閑的需求。因此改造遵循傳統與現代相結合的原則:①留建筑基址原有的石砌矮墻,界定餐廳內、外空間。②對建筑外立面重新設計,材料選用石材、玻璃與灰瓦;高大的落地窗形成通透的視覺通道,借遠山之景,納田園風光;屋頂開天窗,保障采光、通風良好,創造豐富的光影變化(圖5)。

圖4閱讀書屋

圖5倚林軒餐廳

3.2.2 公共活動空間

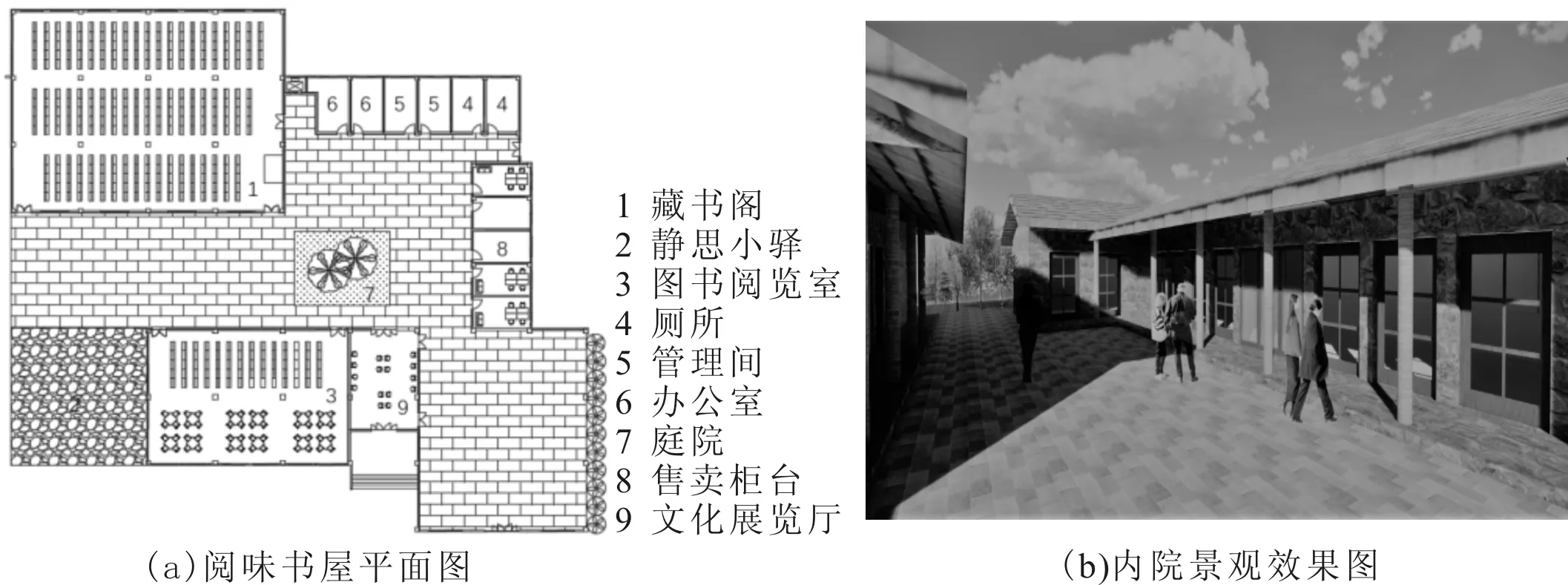

3.2.2.1 悅享廣場及竹星院

公共活動空間位于民宿西側,面積約1200 m2,是進賢村文化的展示窗口,也是居民重要的交流活動空間。群眾參與度是特色生態小鎮規劃建設的先導因素,鄉村環境建設與生態旅游受益者更多應是農民群眾[3]。本設計旨在為村莊居民創造一個集散、交往、休憩的空間,同時也是游客共享、互動的場所。廣場由南向北依次為悅享廣場和竹星院。悅想廣場是一個適合全年齡人群交往活動的功能復合型廣場;竹星院利用特殊的地形和竹元素,創造出封閉和半封閉的私密空間。夜晚,人們可以在竹星院中欣賞在霓虹遍布的城區中幾不可尋的靜謐星空,也可以靜心釋放快節奏生活帶來的壓力(圖6)。

圖6悅享廣場及竹星院

3.2.2.2 采摘果園

在改造場地的西北角,原有一處面積5500 m2的種植田。由于場地地勢陡峭,南北高差30余m,改造采用梯田式立體農業種植的方式,充分挖掘熱量、土壤、光能、水分等自然資源的潛力,提高種植效率。將對光照要求較高的核桃、栗子、蘋果等經濟喬木種于最上方,中層種植觀賞花灌木,地表覆蓋種植黃岑等中草藥。較之原有的單一農作物種植形式,“果樹——花灌木——草藥”的生產模式既可以提高當地居民的收入,同時為游客提供一個可觀賞、可游樂、可采摘的體驗區(圖7)。

圖7 悅享廣場及竹星院

3.2.3 主題民宿改造

民宿產業是新興的第三產業,也是體驗式旅游的重要組成部分,近幾年越來越受到人們的重視和歡迎。民宿設計常與地域文化相結合,不僅是鄉村特色游的重要組成部分,也是傳承村莊歷史文化、增強居民鄉村認同感和歸屬感的重要載體。一切文化和群體都擁有可供比較和歸類的居所……住屋是典型的“土特產”,受文化的影響也最大[4]。因此在民宿設計中,應挖掘村莊鮮明的文化元素,展現特色,激活村莊的活力。

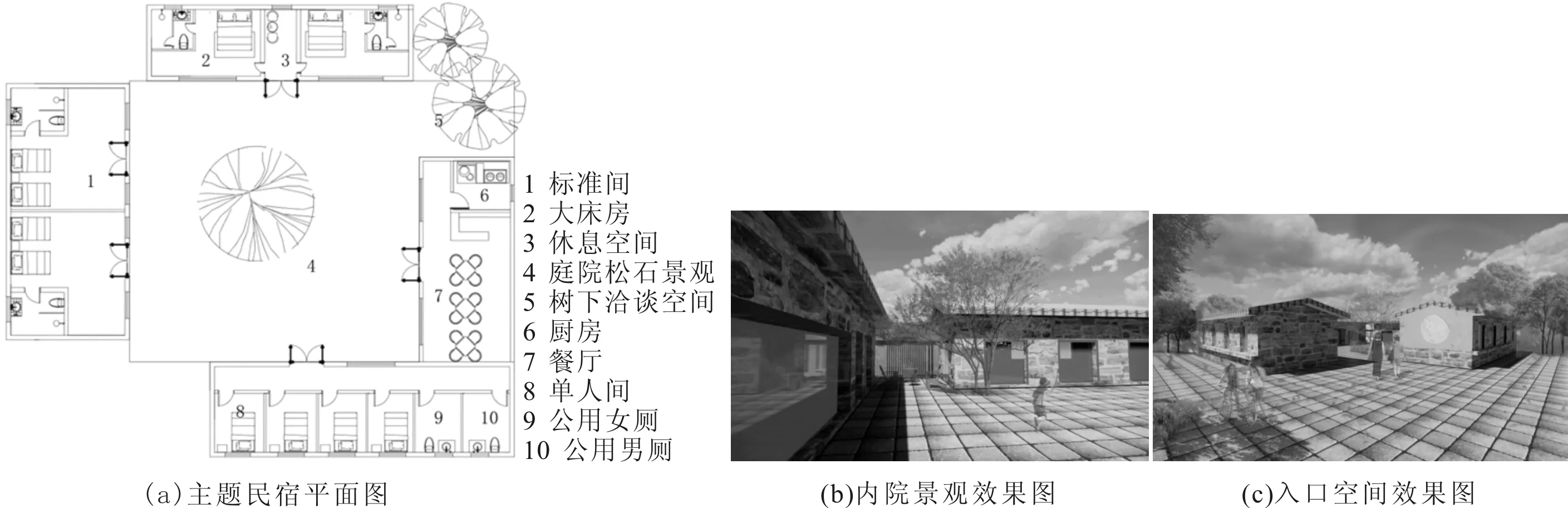

改造后的建筑占地面積276 m2,保留了原四合院格局,建筑材料選用當地石材,屋頂采用北方常見的坡屋頂。在民宿入口處設置北方民居建筑常用的文化符號——影壁墻,同時提煉村莊所在地的松石文化,以之為主題創造具有地域性的景觀:在室外布置松石景觀小品,在室內布置松木家具,并以泰山石為材料設計景觀小品。 在滿足民宿基本功能的同時,還應注重創造空間的多元和創新體驗的意趣,給人以獨特的景觀感受。在庭院東北角擬設計一處半私密的戶外交談空間,在樹蔭下置幾只竹椅,鼓勵人與人之間交流與互動的發生,期望通過人際交往的微空間設計,創造更多的幸福因子,拉近人類獨立個體間的距離(圖8)。

圖8 主題民宿改造

3.2.4 河道生態修復

村落東側的季節性河流由于缺乏基本的治理,全年大部分時間河床裸露,雜草叢生。河流生態修復是修改受損河流物理、生物或生態狀態的過程,它的目標是讓河流生態系統在人為適當的干擾下,達到接近自然的狀態,并且能夠以此良性的狀態為起點,實現自我的可持續發展[5]。本次改造規劃結合村民與游客的親水需求以及河道周邊自然環境狀況,從橫向和縱向兩個方面對河流進行生態性修復。

結合河流生態修復中的四維系統理論,在橫向上將河流分為河道、水岸帶、河灘地、陸地過渡帶四個部分,針對不同部分的環境特點進行針對性修復規劃。通過增加雨水下滲量、減少水分蒸騰、對雨水進行收集再利用的方式,維持河道內的水量;在水岸帶區域選擇拋石護岸穩固岸邊,并利用石塊間的縫隙對水體進行凈化,為生物提供多種生境。劃定濱水區保護邊界,使河灘地與陸地過渡帶保持良好狀態。

縱向方面首先恢復河道的自然曲線形以形成多種濱水生境,為動植物提供多樣棲息環境。同時根據河流沿線不同的地理環境,將其分為四段進行針對性改造。河流起始端的天然淺坑土質松軟且有淤泥,因此將其改造為雨水濕塘以存蓄雨水;河流中上部分地勢陡峻,為減少河流對土壤的沖刷,設立石塊緩沖區,利用分布于河道內不同位置的石塊減緩河水流速;河流中下部分地勢開始減緩,植物種類繁多,因此將其改造為生態濕地,并在較為平坦處設立戲水區,為居民和游客提供一個親水空間(圖9)。

4 結語

我國是世界上最大的發展中國家,快速提高的城鎮化水平推動了經濟和社會的巨大發展,但也造成了部分鄉村景觀在城市建設的潮流中逐漸失去本土特征。

圖9 河道生態修復

本次規劃希望通過挖掘發現傳統村落中蘊含的精神文化內涵,在保留村莊原有特色的基礎上,對村內景觀要素分類進行保護、更新,探討保護與發展的關系,使作為文明的載體、生活的空間的傳統村落能夠延續自身的動力,在更新中不斷發展。

“保護”不意味著一成不變的保留,更不是簡單地以新的景觀取代傳統村落的原有運作模式,應在保留其原有風貌的基礎之上加以適當改造,使其在傳承原有文化的同時與時代共同前進發展。