聾啞人罪犯服刑期間的心理情況調查與分析

楊秋月

(1.南京特殊教育師范學院,南京 210023;2.南京大學,南京 210023)

聾啞人罪犯(以下簡稱聾啞犯)是一個獨特的犯罪群體,研究聾啞犯在監獄改造環境中出現的各種心理特征,是有效預防聾啞人犯罪,矯治聾啞犯心理與行為偏向的前提之一。2017年,我們對江蘇某市聾啞犯服刑期間的心理情況進行調研,走訪了11家當地的人力資源公司,并先后對347名聾啞犯進行了問卷調查和相關訪談。

一、聾啞犯的親情需要

(一)調查數據分析

1.總體情況

親情的需要是罪犯的重要心理特點,特別是聾啞犯人,生活圈子比較單一、固定,在這一點上表現得尤為明顯。根據“你目前非常想念的人是誰?”的調查結果表明,聾啞犯中非常想念母親的為70.6%,非常想念父親的為62.9%,非常想念祖父母的為7.2%,非常想念同學的為3.3%,非常想念朋友的為9.0%。可見在聾啞犯的親情需要指向中,父母占絕大多數,其次是朋友。

2.不同生活場景中的聾啞犯情況比較

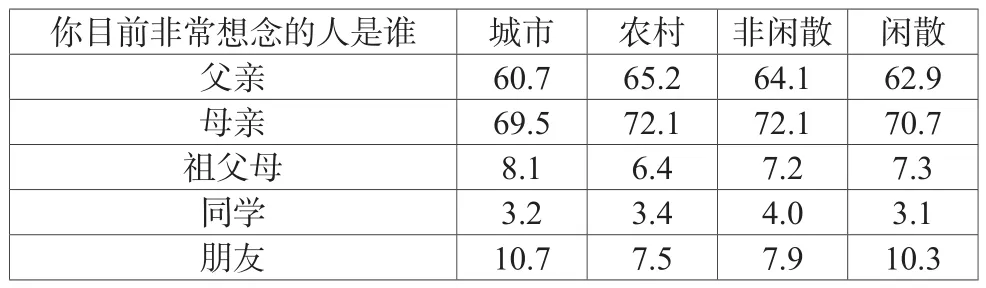

犯罪前的生活區域或生活狀態,對聾啞犯的親情需求沒有顯著影響。具體而言,在城市與農村、非閑散和閑散兩類聾啞犯中,親情需要指向的規律變化是一致的,即“非常想念的人”均依次表現為父母、朋友、祖父母和同學,詳見表1。

表1 不同群體聾啞犯的親情需要(單位:%)

親情是基于人的自然屬性與社會屬性發展起來的一種需要類型,其指向并非固定不變。隨著生活場景的變化,親情需要的指向會呈現波動狀態。如,從家庭關系的角度看,在“本人與父親的關系”“本人與母親的關系”及“父母關系”三種不同情況下,非常想念的對象的變化規律不同。表現為:

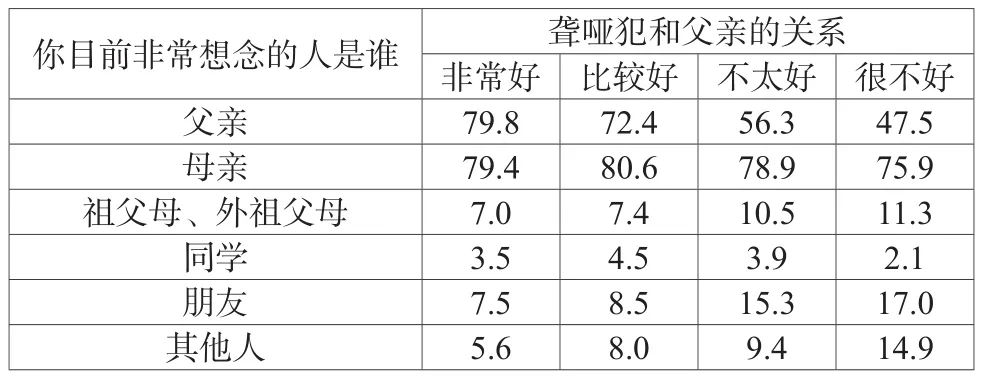

(1)在聾啞犯與父親的關系方面,聾啞犯非常想念父親的比例,隨著聾啞犯與父親的關系由親到疏的漸次變化而依次減小,相反,非常想念朋友的比例則漸次增加,非常想念母親的比例變化不明顯,可以看出,聾啞犯對母親的想念不因聾啞犯和父親的關系變化而有較大波動,詳見表2。

表2 聾啞犯和父親的關系(單位:%)

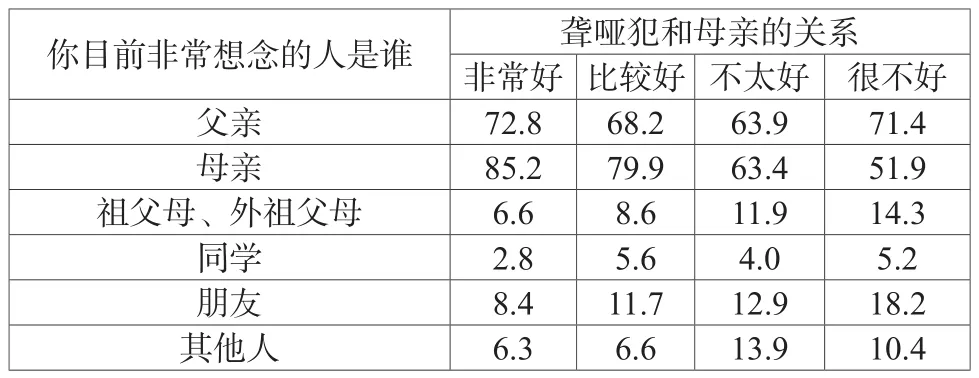

(2)在聾啞犯與母親的關系方面,聾啞犯非常想念母親的比例,隨著聾啞犯與母親的關系由親到疏的漸次變化而依次減小,相反,非常想念朋友、祖父母和外祖父母的比例則漸次增加,非常想念父親的比例變化規律不明顯,即,聾啞犯對父親的想念不因聾啞犯和母親的關系變化而有較大波動,詳見表3。

表3 聾啞犯和母親的關系(單位:%)

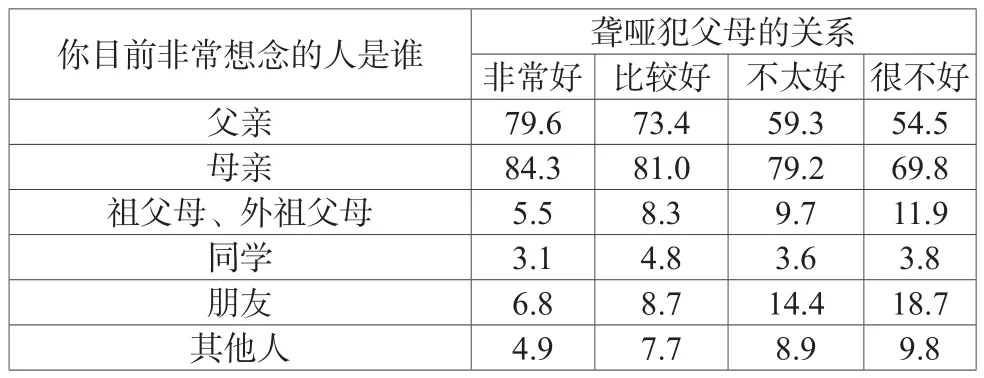

(3)在聾啞犯的父親和母親的關系方面,聾啞犯非常想念父親、母親的比例,隨著父親與母親關系由親到疏的漸次變化而依次減小,反之,聾啞犯非常想念祖父母和外祖父母及朋友的則依次增加,詳見表4。

表4 聾啞犯父母的關系(單位:%)

(二)主要結論

對父母關心的期盼,是聾啞犯服刑期間的最迫切要求。因此,應強調雙向互動:一方面,注重對外延伸,合理利用聾啞犯對父母的親情需要,調動其改造積極性;另一方面,聾啞犯的父母也應調整認識,配合做好聾啞犯的教育改造工作,不能因聾啞子女入獄服刑,而人為割斷情感紐帶。當然,聾啞犯在獄內對父母的親情需要,是隨著家庭關系的變化而變化的。當聾啞犯與父親、母親或聾啞犯的父母之間的關系出現某種危機時,聾啞犯對父親或母親的親情需要會隨之變化,進而將需要單方面指向父親或母親,或者轉移至其他親屬乃至朋友,但這種需要更傾向于一種“移情式”的情感解脫,實際上無法替代家長和子女之間的親情需要。而這種狀況極易使聾啞犯產生被家庭所拋棄的悲觀厭世心理,阻礙正常改造,即使其正常出獄,也很難再次融入社會。

二、聾啞犯對服刑生活的認識

(一)調查數據分析

1.總體情況

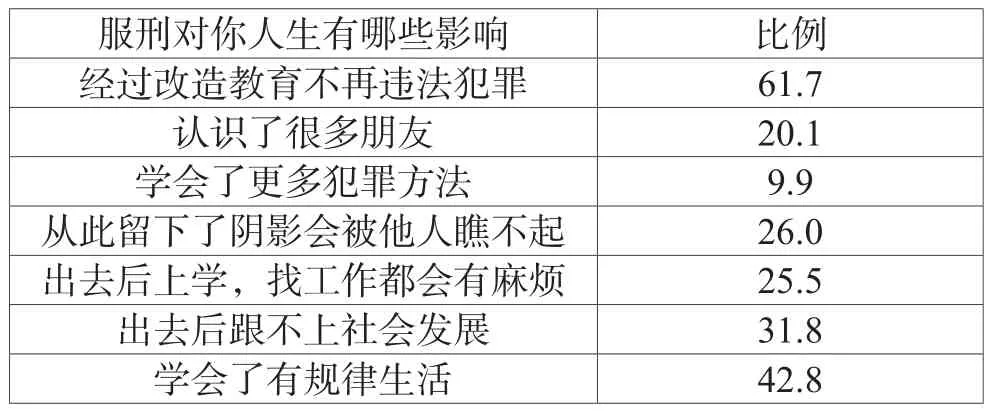

服刑生活對一個人總會產生不同的影響,據“服刑對你人生有哪些影響”的調查顯示,較多的聾啞犯對獄內生活抱有積極認識,大多認為“經過改造,不會再違法犯罪”,但也有相當數量的聾啞犯抱有消極認識,認為“耽誤幾年后跟不上社會的發展”,或者認為“從此留下陰影,會被他人瞧不起”等。此外,不可忽視的是,在一些聾啞犯還存在改造投機心理或反改造心理,如認為“學會了更多犯罪方法”,詳見表5。

表5 服刑對你人生有哪些影響(單位:%)

2.不同生活場景中的聾啞犯情況比較

城市聾啞犯認為“耽誤了幾年,出去后跟不上社會發展”的比例,要高于農村聾啞犯,詳見表6。

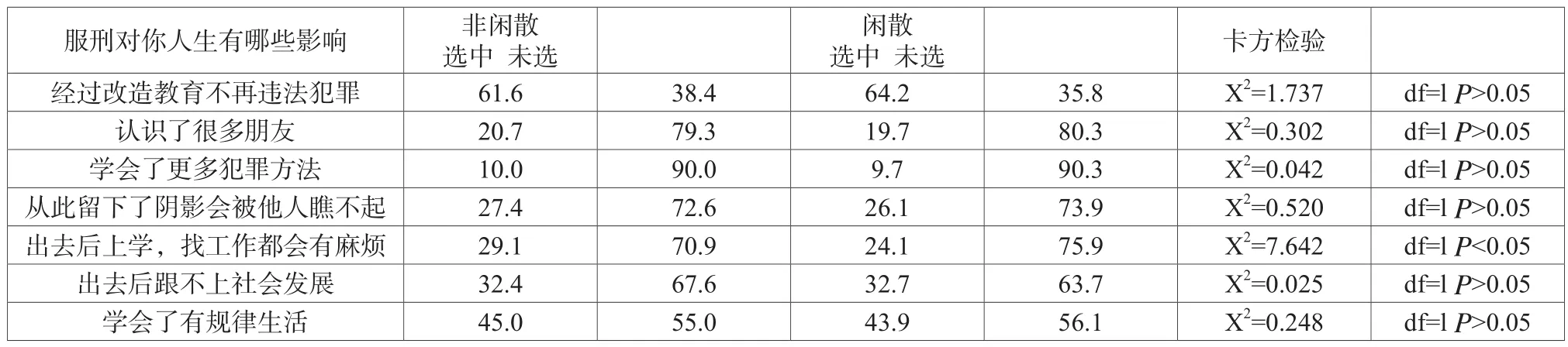

其次,就非閑散和閑散聾啞犯相比,認為“出去后上學、找工作都會有麻煩”的非閑散聾啞犯比例,要高于閑散聾啞犯,詳見表7。

(二)主要結論

服刑會給正常人形成深刻的心理烙印,對于聾啞人更是如此。這當中,既包括聾啞人對所處監獄生活的心理折射,也反映了聾啞人對今后發展的自我評估和預測。總體上說,大部份聾啞犯有較強的認罪、悔罪和認同改造的意識,這是其回歸社會的心理基礎。然而,也有不少聾啞犯的心理壓力是巨大的,甚至有些將其看作提高犯罪能力、擴大犯罪能量的“機會”。這些消極心理的存在,將導致部份聾啞犯“監獄化”人格的形成或者犯罪人格的深化。

三、聾啞犯對回歸社會的心理認知

(一)調查數據分析

1.總體情況

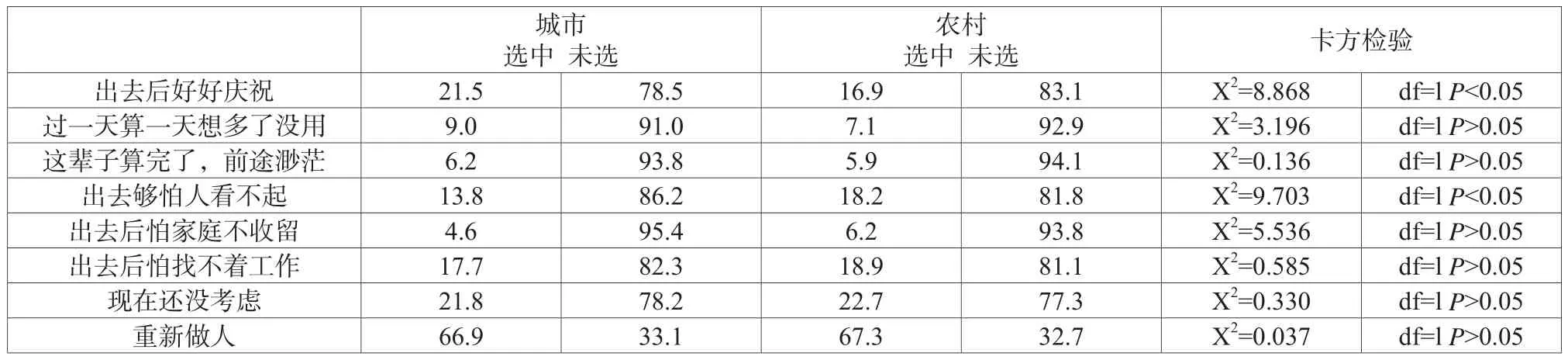

在“你對自己將來獲釋后有什么想法”調查中,選取比例最大的是“重新做人”,為66.7%,其次是“現在還未考慮”,為22.3%,居于第三位的是“出去后好好慶祝”,為19.2%,而有混刑度日心理的相對較少,只有8.1%的人認為“過一天算一天,想多了沒用”,6.2%的人認為“這輩子算完了,前途渺茫”。值得關注的是,還有一部份未成年犯對回到社會后的生活抱有不同的憂慮,如15.9%的人“出去后怕人看不起”,5.5%的人“怕家庭不收留”,18.1%的人“怕找不著工作”。

表6 城鄉聾啞犯對獄內改造生活的認識(單位:%)

表7 非閑散和閑散聾啞犯對獄內改造生活的認識(單位:%)

表8 城鄉聾啞犯的回歸社會心理(單位:%)

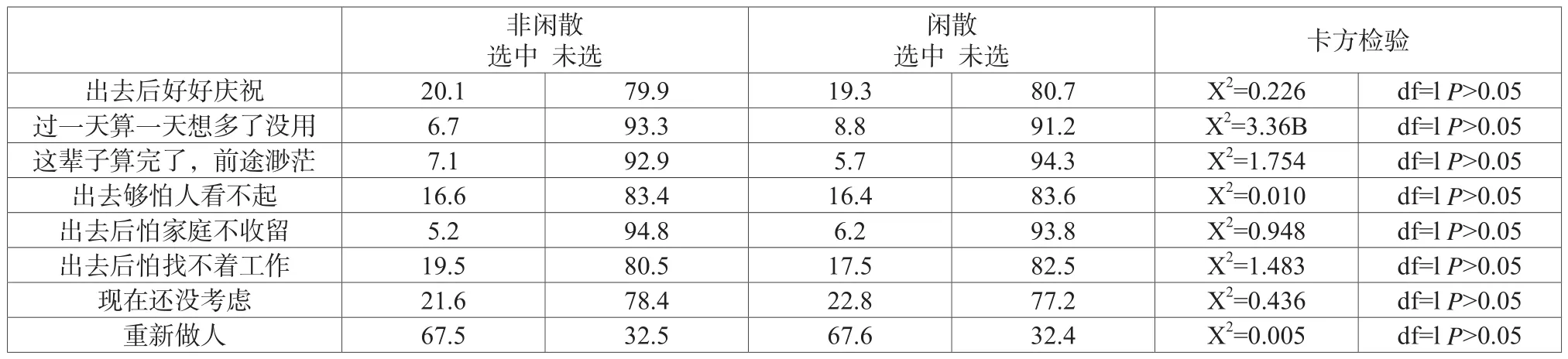

表9 非閑散和閑散聾啞犯回歸社會的心理

2.不同生活場景中的聾啞犯情況比較

(1)就城市和農村聾啞犯群體看,在“出去后好好慶祝”和“出去后怕人瞧不起”兩個選項中存在顯著差異,表現為在城市聾啞犯中,“出去后好好慶祝”有21.5%,比農村聾啞犯高出4.6個百分點;在農村聾啞犯中,選中“出去后怕人瞧不起”的為18.2%,比城市聾啞犯多4.4個百分點,這與農村相對封閉的社會環境有很大關系,詳見表8。

(2)非閑散和閑散聾啞犯,在回歸社會心理方面無顯著差異,詳見表9。

(3)就不同刑期的聾啞犯來看,在1-5年的短刑期、6-10年的中刑期和10年以上的長刑期三種情況下,獲釋后“重新做人”是一種較為普遍的心理,占比均為60%以上,表明絕大多數聾啞犯具有對犯罪的悔過心理和對今后生活的積極向往。但同時,“現在還沒考慮”獲釋后問題的均在兩成以上,也在一定程度上反映了他們入獄后的消極情緒。當然,不同刑期的聾啞犯在回歸社會的心理方面也有所區別。相對而言,短刑期聾啞犯對獲釋后的現實問題考慮較多,有相當一部分認為“出去后怕找不著工作”,而抱有“這輩子算完了,前途渺茫”這一消極心理的則是刑期越長、比例越高。

(二)主要結論

渴望新生是聾啞犯中存在的普遍心理,這也是調動聾啞犯改造積極性的突破口。然而,聾啞犯與正常犯不同,無論是在獄內的心理承受力,還是將來回到社會后的生活能力均相對較低。這種情況因聾啞犯的不同群體而又有所不同。因此,在推動聾啞犯積極改造、回歸社會的過程中,既需要與各種教育管理與生活環境構造結合起來,還需要充分考慮聾啞犯的不同特點進行有針對性地引導和幫助,防止在聾啞犯中出現“監獄化”的人格,或者“回歸社會恐懼癥”,同時,還可以嘗試定期“歸假”制度,讓刑期較短、犯罪性質較輕、改造表現較好的聾啞犯與社會有充分接觸機會。