深圳市鹽田港疏港貨運交通體系規劃與思考

彭 建

(1.深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司,廣東 深圳 518057;2.深圳市交通信息與交通工程重點實驗室,廣東 深圳 518057)

0 引言

深圳市是城市用地資源極為緊張的全國經濟中心城市,各類發展要素高度集聚。此特點在鹽田港后方疏港貨運交通體系發展表現中尤為突出。作為世界排名第一的集裝箱運輸單港,鹽田港2018年集裝箱吞吐量達到1 438萬標箱,但鹽田港后方陸域可建設用地僅約6.1 km2,超過一半用地為產業和居住發展用地,港口配套用地僅約2.5 km2,與國內主要港口相比差距較大。現狀以公路為主導的港口貨運交通疏港體系在難以大幅擴容的背景下,出現了嚴重的港城客貨沖突、環境污染等問題。在港口功能定位持續提升,港口配套用地增量難以為繼的趨勢下,如何適應未來持續增長的疏港貨運和城市客運交通出行需求,協調港口后方產業帶高密度開發,推進港城關系協調發展,是鹽田港疏港貨運交通體系未來發展面臨的重大挑戰。

1 鹽田港發展歷程

1.1 鹽田港簡介

鹽田港區是深圳港三大集裝箱主體港區之一,位于深圳東部,背靠梧桐山,面向大鵬灣,東部與大小梅沙相接,西部穿過沙頭角連接深圳市區,北部與橫崗、龍崗工業區連接,是珠三角集裝箱港群中的天然良港。港口地理環境較好,航道條件優越。

鹽田港于1991年開港。1994年鹽田港集團與香港和記黃埔合作經營集裝箱業務以來,集裝箱吞吐量逐年成倍增加,港口建設進入了快速發展軌道。自開港以來,鹽田港憑借自身優越的自然條件,以及企業經驗戰略和國家政策支持,集裝箱吞吐量持續增長,發展成為全國集裝箱吞吐量最高的單一港區,是華南地區國際集裝箱遠洋運輸干線的樞紐港,也是目前中國大陸遠洋集裝箱班輪密度最高的單個集裝箱碼頭[1]。

1.2 鹽田港疏港交通體系發展歷程

(1)初具雛形階段。鹽田港一期和二期工程于1989年和1994年相繼啟動建設。港口配套的疏港交通體系以南北向的疏港通道為主,主要包括鹽田坳隧道(1992年通車)和惠鹽高速深圳段(1993年通車)。1996年建成了地方單線鐵路平鹽鐵路,從平湖南編組站接軌,終點為鹽田港,設有橫崗、鹽田港2個車站,線路全長24 km。與此同時,后方陸域的洪安路、永安路、明珠大道、東海道等一批市政道路相繼建成,形成了鹽田港后方路網的初步格局。

(2)骨干路網體系全面鋪開建設階段。進入2000年以后,伴隨著鹽田港吞吐量和東部濱海旅游需求的快速增長,交通壓力開始凸顯,政府加大建設力度,逐步構筑了東部干線骨架路網系統,開通了梧桐山大道、明珠立交、沿港路、鹽排高速、和深鹽二通道等重大交通基礎設施。

(3)港口配套交通基礎設施持續完善階段。2010年深鹽路改造工程完工通車,2011年梧桐山隧道收費站取消收費,2015年鹽田坳隧道收費站取消收費,鹽田港疏港道路交通出行條件得到進一步改善。

(4)綜合交通體系逐步完善階段。鹽田港多模式疏港體系加快建設,2016年鹽田港相繼開通了集裝箱外貿“五定班列”等多式聯運服務;鹽田港東港區加快建設,“南沙—鹽田”駁船航線正式開通;坪鹽通道、鹽田港拖車服務中心、鹽田客運樞紐等一批重大工程啟動建設。

2 現狀疏港交通問題

2.1 后方陸域縱深先天不足,“港-城”空間爭奪加劇

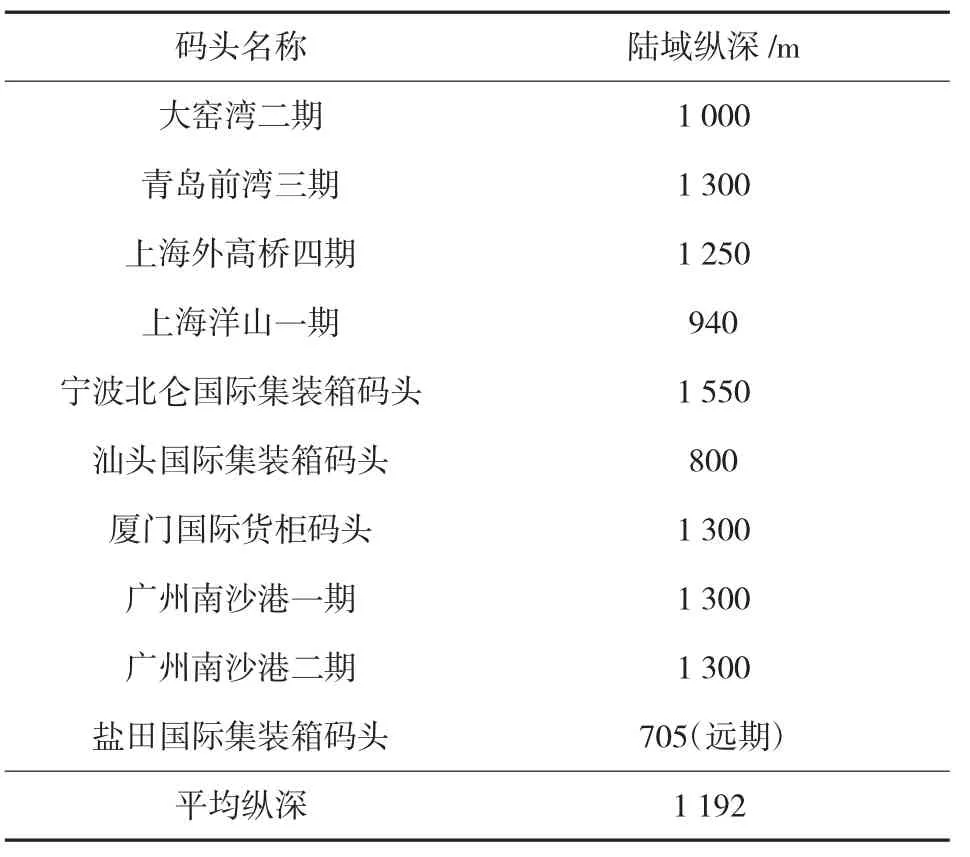

鹽田港作為吞吐量國際排名第一的集裝箱單港,現狀陸域縱深僅為623m,遠期東港區建成投入運營后,其陸域縱深也僅能達到705 m,遠遠低于新建港口陸域縱深的國家最低標準(1 500m),在國內主要港口的陸域縱深排名中也是最低的[2]。

鹽田港后方陸域可建設用地約6.1 km2,其中港口配套用地僅2.5 km2,港區陸域縱深制約了港口作業區堆存集裝箱的能力。表1為國內主要港口陸域縱深對比。

表1 國內主要港口陸域縱深對比

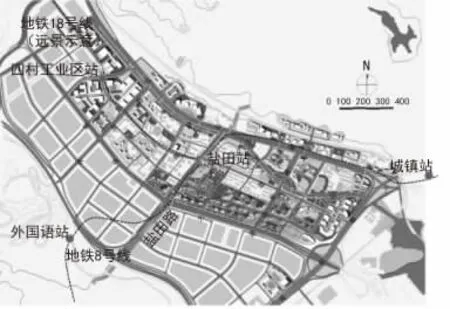

鹽田港口后方陸域用地同時面臨轉型發展的問題。2014年國家批準在港口后方成立鹽田綜合保稅區(見圖1);2017年4月,深圳市政府在鹽田港后方陸域東南面劃定了鹽田河臨港產業帶(見圖2),并被納為全市第17個重點發展區域,未來將重點發展高端服務業和戰略新興產業[3]。在港口后方陸域狹小空間內,保稅物流用地、產業發展用地極大地擠壓了港口配套物流用地,疏港貨運、城市居住、通勤等出行需求的大幅度增長,將進一步加劇后方陸域交通的混雜。

圖1 鹽田港綜合保稅區范圍圖

圖2 鹽田臨港河產業帶規劃概念方案圖

2.2 客貨交通矛盾突出

一是港口貨運以道路疏港方式為主,客貨交通沖突嚴重。鹽田港依托道路疏港交通比例超過85%,疏港貨車占用后方陸域道路交通資源超過50%,現狀道路系統基本滿負荷運行,給后方陸域居民的正常生活帶來了重大影響。

二是港口后方拖車停車需求旺盛,違章停車問題突出。現狀長期駐扎在鹽田港區的車輛約為1.3萬輛,其中,約5 000輛停放在鹽田港后方陸域停車場(70%停放在臨時停車場),約3 000輛在后方陸域路邊占道停放,拖車違章停車占用了機動車道、非機動車道及公交站臺,對道路交通安全及通行能力,周圍居民的慢行出行,以及公共交通的營運效率、運營安全造成了嚴重干擾。

3 鹽田港疏港貨運交通體系規劃實踐

為破解疏港貨運發展面臨的難題,適應鹽田港港城發展趨勢,深圳市提出了港城交通可持續化發展戰略。未來將通過以下措施,降低疏港交通體系對城市交通和環境的影響,支撐鹽田港后方陸域地區轉型升級:優化疏港貨運交通結構,減少公路疏港貨運規模;開展疏港道路精細化設計,實現客貨交通分離;依托港口后方用地立體化開發和區域統籌挖潛,緩解拖車停車難題;大力開展智慧管理,提升貨運交通運行效率。

3.1 區域統籌,優化疏港交通結構體系

未來,深圳將在區域范圍打造近距離鐵路集疏運體系,通過在深圳市第二第三圈層和東莞、惠州等主要貨源地建立內陸港,將港口大部分配套功能轉移至內陸港,將大部分集裝箱拖車截流在城市外圍,依托專用鐵路連接港口和內陸港,降低公路疏港交通比例[4]。

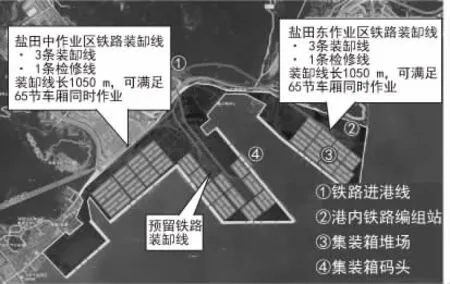

按照規劃,未來區域層面將形成“2+2+4”的近距離鐵路集疏運體系,面向深圳西部港區和東部的鹽田港(見圖3),依托平南鐵路和平鹽鐵路改造升級,串聯深圳平湖南、觀瀾黎光,東莞謝崗、惠州永湖4處內陸港,針對鹽田港區規劃預留平鹽鐵路進出東港區、中港區支線(見圖4)。

圖3 鹽田港近距離鐵路集疏運體系

圖4 平鹽鐵路東港區、中港區規劃支線方案

與此同時,深圳市正加快推進鹽田港東港區深水港戰略資源開發。鹽田港東港區平均水深達17.6m,是華南地區天然的深水良港。深水港碼頭的建設運營將奠定鹽田港作為國際樞紐港地位,通過提升“水轉水”業務,加快發展國際中轉港功能,進一步優化疏港交通結構。

3.2 完善疏港道路網絡體系,打造客貨分離路網體系

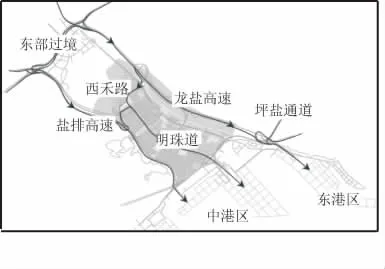

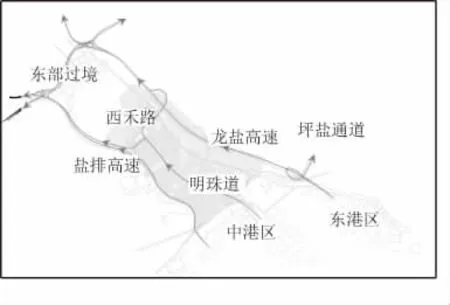

(1)加快港口后方高快速路、疏港專用道建設,形成“快進快出”的疏港路網體系(見圖5、圖6)。

圖5 進港交通組織路線圖

圖6 出港交通組織路線圖

目前深圳市相關部門正加快推進鹽龍大道、坪鹽通道、明珠道、西禾路等疏港主通道建設,未來將形成“兩橫三縱”的疏港主通道,實現鹽田港疏港交通“東進東出、西進西出”[5],引導疏港交通利用高快速路和貨運專用通道“快進快出”,減少對城市路網的沖擊。

(2)開展港口后方陸域道路交通組織精細化設計,促進客貨交通分離。

根據疏港道路、港區閘口、城市用地等布局特點,對后方陸域各條道路進行精細化組織設計,明確道路服務對象和路權分配方案,通過提升部分道路貨車通行條件(疏港專用道、貨運專用車道等),引導貨車更加有序、集中地對外疏散,減少對城市生活區道路的使用。未來港口后方將真正實現城市客運和貨運交通分離出行。

(3)加強港口后方陸域道路交通管理,改善交通環境。

一是加強后方陸域道路交通管理,整頓拖車路邊違章停車行為;二是對道路可停放路段,合理設定臨時可停路段和時段,實施貨柜車臨時停車精準管理,提升道路停車效率。

3.3 綜合挖潛,緩解拖車停車難題

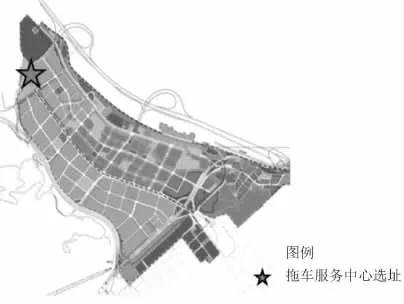

面向港口作業必要的臨時停車需求,提供必要的拖車停車設施。基于用地集約模式下的發展要求,深圳市目前已在港口后方配建一處占地面積11.3萬m2的立體拖車服務中心。拖車服務中心主導用途建筑為停車樓,提供拖車的臨時和夜間停放服務。拖車服務中心未來可提供約2 000個拖車停車位。鹽田拖車服務中心目前已投入建設,預計2020年正式啟用(見圖7、圖8)。

圖7 鹽田拖車服務中心選址位置圖

圖8 鹽田拖車服務中心建筑方案概念圖

針對港口后方大量的非生產性停車需求,通過調整港口后方陸域港口配套用地的規劃布局和區域綜合挖掘的方式,優先保障港口后方緩沖停車場、高端物流等用地需求。一是對港口后方有潛力的倉儲物流開展立體集約化開發,提高容積率,增加拖車停車泊位供給。按照規劃,鹽田港后方未來可新增6 000~8 000個拖車停車泊位。二是實施區域協調,在城市外圍統籌解決拖車停車需求,包括利用內陸港、疏港交通干道沿線用地空間等挖掘拖車停車泊位。

3.4 智慧管理,提升貨運交通運行效率

通過提高港口作業信息化程度,推動物流標準化,是鹽田港提高疏港貨運交通效率、降低疏港交通對城市干擾的又一重要舉措。未來鹽田港后方陸域將實施電子圍欄管理,通過預約停車、預約進港、預約進入后方陸域等方式開展拖車出行管理,可避免拖車違章停車,凈化后方陸域交通環境。同時,鹽田港將進一步提高港口作業信息化程度,建設電子支付和電子數據交換等為基礎的物流信息系統,提升現有“易提柜”A PP系統功能和業務的使用覆蓋率,減少因單據交接產生的臨時停車,降低空車率,以避免因無效信息產生的無效運輸和額外停車,降低對城市交通出行體系的干擾。

4 結語

從滿足港口基本的貨運中轉功能,到注重港口與后方城市協同發展,這是大部分港口未來的必然發展趨勢。在港口后方用地配套不足、城市發展轉型、港口吞吐持續增長的發展背景下,深圳市鹽田港通過發展以近距離內陸港為主導的疏港貨運體系,積極降低公路疏港交通比例,依托港口后方用地立體集約化開發,同步加強港口貨運交通智慧化管理,實現港城協調發展,支持深圳港打造粵港澳大灣區重要支點。