軟土地區強制解凍與自然解凍對隧道結構及周邊環境監測對比分析

高夢怡

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 引言

隨著科學技術的日益創新和發展,越來越多的城市路網項目向縱深方向發展。軌道交通作為城市重要的道路交通設施,正不斷在各個城市發展建設,密布的地下車站和隧道構成了城市的交通生命線。

自1993年國內首次將凍結法引入上海軌道交通1號線聯絡通道施工以來[1],凍結法施工在地鐵隧道聯絡通道中的應用日趨成熟。尤其在軟土地區以及不穩定含水地層中,凍結法環保性能強,結構安全性高的優勢,在周邊環境復雜區域得到充分發揮。凍結法融沉階段普遍采用自然解凍手段。自然解凍工藝成熟、造價低,但施工周期長,后期注漿難以保證,融沉對隧道結構及周邊環境影響較大。受施工工期、周邊環境等因素影響,為了控制融沉對隧道結構及周邊環境造成的持續變形,部分聯絡通道采用強制解凍手段。

目前,針對自然解凍和強制解凍的對比研究主要集中在基本理論與技術研究[2]、對周邊環境影響的預測方法[3]和凍土溫度變化規律[4]等方面。因此,基于上海軌道交通13號線二期工程出場線和入場線2座單側泵站項目,本文采取2種解凍方式,結合溫度變化、空間距離等因素,對隧道結構變形及周邊地表沉降的監測成果進行對比分析。

1 工程概況

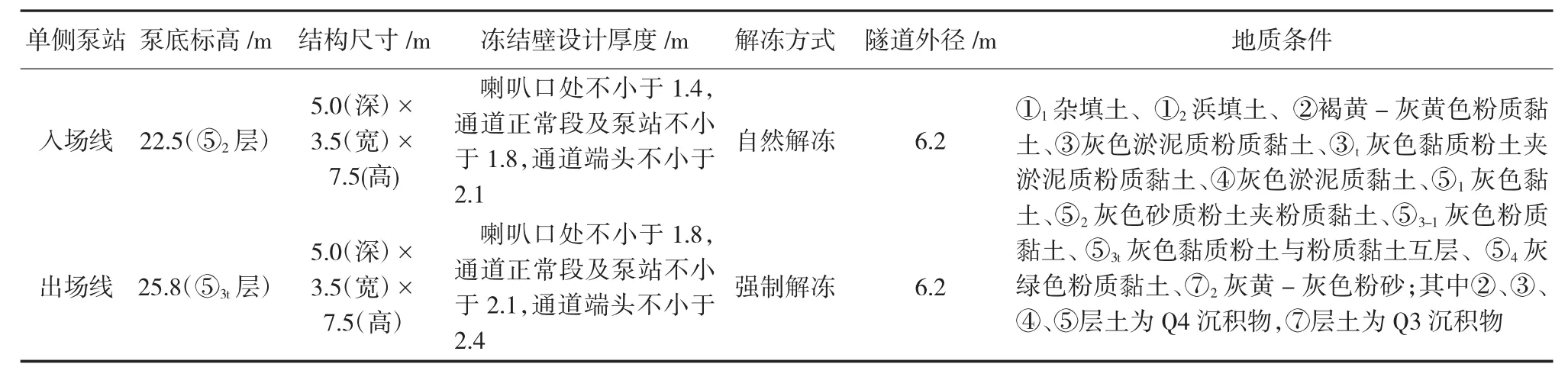

入場線盾構段單側泵站位于上海市浦東新區華夏中路高架西側約43m。出場線盾構段單側泵站位于上海市浦東新區三八河東側約26m。兩項目直線距離約500m。場地周邊為空地,施工影響范圍內無地下管線及建構筑物。出入場線單側泵站位置見圖1;出入場線單側泵站部分參數對比情況見表1。

圖1 出入場線單側泵站位置示意圖

通過圖1、表1可以看出,出入場線單側泵站在結構尺寸、地質條件、凍結壁設計厚度等內容上基本一致。

2 監測情況

2.1 隧道結構監測

隧道結構監測主要對單側泵站兩側50m范圍內的隧道垂直位移和橫徑收斂進行觀測。

表1 出入場線單側泵站概況對比情況表

隧道垂直位移監測點先密后疏布置,在泵站中心線對應鋼管片的拱底位置布設1個測點,泵站中心線兩側10環(每環為6片寬度1.2m錯縫拼裝的混凝土管片)范圍內每2環布設1個測點,10環范圍外每4環布設1個測點,監測點按環號進行編號。

隧道橫徑收斂監測點布設在泵站兩側第1個混凝土管片上,然后在泵站中心線兩側10環范圍內每2環布設1個斷面,10環范圍外每4環布設1個斷面,監測點按環號進行編號。

2.2 周邊環境監測

地面垂直位移監測范圍為以泵站中心為圓心,半徑為20m的范圍。監測點布設情況如圖2所示。

圖2 泵站施工地面環境監測沉降點布置平面圖(單位:m)

出入場線單側泵站監測自鉆孔施工開始,至融沉注漿完畢后隧道結構及周邊環境數據達到穩定標準為止。為了解單側泵站強制解凍與自然解凍對隧道結構變形及周邊環境產生的直接影響,因鉆孔、凍結、開挖及泵站結構施工所產生的位移在后文數據及分析中剔除。

3 監測成果與分析

3.1 隧道垂直位移監測

3.1.1 隧道垂直位移與空間距離的關系

將出入場線單側泵站融沉注漿階段隧道垂直位移監測數據進行匯總,為分析隧道垂直位移變化情況與空間距離的關系,繪制出入場線單側泵站隧道垂直位移展開曲線圖,如圖3所示。

圖3 出入場線單側泵站隧道垂直位移展開曲線圖

從圖3中可以看出:

(1)隧道在單側泵站中心位置呈盆式下沉。自然解凍產生的隧道垂直位移量為-9.8mm,強制解凍產生的隧道垂直位移量為-2.0mm,泵站中心位置在自然解凍下產生的沉降較強制解凍下大。

(2)泵站側壁與凍結壁交圈位置處于盆式下沉邊緣,相對中心位置上抬。自然解凍產生的隧道垂直位移量為-7.2mm,強制解凍產生的隧道垂直位移量為2.0mm,泵站側壁與凍結壁交圈位置在自然解凍下產生的沉降較強制解凍下大。

(3)隧道在凍結壁以外位置產生的隧道垂直位移變化隨距離增加而逐步減小,自然解凍產生的平均隧道垂直位移量為-0.8~-8.3mm,強制解凍產生的平均隧道垂直位移量為1.3~-1.0 mm。自然解凍和強制解凍對隧道沉降的主要影響區域在20m以內,及3D(D為隧道直徑,6.2m,下同)范圍內,影響量分別為0.3‰D和0.1‰D。強制解凍對隧道沉降的次要影響區域在20m以外,即3D范圍外,強制解凍和自然解凍手段對隧道垂直位移影響量基本一致,影響量在0.1‰D以內。

3.1.2 隧道垂直位移與溫度的關系

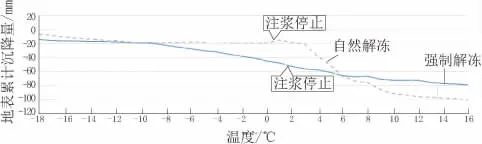

根據測溫孔監測數據與凍結壁交圈位置隧道垂直位移累計變化量,繪制出隧道垂直位移-溫度曲線圖,見圖4。

圖4 出入場線單側泵站隧道垂直位移-溫度曲線圖

從圖4可以看出:

(1)強制解凍產生的隧道垂直位移整體變化量小于自然解凍。強制解凍產生的隧道垂直位移量在±3mm以內,自然解凍產生的隧道垂直位移量為-11mm。

(2)注漿施工完成后,強制解凍產生的隧道垂直位移變形速率逐漸趨緩,達到0.25 mm/℃。自然解凍產生的隧道垂直位移在解凍及注漿施工完成后,變形速率沒有出現明顯緩和趨勢,達到0.48mm/℃。

整體來看,采用自然解凍手段對隧道垂直方向位移影響較采用強制解凍手段大。在泵站結構、凍結壁交圈及凍結壁以外位置的隧道垂直位移影響最大差異量分別為1.7‰D、1.4‰D和0.2‰D,即越靠近泵站中心位置的隧道垂直位移受解凍手段影響所造成的差異性越大。在注漿完成后自然解凍產生的隧道垂直位移變形速率是強制解凍的近2倍。

3.2 隧道橫徑收斂

3.2.1 隧道橫徑收斂與空間距離的關系

將出入場線單側泵站融沉注漿階段隧道橫徑收斂監測數據進行匯總,為分析隧道橫徑收斂變化情況與空間距離的關系,繪制出入場線單側泵站隧道橫徑收斂展開曲線圖,如圖5所示。

圖5 出入場線單側泵站隧道橫徑收斂展開曲線圖

從圖5中可以看出:

(1)泵站側壁與凍結壁交圈位置產生了相對明顯的橫徑張開,自然解凍產生的隧道橫徑張開量為7.9mm,強制解凍產生的隧道橫徑張開量為9.0mm。融沉階段強制解凍產生的隧道橫徑張開量略大于自然解凍。

(2)凍結壁以外位置產生的隧道橫徑變化隨距離增大而逐漸減小,自然解凍產生的隧道橫徑變化量為2.6~6.3mm,強制解凍產生的隧道橫徑變化量為2.8~7.7mm。強制解凍對隧道橫徑的主要影響區域在20m以內,即3D范圍內,影響量在0.5‰D~1.2‰D。強制解凍對隧道橫徑的次要影響區域為20m以外,即3D范圍外,強制解凍和自然解凍手段對隧道橫徑影響量基本一致,影響量在 0‰D~0.5‰D。

3.2.2 隧道橫徑收斂與溫度的關系

根據測溫孔監測數據與凍結壁交圈位置隧道橫徑收斂累計變化量,繪制出隧道橫徑收斂-溫度曲線圖,見圖6。

圖6 出入場線單側泵站隧道橫徑收斂-溫度曲線圖

從圖6中可以看出:

(1)強制解凍產生的隧道橫徑整體張開量較自然解凍大。強制解凍產生的隧道橫徑收斂量在9mm以內,自然解凍產生的隧道橫徑收斂量在8mm以內。

(2)注漿施工完成后,強制解凍與自然解凍產生的隧道橫徑收斂速率逐漸趨緩,分別為0.4mm/℃和 0.8mm/℃。

綜上所述,融沉階段采用強制解凍手段對隧道橫徑的影響與采用自然解凍手段時基本一致,影響量均隨距離增大而逐漸減小。在凍結壁交圈、主要影響區及次要影響區的隧道橫徑變化最大差異量分別為0.22‰D、0.19‰D和0.04‰D,即越靠近泵站中心位置的隧道橫徑收斂受解凍手段影響所造成的差異越大。在注漿完成后自然解凍產生的隧道收斂變化速率是強制解凍的2倍。

3.3 地表垂直位移

3.3.1 地表垂直位移與空間距離的關系

將出入場線單側泵站融沉注漿階段地表沉降監測數據進行匯總,為分析地表沉降情況與影響距離的關系,繪制出入場線單側泵站地表垂直位移展開曲線圖,如圖7所示。

從圖7中可以看出:

圖7 出入場線單側泵站地表垂直位移展開曲線圖

地表垂直位移量與泵站中心地面投影距離成反比,距離中心越近則下沉越明顯。0m至30.6m范圍內,自然解凍產生的地表垂直位移量為-100.8~-10.2 mm,強制解凍產生的地表垂直位移量為-79.2~14.2mm,最大差異量為3.5‰D。

根據地表垂直位移展開曲線計算自然解凍與強制解凍線性趨勢,可以看到2條趨勢線隨距離增加呈逐步接近狀態,即隨距離增加自然解凍與強制解凍對地表垂直位移影響的差異性逐漸減弱。

3.3.2 地表垂直位移與溫度的關系

根據測溫孔監測數據與凍結壁交圈位置地表垂直位移累計變化量,繪制出地表垂直位移-溫度曲線圖,見圖8。

圖8 出入場線單側泵站地表垂直位移-溫度曲線圖

從圖8中可以看出:

強制解凍產生的地表沉降速率較均勻,約為2mm/℃。自然解凍產生的地表沉降速率在注漿停止后有所增加,由1mm/℃上升到5mm/℃。因此在注漿停止后,自然解凍產生的地表沉降量超過強制解凍,并且差距逐漸增加。

綜上所述,從空間上來看,強制解凍與自然解凍所產生的地表垂直位移分布規律基本一致,位移量與泵站中心地面投影距離成反比,且呈線性分布趨勢。從溫度發展規律來看,強制解凍產生的地表沉降速率較均勻,自然解凍產生的地表沉降速率在注漿停止后逐漸增加。

4 結語

(1)整體而言,從強制解凍與自然解凍對不同監測內容的影響上來看,強制解凍對隧道垂直位移、隧道橫徑收斂及地表垂直位移的影響程度普遍小于自然解凍。

(2)從空間影響距離角度來看,強制解凍與自然解凍對隧道垂直位移、隧道橫徑收斂、地表垂直位移最大差異位置普遍位于泵站側壁與凍結壁交圈處,差異性分別為0.3‰D、0.5‰D和3.5‰D,說明2種解凍手段對隧道結構位移的影響差異性較小,而對周邊環境變形的影響差異性較大。

(3)從溫度變化過程角度來看,強制解凍與自然解凍在注漿過程中,對隧道結構位移和周邊環境變形的影響整體差異不大。在注漿停止后強制解凍引起的變形速率逐步減小,自然解凍引起的變形速率未出現明顯緩和。注漿完成后,強制解凍與自然解凍對隧道垂直位移、隧道橫徑收斂、地表垂直位移變形速率的影響差異均接近2倍。

(4)在結構尺寸、地質條件、凍結壁設計厚度等情況基本一致的背景下,強制解凍加速了土體融沉的進程,使得隧道結構位移及周邊環境變形在注漿階段得到較好的控制,后期變形情況穩定。而自然解凍在注漿結束后周邊環境變形仍有繼續發展趨勢,對融沉控制較為不利。