馬克思主義研究的相關動向與新的視閾

方詩勻

摘 要:通過對文獻的計量分析,研究發現:在馬克思主義研究中,研究主題以中國特色社會主義與馬克思主義中國化為熱點;研究類型以規范研究居多;研究方法多采用文獻研究;研究機構以高校為主;研究地域分布不平衡,北京是研究重鎮,江蘇、上海、湖北和廣東各占一席之地;跨校合作同地吸引力強,同地區的高校合作較多。在以后的研究中,馬克思主義的社會學傳統,以及在馬克思主義指引下對中華優秀傳統文化進行相關研究,是馬克思主義研究新的視閾。

關鍵詞:馬克思主義研究;相關動向;新的視閾;計量分析

上世紀初,十月革命一聲炮響,為中國帶來了馬克思主義。以此為開端,馬克思主義在中國的發展已逾百年,其在中國大地上的“生根發芽”和“茁壯成長”對中國社會的變遷和發展產生著巨大的影響,無論是在理論涵養上,還是在實踐指導中。在革命、建設和改革的不同時期,我們以馬克思主義為指導思想,立足基本國情,結合實踐所需,產生了毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想等重大成果。特別是2004年以來,中共中央啟動實施了馬克思主義理論研究與建設工程,自此,馬克思主義研究步入了一個繁榮發展的階段,取得了豐碩的研究成果[1]。然而,實踐不斷向前,社會繼續發展,仍然呼喚著與時俱進的思想火花和理論指引。進入新時代,我們更加需要不斷推進馬克思主義研究和馬克思主義中國化,在與時俱進和緊跟時代步伐的過程中,將理論與現實緊密連接,推動理論不斷發展,以此來更好地指導社會主義現代化建設,將中國特色社會主義實踐推向前進。本研究擬通過對《馬克思主義研究》2008—2017年文章的計量分析,把握馬克思主義研究的相關動向,并基于此嘗試探求馬克思主義研究新的視閾,以期為推進馬克思主義研究做出一點有益的努力。

一、 數據來源與研究方法

文獻計量分析是以文獻信息為研究對象,以文獻計量學為理論基礎,運用數學與統計分析方法考察文獻的外部特征,描述、評價和預測某一學術領域的研究現狀和發展趨勢[2]。本研究采用文獻計量分析法,通過分析馬克思主義研究領域的代表性期刊《馬克思主義研究》來展開研究。通過對文獻信息的計量分析,例如作者、題名、引文等信息,可以定量地揭示某一學術領域的發展歷程、研究重點、研究成果以及研究趨勢[3]。借助中國知網(CNKI)學術期刊網絡出版數據庫,對《馬克思主義研究》進行精準檢索,時間設定為2008-2017年。經過數字統計,并剔除會議綜述、征稿通知等非研究對象,從知網中檢索到的文獻總計1699篇,除去缺少相關分析內容的兩篇,實際可以進行分析的文獻總數為1697篇。在此基礎上,利用EXCEL軟件對所統計到的文獻進行計量分析,主要從文獻的作者單位來源、研究主題、研究方法等五個指標對搜集到的文獻進行量化描述和分析,并以此為支撐,進一步提出相關總結和可能研究取向。

二、基本情況與計量描述

(一)作者單位

從表1可以看出,在作者單位來源情況上,中國社會科學院高居榜首,成為作者來源地的翹楚。但從作者單位來源的性質上來看,社科院雖在眾數上較多,然而在總的數量上,高校明顯多于社科院。從作者單位所屬省市情況上來看,北京占據著較大優勢,湖北、江蘇、上海各有一席之地,廣東、福建、吉林緊隨其后。仔細斟酌之,可以發現,北京和長三角地區是馬克思主義研究的重鎮,中部地區則以湖北為代表。這在一定程度上反映了馬克思主義研究領域在全國的分布情況,但也體現了馬克思主義研究的地區不平衡性和地方差距。

(二)跨校合作

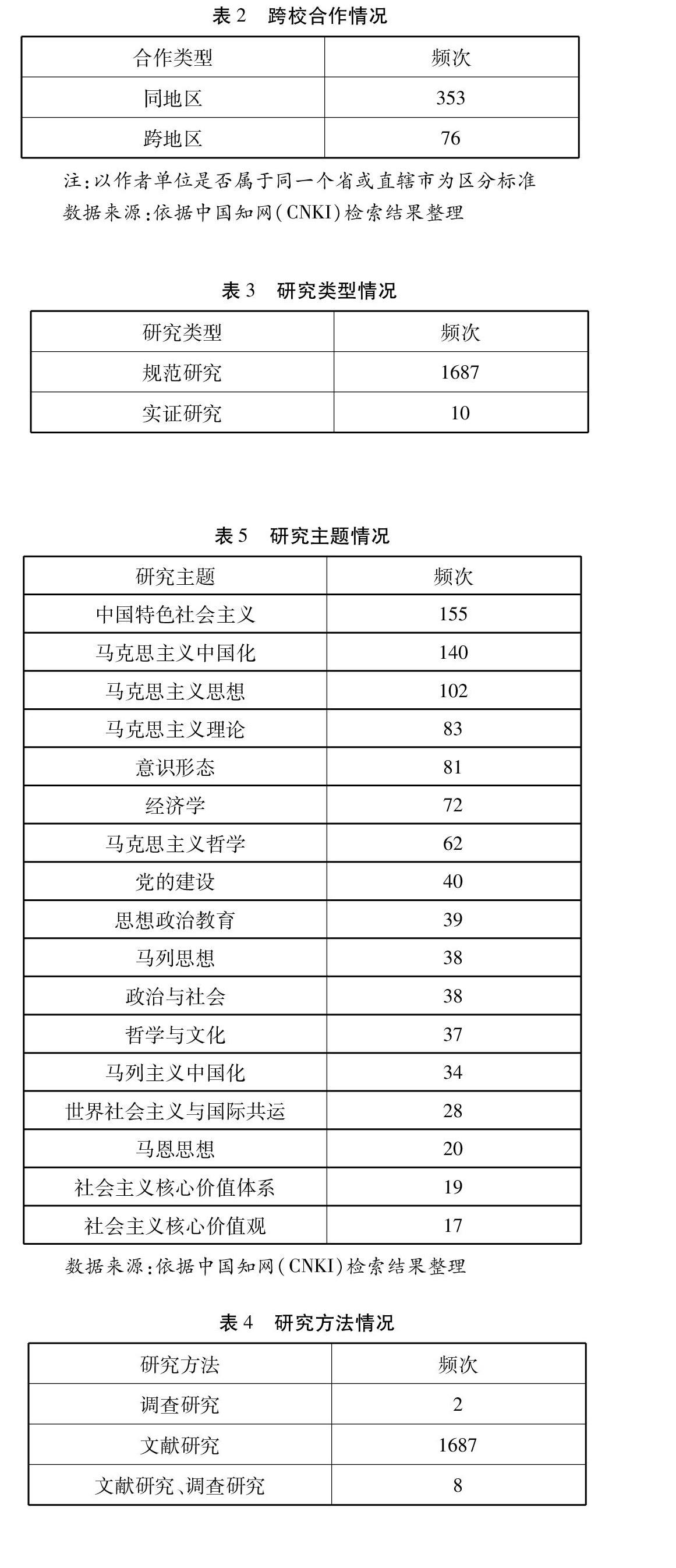

在某一研究領域的跨校合作情況,不僅可以反映出研究領域內學者們之間的互動交流和學術合作,還能夠體現出研究領域的開放程度。從表2可以知曉,處于同一地區的學者所進行的跨校合作頻次很高,也就是說在同一個省或直轄市的合作頻率很高。而不在同一個省或直轄市的合作頻率則較低,換言之,跨地區的跨校合作頻次較低。在某種程度上,這可能是由于處在同一個省或直轄市的學者,在進行合作研究時具有更多的便利條件所影響的。

(三)研究類型

一般而言,社會科學研究的類型分為規范研究和實證研究。規范研究著重從價值的層面來看待和理解問題,也就是要闡述什么是好的、什么是值得的和什么是應當的。而實證研究則強調事實層面,主張以價值中立甚至是價值去除的態度,來進行問題研究。從表3可以發現,在馬克思主義研究領域中,規范研究是占絕大多數的,只有極少數的實證研究“在場”。這在一定程度上表明了馬克思主義研究類型的單一化,同類型研究的存量頗多。但是,這也為豐富馬克思主義研究類型,提供了廣闊的進步空間。

(四)研究方法

在社會科學研究中,根據研究資料的類型、收集資料的途徑或方法、分析資料的手段和技術這幾條標準,可以將研究方法分為以下四種類型:調查研究、實地研究、實驗研究和文獻研究。調查研究的主要特征是采用結構式的調查收集資料和在大量樣本基礎之上的統計分析。實地研究的特點是采用無結構式的觀察和訪問收集資料,使用定性分析和投入理解法對收集到的資料進行分析和闡釋。實驗研究以實驗設計為典型特征,一般分為實驗組和控制組,在資料分析上主要采用統計方法。文獻研究是從現存的二手資料入手,對資料內容展開研究,常常用于一些理論性研究中。從表4可以看到,在馬克思主義研究中,文獻研究的方法是被普遍采用的。這也表明,在馬克思主義研究中,方法上的突破和豐富是這一研究領域所值得發掘的。

(五)研究主題

某一研究領域中的研究主題是反映這一研究領域動向的方向標和溫度計,透過研究主題的熱度情況,我們能夠洞察出這一研究領域中,學者們所關心和關注的議題。從表5可以發現,中國特色社會主義、馬克思主義中國化、馬克思主義思想是學者們較為關心和關注的議題,也是研究的熱點。誠然,這是符合中國的國情的。中國特色社會主義是對馬克思主義的世界觀和方法論,對馬克思主義關于社會基本矛盾、關于生產力最終決定作用、關于人民群眾是歷史創造者等等一系列基本原理的創造性運用和發展[4]。我們現在所堅持和發展的也正是中國特色社會主義,所進行的實踐就是中國特色社會主義偉大實踐。馬克思主義中國化是自馬克思主義傳入中國以降,我們就著力追求和實現的目標。它是指馬克思主義與中國具體實際相結合的歷史過程以及在這一歷史過程中產生的中國化的馬克思主義成果。當前,我們仍然在不斷推進馬克思主義中國化的進程,不斷提升馬克思主義中國化成果的質量。馬克思主義思想博大精深,涉及面廣而深,包括人類社會發展的思想、人民立場的思想、生產力與生產關系的思想、人民民主的思想、文化建設的思想、社會建設的思想、人與自然的思想、世界歷史的思想、馬克思主義政黨建設的思想。由此可見,在這一方面的研究是存在著巨大潛力的。

三、基本總結與新的視閾

(一)基本總結

自馬克思主義傳入中國以來,我們就不遺余力地推進馬克思主義中國化的進程,堅持和發展馬克思主義,取得了豐碩的成果。通過對《馬克思主義研究》近十年(2008-2017)載文的分析,可以窺探出馬克思主義研究領域的相應特點。第一,在研究主題上,緊緊貼合中國特色社會主義偉大實踐這一時代主旋律,注重從學術理論層面回應中國特色社會主義實踐過程中的現實難題和時代呼喚。同時也注重對馬克思主義經典理論和思想的研究,不斷從中發掘出新的有價值的東西,不斷推進馬克思主義中國化的深度與廣度,而且更加關注國外馬克思主義研究,以一種開放包容的視野對待國外的研究成果。第二,在研究方法上,以文獻研究為主,缺乏對其它研究方法的適當運用。馬克思主義從來都是實踐性突出的學科,因此在研究方法上,就不能僅僅寓于文獻研究上,通過多種形式的研究方法來展開研究,才是體現馬克思主義實踐性這一寶貴品質的有效途徑。第三,在研究類型上,以規范研究居多,實證研究“缺場”。這是比較現實的問題,研究類型過于偏重某一種,不利于研究活力的激發,也會阻礙新的研究可能性的迸發。規范研究注重價值的探討,而實證研究強調事實先于價值。在研究中,過于偏向某一方都是有失偏頗的,會使我們可能只看到事物的一面。因此,不排斥“應該是什么”,但首先要弄清楚“是什么”,突出動態的過程研究[5],或許是一條可行之路。第四,在研究機構性質上,高校是研究的主陣地,也是研究成果的主產區。可見,高校在馬克思主義研究領域具有十分重要的作用,是馬克思主義研究的關鍵推動者。在研究地域分布上,北京作為我國的政治中心,成為馬克思主義研究的重鎮,江蘇、上海、湖北和廣東各占一片陣地。由此,馬克思主義研究的全國版圖分布已清晰可見,地區間的差距較為明顯,說明馬克思主義研究在各個地方的發展是不平衡的。在跨校合作上,同地區的合作較多,意即在同一個省或直轄市的高校開展的合作研究頻率較高。而跨地區的合作則較少,這或許是值得拓展的一個方向。

(二) 新的視閾

眾所周知,馬克思主義有三大理論源泉:德國古典哲學、英國古典政治經濟學和英法空想社會主義。與此相對應,馬克思主義有三大組成部分:馬克思主義哲學、馬克思主義政治經濟學和科學社會主義。在推進馬克思主義中國化的進程中,我們不斷細化研究議題,形成了豐富的研究量存。然而一個學科的繁榮發展是需要不斷推陳出新的,馬克思主義是一座思想寶庫,蘊含著太多的“精神食糧”,這正是我們所需要去發掘的。馬克思主義的社會學傳統就是值得我們去探索和研究的一個寶藏,這其中既有抽象層面的傳統,也有具體層面的傳統。在抽象層面上,是指運用唯物史觀,對一定的社會歷史形態當做一種自然歷史過程來研究,并對社會形態的整體及各個方面進行科學、辯證的考察。例如,在馬克思主義的社會學傳統中,關于社會對立與統一、沖突與整合的思想,仍然極具啟發意義。在現代化進程和中國特色社會主義實踐過程中,我們不得不承認對立、沖突和統一、整合是并存的,因此,我們的建設與改革實踐也應當立足于這樣的認識和判斷。而在具體層面上,則是關于社會生活和歷史的具體問題與社會事實的社會學研究。繼承上述傳統,在重視基礎理論研究的同時,將視野與目光投向與國民經濟社會發展相關的領域,例如社會治理、社會建設、城鎮化、精準扶貧與精準脫貧,是馬克思主義研究應有的研究取向與學科擔當。同樣重要的是,對中華優秀傳統文化的發掘和發揚,對于馬克思主義研究的發展是不可或缺的。中華文化源遠流長,蘊藏著十分絢麗的文化瑰寶。其中,有關人與自然關系、人與人之間關系、心與身之間關系、民族與民族之間關系、國家與國家之間關系的探討與論述,對于今天的人類社會發展與進步,意義深遠。因此,在馬克思主義的指導下,采用馬克思主義的研究方法,秉持著馬克思主義的原則,對中華優秀傳統文化進行研究,在豐富馬克思主義研究內容和促進馬克思主義研究發展的同時,也會有助于增強我們的文化自信。一言以蔽之,馬克思主義的社會學傳統與在馬克思主義指導下對中華優秀傳統文化的研究是馬克思主義研究新的可能視閾,也是馬克思主義研究得以豐富和發展的可能研究取向。

[參考文獻]

[1]程恩富,胡樂明.中國馬克思主義理論研究60年[J].馬克思主義研究,2010(1):11-22.

[2]周春平.中國馬克思主義研究:1998-2016——基于CSSCI來源期刊文獻的計量分析[J].北京行政學院學報,2017(3):93.

[3]魏志華等.家族企業研究:一個文獻計量分析[J].經濟學季刊,2014(1):27-56.

[4]陳先達.論馬克思主義基本原理及其當代價值[J].馬克思主義研究,2009(3):35-45.

[5]徐勇.實證思維通道下對“祖賦人權”命題的擴展認識——基于方法論的探討[J].探索與爭鳴,2018(9):43.

(作者單位:華中師范大學 社會學院,湖北 武漢 430079)