基于集聚度的我國西部地區衛生資源配置評價

沈曉 甘恩儒 徐一明

武漢大學政治與公共管理學院,武漢,430072

世界衛生組織指出,每個人都有獲得基本醫療衛生服務的權利,即健康可及性是每個人的權利[1]。新醫改以來,我國西部地區衛生服務體系顯著改善,但受地域環境、經濟條件等因素的綜合影響,西部地區整體衛生資源布局結構仍不盡合理,嚴重影響了居民衛生資源利用的公平性和可及性。為了解當前西部地區衛生資源配置的現狀,本研究運用集聚度這一評價指標,對2012-2016年西部地區12個省(直轄市、自治區)的執業(助理)醫師、護士、全科醫生和床位數的配置情況進行分析,進而為西部地區衛生資源的布局規劃提供依據和建議。

1 資料來源與方法

1.1 資料來源

數據主要來源于2013-2017年《中國衛生和計劃生育統計年鑒》,包括西部地區各省(直轄市、自治區)的執業(助理)醫師數、護士數、全科醫生數和床位數;部分來源于2012-2017年《中國統計年鑒》,包括西部地區各省(直轄市、自治區)的總人口(常住人口)和地理面積。本研究中的西部地區包括:內蒙、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、廣西、重慶、四川、貴州、云南和西藏12個省(直轄市、自治區)。

1.2 研究方法

采用綜合考慮人口和地理因素的衛生資源配置評價指標——集聚度對西部衛生資源配置進行分析。

衛生資源集聚度(Health Resources Agglomeration Degree, HRAD),是指某一地區以占全部測評區域1%的土地面積上集聚的衛生資源總量的比重[2]。公式如下:

其中,HARDm表示m省(直轄市、自治區)的衛生資源集聚度,HAm表示 m省(直轄市、自治區)擁有的衛生資源數量,包括執業(助理)醫師數、注冊護士數、全科醫生數和床位數,HR表示西部地區擁有的衛生資源數量,Am表示m省(直轄市、自治區)的地理面積,A表示西部地區的地理面積。

人口集聚度(Population Agglomeration Degree, PAD),是指某一地區以占全部測評區域1%的地理面積上集聚的人口的比重[3]。公式如下:

其中,PADm表示 m省(直轄市、自治區)的人口集聚度,Pm表示 m省(直轄市、自治區)的人口數量,P表示西部地區的人口數量,Am表示表示m省(直轄市、自治區)的地理面積,A表示西部地區的地理面積。

一般認為,當衛生資源集聚度大于1時,說明衛生資源按地理面積配置公平性較高;同時,當衛生資源集聚度和人口集聚度之間的差值接近于0時,說明衛生資源基本能夠滿足當地居民的衛生需求,衛生服務可及性較好;當兩者的差值大于0時,表明集聚的衛生資源較集聚的人口而言相對過剩,當兩者的差值小于0時,說明集聚的衛生資源較集聚的人口而言相對不足[4]。

本研究基于資源同質性假設構建衛生資源配置評價框架,即不區分不同個體之間服務質量和服務能力的差異[5]。

1.3 統計學方法

采用Excel 2016錄入整理、分析數據。

2 結果

2.1 西部地區衛生資源配置基本情況

2012-2016年,我國西部地區衛生資源總體呈現增長趨勢。截止2016年年底,西部地區執業(助理)醫師數達804126人,過去五年年平均增長率為4.2%;注冊護士達937325人,年平均增長率為10%;全科醫生達42602人,年平均增長率為20%;床位數達2139772張,年平均增長率為6.6%。從衛生資源人均擁有量來看,西部地區每千常住人口醫療衛生機構床位數為5.72張(同期全國:5.37張),每千常住人口執業(助理)醫師為2.15人(同期全國:2.31人),每千常住人口注冊護士為2.5人(同期全國:2.54人),每萬常住人口全科醫生為1.13人(同期全國:1.51人),醫護比為1∶1.16(同期全國1∶1.1),總體而言,西部地區衛生資源配置平均水平與全國平均水平差異不大。

2.2 西部地區衛生資源集聚度分析

2012-2016年,我國西部地區各省(直轄市、自治區)執業(助理)醫師、注冊護士的集聚度整體變化幅度均較小,表明按地理配置的公平性未有較大改善。其中,集聚度大于1的省份有陜西、甘肅、寧夏、廣西、重慶、四川、貴州和云南,表明這些省份的執業(助理)醫師、注冊護士具有較好的地理可及性;集聚度小于1的省份有內蒙、青海、新疆、西藏,表明這些省份的執業(助理)醫師、注冊護士的地理可及性較差。從省份的地理分布看,西南地區執業(助理)醫師、注冊護士按地理面積分布的公平性整體上好于西北地區。

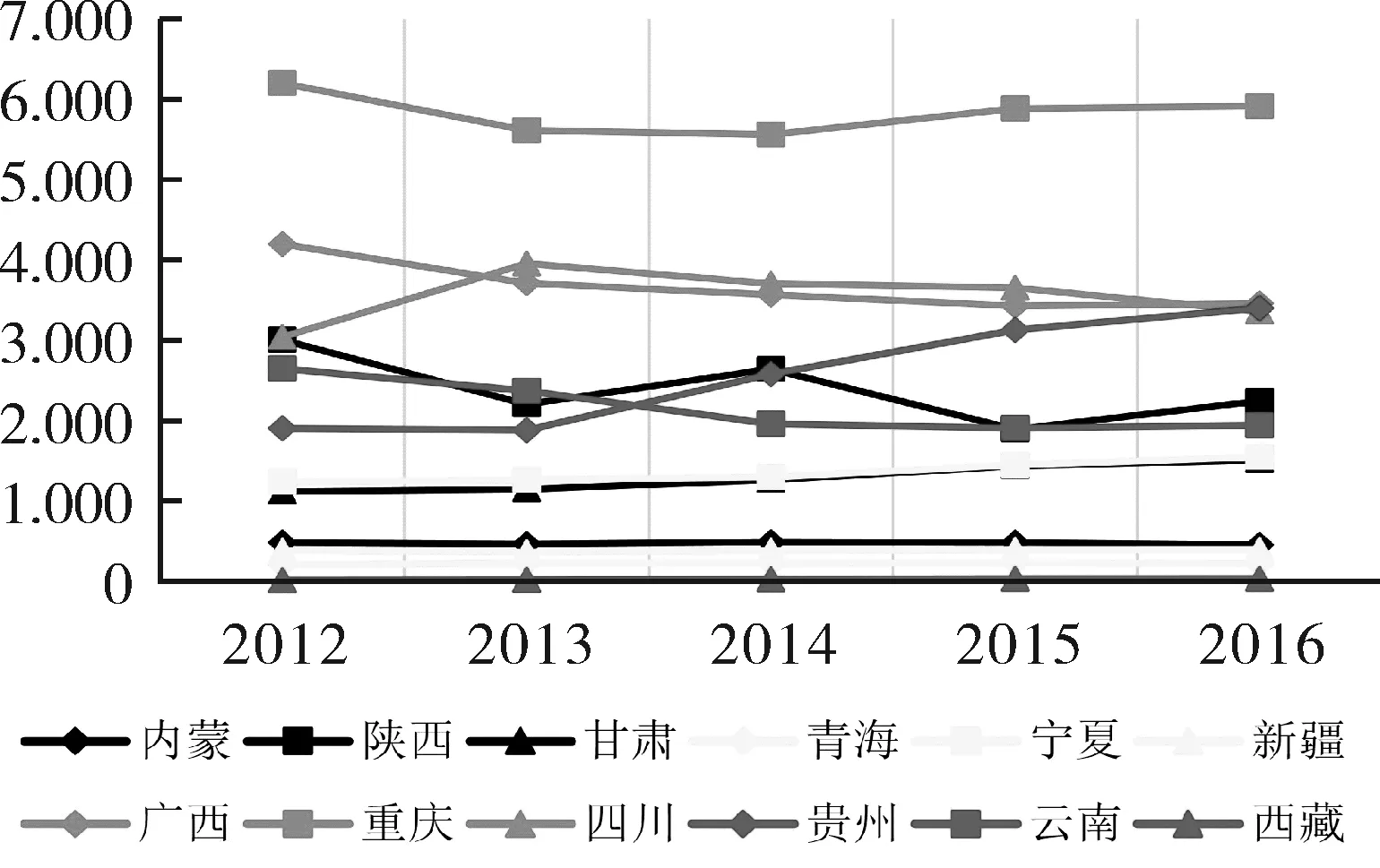

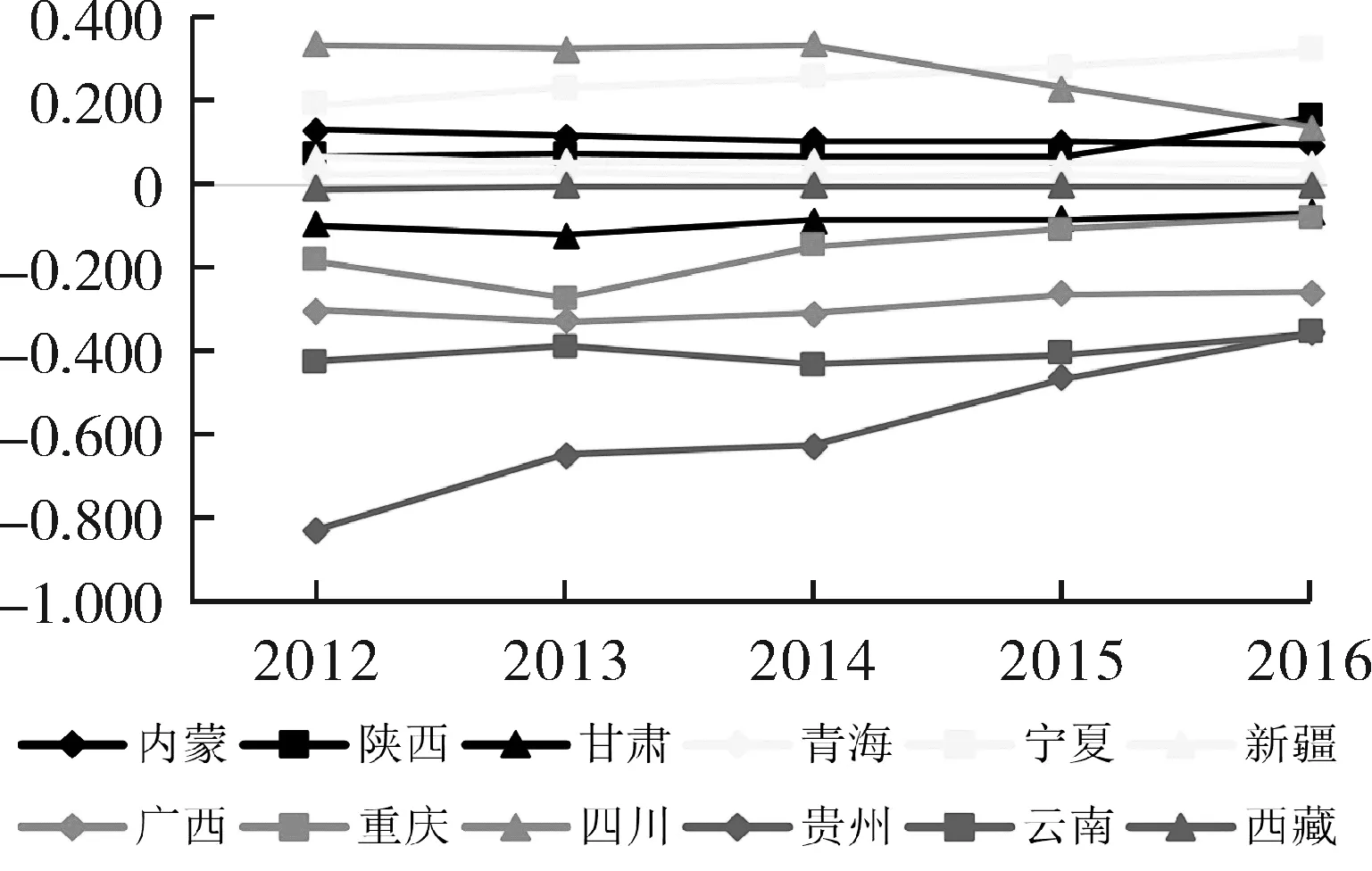

由圖1可知,2012-2016年,除貴州和陜西外,我國西部地區各省(直轄市、自治區)全科醫生的集聚度整體變化幅度較小。除內蒙、青海、新疆和西藏外,其余西部各省份的集聚度均大于1,表明這些省份的全科醫生按地理面積配置具有較好的公平性,而內蒙、青海、新疆和西藏的全科醫生按地理面積分布的公平性較差。由圖2可知,2012-2016年,我國西部地區各省(直轄市、自治區)醫療機構床位的集聚度整體變化幅度較小。除內蒙、青海、新疆和西藏外,其余西部各省份的集聚度均大于1,表明從醫療機構床位按地理面積分布的公平性來看,內蒙、青海、新疆和西藏的地理可及性明顯較低。

圖1 2012-2016年我國西部地區全科醫生集聚度

圖2 2012-2016年我國西部地區床位集聚度

2.3 西部地區衛生資源集聚度與人口集聚度對比分析

由圖3可知,2012-2016年,除四川外,西部各省(直轄市、自治區)執業(助理)醫師資源按人口分布的可及性均有不同程度的提升,其中貴州的可及性顯著提升。四川、寧夏、內蒙、陜西和新疆的集聚度差值大于0,表明這些省份的執業(助理)醫師資源相對過剩,能夠較好地滿足居民需求;而甘肅、重慶、廣西、云南和貴州的集聚度差值小于0,說明這些省份的執業(助理)醫師資源較人口需求而言相對不足。由圖4可知,2012-2016年,除陜西、甘肅外,其他各省(直轄市、自治區)注冊護士集聚度與人口集聚度之間的差值呈現出接近于0的趨勢,側面反映出西部大多數省份集聚的注冊護士資源能夠基本滿足當地民眾的需求,同時表明資源在這些省份間的分布更加合理;而甘肅聚集的注冊護士資源則較人口需求而言則存在較大的短缺,且近幾年間未有明顯改善。

圖3 2012-2016年我國西部地區執業(助理)醫師-人口集聚度差

圖4 2012-2016年我國西部地區注冊護士-人口集聚度差

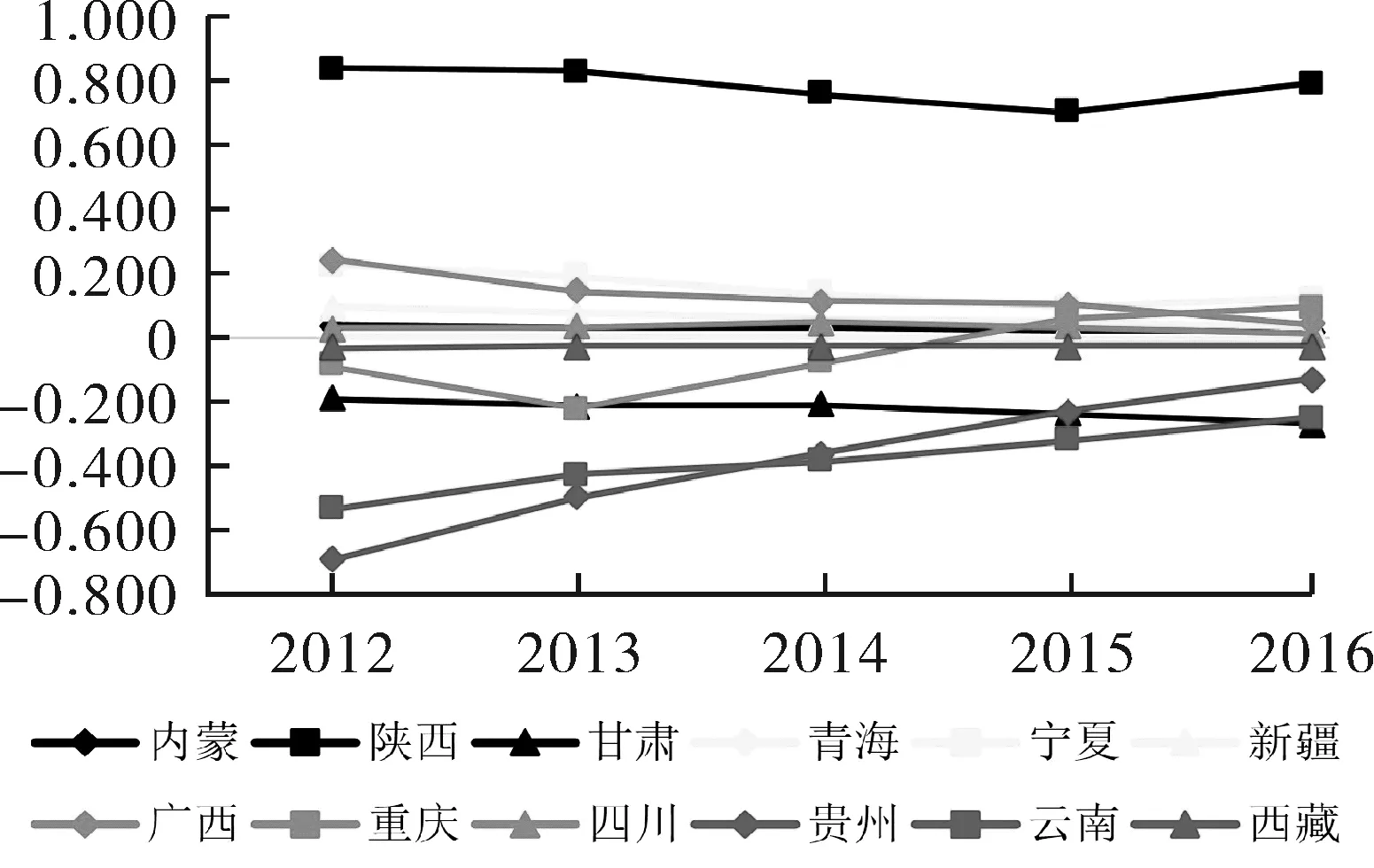

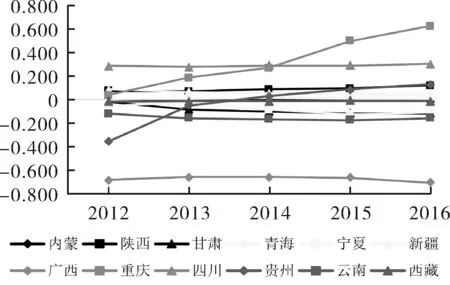

由圖5可知,2012-2016年,貴州、陜西、重慶、四川、云南和廣西全科醫生集聚度與人口集聚度的差值整體變化幅度較大,其余省(直轄市、自治區)整體變化幅度很小。其中,貴州和寧夏的聚集度差值雖然小于0但增長趨勢明顯,說明它們所集聚的全科醫生資源的短缺狀態有所改善;重慶和陜西的集聚度差值小于0且呈現下降趨勢,表明這一時期兩地所集聚的全科醫生資源較人口需求而言的缺口進一步擴大;廣西和云南的集聚度差值由大于0轉變為小于0,表明過去幾年兩個省份的全科醫生人口可及性有所下降。由圖6可知,2012-2016年,除廣西、云南、甘肅和寧夏外,其余省(直轄市、自治區)集聚的醫療機構床位基本能夠滿足當地居民的需求。其中,廣西的醫療機構床位資源一直處于相對短缺的狀態,而重慶和貴州的集聚度差值增長顯著,說明重慶和貴州兩個地區的醫療機構床位資源狀況改善明顯,人口可及性進一步增強。

圖5 2012-2016年我國西部地區全科醫師-人口集聚度差

圖6 2012-2016年我國西部地區床位-人口集聚度差

3 討論

3.1 西部地區全科醫生地理可及性提升明顯

從西部地區各類衛生資源集聚度的變化幅度中可以發現,全科醫生集聚度波動幅度較大,尤其是陜西、廣西、四川、貴州和云南等地區,說明2012-2016年間西部地區的全科醫生資源相對于其他衛生資源而言發展更加顯著。根據全科醫生集聚度與經濟集聚度相關分析研究,經濟發展水平對全科醫生地理分布有正向影響[6]。參考2012-2016年這些地區的GDP增長速度可以發現,陜西、廣西等地區的經濟發展速度波動相對較大但增速較快,這與同階段這些地區全科醫生集聚度波動幅度較大的情況基本吻合。此外,新醫改以來一系列促進全科醫生發展的政策對西部地區全科醫生集聚度變化無疑也產生了一定影響。

3.2 西部地區衛生資源配置可及性有所提升但仍有不足

2012-2016年,無論是衛生資源集聚度,還是衛生資源集聚度與人口集聚度的差值均呈現良好發展的趨勢,西部地區衛生資源按人口或地理分布的可及性均有不同程度的提升,但多數省份(直轄市、自治區)的衛生人力資源仍不能滿足當地居民的需求,尤其是執業(助理)醫師和全科醫師。究其原因,一方面,國家政策的傾斜、財政投入的增加使西部各省(直轄市、自治區)能夠投入更多的資源去發展醫療事業,使得衛生資源總量不斷增長;另一方面,健康教育的普及,人們健康意識不斷增強,使得衛生服務需求日益擴大,因此不可避免地還會存在供給與需求間的矛盾[7]。因此,西部地區衛生資源規劃應注重衛生資源的均衡發展,針對不同省份的短缺衛生資源制定有針對性的策略,將更多的資源投入到需要的地方,避免資源浪費和低效率。

3.3 內蒙、青海、新疆和西藏四地居民就醫的地理可及性較差

從衛生資源集聚度的角度看,無論是執業(助理)醫師、注冊護士,還是全科醫生、醫療機構床位,內蒙、青海、新疆和西藏的衛生資源集聚度均小于1,說明這些地區居民就醫的地理可及性較差。究其原因,這些地區地理環境復雜,地廣人稀,群眾居住較為分散,因而衛生服務的范圍較大,居民利用衛生服務的地理可及性較差[8]。因此,政府在規劃衛生資源投入時,對于地廣人稀地區,應重視資源相對于地理分布的可及性程度,合理布局衛生機構,充分考慮醫療機構的服務半徑,將醫療機構設置在盡可能方便群眾就醫的地方[9]。

3.4 重慶、廣西和貴州衛生人力資源地理可及性好但人口可及性差

2012-2016年,重慶、廣西和貴州衛生資源集聚度水平居西部地區前列。然而,按人口配置的結果,重慶、廣西和貴州卻處于西部地區中下游水平,衛生人力資源人口可及性較差。究其原因,主要在于地理和人口因素對于資源配置影響的權重存在差異性,在人口密集地區,一般“人向性”指標影響更大,而在地廣人稀地區,“地向性”指標影響更大。因此,對于重慶、廣西和貴州而言,在進行資源配置時應根據本地區實際情況,綜合考量經濟發展、人口數量和地理分布等因素,優先考慮人口因素對于資源配置的影響[10]。