昆山市居民市內外就診機構選擇及反應性分析

姜若 呂軍 錢國華 魯靖, 謝大偉 萬歡 郝峰峰 霍藝瑩 勵曉紅

1 復旦大學公共衛生學院,復旦大學中國殘疾問題研究中心,國民健康社會風險預警協同創新中心,上海,200032;2 江蘇省昆山市衛生和計劃生育委員會,蘇州,215301

就診機構選擇是指患者在實際利用醫療服務時選擇醫療機構[1],可以反映居民衛生服務需求是否得到滿足,衛生資源配置是否合理[2]。衛生服務反應性分析是衛生系統認識并設法滿足個人的普遍、合理期望時所獲得的結果,是衡量衛生系統績效的重要指標[3-4]。江蘇省昆山市經濟發達,居民收入水平較高,醫療衛生投入大,且距離上海較近,交通方便,便于異地就醫[5]。基于昆山市典型的發展特征及特殊的地理位置,本研究分析昆山市居民對于市內外就診機構的實際選擇及反應性,為昆山市制定衛生政策提供參考依據,同時為其他經濟發達地區制定衛生政策提供借鑒。

1 資料來源與方法

1.1 研究對象

采用立意抽樣法,于2016年7-8月對昆山市居民家庭衛生服務狀況進行自編問卷調查。以開發區、張浦鎮和錦溪鎮作為樣本區鎮,以家庭為單位,正式調查1561戶,最終有效問卷1550戶,有效應答人數5224人,兩周門診率9.3%,過去1年住院率9.2%。

1.2 研究方法

調查內容包括:一般人口學特征、家庭特征、居民市內或市外就診機構選擇、居民對就診機構的反應性、藥品可獲得性、醫療技術水平以及對醫療技術、醫療設備和醫療費用的評價。

家庭人均收入由家庭年可支配收入除以家庭常住人口數得到,由低到高依次分為5個等級。P0-P20為最低收入組,0元≤收入<15520元;P20-P40為較低收入組,15520元≤收入<20000元;P40-P60為中等收入組,20000元≤收入<30000元;P60-P80為較高收入組,30000元≤收入<40000元;P80-P100為最高收入組,收入≥40000元。

衛生系統反應性包含2個部分:第1部分是對個人的尊重,由尊嚴、保密性、自主性和交流組成;第2部分是以患者為中心,由及時關注、社會支持網絡的可及性、基礎設施的質量和選擇醫護人員組成[4]。本研究對門診和住院服務的反應性進行分析,其中對住院的反應性評價包含社會支持。為更全面分析居民醫療機構選擇的相關意向,除衛生服務反應性外,將藥品可獲得性、醫療技術水平、醫療設施和設備水平、醫療收費水平也納入研究。

反應性評價設很差、差、一般、好、很好5個結果,賦值分別為2分、4分、6分、8分、10分。反應性水平的計算公式為Y=0.125Vl+O.125V2+0.125V3+0.125V4+0.200V5+0.150V6+0.100V7+0.05V8。Vl-V8分別代表尊嚴、保密性、自主性、交流、及時關注、社會支持網絡的可及性、基礎設施的質量和選擇醫護人員等8個部分的得分平均值。Y值越接近0反應性水平越低,Y值越高反應性水平越高[6-7]。

1.3 統計學方法

采用 SPSS22.0進行數據匯總和統計分析,計數資料采用χ2檢驗,計量資料采用t檢驗,顯著性水平α=0.05。

2 結果

2.1 門診就診情況

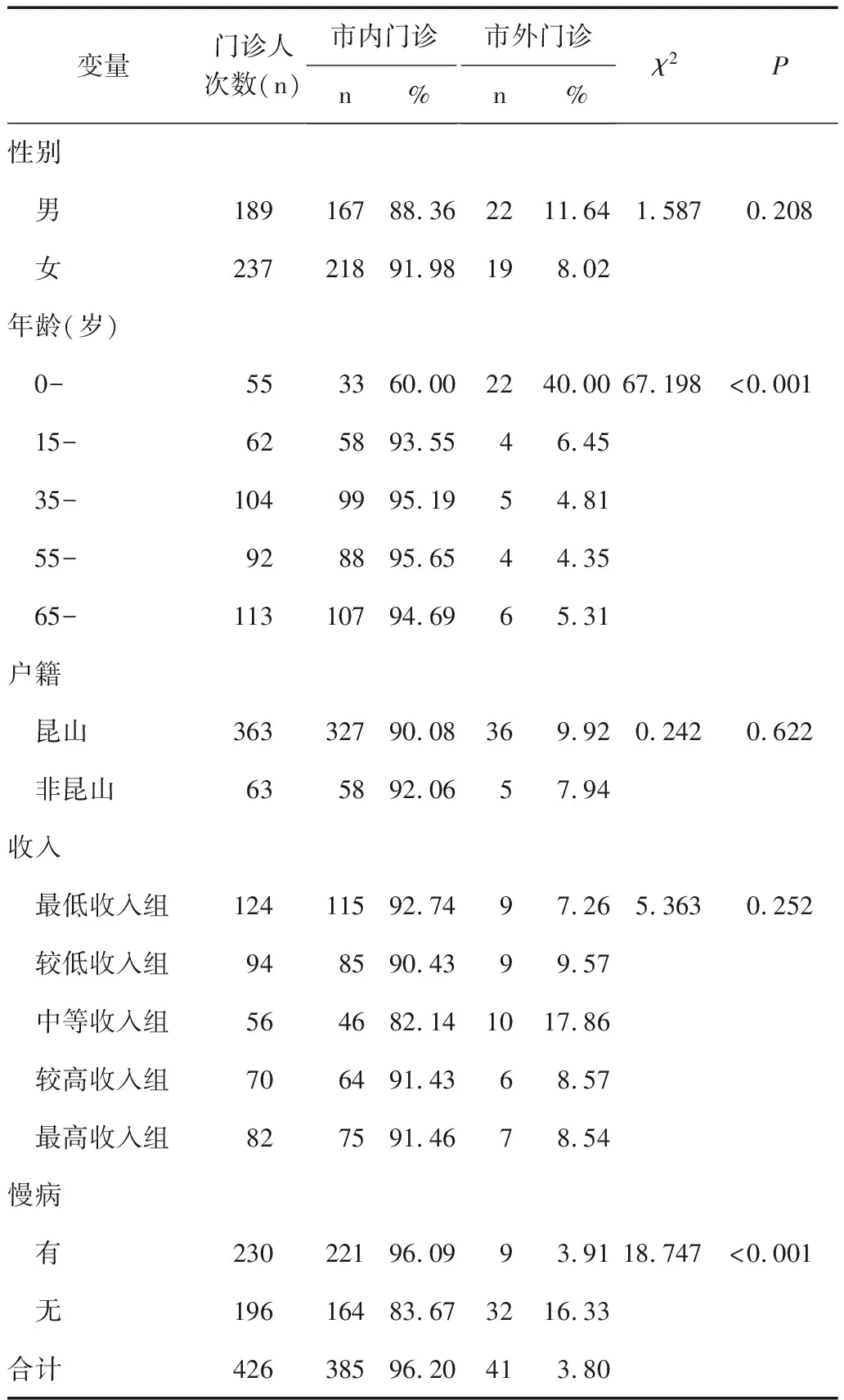

過去2周在昆山市內或市外接受過門診服務的共有426人次,其中385人次(96.2%)選擇昆山市內醫療機構,41人次(9.6%)選擇市外醫療機構。市外就診的門診機構99%是三級醫療機構。不同年齡選擇市內外門診比例不同(P<0.05),有慢性病的居民選擇市內門診的比例高(P<0.05)。性別、收入水平、戶籍等對居民選擇市內外醫療機構就診的影響均無統計學差異(P>0.05)。見表1。

表1 門診人群昆山市內外醫療機構就診比較

2.2 門診評價結果

居民對市內門診的反應性、醫療收費評價與市外無統計學差異(P>0.05),但對市內門診機構的藥品可獲得性、醫療技術水平、醫療設施和設備的評價具有統計學差異(P<0.05),市外評分均高于市內評分。在反應性評價中,得分最低的是“及時關注”,為7.58分,反映居民對門診及時處理的程度評價較低。在其他類別評價中,“藥品可獲得性”得分最低,為7.50分,而市內得分僅為7.44分。見表2。

2.3 住院機構選擇情況

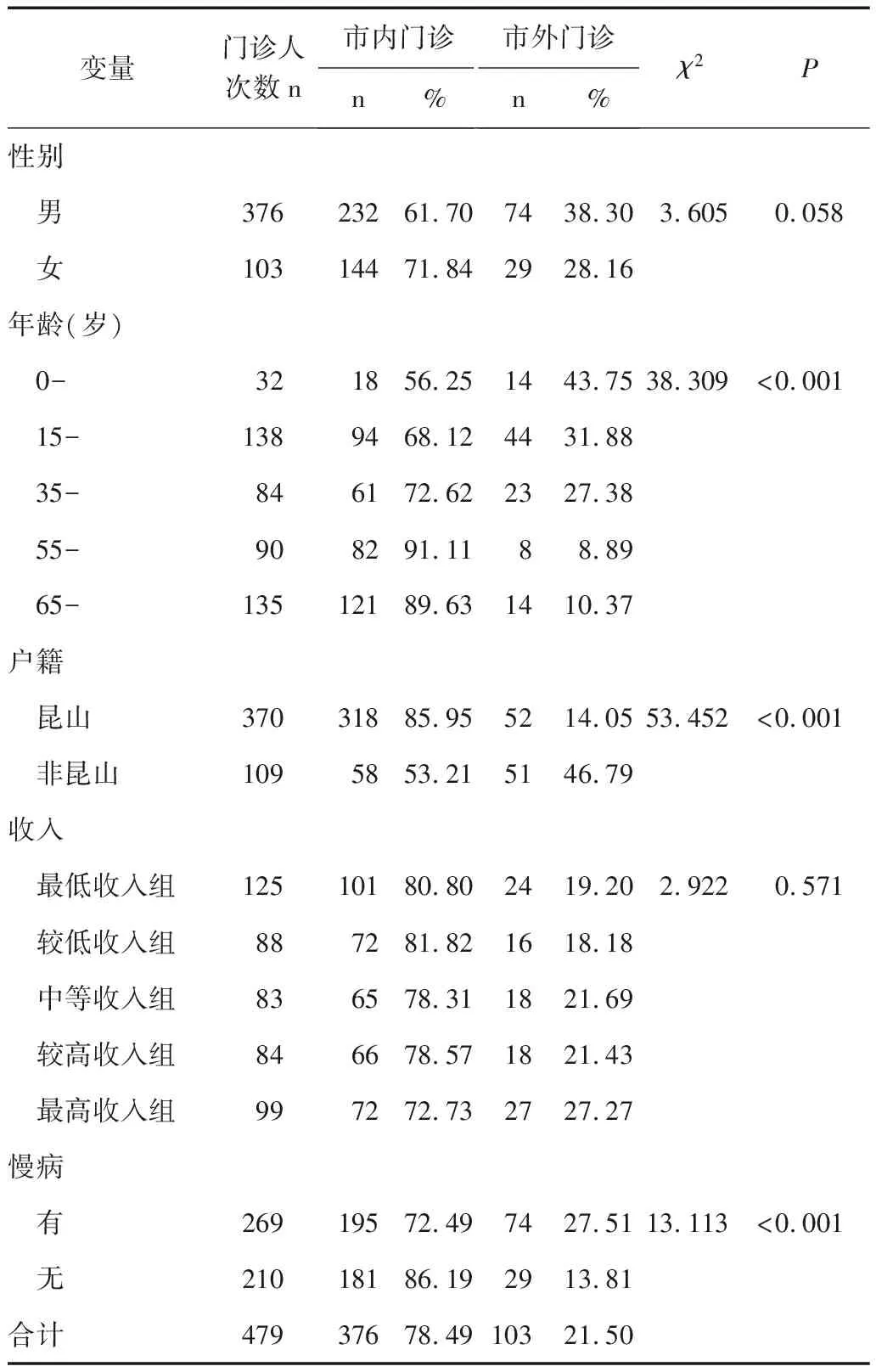

過去1年共有479人次在昆山市內或市外住院,其中376人次(78.49%)選擇市內醫療機構,173人次(21.50%)選擇市外醫療機構。市外住院機構中,93%為三級醫療機構。各個年齡段中,年齡小于15歲的居民住院人次數較高(P<0.05)。非戶籍人口市外住院人次數比例為46.79%,高于戶籍人口(P<0.05)。有慢性病的住院患者選擇市外就診的比例高(P<0.05)。見表3。

表2 居民對昆山市內外門診的評價比較

2.4 住院機構評價結果

居民對市內外醫療機構的住院反應性評價、醫療收費評價均無統計學差異(P>0.05),但對機構的醫療技術水平、醫療設施和設備水平的反應性評價差異有統計學意義(P<0.05)。在反應性評價中,得分最低的是“及時關注”,為7.64分。在在其他類別評價中,“醫療收費”得分最低,為7.48分。見表4。

3 討論

3.1 居民市外就診趨勢明顯

過去2周接受過門診服務的居民中,41人次(9.6%)選擇在市外醫療機構就診,過去1年接受過住院服務的居民中,103人次(21.5%)選擇在市外住院。國務院《“十三五”衛生與健康規劃》提出將縣域內就診率提高到90%,昆山市居民門診市內就診情況較好,但市外住院比例高于國家要求的“大病不出縣”比例。調查顯示,收入水平對居民選擇市內外就診或住院沒有影響,居民對市內外的門診或住院費用評價也無差異,該結果不同于李和偉、俞林偉等的研究[8-9],可能是因為昆山市居民收入水平較高,對醫療服務價格和醫療費用敏感性較低[10-11]。前期研究也發現,昆山市作為全國經濟最發達縣域,居民醫療費用水平較高且支付能力強[12]。

表3 過去1年昆山市居民市內外住院機構的比較

表4 居民對昆山市內外住院的評價比較

但是居民在門診或住院評價中對市內的藥品可獲得性、醫療技術水平、醫療設施和設備等的評分均低于市外。黎莉、侯勝田等的研究顯示,醫療技術水平、醫療設施和設備等均影響居民就診意向[13-14]。昆山市臨近上海且交通便利,外部醫療服務的可及性較高[5],當居民希望獲得更好的醫療服務時,市外就診趨勢明顯。

3.2 昆山市醫療水平無法滿足居民醫療需求

慢性病患者2周門診就診時市內就診比例較高,但在住院選擇中,市外住院比例較高,說明昆山市慢性病患者的日常門診依從性較高。但是,一旦出現可能涉及住院的疾病,昆山市居民會選擇醫療水平較高且距離較近的上海就診。同時,15歲以下兒童在市外的2周就診率高達40.00%,過去1年市外住院機構就診比例高達43.57%,反映出昆山市兒科臨床水平較低,無法滿足居民需求。因此,需要提高慢性病和兒科的醫療水平。

昆山市衛生系統反應性評價總分值為7.94分,高于其他地區[7,15],居民對市內市外的反應性評價無差異,表明昆山市衛生系統整體情況較好。但居民對門診機構評價中市內的藥品可獲得性評價均分低于市外,門診和住院的反應性評價中醫療技術、醫療設施和設備的評價市內分值均低于市外,表明昆山市醫療水平不能與居民需求相匹配。研究顯示,居民對醫療技術和醫療設備不滿意阻礙了其衛生服務需求轉化為衛生服務利用[16]。因此,需提高昆山市的藥品可獲得性、提高醫療水平和完善醫療設備設施,以提升居民對市內衛生系統的反應性。

3.3 居民市外就診不利于昆山市衛生體系的發展

市外就診趨勢明顯,很大程度上是因為昆山市三級醫院剛從二級醫院轉變而來,醫療水平與上海市三級醫院差距較大。居民長期就診習慣形成“方便省錢市內就診,疑難雜癥市外就診”的模式,但該模式不利于當地衛生體系的發展。如兒科建設不僅僅是當地醫療的薄弱環節,更是全國性問題[17]。隨著二孩政策的實施,兒童數量將不斷增加,若過于依賴外部醫療資源,昆山市兒科醫療建設將面臨較大問題。在對戶籍、非戶籍人口就診機構選擇情況進行分析時,發現門診的市內外選擇無差異,但進行住院選擇時,有51人次(46.79%)選擇市外住院。該現象很可能由于異地醫保政策導致就醫障礙,也說明落實異地醫保是全國性的問題[18-19],即便在經濟發達的地區,醫保政策仍為影響非戶籍人口就醫選擇的重要因素。

因此,可采取多種途徑滿足居民醫療需求。首先,落實醫保異地結算政策,減少非戶籍人口異地就醫障礙,提高衛生服務可及性。其次,提高當地的醫療水平和管理能力。針對小病、常見病,提高醫院的醫療水平和服務水平;針對慢性病,加強精細化管理,提高管理效率;針對大病、疑難雜癥,建立好轉診流程。同時,加強與上海市名院名醫的合作,開展定期專家會診和遠程醫療,多途徑滿足居民的醫療需求。