山東省某市居民首診就醫機構選擇狀況調查

張繼萍 秘玉清 劉一鋆 殷延玲 羅盛 李偉

1 濰坊醫學院公共衛生與管理學院,濰坊,261053;2 濰坊醫學院護理學院,濰坊,261053

就醫行為是人們為了滿足健康需求,在購買和使用醫療產品和服務的過程中產生的心理活動和行為活動,是一個由需求發展到心理動機,再到行為的過程[1]。合理的就醫行為應該是居民根據健康需要選擇到合適的醫療機構就醫[2],但現實中影響居民選擇就醫機構的因素往往錯綜發雜,因此本研究在“健康中國”戰略背景下,對山東省某市居民的就醫行為進行調查,探索影響其就醫機構選擇的因素,為更好地滿足人們的醫療需求提供參考。

1 資料來源與方法

1.1 研究對象

2005年7月,采用多階段分層整群隨機抽樣的方法按經濟水平好中差隨機抽取山東省某市3個縣(村),每個縣(村)隨機抽取6個社區(村)。共抽取2582戶家庭,發放問卷6853份,回收有效問卷6832份,有效率為99.69%。

1.2 研究方法

參考其他研究自編問卷[1-3],內容包括:調查對象基本情況(性別、年齡、民族、婚姻、文化程度、職業、工作單位等)和居民就醫行為(首診就診醫療機構的選擇、影響醫療機構選擇的原因等)。

1.3 統計學方法

采用EpiData 3.0建立數據庫,用雙錄入法進行核對,應用SPSS 19.0進行因子分析。

2 結果

2.1 調查對象基本情況

調查對象中男性3323例(48.6%),女性3509例(51.4%);年齡18-38歲1146例(16.9%),38-58歲2875例(41.8%),58-78歲2393例(34.8%),78歲以上400例(5.9%);漢族6763例(98.4%),少數民族69例(1.6%);在婚5872例(85.4%),非在婚(未婚、離婚、喪偶)960例(14.6%)。

2.2 居民首診醫療機構選擇情況

首診選擇一級醫院、二級醫院和三級醫院的居民分別占比60.2%、25.4%和13.9%。

2.3 居民首診就醫機構選擇的影響因素分析

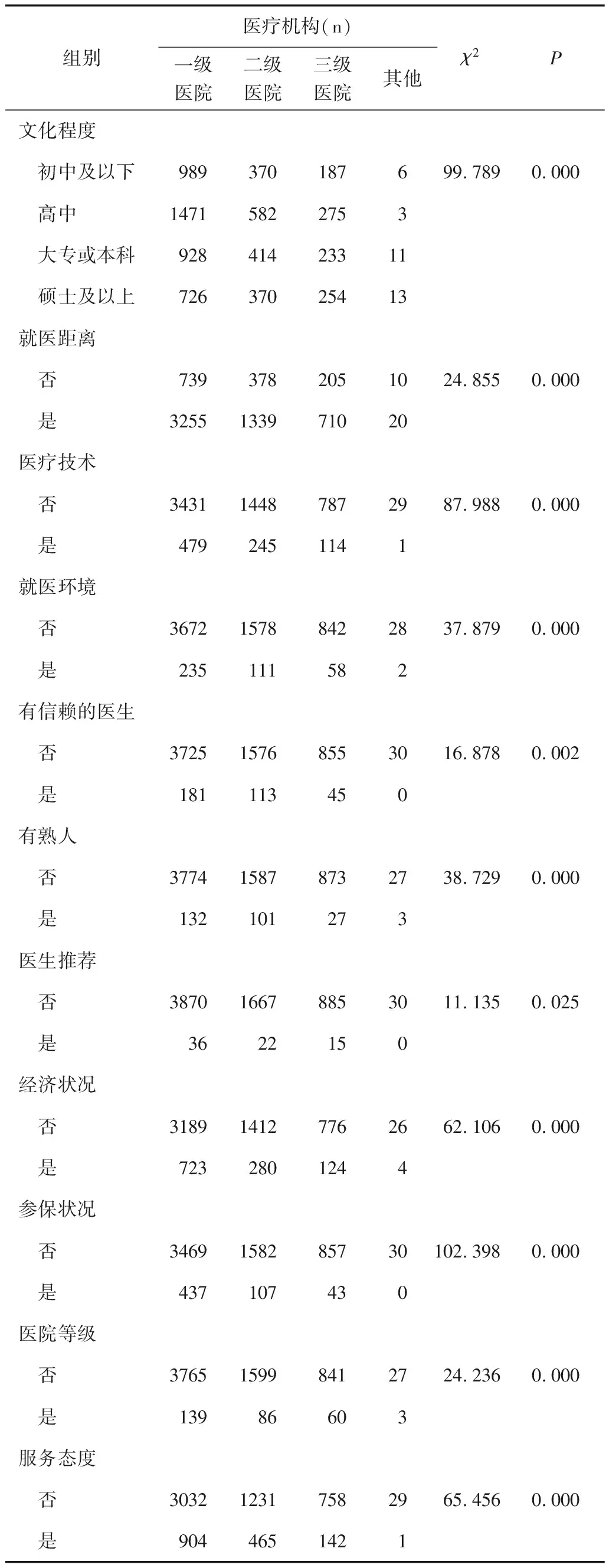

2.3.1 單因素分析。文化程度、醫院等級、就醫距離、醫療技術、服務態度、就醫環境、有信賴的醫生、有熟人、醫生推薦、收入水平和參保情況這11個影響因素有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.3.2 因子分析。對11個影響因素進行因子分析。Bartlett球形檢驗的值P<0.001,說明與單位矩陣差異有統計學意義;KMO 統計量為0. 536,說明數據適宜進行因子分析。

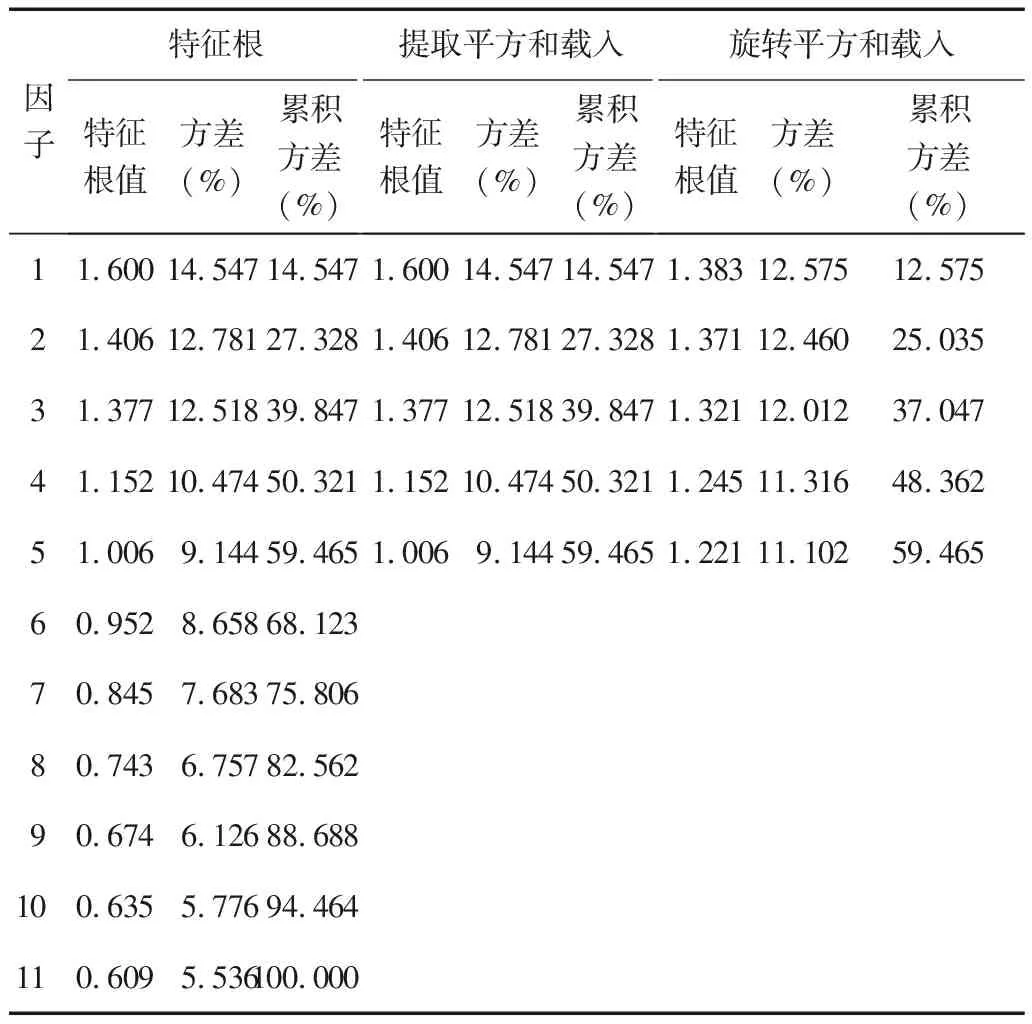

主成分列表:按特“征值大于1”原則,共從11個影響因素中提取5個公因子,因子累計方差貢獻率為59.465%,說明能包含原來11個影響因素中59.465%的信息,結果尚可,見表2。

表1 居民選擇醫療機構的單因素分析

表2 5個公因子特征值和方差

變量碎石圖:碎石圖是按照變量的特征根大小排列的主成分散點圖,特征值大于1的因子有5個,說明可以提取多個主成分。

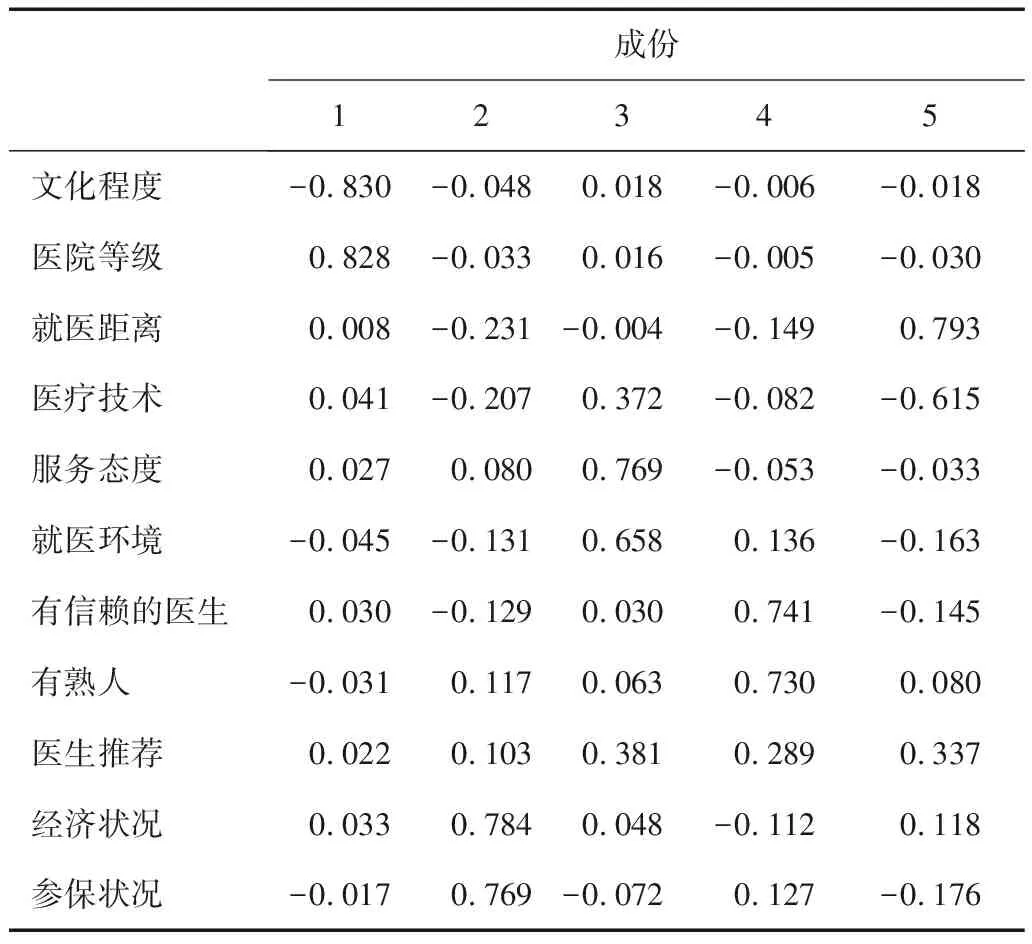

主成分負荷:因子分析結果得出了影響因素的載荷系數,用具體數值來顯示各個影響因素在醫療機構選擇中的權重大小(取載荷系數>0.5)。5個因子與大部分變量相關性都較高,因子含義模糊,不利于命名,需要進行因子旋轉。經過因子旋轉以后,第1主成分中醫院等級起主要作用,第2主成分經濟情況和參保狀況是2個主要影響因素,第3主成分中環境及服務態度(醫療機構軟實力)是主要影響因素,第4主成分中有信賴的醫生和有熟人起主要作用說明居民經常會利用自己的社會關系網絡選擇醫療機構,第5主成分中就醫距離起主要影響作用,見表4。

3 討論

3.1 居民基層首診率不高

樣本市位于東部沿海地區,基層首診率(60.2%)不高,低于陜西省(90%左右)[4]。可見基層首診推進工作重而道遠。醫療機構應積極宣傳分級診療制度,提高社會認可度和支持度,引導公眾改變就醫觀念和習慣,真正做到基層首診,雙向轉診。

3.2 患者就醫選擇受到多種因素影響

本研究發現,居民首診選擇就醫機構時受多種因素影響。因子分析旨在從變量群中提取共性因子。本研究從11個影響因素中提取了5個公共因子,依次為醫療機構級別、經濟狀況、社會關系網絡、醫療機構軟實力、就醫距離。

表4 旋轉成份矩陣

3.2.1 醫療機構級別。醫療機構級別是醫療機構診療水平的象征。患者尋求醫療服務時,醫療機構的診療水平尤為重要[5]。因此,應繼續推行分級診療制度,提高基層醫療機構診療水平,緩解大醫院人滿為患的問題。

3.2.2 經濟狀況。收入水平、參保等也是影響居民選擇醫療機構的重要原因。收入越高,越有經濟能力支付高質量的醫療服務。有醫療保險的居民更傾向于到醫保報銷機構就醫[6]。居民對于醫療服務價格的反應較為敏感。在不斷改善基層醫療衛生服務質量的基礎上,通過醫保補貼等各種方式來降低醫療服務價格也是促進醫療機構選擇合理化的重要舉措[7]。因此,當務之急就是在全面覆蓋的醫保體系下,提高醫保水平和能力,實現全民醫有所保[8];同時,政府應增加財政投入,調整醫藥價格,控制醫療費用,提高醫療透明度,通過合理利用現有的醫療資源,在提高效率、提升質量的同時降低醫療費用。

3.2.3 社會關系網絡。切身的就診體驗、社會交往中的人際傳播,都可能對患者的就醫行為產生影響。患者傾向于去有信任的醫生所在的醫療機構就醫,既說明了患者對醫生的信賴,也提示各級醫療機構要注重提高醫療質量,建立良好的醫患關系。患者作為醫療服務的直接對象,其真實的感受和體驗對醫療服務質量的評價更有說服力。

3.2.4 醫療機構軟實力。居民在就診的過程中不僅能享受到醫護人員提供的醫療服務,還可以觀察到醫療機構環境、文化氛圍等,感受到醫院的軟實力。當前開展的醫療服務已不再是單純的供給,醫院管理者要深入了解患者就醫心理和就醫需求,以患者為中心,提供安全、有效、及時、高效的醫療服務[9]。醫護人員在工作中要更加注意自身服務態度,根據患者的不同需求,提供多樣化的服務。

3.2.5 就醫距離。居民傾向于選擇距離近、交通方便的醫療機構就診。提示應進一步加強基層衛生服務建設,提高基層醫療服務能力,相關部門衛生政策的制定需要考慮到醫院服務的地域性因素,以期為居民提供方便的醫療服務[3]。