兒童過敏性紫癜合并外科并發癥16例臨床分析

郭慶寅,丁櫻,宋純東,翟文生,任獻青,張霞,張建,楊蒙

過敏性紫癜(HSP)是兒童時期最常見的血管炎性疾病,臨床主要表現為皮膚紫癜、關節癥狀、胃腸道癥狀、腎臟損傷。胃腸道癥狀發生率50%~75%[1],胃腸道癥狀通常是良性的,多數情況下對糖皮質激素治療反應良好。但少數可出現嚴重的并發癥,如腸套疊、大量胃腸道出血、腸穿孔。如果不及時處理及盡早外科干預,則會導致嚴重后果,甚至死亡。筆者對16例兒童HSP并外科并發癥的臨床資料進行了回顧性分析,現報告如下。

1 臨床資料

自2014年1月至2017年12月,河南中醫藥大學第一附屬醫院共收治16例HSP合并外科并發癥兒童,10例HSP合并腸套疊,6例HSP合并腸穿孔。回顧性分析16例病兒的臨床表現、診斷治療經過及預后情況。

2 結果

16例病兒男性11例,女性5例,平均年齡7.93歲(5~17歲)。16例均有皮膚紫癜或胃腸道癥狀。3例入院時僅有皮膚紫癜,無腹痛,其余13例以皮膚紫癜伴腹痛入院。14例皮膚紫癜較重,其中3例有面部皮膚紫癜,均為腸壞死穿孔病兒。腹痛發生于皮疹前2例,腹痛發生于皮疹后14例。伴嘔血便血11例,6例腸壞死穿孔病兒均有嘔血便血。

10例腸套疊病兒,回回套疊6例,回結套疊4例。腹痛距離發現腸套疊時間較短,最短者1 d,最長者5 d。腹痛均明顯,均有壓痛、反跳痛,2例可捫及包塊。10例彩超確診,3例同時查CT證實。1例活動后自行緩解,5例經空氣灌腸后緩解,2例經開腹整復后緩解,2例行腸切除吻合術。其中病例7套疊部位為回結套疊,行腸切除吻合術及造瘺術,5個月后拔出瘺管。有3例出現腎臟損傷。

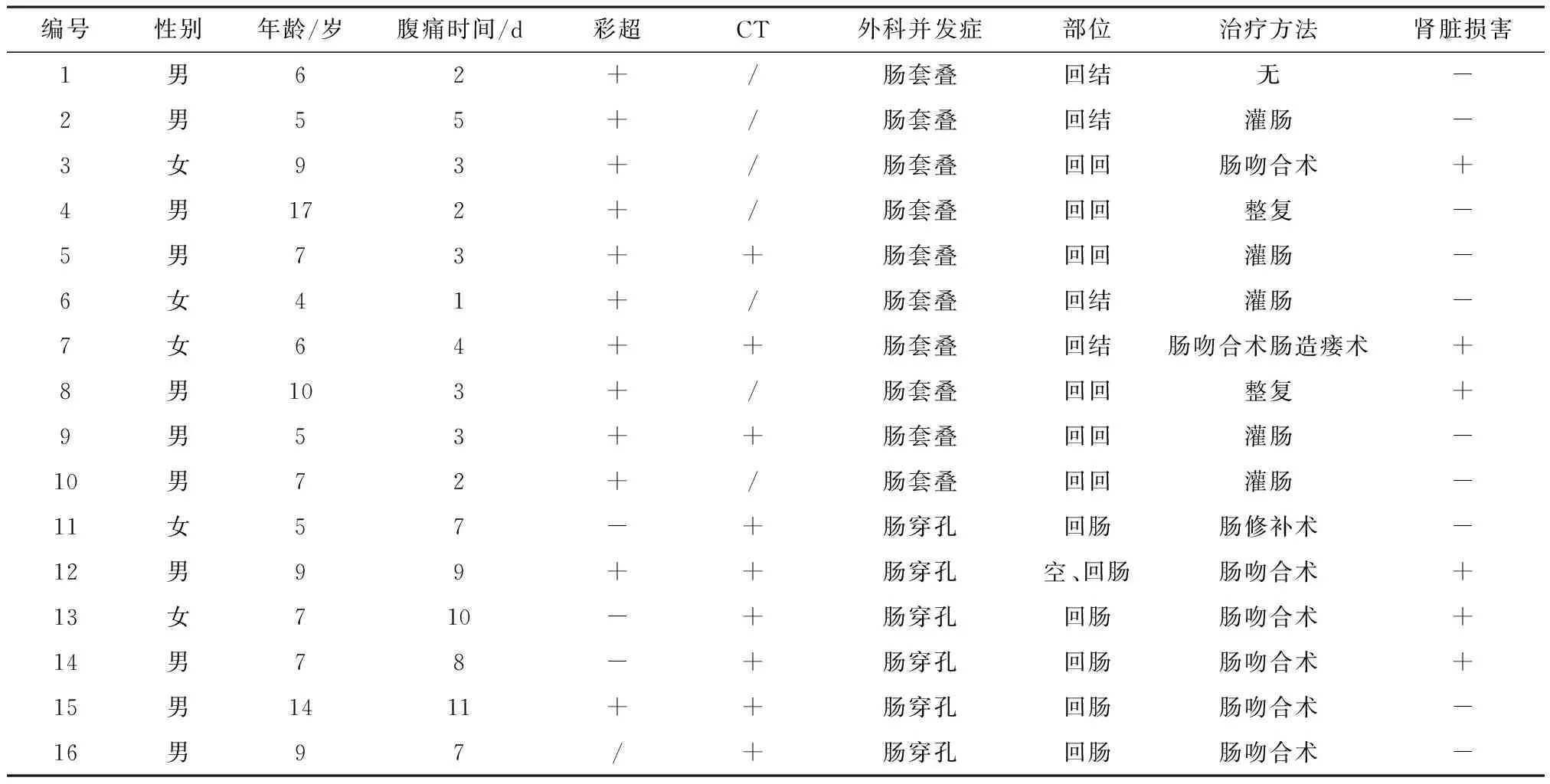

6例腸穿孔病兒,部位5例均為回腸,1例為空、回腸,腹痛距離發現腸穿孔時間均較長,最短者7 d,最長者11 d。腹痛均明顯,均有明顯的壓痛、反跳痛、腹肌緊張。6例均經CT確診。其中3例彩超未發現穿孔,經CT確診。1例發現較早,穿孔較小,行腸修補術,未切除腸管,其余5例均行腸切除吻合術。編號12的病例多處腸管壞死,行腸切除吻合術后2周,再次出現腸穿孔,因全身狀態差,手術風險大,給予腹腔閉式引流1月余,后腸穿孔愈合。3例出現腎臟損傷。見表1。

3 討論

HSP的病兒可出現嚴重的腹內并發癥,如腸套疊、腸梗阻、消化道大出血、腸管壞死、腸穿孔、胰腺炎,如不及時處理及盡早外科干預治療,則會導致嚴重后果,甚至死亡。腸套疊是最常見的手術原因,發病率為3%~4%[2]。其次為腸穿孔,發病率約0.38%[3]。HSP的腸套疊通常起源于回腸(90%)或空腸(7%)[4],腸套疊的常見部位依次為:回腸回腸51.4%、回腸結腸38.6%、空腸空腸7.0%。HSP結腸結腸套疊極為罕見,僅有少數個案報道[4]。腸套疊的發病機制可能是由于腸壁小血管無菌性炎癥反應,腸壁血管通透性增加[2,5],血液成分外滲,漿膜下及黏膜呈節段性出血,導致腸管蠕動快慢不均,并在局部有明顯的蠕動減緩以至痙攣,導致腸套疊[6]。隨著病程延長,腸管血液循環障礙,組織缺血水腫嚴重,毒素吸收增多,繼而發生壞死、穿孔,全身情況逐漸變差,危及生命。腸穿孔最常見的穿孔部位是小腸,尤其是回腸,其次是空腸。腸穿孔的發病機制可能是由于血管炎引起的血栓形成,導致缺血和腸壁完全壞死。腸套疊超聲檢查橫斷面上顯示為“同心圓”或“靶環”征,縱切面上,呈“套筒”征。最近的報告認為超聲檢測腸套疊的診斷靈敏性高于放射檢查[7-8]。本研究10例病兒均經彩超確診。而CT診斷消化道穿孔特異性強,顯示為腹腔內散在游離氣體影,穿孔局部管壁不規則、境界不清、周圍脂肪層模糊和鄰近脂肪間隙內有小氣泡影。如病人有大量的空氣在腸袢,可影響超聲診斷,本研究6例腸穿孔病兒中,3例彩超未確診,經CT確診。提示懷疑HSP腸壞死、穿孔時,應首選CT檢查。

表1 過敏性紫癜(HSP)合并外科并發癥病兒16例一般資料

注:“+”代表陽性,“-”代表陰性,“/”代表未檢查

孔和腹膜炎,造成嚴重和危及生命的并發癥。腸管持續缺血引起腸壞死、穿孔。然而,腸缺血的癥狀,如腸鳴音降低、腹部壓痛、腹脹、便血,并無特異性,甚至有些病兒在治療過程中有短暫的臨床癥狀緩解[3],許多有明顯腹部壓痛、反跳痛、腹肌緊張、便血的病兒,并無腸壞死、穿孔,這些均增加了早期診斷的困難。螺旋CT在診斷腸缺血敏感性較高,表現為腸壁強化程度減少或缺失,腸壁內出現氣體,然而,這些表現并不常見。常見表現為腸壁增厚、管腔擴張、腹腔積液,與其他疾病難以區分[9]。因此,不能因缺少典型表現而排除腸缺血。本研究發現,腸套疊腹痛時間較短,均不超過5 d。腸壞死、穿孔腹痛時間較長,均超過7 d。國外報道HSP腸穿孔多于應用激素第2周發生[3],本研究與其相符。故腹痛時間也可作為診斷的重要參考依據。6例腸壞死穿孔病兒,皮膚紫癜均重,其中3例有顏面部皮膚紫癜,提示面部紫癜可作為診斷的參考依據。本研究10例腸套疊病兒中,6例發現較早,1例活動自行緩解,5例經空氣灌腸后緩解,避免了手術。1例發現較早的腸穿孔病兒,僅做了腸管修補,未切除腸管。發現延遲的,腸管壞死面積大,腸切除面積也大,術后并發癥也多。本研究1例腸套疊行腸管吻合術及造瘺術,5月后拔出瘺管。1例腸穿孔病兒,行腸切除吻合術后再次出現腸穿孔。

HSP的治療仍存在爭議。輕度胃腸道癥狀無須任何治療即可康復。糖皮質激素用于治療中至重度胃腸道癥狀,激素治療無效時可使用丙種球蛋白治療[8,10]。胃腸道癥狀的其他治療有血漿交換和免疫抑制藥,包括環磷酰胺、硫唑嘌呤、環孢素A等[11-13]。HSP病兒腹痛24 h內早期糖皮質激素治療能顯著的緩解腹痛,降低腎臟疾病的風險[14]。另有研究表明,大劑量皮質激素可以通過抑制腸黏膜更新、愈合和減少淋巴濾泡,增加腸穿孔的風險[3,14-15]。本研究6例腸壞死穿孔病兒,均接受6 d以上大量激素(大于3 mg·kg-1·d-1)治療。此外,全身糖皮質激素治療可能會掩蓋腹腔手術并發癥的癥狀,如腹痛和發熱。激素治療HSP腹痛持續不緩解者較少見,應考慮有無腸套疊或腸壞死、穿孔。兒童和成人腸套疊的治療策略不同。沒有臨床或影像學證據懷疑穿孔和腹膜炎的兒童腸套疊可采取灌腸復位治療,可使部分病兒避免手術。而成人腸套疊治療的首選是手術切除,以避免腸穿孔的意外[16]。本研究10例腸套疊病兒,3例出現腎臟損傷。而6例腸穿孔病兒,3例出現腎臟損傷。提示HSP腸穿孔病兒更容易出現腎臟損傷。

提高對HSP外科并發癥的認識,密切觀察和全面查體,并結合彩超、CT檢查,可以盡早診斷,及時給予適當的外科干預措施,以減輕病兒的損傷。