災后自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿的影響

吳艾凌 呂興洋 譚慧敏

[摘要】自然災害作為不可預測的突發事件,不僅本身有著極大的破壞力,且事后自媒體發布帶有負面偏差的報道還會造成深刻、持續的人為二次傷害。針對此,該研究以2017年8月8日九寨溝地震為例,通過質性分析解析自媒體負面報道偏差的特征,再采用實驗法探討自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿的影響作用。研究發現:(1)自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿有顯著負向影響;(2)目的地感知質量和預期作為后悔在此過程中起中介作用;(3)情緒易感性在此過程中起調節作用,潛在旅游者情緒易感性越高,對目的地的感知質量越低,預期作為后悔程度加劇,最終導致到訪意愿越低。據此,研究提出自然災害后目的地恢復性營銷工作的策略與建議,完善了災后信息傳播應急管理機制,豐富了信息傳播危機管理的理論研究。

[關鍵詞】報道偏差;目的地感知質量;預期作為后悔;情緒易感性;到訪意愿

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2019)04-0040-11

Doi: 10.19765/j .cnki.1002-5006.2019.04.009

引 言

2017年8月8日晚上,九寨溝發生7.0級地震,隨后大量自媒體對九寨溝景區受損情況進行了報道,其報道被廣泛傳播。“九寨溝火花海毀了”等詞條迅速登上微博熱搜第一,同時微信朋友圈也被標題為《再見了,火花海!再見了,九寨溝!》《實拍震后的九寨溝,著名景點火花海永遠消失了》等類似文章刷屏,導致網友普遍認為九寨溝在此次地震中損毀嚴重,評論區消極情緒迅速蔓延。而實際上,九寨溝景區內絕大部分景觀基本完好,只是個別景觀受損嚴重,且后續亦可修復,九寨溝美景尚存、依然美麗!但是部分自媒體的報道卻嚴重誤導了公眾,致使旅游者認為九寨溝美景因此次地震永遠消失,非常不利于九寨溝震后旅游業的恢復。

此次事件中,部分自媒體為追求閱讀量,報道時以夸張的標題吸引眼球,只呈現景區內嚴重受損景觀的現狀并與震前相對比,加之措辭上高度情緒化的表達,導致對九寨溝不熟悉的潛在旅游者極易將報道中受損景觀當成九寨溝全部景觀。這樣的報道偏差嚴重影響了潛在旅游者對九寨溝的信心,對九寨溝旅游業的負面影響不亞于地震造成的有形破壞。而地震發生后旅游目的地管理者和政府應如何避免自媒體負面報道偏差帶來的二次傷害、恢復潛在旅游者的信心,尚未得到明確的解答。因此,本文以2017年8月8日九寨溝地震為例,探討地震后自媒體負面報道偏差對潛在旅游者的影響機制,以期

為旅游目的地管理者和政府應對自媒體負面報道偏差及震后旅游市場恢復提供科學的參考和依據。

1 相關概念與理論回顧

1.1目的地自然災害后旅游者認知研究

自然災害作為破壞力巨大但又無法提前預知的突發事件,會給旅游業帶來長期且持續的影響[1]。一旦旅游目的地發生自然災害,會使得旅游者對目的地產生不安全意向,進而導致游客大量流失,目的地到訪率急劇下降嘲。其中,安全疑慮是旅游者前往目的地的最大障礙嘲,而自然災害也不僅僅只對受災目的地的旅游業有影響,還有可能因為漣漪效應(ripple effect)使得旅游者對周邊沒有受災的目的地產生同樣的風險感知[4-5]。此外,景觀損壞、交通障礙、心理忌諱、鬼神信仰等因素也會影響旅游者的目的地選擇[6-8]。隨著研究者們對于自然災害后旅游者感知研究的深入,Fuchs和Reichel發現旅游地發生自然災害后,消費者主觀感知到的風險雖然客觀上并不存在,卻也會影響旅游者的選擇;而沒有被感知到的風險,即使真正存在也不會對旅游者的決策造成任何影響[4]。這提醒目的地管理者,要重視災后潛在旅游者對信息的主觀感知及接收信息的來源。隨著互聯網的發展,大眾接收信息的信源有著從傳統媒體向自媒體轉變的趨勢[9],且自媒體對旅游者制定出行計劃的信息搜集和評估方面的影響已不容忽視[10],倘若災后自媒體對目的地的信息傳遞存在偏差,則會給景區和旅游者在自然災害的破壞基礎之上進一步造成額外負面影響[11]。而在目的地發生自然災害后,自媒體傳遞著什么樣的災情信息與目的地形象,對旅游者選擇目的地又有著怎樣的影響,對于這些問題的回答將有助于目的地管理者及時甄別和防范不利的自媒體信息帶來的可能傷害。

1.2媒體報道偏差相關研究

媒體報道偏差是指媒體基于其所認定的“事實”,經過篩選和加工后,呈現給讀者的報道往往帶有一定的主觀片面性,難以呈現對事件客觀、全面、平衡的報道的社會現象[12]。出現這種現象最主要的原因是媒體為了追求利益最大化而迎合受眾偏好的變化[13]。媒體報道偏差普遍存在于政治和經濟領域中[14],因此現有研究大多聚焦于媒體報道偏差、投資者行為與企業績效之間的關系。具體來說,媒體的正面報道往往會拉升企業的股票價格,當企業CEO通過媒體傳遞一些正面信息時,會引起投資者注意進而造成企業股價短期內升高的現象[15]。同樣,媒體的負面報道則會壓低企業的股價,通常也預示著低的企業收益[16]。此外,媒體情緒越傾向于悲觀,股票市場價格下行壓力越大[17]。由此可見,媒體報道偏差會通過左右投資者行為繼而對企業經濟效益有著較大影響。但是決定企業績效的因素除了投資者外還有消費者的購買行為,那么消費者作為企業利益相關者的重要一環,除了負面事件本身對其的影響外,報道偏差如何影響其決策與行為進而影響企業效益還有待探索。

由于負面新聞往往比正面新聞更具吸引力,當媒體與事件主體沒有利益關聯時,更傾向于報道主體的負面信息,以吸引更多關注,獲取更大收益,譬如媒體對食品安全問題的負面報道[18-19]。針對食品安全領域的負面報道偏差,學者們提出了否認、削弱等多種響應策略,并驗證了各個策略在不同情境下的有效性[20],為食品安全危機發生后應對社會媒體信息提供了較全面的參考和建議[21]。同理,當旅游目的地發生自然災害后,與目的地沒有直接利益關聯的自媒體為了博取關注度,會對事實進行裁剪,側重報道受災景觀的情況。這種由于自媒體選擇性地著重報道負面信息而忽略正面信息,或利用負面信息危言聳聽,最終導致報道與事實不符的現象,可稱之為自媒體負面報道偏差。

由人為原因造成的食品安全危機而引發的媒體報道偏差,企業可采用辯解、推脫等策略減輕自身責任,也可通過技術層面的嚴格把控提升產品質量的透明度,挽回消費者信心。不同于此,自然災害本身就有著極強的不確定性,比如地震后的余震,目的地管理組織(destination managementorganization,DMO)很難百分百保證景區的安全性和觀賞度,這時自媒體再利用這種不確定性夸大其詞,產生負面報道偏差,加重旅游者的恐慌和疑慮,其產生的消極影響并非目的地通過辯解、推脫或否認就能徹底消除。加之在災害發生初期,官方媒體要對災情再三核實、對新聞嚴格審核等各種原因導致的嚴重的信息不對稱問題[22],使得公眾由于信息的匱乏性或模糊性而產生不安,這時時效性強的自媒體報道能更好地滿足公眾的信息需求[23]。在自媒體遍地開花的今天,DMO如何避免災后自媒體的傷害,保護目的地形象,是其亟待解決的棘手問題。而自媒體報道偏差對潛在旅游者的影響作用

及機制如何,DMO如何根據其內在機制采取應對措施與補救策略,重拾旅游者信心,仍不得而知,故本文將對此進行深入解析與驗證。

2 災后自媒體負面報道偏差影響機理分析

2.1自媒體負面報道偏差特征分析

自媒體因時效性強、可讀性高、傳播范圍廣而成為公眾獲取信息的重要渠道,深得公眾依賴,旅游地發生自然災害后亦是如此。不同于傳統媒體有嚴格的信息把關者,報道也傾向于客觀、完整、全面地描述事件。自媒體有著獨立的利益目標,既是輿情的制造者,又是輿情的傳播者,其報道手法和報道內容已在目的地管理者掌控之外,卻又在公眾的態度和看法形成過程中起著至關重要的作用。為進一步深入剖析自媒體負面報道偏差對潛在旅游者的影響機理,本文從微信、微博等日常使用率最高的自媒體平臺上選取關于“8·8”九賽溝地震閱讀、轉發及評論量較高的自媒體文章。文章數量通過對特征編碼的飽和度來確定,當搜集的文章不再有新范疇出現時,則核心范疇達到“飽和”[24],最終搜集自媒體文章53篇。同時摘取九寨溝官方網站上的災情通報與央視新聞頻道等的報道文字作為對比,通過質性分析歸納出自媒體負面報道偏差具有的特征。

(1)內容以偏概全

官方媒體報道描述時粗細有度,對嚴重受損的景觀使用具體的數字來說明受損情況,同時對未受損或輕微受損的景觀也一并報道,全面地呈現出景區的整體情況。部分自媒體為了滿足公眾的獵奇需求,在報道標題上使用聳人聽聞的詞語和判斷性的結論居多,內容中忽略了對未受損或輕微受損的景觀的報道,碎片化、選擇性地只呈現嚴重受損的景觀細節,并通過對細節的不斷放大,最終給定“九

寨溝永遠消失了”的結論,對事實闡述有失平衡,不夠全面。

(2)形式靈活多樣

官方媒體的報道雖然也使用了圖片和視頻等素材,但是由于時長和篇幅限制,圖片和視頻通常非常簡短且聚焦于景區現狀,文字描述也言簡意賅,且描述災情時也更數字化、客觀化。而自媒體則擅長用豐富的組圖與視頻將受損后的景觀與受損前進行對比,以震前的秀麗襯托震后的狼狽,形成鮮明的對比與強烈的視覺沖擊,使受眾產生強烈的遺憾感。

(3)情緒化表達

官方媒體承擔的公共機構責任更大,對于報道的嚴謹性較強,秉承著“只傳播事實,不傳遞態度”的旗幟,報道立場中立,不帶有明顯誘導性話語。由于情緒信息比事實信息更容易引起公眾的興趣,為了增強吸引力和感染力,不少自媒體報道的言辭中都融入了強烈的情感色彩與主觀看法,感性成分多于理性成分,“痛心”“心疼”“再見”“懷念”“永遠消失”等高強度的負性情緒詞匯在標題和文章中頻繁出現,傳遞著濃烈的消極情感,極具誘導性,表達缺乏公正,形成了偏見壓倒客觀的局面。

2.2研究假設

在各大媒體對景區受災情況的報道中,官方媒體和自媒體的報道方式有所不同。官方媒體出于對目的地形象維護的考慮,報道中主要使用中性化詞語客觀地通報災情,而部分自媒體為了吸引受眾注意,多使用標簽化的標題、判斷性的結論,措辭中也摻雜對災情的主觀消極情緒,相較于官方報道,更能引起受眾情感上的共鳴。這是因為遇到情緒刺激時,神經會自動分配注意資源來對情緒信息進行優先加工[25],所以情緒性信息更容易引起人們的注意[26],加之情緒性信息表達的是個體的內心感受,更容易讓受眾產生心理共鳴,影響人們的判斷與決策[27]。所以與中性信息相比,帶有情緒色彩的信息或刺激更能吸引注意或占用注意資源,引起注意偏向[28]。Batra和Stayman就發現當廣告中含有正面情緒時,受眾會被這種正面情緒所感染,從而對廣告給予更高的評價且購買意愿也更高[29]。與非情緒化謠言相比,受眾更愿意轉發情緒化謠言,表明情緒化謠言對受眾行為的影響更大。同理,自然災害后,相對于官方媒體對災害客觀、中立的報道,含有消極情緒的自媒體報道對旅游者的到訪意愿影響更大,而自媒體聚焦于嚴重受損景觀產生的負面報道偏差則對其到訪意愿有著強烈的抑制作用。基于此,本文提出以下假設:

H1:自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿有顯著的負向影響

自然災害對景觀的損害使得景區吸引力降低,但影響其出游意向的并非是景區實際受損情況.而是旅游者從已有信息中感知到的目的地質量水平。目的地感知質量是影響旅游者行為的重要因素[30],感知質量越高,旅游者越傾向于對目的地產生青睞、愉悅的正向情感反應,加強其到訪意向。然而不同渠道所傳遞的信息形成的目的地感知質量不同。根據信息可獲得性一診斷力( accessibility-diagnosticity)模型[31],信息中論據越多,描述越清晰,越有可能被消費者采用來評估產品質量,從而在消費者決策的影響中所占權重更大。對于新聞報道來說,在自然災害后對九寨溝災情信息的傳遞中,官方媒體多使用數字化描述,雖然具體但不容易理解,報道的可診斷性較低,而自媒體報道時則靈活運用圖片、視頻、主觀評價等形式,其信息的可讀性高,可診斷性優于官方報道。因此對九寨溝熟悉度低的潛在旅游者決策時會更多地依賴自媒體報道作為災后感知目的地質量的線索。加之自媒體報道只呈現受損景觀的情況,導致旅游者窺斑見豹,通過部分受損景觀來判斷整個九寨溝景區的現狀,進而對目的地的感知質量低于實際質量。基于此,本文提出以下假設:

Hla:目的地感知質量在自媒體負面報道偏差與潛在旅游者到訪意愿之間起中介作用

突如其來的自然災害使得許多想去九寨溝但還沒來得及去的旅游者心生惋惜,后悔沒有早點前往。當人們錯過一次具有吸引力的購買機會后,在面對當前的次優機會時,往往傾向于繼續不購買,導致不行動慣性[32],這種不行動慣性抑制了消費者的購買行為[]33,對于商家來說是極為不利的。而不行動慣性很大程度上是由預期作為后悔導致的[34]。預期作為后悔指的是消費者預期如果利用當前機會做出購買行動,則會在未來感到較高程度的后悔[35]。因為消費者會將錯失機會與當前機會進行對比,若當前機會不及已錯過的初始機會,他們會傾向于認為接受第二次機會是不正確的。若是利用當前機會購買了產品,那么在未來的使用和回憶時,會一直提醒自己曾經錯過一次更有吸引力的購買機會,沒能做“正確的事情”,而感到較高程度的

后悔,所以為了避免這種后悔,消費者傾向于不采取購買行動[36]。且兩次機會的吸引力差距越大,后悔程度越高,不行動慣性就越強[37]。同樣地,突如其來的自然災害使潛在旅游者錯過了絕佳的到訪機會。當潛在旅游者在目的地受災前就有前往的欲望卻沒能實施旅游計劃,在面對災后受損的目的地時,其實是錯過了受災前最佳的觀賞機會,而且自媒體報道將九寨溝震前與震后情況相對比,突出了錯失機會與當前機會的差距,所以當面對災后前往九寨溝旅游的機會時,旅游者會產生較高的預期作為后悔,加劇不行動慣性,前往的可能性也隨之降低。由此,本文提出以下假設:

Hlb:預期作為后悔在自媒體負面報道偏差與潛在旅游者到訪意愿之間起中介作用

為了博取關注度,媒體在報道災情時經常傾注濃厚的情感色彩,主觀性極強,通過故事演繹的方式使新聞變得津津有味。因此,媒體在用詞表達上往往傳遞出對事件的主觀看法、樂觀或悲觀的觀點,即媒體情緒[38]。媒體情緒可以被讀者所感染。當人們閱讀充滿情緒的詞語時,可以感受其文本中表達的情緒[39],這個過程被稱為情緒感染。雖然媒體情緒可以通過報道中的文字描述感染給受眾,但情緒敏銳度不同的個體對媒體情緒的感染程度不盡相同。情緒易感性是指感受他人情緒狀態的能力。情緒易感性高的個體,對情緒線索十分敏感,能準確辨認出他人傳遞出的情緒,無意識地接收這種情緒信息從而更容易被他人情緒影響,如情緒易感性高的顧客更容易被一線員工的情緒感染,進而影響服務質量感知[40]。情緒會減少消費者對信息的理性思考,Mudambi和Schuff就發現包含負性情感的評論會強化消費者對負面評論的認同[41]。所以本文認為,在災后的自媒體負面報道偏差中,“痛心”“心疼”“再見”“懷念”“錯過”“永遠消失”等高強度的負性情緒詞匯在標題和文章中頻繁出現,消極情緒十分強烈,無意中給旅游者植入“九寨溝的損毀是永久性不可恢復”的結論。情緒易感性越高的旅游者,在閱讀報道后越容易被自媒體的悲觀情緒感染,更多地依賴消極的情緒信息判斷九寨溝受災情況,認同其中的悲觀結論,對九寨溝的感知質量越低;同時對未來的憂慮也更容易被消極情緒強化,繼而導致預期作為后悔被加劇。基于此本文提出以下假設:

H2a:情緒易感性越高的潛在旅游者,越容易被自媒體的悲觀情緒感染,對目的地的感知質量越低,從而到訪意愿越低

H2b:情緒易感性越高的潛在旅游者,越容易被自媒體的悲觀情緒感染,加劇預期作為后悔程度,從而導致到訪意愿越低

3 實驗與數據分析

3.1實驗設計

實驗的主要目的是檢驗自媒體負面報道偏差通過目的地感知質量和預期作為后悔的中介作用對潛在旅游者到訪意愿的影響,及此過程中情緒易感性的調節作用。實驗被試分為兩組:控制組和實驗組,兩組分別閱讀官方媒體和自媒體對九寨溝地震的新聞報道。控制組閱讀九寨溝管理局在九寨溝官方網站上發布的《關于九寨溝景區災情通報》;實驗組的實驗材料選自人們日常使用的自媒體平臺——微信公眾號中閱讀量超過10萬的新聞報道,標題為《九寨溝:再見!真的再見了!》(由昵稱為“古帆盡月”的自媒體人首發于新浪微博,原標題為《再見九寨溝火花海!再見諾日朗瀑布!》)。閱讀后讓被試回答關于目的地的感知質量、若到達后會后悔的可能性、是否愿意前往、情緒易感性等問題,同時收集被試人口統計信息與游覽經歷、以及是否閱讀過類似的九寨溝災情新聞報道等相關信息。其中,目的地感知質量量表來源于Oztrrrk[42],預期作為后悔的測量題項是詢問被試若九寨溝再次開放后其到訪該地后悔的可能性[43],情緒易感性來源于Doherty[44],到訪意愿采用的測量題項是詢問被試若九寨溝再次開放,被試前往的愿意程度,均采用Likert 7級量表測量,1代表非常低,7代表非常高。

實驗結束后控制組和和實驗組分別回收問卷67份和79份,剔除掉有九寨溝游覽經驗或閱讀過類似報道的樣本,最終每組剩余49份有效問卷。被試中男性占42.g%,女性占57.1%,年齡主要分布在

18-40歲,占70.4%,學歷以大專或本科為主,占68.4%。

3.2實驗結果

3.2.1量表的信度、效度檢驗

對各量表的信度、效度進行檢驗,結果顯示目的地感知質量、情緒易感性量表的Cronbach'sAlpha系數分別為0.82、0.94,均大于可接受的0.70[45]。所以各量表的信度較好。KMO測量系數檢驗得出樣本充分性MSA值,其中,感知質量為0.86,情緒易感性為0.79,均大于0.7,且Barlett球形檢驗近似方差均為p=0.000,表明適合做因子分析。然后對各變量測量題項采用主成分分析法,并進行方差最大化旋轉,結果顯示感知質量和情緒易感性的解釋方差變異分別為80.01%、77.8g%,表明因子具有良好的一致性。驗證性因子分析結果顯示,組合信度(CR)均大于0.7;平均變異數萃取量(AVE)均大于0.5;正交旋轉后的因素負荷值均大于0.6,這說明各變量的效度指數都達到了良好水平。

3.2.2 自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿的影響作用

單因素方差分析結果顯示,與控制組相比,實驗組中被試對九寨溝目的地質量的感知(M官方=4.64,M自媒體=4.02,F(1,96)=5.92,p<0.05)有顯著下降,預期作為后悔(M官方=4.02,M自媒體=4.88,F1,96)=5.40,p<0.05)有顯著增加,到訪意愿(M官方=4.47,M自媒體=3 .69,F(1,96)=7.92,p<0.01)明顯下降。進一步,將性別、年齡及受教育水平作為控制變量,組別作為自變量,并設為虛擬變量,控制組為“0”,實驗組為“1”,到訪意愿作為因變量構建回歸方程。分層回歸結果顯示,在僅包含控制變量的基礎模型1中,R2=0.03,3個控制變量對到訪意愿都沒有顯著影響(p>0.05)。在基礎模型上,增加組別這一自變量后的模型中,F Change =12.01 (p<0.01),R2=0.14,△R2=0.11,表明加入自變量組別后模型得到顯著改善。組別的標準化回歸系數,β=-0.33 (p<0.01),意味著相比于控制組,實驗組中潛在旅游者到訪意愿明顯更低。4個變量的VIF值均在1.01左右,說明不存在多重共線性問題。由此,H1得以驗證。

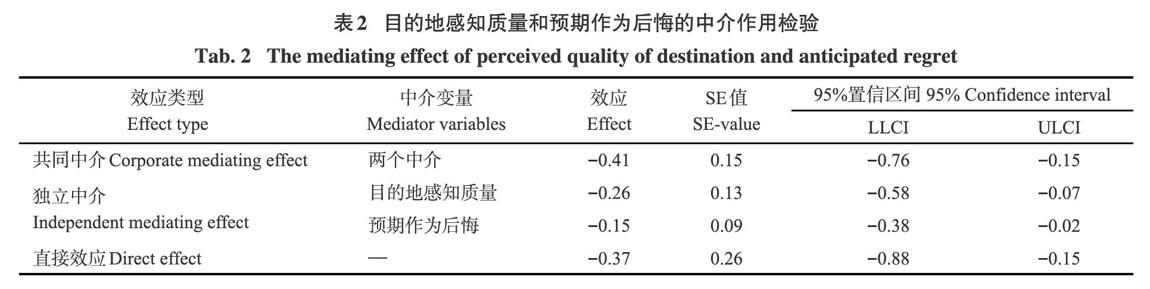

3.2.3 目的地感知質量和預期作為后悔的中介作用

用分層回歸法檢驗中介時,如果樣本不符合正態分布,其以置信區間作為判斷中介作用是否顯著的依據有一定不足[46],且該方法多用于僅有一個中介變量的模型[47]。所以為了更嚴格地檢驗本文模型中復雜的多個并列中介的作用,本文采用由Zhao等[48]提出的無需正態性假設的中介效應檢驗程序,用Bootstrap方法檢驗目的地感知質量和預期作為后悔在自媒體負面報道偏差和潛在旅游者到訪意愿之間的中介作用,當置信上下區間不包含0時,中介效應存在。按照Zhao等提出的中介分析程序,參照Preacher和Hayes[49]提出的多個并列的中介變量檢驗方法,選擇模型4,樣本量選擇5000,置信區間設置為95%。數據結果(表2)表明兩個中介變量共同發揮的中介作用顯著(LLCI=-0.76,ULCI=-0.15.不包含0),作用大小為-0.41,在兩個中介路徑中目的地感知質量(LLCI=-0.58,ULCI=-0.07,不包含0)與預期作為后悔(LLCI=-0.38,ULCI=-0.02,不包含0)的中介作用均顯著,中介作用大小分別為-0.26、-0.15,且自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿的直接作用顯著(IICI=-0.88,ULCI=-0.15,不包含0),作用大小為-0.37,Hla和Hlb得到有效支持。

3.2.4情緒易感性的調節作用

繼續將情緒易感性分為高低兩組,檢驗目的地感知質量和預期作為后悔的中介作用。以情緒易感性的均值為臨界點,大于均值的為高情緒易感性,小于均值的為低情緒易感性,三步回歸分析結果如表3所示。只有在高情緒易感性的組別中,目的地感知質量和預期作為后悔才發揮顯著的中介作用(p<0.01),而在低情緒易感性的組別中,目的地感知質量和情緒易感性的中介效應不存在(p>

0.05)。說明目的地感知質量和預期作為后悔受到情緒易感性的調節。進一步按照2hao[48]等提出的中介分析程序,參照Preacher等[50]川和Hayes[51]提出的有調節的中介分析模型進行Bootstrap中介變量檢驗,選擇模型8,樣本量選擇為5000,在95%置信區間下,兩中介變量的確中介了情緒易感性和自媒體報道偏差對到訪意愿的交互影響,進而按照均值、均值加減一個標準差,更細致地區分了低、中、高3種情緒易感性程度,分析了在不同情緒易感性程度下目的地感知質量和預期作為后悔的中介效應。數據結果表明(表4),對于中、高情緒易感性的潛在旅游者,目的地感知質量的中介效應顯著,Bootstrap檢驗的置信區間分別為(IICI=-0.49,ULCI=-0.02)和(LLCI=-0.85.ULCI=-0.08),均不包含0,作用大小分別為-0.18,-0.36;而對于低情緒易感性的旅游者,目的地感知質量的檢驗結果區間包含0(IICI=-0.30,ULCI=0.27),并不發揮中介作用。對于中、高情緒易感性的潛在旅游者,預期作為后悔的中介效應顯著,Bootstrap檢驗的置信區間分別為(LLCI=- 0.53,ULCI=- 0.03)和(IICI=- 0.85,ULCI=-0.07),均不包含0,作用大小分別為-0.21、一0.36;而對于低情緒易感性的旅游者,預期作為后悔的檢驗結果區間包含0 (LLCI=-0.37,ULCI=0.12),并不發揮中介作用,H2a、H2b均得到驗證。

4 研究結論與建議

4.1研究結論

突如其來的自然災害對旅游目的地的破壞是不可避免的,但自媒體不當報道所造成的人為二次傷害卻是可以預防和補救的。本文歸納了自媒體報道的3個特點,通過情景實驗檢驗了自媒體負面報道偏差對旅游決策過程的影響,得出以下結論:

(1)相比于官方報道,自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿負面影響作用更強。本文通過分析自媒體的傳播特點和負面報道偏差的主要呈現形式,從媒體傳播視角解析了不同信息源和傳播渠道所傳遞的信息對旅游者的影響。如今自媒體影響力逐漸擴大,報道時擅長用豐富的表現形式引起公眾的注意力,同時用鮮明的情緒信息引發共

鳴,在報道形式方面總能讓人耳目一新,但報道內容上卻不乏斷章取義、駭人聽聞等特點,明顯抑制了旅游者的到訪意愿,這一發現進一步完善了旅游目的地自然災害的研究體系。

(2)目的地感知質量和預期作為后悔中介了災后自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿的影響。自媒體報道刻意放大受損細節,忽略未受損景觀,試圖以偏概全,導致潛在旅游者對目的地感知質量大幅降低,而將景觀受損前后的情況進行對比使旅游者的焦慮加強、預期作為后悔程度增加,最終導致到訪意愿銳減。這一結論完善了災后傳播的分析框架,利于DMO在準確把握災后自媒體負面報道偏差對旅游者心理和行為影響路徑的基礎上,盡快消除負面網絡輿情帶來的不利影響,挽回旅游者信心,恢復目的地的旅游形象。

(3)情緒易感性是調節自媒體負面報道偏差對潛在旅游者到訪意愿影響的邊界條件。情緒易感性高的潛在旅游者更容易感染自媒體報道中的媒體情緒,被其悲觀情緒影響,最終對目的地感知質量更低,預期作為后悔更強烈。相對地,情緒易感性低的潛在旅游者不易感染媒體情緒,目的地感知質量和預期作為后悔的中介作用消失。通過情緒易感性高低細分受眾群體,便于DMO針對不同的人群采取精準、差異化的災后應對策略,進而提高應急管理績效。

4.2營銷建議

隨著移動互聯網的發展,自媒體在人們的生活中不斷滲透,影響范圍愈發廣泛,傳播主體也逐漸趨于平民化和普泛化,其對災情的報道內容很難被目的地管理者干涉。故為應對這一情況,目的地管理者在災后的旅游市場恢復工作中要有針對性地調整營銷策略,尤其是要注意防患于未然,適當地給予自媒體報道更多的關注。

首先,目的地管理者要在災后第一時間掌握話語主動權,通過官方媒體全面、客觀地發布景區的受災信息。報道時要將景區的整體情況向外界通報,尤其是未受損景觀,避免因報道失衡而導致以偏概全誤導旅游者,同時使用通俗易懂的語言及措辭提高新聞報道的可理解性,保證目的地感知質量不過度下降。

其次,針對旅游者預期作為后悔程度較高的難題,目的地管理者可以減輕這種后悔提高消費者購買意向。因為自媒體報道已經明確告知旅游者到訪機會很難再有,旅游者因此啟動心理調節過程,通過放棄購買從認知上降低后悔[52]。但如果此時DMO針對旅游者已有的較高程度的預期作為后悔,提供關于到訪結果的積極信息,創造一個機會很容易獲得、只要努力(即到訪行為)就可以減輕后悔的情景,則可提高旅游者的到訪意向。

最后,對于不同情緒易感性的旅游者,可采用不同的災后恢復營銷策略。比如對于情緒易感性較高的群體,可從感性層面出發,使用微電影等短片形式,在其中突出一個貫穿主旨的情感主張,加強旅游者與目的地之間的情感互動,直擊旅游者內心,重燃旅游者的激情。反之,對于情緒易感性較低的群體,更傾向于相信理性、客觀的報道,因此營銷過程中要強調目的地的真實情況,并利用權威媒體或平臺推送宣傳信息。此外,也可請相關領域專家背書,加快旅游市場的提振速度。

4.3研究不足與未來研究方向

首先,由于九寨溝地震后,多數自媒體報道都是呈現的負面偏差,因此本研究只關注了報道偏差中的負面偏差,未涉及正面偏差,故后續研究可考察正面偏差的報道對旅游者的影響作用。其次,由于本研究實驗情景是通過問卷中的文字描述模擬創建的,實驗真實性有待進一步完善,未來可通過真實的實驗場景來收集數據,盡可能排除模型之外變量的干擾,實現對變量更嚴格的操控,提高實驗結果的嚴謹性和可靠性。再者,本研究的調節變量僅考慮了旅游者的個人特質,但旅游者決策時所處的環境也對其消費行為有著較大影響,所以,后續的一個研究方向是進一步考察外部環境對潛在旅游者到訪意愿的影響。另外,本研究只從理論層面為DMO提供參考建議,由此提出的策略是否有顯著作用,還需結合現實深入檢驗,故后續可對策略建議進行實證檢驗,實現理論研究向現實價值的轉化。

參考文獻( References)

[1] TANG Hongjiu, ZHANG Jie. Characteristics of the influence ofunexpected event on the accessibility perceived by tourists:Taking the tourists to Jiuzhaigou scenic spot after“5·12"earthquake as an example[J]. Progress in Geography, 2013, 32(2): 251-261.[唐弘久,張捷.突發危機事件對游客感知可進入性的影響特征——以汶川"5. 12"大地震前后九寨溝景區游客為例[J].地理科學進展,2013,32(2): 251-261.]

[2] FAULKNER B.Towards aframework for tourism disaster

management[J].Tourism Management, 2001,22(2):135-147.

[3] HUANG J H, SHUTING C,LIN Y R.Folk religion and touristintention: Avoiding tsunami- affected destinations[J]. Annals ofTourism Research, 2008, 35(4):1074-1078.

[4] FUCHS G, REICHEL A. An exploratory inquiry into destinationrisk perceptions and risk reduction strategies of first time vs.repeat visitors to a highly volatile destination[J]. TourismManagement, 2011, 32(2): 266-276.

[5] GAN Lu, LIU Yan, LU Tianling. Study on the motives oftourists coming to Sichuan after Wenchuan earthquake and theirperceptions about the impact of the earthquake on local tourism[J]. Tourism Tribune, 2010,25(1): 59-64.[甘露,劉燕,盧天玲.汶川地震后入川游客的動機及對四川旅游受災情況的感知研究[J].旅游學刊,2010, 25(1): 59-64.]

[6] HUA Haiyan, LIU Shiming, LI Wei.A study on the correlationsbetween the reasons for tourist chum in sceme areas and tourists'travel intention after serious natural disasters:A case study ofSichuan tourism industry after Wenchuan earthquake[J]. Journalof Hainan University: Humanities&Social Sciences, 2010, 28(4): 75-81.[花海燕,劉世明,李蔚,嚴重自然災難地景區游客流失原因和旅游意愿關系研究——以汶川地震后四川旅游為例[J].海南大學學報:人文社會科學版,2010, 28(4): 75-81.]

[7] LI Min, ZHANG Jie, LUO Hao, et al. The study of post-disastertourism recovery and reconstruction based on touristmotivations: The case of Jiuzhaigou after"5·12" Wenchuanearthquake[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(1): 39-48.[李敏,張捷,羅浩,等,基于旅游動機的旅游業災后恢復重建研究——以“5·12”汶川地震后的九寨溝為例[J].旅游學刊,2012, 27(1): 39-48.]

[8] LIU Shiming, LI Wei. Study on the impact of tourists' winning-back tactics after disasters: Based on the empirical study oftourism in Sichuan Province after Wenchuan earthquake[J].Tourism Tribune, 2011,26(12): 41-48.[劉世明,李蔚,災后旅游市場贏回策略影響研究——基于汶川地震后四川旅游的實證[J]旅游學刊,2011, 26(12): 41-48.]

[9] JEPSEN A L.Information search in virtual communities: Is itreplacing use of off- line communication?[J]. Journal ofMarketing Communications, 2006,12(4): 247-261.

[10] XIANG Z,GRETZEL U Role of social media in online travelinformation search[J]. Tourism Management, 2010, 31(2): 179-188.

[11] FU Yeqin, CHEN Xuejun, CAO Na.A preliminary study on theimpact of network opinion crisis on tourism destination imageand tourism behavioral intentions[J]. Journal of QiqiharUniversity: Philosophy and Social Sciences Edition, 2016(2);59-63.[付業勤,陳雪鈞,曹娜.輿情危機對旅游地形象和旅游消費行為意向影響的研究初探[J].齊齊哈爾大學學報:哲學社會科學版,2016, (2): 59-63.]

[12] GENTZKOW M, SHAPIRO J M. Media bias and reputation[J].Journal of Political Economy, 2006,114(2): 280-316.

[13] GENTZKOW M, SHAPIRO J M. What drives media slant?Evidence from U.S. daily newspapers[J]. Econometrica, 2010,78(1): 35-71.

[14] GROSECLOSE T,MILYO J.A measure of media bias[J].Quarterly Journal of Economics.2005,120(4):1191-1237.

[15] CAI Guowei, SHAO Zhihao, XU Xinzhong. Do enterprises andmedia have collusive behavior? Indirect evidence from mediareports of Chinese listed companies[J]. Management World,2015, (7): 158-169.[才國偉,邵志浩,徐信忠.企業和媒體存在合謀行為嗎?——來自中國上市公司媒體報道的間接證據[J].管理世界,2015, (7): 158-169.]

[16] TETLOCK P C,SAAR- TSECHANSKY M, MACSKASSY S.More than words: Quantifying language to measure firms'fundamentals[J]. Journat of Finance, 2008. 63(3): 1437-1467.

[17] TETLOCK P C.Giving content to investor sentiment: The roleof media in the stock market[J]. Social Science ElectronicPublishing, 2007, 62(3): 1139-1168.

[18] ZENG Li, YE Huijue. Embarrassing report of food safety: Fromunregulated media behavior to imperfect informationdissemination system[J]. Journalism Review, 2008, (1): 32-36.[曾理,葉慧玨.尷尬的食品安全報道——從不規范的媒體行為到不健全的信息傳播體系[J].新聞記者,2008, (1): 32-36.]

[19] YU Zhijun, ZHENG Fengtian. Governance or bias: Media effecton food safety management in current Chinese politicalinstitution[J]. Research on Economics and Management, 2015,(11): 106-114.[喻志軍,鄭風田,媒體偏見還是媒體監管?中國現行體制下媒體對食品安全監管作用機制分析[J].經濟與管理研究,2015, (11): 106-114.]

[20] SHI Bo. ZHAI Nana, MAO Hongying. Research on theinfluence of social media informatory strategy on audienceattitude under food safety crisis[J]. Journal of Intelligence, 2014,(10): 59-65.[史波,翟娜娜,毛鴻影.食品安全危機中社會媒體信息策略對受眾態度的影響研究[J].情報雜志,2014, (10): 59-65.]

[21] LI Hua. Construction and dissemination strategies of regionalimage in news media:A case study of Chongqing Morning Post'sReport on Chongqing food safety image[J]. Lanzhou AcademicJournal, 2013, (10): 189-194.[李華.區域形象的新聞媒體構建與傳播策略——以《重慶晨報》對重慶食品安全形象的報道為研究對象[J].蘭州學刊,2013, (10): 189-194.]

[22] LAN Yuexin. Research on network rumor diffusion model andcountermeasures in the emergency[J]. Information Science,2012, 56(9): 57-61.[蘭月新.突發事件網絡輿情謠言傳播規律模型及對策研究[J].情報科學,2012, 56(9): 57-61.]

[23] WANG Xiwei, XING Yunfei, WANGNAN Axue. An empiricalstudy on information dissemination of network public opinionon emergencies under the new media environment[J].Information Studies: Theory&Application, 2017, 40(9): 1-7.[王晰巍,邢云菲,王楠阿雪,等,新媒體環境下突發事件網絡輿情信息傳播及實證研究——以新浪微博“南海仲裁案”話題為例[J].情報理論與實踐,2017, 40(9): 1-7.]

[24] CHARMAZ K.Constructing grounded theory:A practical guidethrough qualitative analysis[J]. International Journal of Qualit-ative Studies on Health and Well-being, 2006, 1(3): 378-380.

[25] VUILLEUMIER P,ARMONY J L,CLARKE K,ct al.Neuralresponse to emotiOnal faces with and Without awareness:EVent-relatcd fMRI in a parietal patient with visual extinction andspatial neglect[J].Neuropsychologia,2002,40(12):2156—2166.

[26] CHARASH M,MCKAY D.Attention bias for disgIlst[J].Journal of Anxiety Disorders,2002,l6(5):529—541.

[27] ZHENG Yu.Tbe Influencing factors of information disseminationpropesity of pubhc opinion in public emergency[J].InformationStudies;Theory & Application,,2017,40(7):80—87.[鄭昱.突發公共事件中輿論信息傳播傾向的影響因素——基于民眾負性情緒的研究視角[J].情報理論與實踐,2017,40(7):80一87.]

[28] DEWHURST S A,PARRY L A.Emotionality distinctiveness,and recollective experience[J].European Journal of CognitivePsychology,2000,12(4):541—551.

[29] BATRA R,STAYMAN D M.The role of mood in advenisingeffectiveness[J].Journal of Consumer Research,1990,l7(2):203.214.

[30] KONECNIK,M,GARTNER W C.Customer-based brand equityfor a destination[J].Annals of Tourism R esearch,2007,34(2):400.421.

[3l] FELDMAN J M,LYNCH J G.Self-genemted validity and othereffects of measurement on belief. attitude,intention and behavior[J].Journal of Applied Psychology,1988,73(3):421—435.

[32] TYKOCINSKI O E,PITTMAN T S.Product aversion followinga missed opportunity:Price contrast or avoidance of anticipatedregret?[J].Basic & Applied Social Psychology,200l,23(3):149-156.

[33] ARKES H R,KUNG Y H,HUTZEL L. Regrct,valuation,andinaction inertia[J].Organizational Behaviou & Human DecisionProcesses,2002,87(2):371-385.

[34] CUI Nan,XU Lan,XIE Wenting.Which one makes you regret,to do or not to do?The effect of self-regulatory mode oninaction inertia[J].Acta Psychologica Sinica,2016,48(4):423—434.[崔楠,徐嵐,謝雯婷.做會后悔還是不做會后悔?——自我調節模式對不作為慣性的影響[J].心理學報,2016,48(4):423—434.]

[35] TSIROS M.Releasing the regret lock:Consumer response tonew altematives after a sale[J].Journal of Consumer Research,2009,35(6):1039-1059.

[36] TYKoCINSKI O E,PITTMAN T S.The consequences of doingnothing: Inaction inertia as avoidance of anticipatedcounterfactual regret[J].Journal of Personality & SocialPsychology,1998,75(3):607—616.

[37] TYKOCINSKI O E,PITTMAN T S,Tuttle E E. Inactioninertia:Foregoing future benefits as a result of an initial failureto act[J].Journal of Personality & Sociao Psychology,1995,68(5):793-803.

[38] YOU Jiaxing,WU Jing.Spiral of silence:Media sentiment andthe asset mispricing[J].Economic Research Journal,2012,47(7):141—152.[游家興,吳靜,沉默的螺旋:媒體情緒與資產誤定價[J].經濟研究, 2012, 47(7): 141-152.]

[39] FORONI F, SEMIN G R. Language that puts you in touch withyour bodily feelings: The multimodal responsiveness ofaffective expressions[J]. Psychological Science, 2009, 20(8):974-980.

[40] HENNIG-THURAU T, GROTH M, GREMLER P D D. Are allsmiles created equal? How emotional contagion and emotionallabor affect service relationships[J]. Journal of Marketing, 2006,70(3): 58-73.

[41] MUDAMBI S M, SCHUFF D. What makes a helpful onlinereview? A study of customer reviews on amazon.com[J]. SocialScience Electronic Publishing, 2010, 34(1): 185-200.

[42] OZTURK A B, QU H. The impact of destination images ontourists' perceived value, expectations, and loyalty[J]. Journal ofQuality Assurance in Hospitality & Tourism, 2008, 9(4): 275-297.