隨遇而安,萬事勝意

曹巧芳

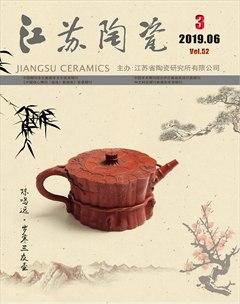

摘? 要? 從古至今,宜興紫砂壺以其獨特的材質和精美的造型為人所熟知,隨著歷史的發展,它從傳統實用器發展為藝術品,如今更是成為藝術收藏市場上炙手可熱的藏品。本文以紫砂作品“心意壺”為例,淺談其包含的審美和人文內容。

關鍵詞? 紫砂壺;造型設計;吉祥文化

宜興紫砂壺造型千姿百態、變化萬千,自北宋發展至今,歷經社會的變革和經濟的發展,不斷推陳出新,形成了獨一無二的藝術體系,在中國傳統文化之林獨樹一幟。紫砂壺自誕生以來就與中國傳統文化血脈相連,其豐富的包容性和開放性使其不斷發展,成為區別于一般傳統工藝的文化藝術品。紫砂界人才輩出,時大彬、邵大亨、顧景舟等更是脫穎而出,其匠心獨運的創意和爐火純青的工藝為人稱道,為紫砂行業留下了許多風格獨到的傳世佳作,可謂紫砂發展史上的里程碑。

一把優秀的紫砂壺,集實用性、觀賞性和文化性于一體。造型,是一把壺的基礎,是表現其精神氣質和人文內涵的著力點。欣賞一把壺,必定要先學會解讀其造型。紫砂作品“心意壺”是典型的光器,光器由簡練的幾何形體構成,注重線條的靈活運用,摒棄復雜的裝飾和艷麗的色彩,以線條表現出整壺的神韻,光器看似簡單,實則最為考驗紫砂藝人的制壺功底。光器又分為圓器和方器,“心意壺”通身曲線,身筒飽滿圓潤,是典型的圓器。行云流水的線條呈現出一種柔而不弱之美,骨肉亭勻、優雅端莊,將圓器“圓、穩、勻、正”的造型特點表現得淋漓盡致。縱觀整壺,壺身豐腴、壺腹鼓起,線條爽利而具飽滿的張力,重心沉穩。壺流與壺把別具新意,一彎流自然柔順,向上昂起,與飛起的壺把兩相呼應,壺流為暗接,周邊飾以一圈如意云紋,線條舒卷有致、自然大方,壺流正上方以筋紋線修飾,筋紋內凹至壺口,使壺流截面呈玲瓏可愛的心形,妙趣無限;壺把自然揚起向上的小飛,靈動別致,飛把正中飾以折線,顯出剛柔并濟之韻,折線與壺流筋紋線呈同一平面,飛尾又飾以如意云紋,前后呼應,極具韻律美。壺蓋為嵌蓋,與壺身嚴絲合縫,形成統一的整體。壺鈕為如意柄狀,位于整壺正中位置,壺鈕兩端向蓋面貼塑如意云紋,云紋線條勾勒成美好的心形,中間以長柄銜接,過渡柔和,達到視覺上的和諧與平衡,壺鈕造型清麗優美,呈現出和諧的動態美感。整器敦龐周正,結構比例十分完美,光器的簡練飾以恰到好處的花器裝飾,相輔相成,呈現出悠然、典雅之美。

在我國傳統文化中,如意始于魏晉,盛于明清,“如意”舊時為古代民間用于搔癢的工具,其造型由云紋、靈芝做成頭部銜接長柄而來。明清兩代,如意發展到鼎盛時期,因其珍貴的材質和精巧的工藝而廣為流行,成為上層人物權力和財富的象征。明末時期,如意更因其特有的雅致,成為崇尚古風的文人墨客的文房賞玩物件。隨著歷史的發展和社會的變革,如意造型也別出心裁,有雙首如意和形如兩柄如意交錯的五鑲如意等。如意元素被廣泛應用,出現于家具、織繡、手工藝品等裝飾中,體現了中國傳統民族心理,包含著豐富的民族審美特征、文化特征、心理特征、生存特征,體現了積極的民族生存信念和曠達樂觀的人生態度,體現了中國傳統文化的傳承與發揚,是一種增強民族凝聚力的文藝方式。“心意壺”融入如意元素,將傳統如意改制成心形如意,別具匠心,靈動優雅,既蘊含了如意在傳統文化上的寓意,使整器充滿吉祥如意的氣息,又反映了人們對美好事物的向往和對理想的不懈追求。人生無常,有些事不想發生卻不得不接受,有些人不愿失去卻不得不放手,人生中有很多的無能為力,只有拿得起、放得下、看得開,才能讀懂人生的真諦。緣來緣去,我們既要學會珍惜,也要學會放手,遺憾才是生活,無常才是人生,以赤誠之心面對生活中的每一份緣,無愧于心,不負相遇,足矣,只愿生命中每個陪伴我們走過一段的人都能“萬事勝意”。通過這把“心意壺”,作者將人生的美好希望和情感寄托其上,體現著獨一無二的藝術之美和情感之美,呈現出古樸雅致的獨特韻味。

紫砂壺將生活與藝術融為一體,讓人們在一壺一茗中品味到生活的情趣,感受到悠然雅致的氛圍,既放松了心情,又體味到深厚的文化內涵,在無形中陶冶了情操,得到精神上的感悟。一把優秀的紫砂壺,具有造型美、空間美、藝術美和文化美,給人以豐富的聯想,為一把壺注入豐富的思想內涵和人文精神,使之成為源遠流長的經典,是每個紫砂從藝者孜孜不倦的追求。紫砂作品“心意壺”制作精細、線條簡練、造型優雅,通過對傳統元素和現代審美的相互融合,塑造出一個好的形象,體現了紫砂藝術的無窮魅力。

參 考 文 獻

[1]江曉燕.紫砂“團圓如意壺”的文化考析[J].江蘇陶瓷,2015(02):53,56.