數學實驗:“量感”建立的有效途徑

——以“千克和克”的教學為例

江蘇省太倉市榮文小學 葛 強

數學實驗是一種蘊含思維的數學活動,是兒童主動發現數學、體驗數學、理解數學和運用數學的一種重要方式。“量感”是對量的一種直覺,在常見的量——“質量”的學習中,由于質量是對事物客觀屬性的一種描述,它不能通過直接的“看”獲得,而是需要豐富的“做”,在“做”的過程中才能實現量感的建立。因此,在“千克和克”這一內容的教學中,我將數學實驗融入數學教學,讓學生在觀察、操作、實驗中習得知識,積累量感經驗,激發了學生數學學習的積極性,增進了學生對數學本質的理解,提高了學生的數學應用能力。

一、組織實驗,感知并建立標準量

量感實質上是對量的敏感性,是人們在實際情境中主動、自覺地理解并運用量的態度與意識。度量的本質是比較,是將待測物和標準量相比較的過程,標準物就是度量單位,而比較的結果就是度量值。因此,在數學中感知并建立標準量是教學的重點。為感知和建立“千克”這一標準量,我組織了以下兩個實驗:

實驗1:課前找兩袋鹽,先分別用手掂一掂,再用秤稱一稱。

三年級學生在日常生活中對物體的輕重或多或少都有一些感性的認知,食鹽又是他們生活中經常接觸到的,這個實驗他們很容易做起來。在掂、稱食鹽的過程中,部分同學會從數學的角度關注量。生活中,多數情況下,兩袋食鹽的質量和是1千克,這既可以成為課堂學習的素材,又在不知不覺中培養了用數學的眼光觀察生活的意識,幫助學生了建立初步的質量觀念。

實驗2:課堂小組實驗,建立1千克量的表象。

實驗材料:每組臺秤1架、水果1千克、雞蛋1千克、鹽1千克、大米1千克等。

實驗過程:

①小組合作,稱出1千克大米,掂一掂、拎一拎,感受1千克有多重。

②還有哪些物體的質量是1千克,用實驗驗證一下。

③先估計幾本數學書大約重1千克,再選擇幾本稱一稱,比比誰估得準。

學生通過觀察、實驗、操作等活動,初步建立了1千克的質量觀念。在認識1千克的過程中,一方面通過引導學生觀察秤面上指針位置的變化,讓他們明白確認1千克物品的過程,初步學會盤秤的使用方法;另一方面讓學生通過各種形式的活動具體感知1千克的實際輕重,在此過程中豐富對1千克的認識,幫助學生逐步從形成1千克的質量觀念到再次感知1千克的實際輕重。

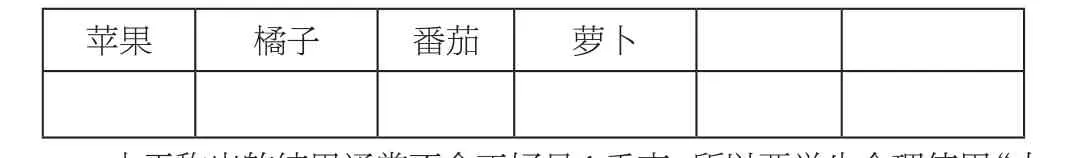

實驗3:課后自選幾種水果或蔬菜,先估計1千克各有多少個,再稱一稱、數一數,把結果填在表里。______________________

__蘋果 ___橘子 __番茄 ___蘿卜

由于稱出的結果通常不會正好是1千克,所以要學生合理使用“大約”等詞語進行表達和交流。在動手稱出1千克水果或蔬菜之前,要求學生先試著估計1千克大約各有多少個;稱好、數好之后,再把所得結果與此前的估計進行比較,這樣可以增加他們的估計意識,培養他們的估計能力。

課前、課中、課后組織3次實驗,從不同角度豐富了學生對1千克的感知,建立了1千克這一標準量。在實驗的過程中,學生積累了判斷輕重的經驗,充分體會到“千克”在實際生活中的廣泛應用。這樣的教學把建立表象和數學實驗相聯系,借助具體形象的生活經驗豐富對標準計量單位“千克”的感知,有助于學生“量感”的形成。

二、自主實驗,拓展非標準量

《義務教育數學課程標準(2011年版)》提出:“要結合生活實際,經歷用不同方式測量物體長度的過程”“能估計一些物體的長度,并進行測量”的教學目標,并指出:“計量單位的認識和實際問題有緊密的聯系,需要在現實情境中引入,在解決問題的過程中理解和掌握。”在建立標準質量單位后,靈活選用參照估計各種物體的質量,是對學生量感的考驗。在建立了1克這一標準量后,我讓學生自主開展數學實驗:

實驗4:“10克有多重呢?”

你是怎樣做實驗的?實驗的結果是什么?簡要地把你經歷的實驗過程寫下來。

剛開始很多孩子由于經驗不足,出現了各種各樣的問題。但孩子的潛能是無限的,而且他們對數學實驗有著天生的熱情,他們做數學實驗極其用心,都巴望著自己的發現能在班級里和同學分享。以下是一些學生的真實體會:

學生1: 2枚1元的硬幣大約是10克。

學生2:調料盒里勺子一勺5克,兩勺10克。

學生3:一瓶眼藥水10克。

學生4:500粒大米重10克,小黃豆70顆重10克,紅豆83顆重10克。

……

孩子們興致勃勃地交流著做實驗的感受,他們對10克這一非標準量的感受是個性化的,雖然物體不一樣,但質量相等,他們告訴我,親手做這些數學小實驗對他們來說,真是太好玩了!我順勢說:“那你們還想繼續做實驗嗎?老師想問問你們100克有多重,請你們明天告訴我好嗎?”第二天,學生的實驗分享真是讓我贊嘆他們的能力:“1個雞蛋大約50克,2個雞蛋就是大約是100克。”“我先稱了我家的玻璃杯是160克,然后倒入牛奶,杯子和牛奶一共260克,這時杯子中的牛奶是100克,我3口就喝完了。”“老師,我沒有做實驗,因為我們前面知道了70顆黃豆大約是10克,那么700顆黃豆大約是100克。”“老師,我也沒做實驗,我想到了1千克大約有10個橘子,那么一個橘子大約100克。”“一個桃子100克。”“一個小一點的蘋果或者梨是100克。”……

其實,在孩子們交流的前一天晚上,家長們的心情也跟以前不一樣了,有個家長這樣說道:“唉……看她平時的上課作業就有點灰心了!可是你看她呢,做實驗這么靈巧,像換了個人似的!”是的,這真是我們要好好反思的地方,我們太習慣了從一個角度去看孩子,就不免給孩子們定了型。然而,孩子真的是多面的,只不過日常的課堂和局促的相處窄化了我們的視野。感謝這樣的數學實驗,讓我有機會領略每個同學不同的風景!

學生依托豐富的經驗,與已經建立參照的標準量相結合,通過大量的體驗活動,依托多種感官實現了對非標準量的重構。這種重構的智慧是學生在數學實驗中大量的體驗積累而成的,這種體驗正是豐富“計量單位”概念表象的源泉。

三、遷移量感經驗,解決生活實際問題

通過數學實驗,學生建立了標準量,還能選用合適的參照物建立非標準量的量感。當學生能自覺遷移積累的量感經驗,用于解決日常生活中的實際問題時,才能說明學生初步具有主動、自覺地理解并運用“量”的態度與意識了。在學習了千克一課后,我讓學生解決以下實際問題:

面對問題1和問題2,學生說:“老師,我們可以做實驗來解決問題。”也有的學生說:“老師,這樣的實驗我們剛做過,可以用我們實驗中的物體去進行比較,比如乒乓球是很輕的,應該填3克;一只雞重2千克差不多。”面對問題6,有學生說:“這樣的杯子里裝滿橙汁估計不到300克,我在家里做過實驗的。”有學生馬上附和:“對呀,連杯子重300克,杯里的橙汁是300減240,等于60克,然后我們以此為參照,估計出3號杯子里的橙汁大約120克,4號杯子里的橙汁大約240克。”……

看來,在“千克和克”的學習中,數學實驗已經成為一種學習方式深深地印入了每一個學生的腦海,而蘊含其中的觀察能力和推理能力,表達能力和交流能力等這些核心素養的因子也慢慢地在學生的心中開始萌芽了。

正如波利亞所說:“數學既是一門系統性的演繹科學,又是一種實驗性的歸納科學。”數學實驗是建立量感的有效途徑,其作用不僅揭示了數學知識的本質,而且開發了兒童的思維,發掘了兒童的探究潛能。學生正是在數學實驗的過程中打開了思維活動的軌跡,他們邊操作邊思考、邊思考邊操作,從實驗現象與實驗結論關系的反思中積累了數學活動的經驗,感悟了數學的思想方法,也深深地體會到了數學實驗帶來的樂趣。