談合肥新站高新區河東水庫黑臭水體治理

張 德 彬

(合肥市市政設計研究總院有限公司,安徽 合肥 230041)

1 項目建設背景

2015年4月16日,國務院正式發布國發[2015]17號水污染防治行動計劃,明確城市人民政府是整治黑臭水體的責任主體。第二十七條提出“整治城市黑臭水體,采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態修復等措施,加大黑臭水體治理力度,每半年向社會公布治理情況。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年年底前基本消除黑臭水體。

合肥新站高新區處于合肥經濟圈內合淮工業走廊地帶,是合肥市“141”空間發展戰略中北部組團和東部組團的重要組成部分,緊鄰中心城區,是合肥未來城市空間和功能的重點完善拓展區,園區面積204.7 km2。

河東水庫位于新站區,是安徽省在冊小(二)型水庫,具有灌溉、防洪、養殖、旅游綜合功能。該水庫于1973年12月建成蓄水,水庫流域面積6.27 km2,總庫容61.53萬 m3。水庫洪水標準按20年一遇設計,300年一遇校核。2009年隨著水庫匯水區的建設和開發,水庫的主要功能已由農田灌溉轉變為城市景觀水體,水庫的水質也逐年下降由原來的Ⅲ類水,到治理前的劣Ⅴ類水。為了消除水體黑臭,改善區域環境,河東水庫被列為合肥市黑臭水體治理項目之一。

2 水體黑臭成因分析

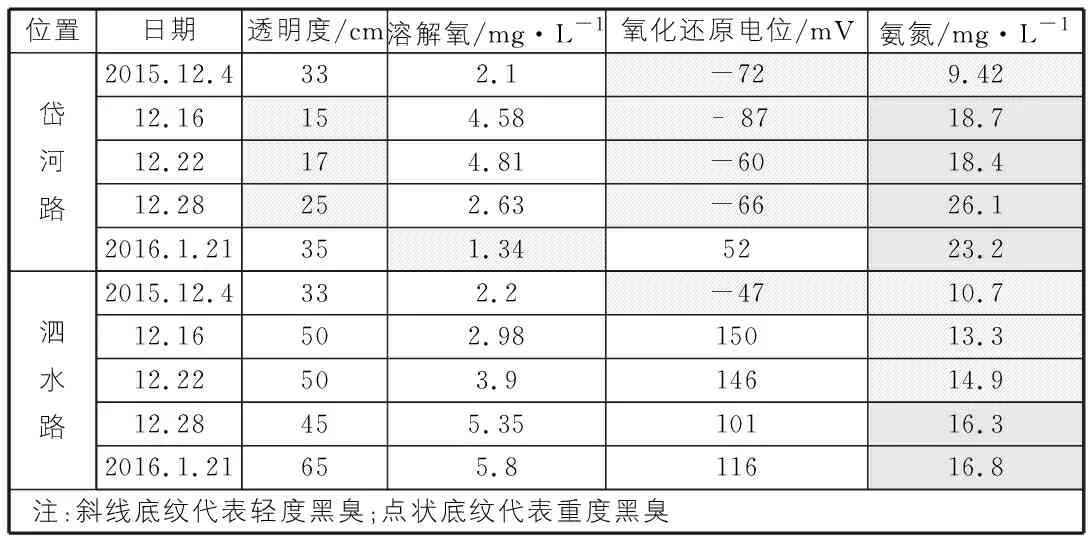

根據水質檢測結果,結合水體黑臭級別判定指標,河東水庫呈現階段性重度黑臭,其中氨氮是其主要影響因素,水質檢測見表1。

表1 河東水庫及河道水質檢測表

根據污染源調查分析,造成水體黑臭原因可歸納為以下幾點:

1)點源污染。經調查,河東水庫水體共有3處排污口,其中1處為污水直排口(下游污水干管尚未連同,臨時做的污水溢流口);2處道路雨水管道排放口(排放口上游雨、污管網存在6處混接點)。

2)面源污染。河東水庫流域范圍內,用地基本為教育科研設計用地、倉儲用地等,流域內無工業、企業等重污染源,其面源污染主要為道路、在建的工地、城中村、菜市場等場地的地表污染物隨降雨流入水體中。區域內雨水管道養護頻率不足,管道內的沉積物也會隨降雨流入水體中。

3)內源污染。河東水庫及河道底泥中總氮、總磷超過正常值。經過調查,由于污水處理設施建設時序的問題,曾有超過污水廠處理負荷的污水直排入河東水庫中,形成污染的底泥。水庫自建成后尚未進行底泥清淤,岸邊水生植物的殘體未清理、水華藻類、垃圾形成腐敗污染物,也造成了底泥的污染。

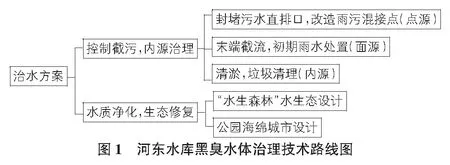

3 設計技術路線

結合河東水庫污染源和周邊環境條件,在系統分析黑臭水體污染成因基礎上,確定水體整治措施,見圖1。

4 工程設計

4.1 控源截污工程

河東水庫匯水范圍內排水系統為雨、污分流制。根據點源污染調查結果,水庫匯水范圍內主要有6處污水排放口,排污總量約650 m3/d。本次污水排放口多為企業或學校雨污外接管混接造成,不存在大面積的合流區域,主要解決方案為由區行政執法部門責令相關單位進行整改,從源頭杜絕污水排入雨水管道的現象。

由于相關單位整改需要一定時間,同時夢溪路污水出路暫時無法打通,為了保證河東水庫黑水治理效果,設計考慮在岱河路和夢溪路排入水庫的雨水出口進行末端污水截流,截流后的污水經提升泵站(與初雨處理站合建)排入岱河路污水管道。本工程截流倍數取n0=2,污水截流井按此設計,截流的雨季污水量按Qj=(n0+1)×Qh計算。經計算,污水近期截流量為2 000 m3/d。

4.2 初期雨水處置

1)進、出水水質。

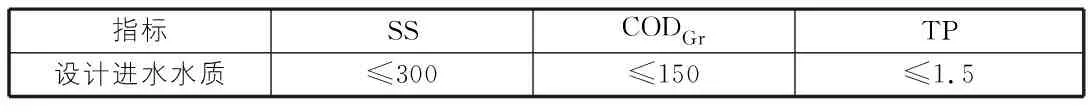

結合匯水區面源污染調查結果,設計考慮設置初雨處理措施,消減入庫徑流污染保證水庫水質。綜合考慮雨天溢流污染的水質變化特征,基于現有的初期雨水水質監測數據和合肥市類似工程,最終確定本工程初期雨水設計進水水質,見表2。

表2 初期雨水設計進水水質表 mg/L

目前,國內外對初期雨水處理尚未制定具體的執行標準。參考合肥市類似工程經驗,本工程設計出水水質以TP為控制指標。河東水庫水質目標為Ⅳ類水體,參照GB 3838—2002地表水環境治理標準中Ⅳ類水體標準確定,TP處理后出水水質不大于0.3 mg/L。

2)調蓄標準及容積計算。

考慮合肥市降雨特性、國內標準及合肥市同類工程案例,確定本工程初期雨水截流標準為5 mm降雨量。

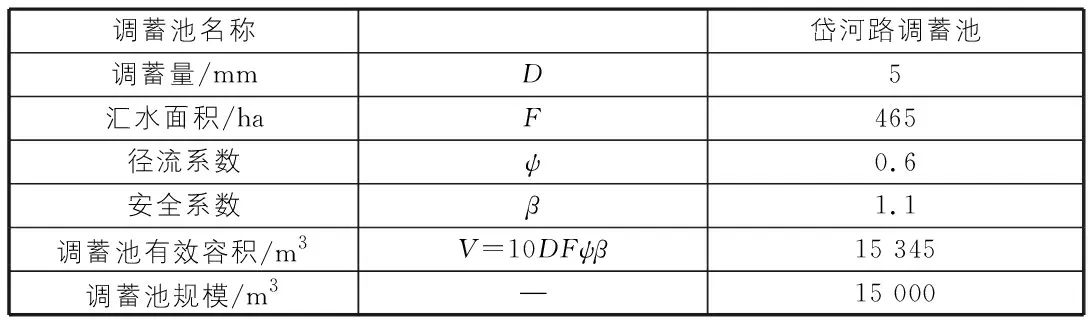

經計算,初雨調蓄池容積取15 000 m3,見表3。綜合考慮投資、用地、運行效益、環境效益等因素,初期雨水在調蓄塘內的停留時間不超過3 d,即處理設施運行時間為3 d,則處理設施的規模為5 000 t/d。

表3 初雨調蓄池容積計算表

3)初期雨水處理工藝選擇及工作流程。

本次工程以初期雨水作為處理對象,進水TP平均濃度遠低于常規生活污水,污泥量相應并不會太大,加藥量及排泥量均不是主要問題。為了節約用地及投資,減少運行費用,降低運行維護難度,采用高密度沉淀池(DENSADEG工藝)作為初期雨水處理工藝。此外,為了進一步提高出水水質,本工程在混凝沉淀工藝后端增加過濾設施。考慮到本工程對處理設施占地、運行管理等要求較高,因此本工程推薦采用濾布濾池。綜上,本工程初期雨水采用“高密度沉淀池+濾布濾池”的初期雨水處理工藝。

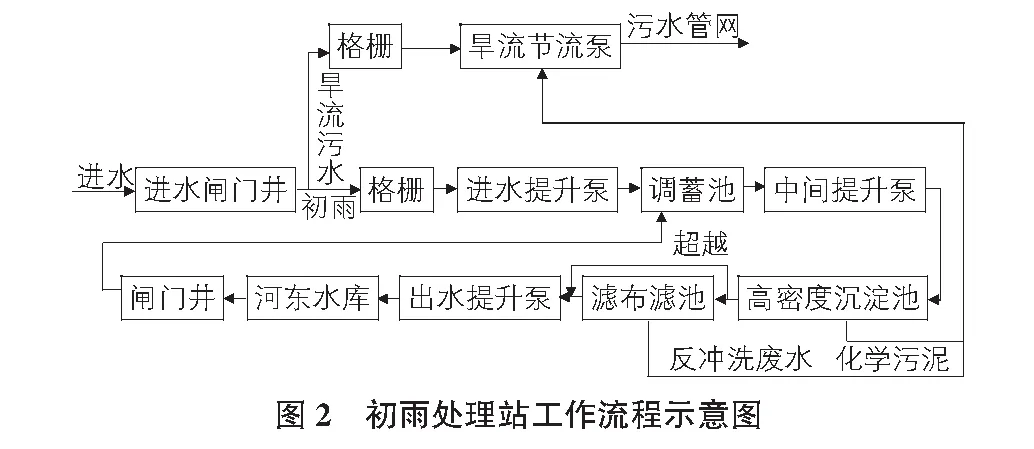

旱天時,雨水管內的混接污水經截流管輸送至進水閘門井,經格柵攔截后,旱流污水通過提升泵排放至市政污水管道。

雨天時,初期雨水經截流管道輸送至進水閘門井,通過格柵去除雨水中垃圾和雜質,經進水提升泵房提升后進入調蓄塘,當調蓄塘達到設計調蓄容積時,關閉閘門井停止進水。通過中間提升泵將調蓄的初期雨水提升至處理設施,依次通過高密度沉淀池和濾布濾池進行處理,初期雨水處理過程中產生少量的污泥和反沖洗廢水收集后由旱季截流泵排放至市政污水管道,見圖2。

4)初期雨水處理站設計。

調蓄處理站采用一體化形式,內設提升泵房、處理裝置和變配電間,充分體現集約化用地原則。調蓄處理站采用半地下形式,建成后進行一面外露、三面覆土綠化,充分融入公園,減少對周邊環境的影響。為了便于設備及人員進出,調蓄處理站設置道路與公園園路連接。

調蓄處理站室內上層地坪標高設為27.0 m(水泵層),頂板標高設為34.2 m,室外道路地坪標高設為30.0 m,綠化標高由調蓄處理站自然坡向四周。

4.3 內源治理工程

根據檢測報告,河東水庫底泥中總氮總磷超過正常值,底泥中氮磷釋放后將加劇水體的污染,對水庫及河道進行清淤疏浚能夠消除水體的內源污染。根據檢測,水庫淤泥深度0.2 m~0.7 m,清淤面積12.65萬 m2,平均清淤深度0.54 m,清淤總量約為7.1萬 m3。

清淤方式采用“干塘清淤+傳統堆場干化“。為了在施工后保留水庫一半的水量,以便于維持水庫景觀和后續水生植物種植,將水庫劃分2個施工段分段修筑圍堰,圍堰內積水排干、庫底露出后,用履帶挖掘機下到庫底挖掘,通過輸送帶把淤泥送上岸邊自卸車,自卸車把淤泥運至淤泥堆場進行堆置。

4.4 水質凈化、生態修復工程

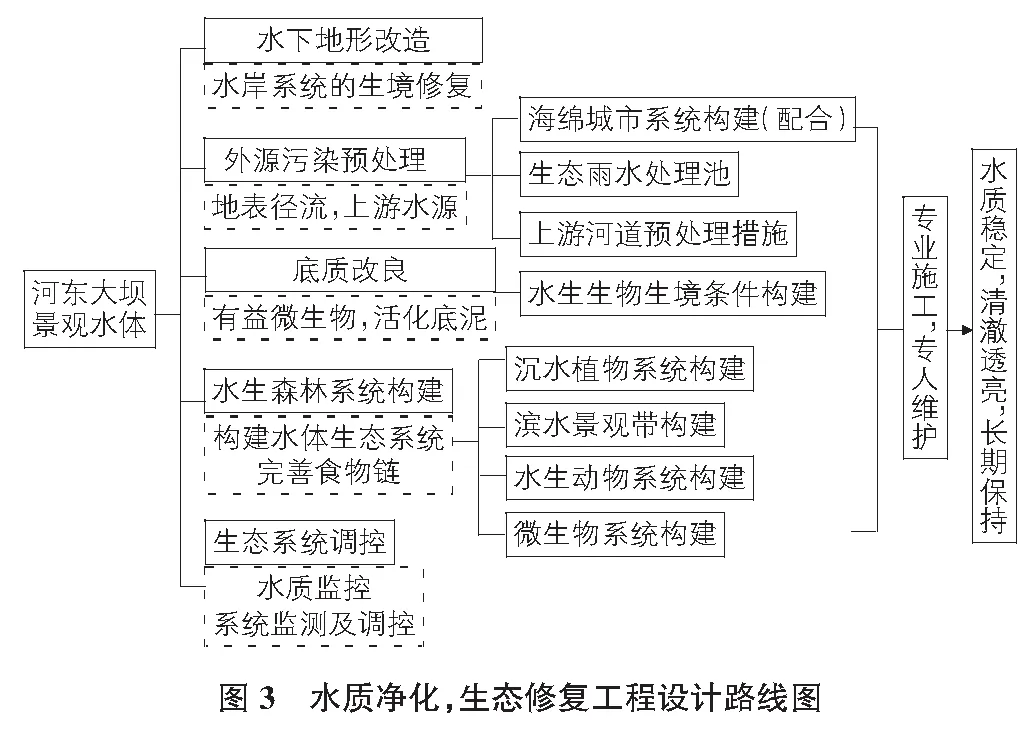

水生植物技術以生態原理為指導,將生態系統結構與功能應用于水質凈化;充分利用自然凈化與水生植物系統中各類水生生物間功能上相輔相成的協同作用來凈化水質;利用生物間的相克作用來修飾水質;利用食物鏈關系有效地回收和利用資源,取得水質凈化和資源化、景觀效果等結合效益,見圖3。

水庫內共布置9種沉水植物共7.2萬 m2,10種挺水植物共1.3萬 m2,2種底棲動物共2 500 kg,5種魚類共3 200 kg。

5 治理效果及經驗總結

本工程于2016年中旬開工、2017年中旬竣工,經過治理后河東水庫水質已消除黑臭,達到了預期的治理目標。

為了保證黑臭現象不反彈,在雨污混接改造完成后需要加強區域管網日常管理和監測,嚴格執行國務院《城鎮排水及污水處理條例》。對私自改造管網造成雨污混接的單位和個人予以處罰,限期整改。

末端截流和初雨處理系統不僅針對初期雨水,還對現狀市政管網的沉積物、建設開發時施工廢水、“大排檔”污水等有一定的處理作用。要讓這個系統發揮最大消減污染物的作用,需要在后期運行管理時積累排水系統各節點降雨量、水質、水量等數據,不斷優化相關設施的運行控制方式。

建議管理部門增加管養經費,讓排水管道養護成為常態化工作,采用有效措施將沉積在管道中的淤泥清出來,這是減少溢流污染最有效的措施之一。