湖北省鐵水聯運發展現狀及對策研究

劉 昌 裕

(中鐵武漢勘察設計研究院有限公司,湖北 武漢 430074)

0 引言

鐵水聯運是目前世界上先進的綜合運輸方式,通過交通具有實現貨物運輸基礎設施和運輸組織的無縫銜接,它具有較高的運輸效率,低物流成本,降低的能量消耗,并減少污染物排放的優點[1]。湖北省有著“千湖之省”和“九省通衢”的美稱,不僅有著豐富的港口資源,還擁有武漢、襄陽兩大鐵路樞紐,鐵路資源優勢巨大,得天獨厚的區位優勢和發達的鐵路、水路運輸網絡使湖北具備了大力建設發展水路、鐵路鐵水聯運的基礎優勢條件。

1 概述

1.1 湖北省鐵路運輸與水路運輸概況

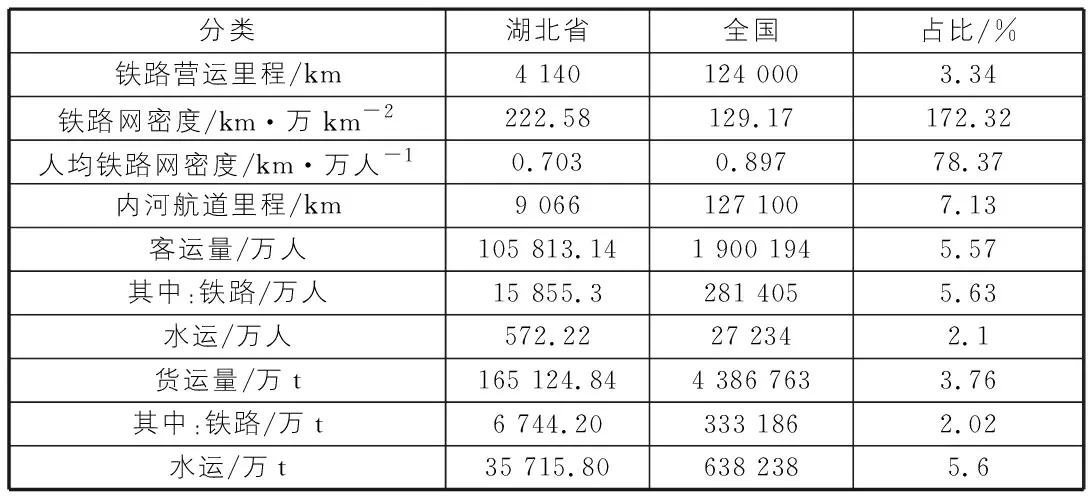

湖北省鐵路網“四縱三橫”,“四縱”是:焦柳線、既有京廣線、京廣高鐵、京九線及在建蒙華鐵路;“三橫”是:滬漢蓉快速客運通道、貨運通道和長荊、麻武線組成的客貨運通道[2],在我國鐵路網中扮演著舉足輕重的作用,鐵路營運里程和水運量全國占比位居前(見表1)。列湖北九省通衢、江河交錯,同時具有良好的航運條件,位于長江流域沿線的武漢新港、宜昌港、黃石港、荊州港占據是全國主要內河港口行列,漢江流域的沿線的襄陽港是全國地區性重要港口之一。湖北發展鐵水聯運將為貨主提供高效的運輸服務,完善全省的綜合運輸體系。

表1 湖北省交通概況統計表

1.2 湖北省鐵水聯運現狀

湖北省既有鐵水聯運港包括武漢新港、宜昌港、荊州港等航運大港,目前既有及開工在建的項目共計16項。湖北省目前共有各類專用線及專用鐵路244條,以煤炭、鋼材、建材、化工等貨物運輸為主,主要分布于京廣線、焦柳線、武九線、長荊線沿線,2017年各類專用線及專用鐵路共完成貨物發送量2 914萬t,貨物到達量7 168萬t,發送量占全省貨物發送量的72%,到達量占全省貨物到達量的80%。

1.3 湖北省鐵水聯運港區運量預測

根據湖北省各港口的總體規劃,并通過對主要港口主要港區功能分工、港區主要承擔的貨物類別和腹地經濟發展等綜合分析研究,在確定鐵水聯運的港區選址情況下,對重點港區的港口吞吐量和鐵水聯運量進行分析預測。

武漢新港早在2010年貨物吞吐量即突破1億t,成為長江中上游地區首個“億噸大港”[3]。武漢新港資源整合進一步深入以及陽邏港區得到快速建設發展,經預測有鐵水聯運的港口近、遠期鐵路集疏運量分別為2 710×104t,4 730×104t。

荊州港是武漢港和重慶港后,長江中上游的第三大外貿集裝箱港口。江陵港區鐵路蒙的規劃和建設的背景下,依托國家“北煤南運”的政策,發展以能源、大宗散貨為特色的多式聯運、物流中轉功能的鐵水聯運示范港區。經預測近、遠期鐵路集疏運量分別為1 520×104t,3 290×104t。

宜昌港是長江中上游和湖北省重要的鐵水聯運港和重要水路運輸中轉樞紐港。經預測近、遠期鐵路集疏運量分別為2 330×104t,3 750×104t。

根據現狀統計和研究年度鐵水聯運量預測,湖北省研究年度鐵水聯運量將較現狀有非常大的增加,近期增加量為6 912×104t,遠期增加量為14 218×104t(見表2)。

表2 新增鐵水聯運量表 104 t

2 湖北省鐵水聯運整體規劃

湖北省目前各大港口整體發展迅速,以武漢新港引領核心,荊州港、宜昌港、襄陽港等鐵水聯運港口為輻射,重點發展武漢陽邏、宜昌云池、荊州鹽卡、襄陽新港等集裝箱和散貨等大型港口地區,依托港口興建貨運站場和港口集疏運特殊渠道,開發鐵水聯運項目,并延伸港口腹地。

3 湖北省鐵水聯運發展面臨問題分析

從湖北鐵水聯運現狀來看,除了部分港口(港區)發展較好外,其他城市港口鐵水聯運發展緩慢,原因有以下幾個方面。

3.1 相關職能部門分工不明確

目前湖北省在鐵水聯運的相關政策和法規的制訂不夠完善,鐵路、港口等上下游相關部門還未得到有利協調,鐵水聯運相關配套設施投入還未跟得上港口運輸的發展。個別中小企業自發零星地開展鐵水聯運運輸,在此過程中碰到的問題難以得到解決,也得不到來自政策上、官方形式的職能部門的幫助,運輸業務無法形成有效規模。

3.2 鐵水聯運航道等級較低

受到湖北連接部分港口城市的局部內河航道等級較低,通航能力(或季節性通航能力)不足的制約,造成了水路運輸發展滯后,影響到后續鐵水聯運整體運輸發展。

3.3 鐵路鐵水聯運專用線發展滯后

湖北省內部分鐵水聯運相關專支線項目進度滯后,制約港口(港區)疏港能力。湖北區內部分疏港鐵路項目建設進度已滯后于地區港口(港區)的發展,部分項目尚未立項,項目進度嚴重滯后,嚴重影響了鐵水聯運港口對經濟腹地貨源的進一步吸引,制約了鐵水聯運的發展。

3.4 鐵路集疏運設施布局不合理

部分港區碼頭泊位布置與卸載線路存在垂直關系,導致鐵路運輸與水路運輸裝卸線有效長短減小,限制了最大取送車數量,不能滿足系統化地整列裝卸要求,且運輸調車作業交叉互相干擾[4]。此外,鐵路和水路聯合運輸信息溝通不順暢,目前,信息管理平臺不兼容,并且在運輸過程中的信息傳遞不及時,影響貨車周轉效率,導致港區內部的“點”與疏港鐵路通道的“線”能力不協調。

4 湖北省鐵水聯運發展對策

4.1 優化鐵水聯運布局,各樞紐節點統籌規劃

湖北各市縣地方政府應協同中國鐵路總公司,從整體優化湖北省鐵水聯運布局角度,按照布局合理、統籌兼顧的原則,依托既有豐富的鐵路運輸和水路港口運輸資源,布局全省各大鐵路直通港口方案,使得各樞紐節點由“點”成“線”,最終連結成“面”。例如,武漢陽邏港和黃石港的集裝箱運輸,短期內可以采取鐵公水聯運的方式,長期應通過港口修建鐵路專用線的形式,連接鐵路運輸節點和港口運輸節點。

4.2 打造鐵水聯運物流大通道

構建“兩主兩輔”的鐵水聯運平臺,即:以陽邏港為主、黃石港為輔打造集裝箱鐵水聯運中心,以枝城港為主、荊州港為輔打造散堆裝貨物鐵水聯運中心;充分利用武漢長江中游航運中心的地域優勢、納入長江經濟帶國家戰略的政策優勢及陽邏港先進的作業設備、信息系統優勢,聯合灄口貨場打造全國內陸港集裝箱鐵水聯運中心。在干散貨物運輸方面,充分利用鐵路直通枝城港、荊州港的優勢,以及枝城港、荊州港區設施設備、場地等,開展煤炭、礦石、化肥等貨物的鐵水聯運。

4.3 加快建設鐵水聯運信息平臺

鐵水聯運需要各方部門協調一致,由于各方信息無法實時共享,極大地制約了鐵水聯運的發展,因此,對于鐵水聯運運輸信息平臺的建設完善存在迫切需要。鐵水聯運運輸信息平臺的核心功能是構建信息使用標準的信息技術共享一個集中的信息平臺,鐵水水路運輸的過程中提供貨物、倉儲、裝卸、配送、堆場等相關信息[5]。

4.4 打造鐵水聯運標準化工程

以湖北省鐵水聯運建設為載體,打造標準化鐵水聯運示范工程,系統至貨源的組織,細至鐵路與水路聯合運輸車輛的調配等環節。湖北省各地市港口(港區)要實現路港聯合辦公,完善鐵水聯運業務流程,逐步實現程序標準化,利于遠期鐵水聯運在全省其他港區的有效推廣。

5 結語

湖北省水運資源、鐵路資源豐富,但缺乏鐵水聯運統籌規劃的統一性。立足于國家大力發展長江經濟帶和一帶一路的建設,湖北省位于全國多條交通線路匯集的重要節點,交通運輸的發展,尤其是鐵水聯運的發展必將迎來良好的機遇。內部完善強化一批鐵水聯運基礎設施的建設,打通鐵水聯運物流通道,形成以武漢、荊州和宜昌為核心,覆蓋全省的鐵水聯運網絡。對外積極尋求國家政策支持和兄弟關聯省份的項目合作,優化服務體系,力爭讓湖北省鐵水聯運成為中部地立足于國家大力發展長江經濟帶和一帶一路的建設區的領頭羊,提供高效的物流集散和中轉。