帶薪休假能促進國內旅游消費嗎?

魏翔 吳新芳 華鋼

[摘 要]近年來,帶薪休假制度日益成為社會、經濟、民生領域的熱點話題。中國于2008年便確立了帶薪休假制度,10年過去,該制度卻始終未得到全面落實。從假日經濟的角度審視,帶薪休假是否能夠促進旅游消費,具有經濟效應,這是研究中國帶薪休假制度落實的重要議題,需要細致的定量測算支持。文章建立“假日一消費模型”,利用原國家旅游局的多省市調查數據,分析帶薪休假對國內旅游消費的影響。研究結果表明,帶薪休假對國內旅游消費及其子類消費具有顯著的積極效應,帶薪休假每增加10%,個體的旅游消費將有望增加1.69%,帶薪休假的消費潛力有待挖掘。對此,文章提出,堅持推進帶薪休假制度的落實具有真實的經濟社會效應。并且,可以通過優化假日結構來加速帶薪休假的落實,如鼓勵個人和企業將帶薪休假和周休日結合,形成富有效率的“機動黃金周”,或將帶薪休假與公共假日相結合,充分發揮假日經濟效應。

[關鍵詞]帶薪休假;假日經濟;消費模型;旅游消費;消費效應

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2019)06-0014-14

Doi: 10.19765/j.cnkl.1002-5006.2019.06.007

引 言

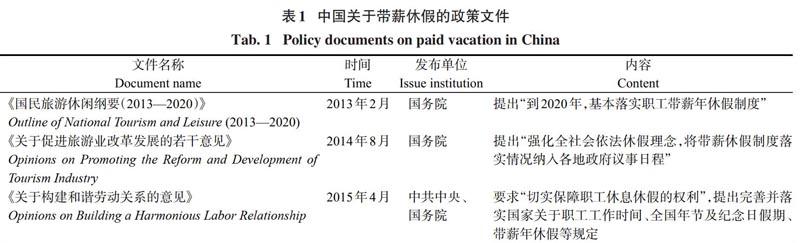

由于歷史原因,中國較早確立了帶薪休假制度,但在落實方面存在諸多障礙。在當前階段,我國面臨供給端結構性改革的重任,亟須企業提高運行效率、釋放員工的創新力,形成新的人口紅利。在這種局面下,強化對帶薪休假的落實、檢驗甚至倒逼企業進行人性化管理、提升經濟效率刻不容緩。因此,各個領域需要提前研究帶薪休假對本行業的重大影響。旅游業作為國家拉動內需的戰略性支柱產業,曾利用獨特的黃金周制度有效拉動了旅游需求,為促進內需貢獻了積極力量。但是,近年來,隨著旅游需求的顯著釋放,黃金周和固定公休日漸漸不能滿足人們的假日旅游需求,并由于假日機制不靈活、交通擁堵、旅游體驗質量下降等負面問題廣受詬病,人們對黃金周等假日制度的旅游消費拉動作用進行了理性的思考。在這種背景下,帶薪休假作為一種廣受采用的國際假日制度經驗,被進一步提到議事表上來,國家也加快出臺了相關政策(表1)。帶薪休假的落實與假日制度的改革問題日益得到學界、產業界和政策決策者的關注。但遺憾的是,不僅國內,甚至國際范圍內,對帶薪休假的旅游消費效應的經驗研究均較為匱乏,對于帶薪休假是否有效拉動旅游需求,仍缺乏統一的認識。王琪延、馬琳通過研究表明,帶薪休假產生的閑暇效應對經濟增長具有正向作用,但也有學者提出,假期時間的增加不一定能促進消費,甚至存在“消費陷阱”,即并不促進總消費,僅是消費在時間上的轉移。針對該爭論,目前仍缺乏基于理論構架的大規模實證檢驗。鑒于此,本文利用原中國國家旅游局的一次大規模全國調查數據,基于旅游效用函數理論驗證帶薪休假的實際消費影響,本研究不僅有利于解答帶薪休假的旅游消費效應問題,從理論模型構建、大規模數據實證檢驗對已有研究進行有力的補充,同時提出實踐建議,幫助企業應對帶薪休假落實后的產業機會、協助政府尋求推進帶薪休假的新依據和新抓手,應對近年來帶薪休假制度呼聲高漲的態勢。

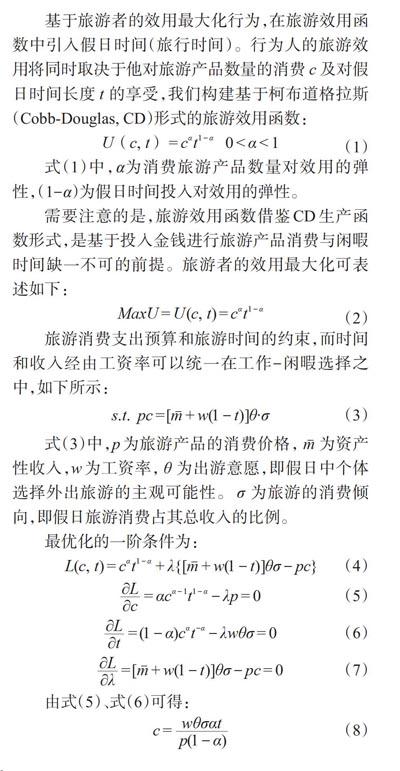

在以往的研究中,旅游消費的影響因素包括人口統計特征、旅游相關特征及心理特征。首先,收入是影響旅游消費的首要因素。Downward和Lumsdon指出,家庭收入與旅游消費具有直接關系,這在Abbruzzo等對西班牙的實證研究中也得到了驗證。在更為宏觀層面,Wang探討了人均GDP與國際旅游消費之間的關系,發現高儲蓄國家會對旅游消費產生擠出效應,旅游被視為奢侈品。其次,人口統計特征也是旅游消費的重要影響因素,如年齡、受教育程度、性別、婚姻地位、國籍、居住地性質、語言、職業、種族。其中,年齡得到了較廣泛的研究,如Bernini和Cracolici即分析了年齡變化如何影響人們不同生命周期的旅游決策。再者,旅游相關特征也影響著旅游消費,包括住宿、活動、目的地、旅游信息來源、停留天數、先前旅游經驗、旅行目的、旅行距離等。最后,觀念與態度、對旅行的看法、旅游動機這些心理因素同樣會對旅游消費產生作用。這些研究雖取得一定成果,但仍存在些許不足。主要的一個問題是.先行文獻對約束消費的經濟因素(如收入變量)進行了大量研究,但對約束旅游消費的另兩個重要變量——時間因素和政策因素的綜合研究較匱乏。而帶薪休假既是約束個體自由出游的時間變量,又是國家和企業制定的政策變量,通過研究帶薪休假的旅游消費作用,能同時分析產業和政府兩個方面對旅游業的作用,其實踐意義更為廣闊。 本文的篇章結構如下:第1部分為文獻綜述,回顧國內外帶薪休假與旅游消費的相關研究成果。第2部分建立理論模型,證明帶薪休假和旅游消費的內在機理。第3部分利用原國家旅游局的截面數據進行實證檢驗,分析研究結果。第4部分是討論和結論。最后是建議。

1 文獻綜述

1.1帶薪休假的起源和定義

帶薪休假,亦稱帶薪年休假,是指具備一定工作年限的員工每年可以享受保留工作崗位和工資待遇的假期。與病假、事假、產假、探親假等其他休假形式不同的是,帶薪休假的時間約束性較低,以消除疲憊、恢復身心為目的,形式上以休閑和度假為主,沒有明確的事務性,它們一起與法定公休假(節假日)共同構成完整的休假制度。

現代帶薪年休假制度起源于法國,1936年其頒布法令規定符合條件的勞動者可帶薪年休兩周。1948年,聯合國大會通過《世界人權宣言》,指出“人人有享受休息和休閑的權利,包括受合理限制的工作時間和定期的帶薪休假”。1966年,聯合國大會通過的《國際經濟、社會和文化權利公約》進一步規定,各國政府應“合理限制工時,保證人人享有定期帶薪休假和帶薪公共假日”。帶薪休假制度逐漸在全球推行,至今,除美國外,其他發達國家均已在立法上保障10天以上的帶薪年假。我國帶薪休假正式出現在1954年《憲法》第43條,規定:“國家發展勞動者休息和休養的設施,規定職工的工作時間和休假制度”。1991年,國務院發布《關于職工休假問題的通知》,其中明確規定,各企事業單位、人民團體、各級公務員單位等可以根據本單位生產工作的具體情況分批分次安排職工享受帶薪年休假。2008年,國務院施行的《職工帶薪休假條例》和人社部頒布的《企業職工帶薪年休假實施辦法》對于帶薪年休假制度的具體內容規定得相對具體詳細,是我國目前職工享受帶薪年休假的主要法律依據。至此,我國帶薪年休假制度正式確立。