迷笛音樂節中循環新部落的聯結與交往特質

吳少峰 戴光全

[摘 要]新部落理論由Ma伍esoli提出,他認為新部落有共享的審美、價值和生活方式。以往新部落研究缺乏對音樂節事中群體性現象的關注,文章使用新部落為理論框架,以迷笛音樂節中的組織為研究對象,通過實地調查和網絡民族志,采取參與式觀察與深度訪談法,探討該音樂節中循環新部落在周期性持續互動中呈現的聯結和交往特質。研究發現:樂迷以組織和大旗的形式從線上網絡到線下音樂節演變中形成了循環新部落。循環過程中該部落在線上網絡中呈現出消費與興趣的結合,審美與情感的需求;自發性和組織性,隱喻的權力;在線下部落中呈現出非匿名性,聲譽和歸屬感,統一的實用性,認同感。同時,線上線下的循環也帶來可重復性,持久的聯系等特質。新部落理論為認知節事活動中周期性的群聚現象打開了新視角;而音樂節中循環新部落特征的探索,也豐富了新部落在節事研究中的微觀案例和理論認知。

[關鍵詞]新部落;音樂節;聯結交往特質;線上線下;質性研究

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號] 1002-5006(2019)06-0074-11

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2019.06.012

引 言

社交是節事旅游動機的重要因素。以往節事相關的消費者行為研究中,多關注節事參與者的體驗、參與者的動機和滿意度等方面,注重個人對節事的感知,關注個體參與者,忽略了對節事群體現象的關注。法國社會學家Maffesoli認為,隨著西方現代社會的機械結構向后現代社會的有機結構轉變,人對個性、審美和情感的關注增加,功能性個體開始轉向大眾群體中個人角色的追求,從契約式群體轉向情感性部落。而全球化及互聯網的巨變下,經歷著史無前例城市化和工業化運動的中國社會,人與人之間的交往方式也逐漸變化。那么,隨著當下中國社會轉型中生活節奏的加快,人口的大規模流動,中小家庭生活環境與方式的改變,曾經的“熟人社會”將走向何方?當社會中年輕人的生活方式和風格都產生了變化,他們的交往以何相聚,又將根系何處,是否會走向Maffesoli所提出的新部落(neo_tribe)?這些就變成值得思考的問題。

值得關注的是,作為現代節事活動的音樂節,為此提供了可能的理解窗口。目前,音樂節逐漸成為新型休閑生活方式,尤其對年輕人來說,音樂節的消費是一種去遠方的旅游。在西方,音樂節吸引了越來越多消費者的參與,是旅游產業中的重要增長引擎;在美國,與音樂相關的旅游消費占整個旅游產業的17%。在國內,音樂節也已發展近20年,但節事研究對音樂節卻關注極少。音樂節不僅成為旅游目的地的吸引力,也為全國各地享有相似音樂審美和生活方式的消費者提供了相聚、交流和分享的平臺,成為新的社交方式。比如,在國內戶外現代音樂節迷笛音樂節(以下簡稱“迷笛”或“音樂節”)中,很多的消費者因對搖滾樂和戶外音樂節的喜愛,以群體方式參與音樂節,在節事的周期性發展中形成從線上網絡到線下音樂節的循環互動。Maffesoli的新部落理論正好為我們對該消費群體交往和交流方式的認知提供了新視角。因此,本研究采用新部落為概念框架,以群體為分析單位,采取人類學的研究方法,探討在周期性的音樂節事活動中形成了怎樣的循環新部落,樂迷所組成

的新部落從線上到線下的循環過程中建立了怎樣的聯結和交往特質。目前,國內外旅游研究中節事學科背景下還鮮有文獻就上述問題展開直接深入的探討。

1 文獻回顧

1.1 新部落及其相關研究

新部落由Maffesoli于1996年提出,他從涂爾干的有機團結出發,提煉出此概念來認知大城市中的公眾互動方式。在后現代社會的觀察中,他對芝加哥學派中社會化銜接的“個體發生”和“種屬發生”,以及涂爾干學派所描繪的互動典范提出強烈質疑。“倘若社會化意味著社會規范、生活方式與意識形態的傳遞與承襲,那么恐怕很難想象,一個東非的農民與阿拉斯加的漁民,竟然會在許多終極價值觀上呈現高度的一致性”。他指出,社會愈高度分化,人們越渴望尋找同類,轉進到以“心靈地圖”為界面的新部落時代。

與戈夫曼關注小的、暫時性群體的社會影響不同,Maffesoli關注公眾互動,他認為后現代的消費社會中人們的關系從強調機械、結構和功能的契約團體走向強調大眾、角色和多元的情感部落。新部落意味著非正式的網絡團體或有關聯的組織,它依靠某種特定的氛圍或“某一類人”作為紐帶,有共享的價值或理念,共同的生活方式,偏好某種形式或著裝。較之傳統部落,新部落最大的差異首先在于“地域關聯”(relations territoriales),傳統部落有特定的地理邊界,以氏族、宗族等親屬關系聚居而成,而新部落則打破藩籬,不再受地理的約束;其次,新部落成員中的情感關聯,并非依靠傳統部落的血緣和親族關系,也不是依賴現代社會中特殊的階級背景,而是源于相似的理念和生活方式的品味;此外,傳統部落具有傳統文化和歷史性,新部落則不再依賴歷史和傳統,而是在消費社會中自發的產生。

區別于地理的“鄰近性”(proximity),新部落關鍵在于人們對品味、審美等情感鄰近的感受和需求,是后現代消費社會中社交的新形式。它的習性由審美、倫理和習俗所組成。審美是情感的分享,倫理作為集體的紐帶,而習俗則存在于部落日常生活中,共享的價值觀變成為共同體的集體想象和凝聚。新部落并不穩定,其成員因某種吸引力聚集,參與短暫體驗,具有自治性和流動性。它是多元、好玩和短時的,具有企業家精神和較少主宰個人生活的特征。從更廣義的消費角度看,新部落被認為是易變的,但也可能像企業運營般,內部有明確的參與原則、禮儀和儀式。其成員的身份常和消費實踐相聯系,由消費實踐所創造,并因其中的吸引力而持續存在,尤其當它與音樂、品味和風格聯系時,個體常把它想象成代表個人的方式。

20世紀90年代末,西方研究中銳舞音樂和酒吧文化被認為是亞文化,但這種觀點近期逐漸被新部落所替代。研究認為青年的碎片化身份在日益增長的消費文化背景下變得復雜,更具流動性;新部落的概念更能解釋不同生活情境中的個體在活動中因審美和情感喚醒所聚集成的群體文化現象,而亞文化卻對這種寬泛價值觀下的動態變化難以做出合理回應。后現代的消費文化中商品消費即生活方式的選擇。新部落被認為是圍繞消費行為產生,如因某品牌群聚而形成暫時的身份,獨立音樂的樂迷所偏好和消費的音樂即意味著其所選擇的生活方式。音樂消費是年輕群體身份構建的關鍵,也是青年人尋求改變和反抗主流文化的表達方式之一。由于生活方式的認同,部落里的組織成員會因愉悅的群體消費體驗而更加肯定該生活方式及因此構建的身份,形成強情感關聯的分享,如銳舞音樂和酒吧作為“錨定的場所”,個體身份被超越,成為流動性和暫時性的個人身份。它同時也關聯儀式的發生,如酒吧中的新部落可以從神秘的、形式主義、神圣性、共睦態和轉變等角度來營造,加強群體的聯系促進消費。

此外,音樂節也被認為是青年群體在音樂文化中生活方式選擇的聚集地,顯然這與本研究案例極其相似,樂迷緣于對音樂節的喜愛群聚于迷笛,是新部落存在的場所。而目前國內城市中小家庭生活環境中經濟的提升與閑暇方式的改變,成長環境中人口流動形成的多元意識交錯,帶來青年群體個性偏好的多樣與差異,也塑造了該群體新型的消費意識。單一的主流文化與日益細分的偏好和消費不再平衡,亞文化的都市青年群體愈發渴望尋找同類,新部落也因此在迷笛音樂節的消費中自發產生,為我們提供了本土案例的典型觀察視角。

1.2 網絡部落及相關群體從線上到線下的聯結與轉換

網絡也被認為是新部落可能存在的場所,研究認為網絡部落的構成要素分別為“人,目的,協議和

技術”。也就是說,網絡部落取決于群體基于某個共同目的采取一定的技術形成,同時網絡組織也會隨時間發展出相應角色和規則。網絡部落作為流動的、后現代的群體,反映出對社交、群體歸屬感和信息分享的需求,與社區相比,網絡新部落具有更小的規模,空間與社會邊界的流動性也更強。

雖說網絡部落讓傳統的地理界限不再明顯,但他們仍共享了線上共同的網絡空間。對網絡部落來說,在線的虛擬空間并非只是虛擬的,而是活生生的、可占用的空間,表達了群體空間的需求。如體育群體網絡部落中的空間歸屬感就在成員對喜愛的俱樂部和賽事的討論,以及對其他對手俱樂部言論威脅的共同抵制中產生。而網絡部落空間的界限也在于用該社區的文化或網絡語言與其他社區產生區別。如音樂文化中在線哥特文化的審美往往在主流文化中遭遇抵抗,而網絡部落內部哥特音樂、語言和服飾等文化的分享則加強了與其他社區區分的邊界。此外,網絡也潛在增加了文化的流動性,使后亞文化擁有更多被閱讀的可能性。因此,網絡作為邊界,不僅增強和保持了傳統亞文化的流動,也為不同品味、生活方式的群體提供了多元交叉文化實踐空間,形成新部落中的歸屬感。

網絡部落中群體線上線下的聯結和轉換也被研究者所關注,如種族政治在網絡部落群體中的討論,正是基于線下現實中種群身份的經歷;個體的在線身份只是線下真實身份的一部分等。線上線下的青年文化相關的研究目前并不多見,但也有部分學者展開了相關討論。比如個體在網絡中可能從屬于多個部落,某個部落只是其線下真實身份的部分體現。因此,以個體為中心的在線社會性只是網絡聯結中的關鍵節點,而非為了尋找一種共享的風格。然而,這種觀點也同樣遭到質疑,正如亞文化線下的社會情境,在線的個體同樣傾向于親近和他們享有相似審美感知的同類。社交網站中,后亞文化形式身份認同的實踐與相關規約比線下傳統亞文化中更緊密,在線的網絡部落呈現出易碎、短暫與流動的本質,然而那些結合線下聯系的在線部落卻表現出更穩定的組織形式。而線上文化生成過程中,雖然青年群體可能會通過網絡以文化聯想的形式,采取排他式的部落聯系引起不確定性的、截然不同的反思性結構特征,但這也只是他們通過不同的生活方式實踐和情感識別來理解自身的交流工具。

綜上所述,現有網絡部落、線上和線下群體聯結與轉換文獻中探討了以上諸多方面,卻較少關注音樂節中聚集的青年群體.還未出現相關研究從周期性聯結模式和交往的角度對該群體進行具體討論,鮮有研究結合新部落理論對此進行經驗性的認知和推進。但節事活動作為文化的重要表征,尤其是國內自20世紀80年代末追求內在回報的青年文化逐漸升溫,從具有亞文化批判精神的搖滾音樂節來理解轉型社會中集聚性青年群體的交往顯然值得重視。因此,本文將援引新部落為概念框架,以迷笛音樂節中的現象為例,討論循環新部落在音樂節中存在的形式,分析該消費群體在音樂節周期性循環過程中的聯結和交往特質,期望以此加深對節事活動中周期性群聚現象的理解,拓展新部落在經驗層面的理論認知,同時豐富該理論在節事研究中的微觀案例。

2 研究方法

由于節事活動的時限性、周期性、參與者的流動性,以及以往相關研究資料少,深入理解難度大,因此本研究資料來自筆者于2014-2016年內連續8屆音樂節的現場調研,以及典型組織的網絡調查,以實地調查結合網絡民族志,在音樂節期間及其前后進行全過程跟蹤觀察。

本研究前兩屆的現場跟蹤主要采取參與式觀察,為后期研究做準備;其他各屆的現場及網絡跟蹤皆為非參與式觀察,深入觀察提供了認知研究對象真實世界的途徑。網絡跟蹤源于前兩屆現場調研所獲取典型對象的持續跟蹤。關于群體行為的觀察包括進入群體的過程,音樂節前后的組織過程,群體在音樂節中參與的行動、現場行為和反應,群體的服飾和交往方式等。該過程中形成的資料以田野筆記、照片和視頻記錄為主。

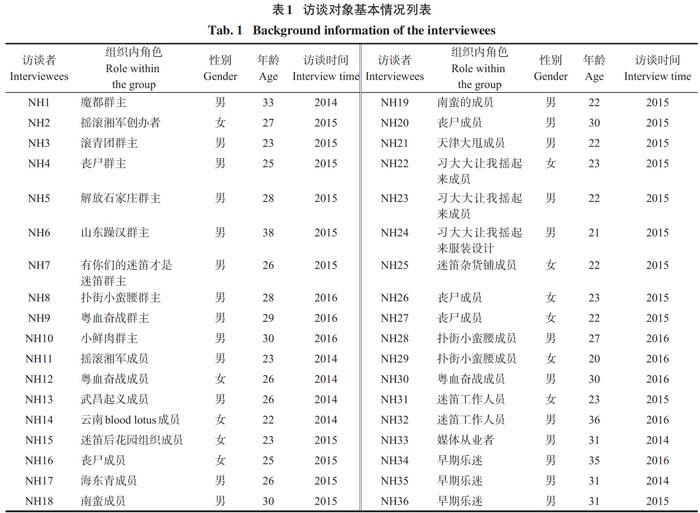

半結構式訪談也是本研究中的重要方法,訪談內容主要包括群體招募,組織過程的描述,隊服、隊旗的設計,組織理念,成員參與活動中的目的和感知及其他細節的溯源。訪談多在現場完成,時間一般是0.5-2小時內。最終,共獲得訪談36份,具體情況如表1,其中,男性25份,女性11份,年齡為21-38歲,其中,30歲以上的被訪談者多為組織的群主和資深知情者。訪談對象包括音樂節中典型群體的組織者,組織成員以及了解組織起源知情人。群體的組織者主要來自田野中觀察到的典型對象,組織內成員的獲取源于典型對象和隨機抽樣,而早期組織的知情者則來自田野中多方關系網絡的追尋。

研究過程中,訪談和現場觀察相輔相成,直到相關資料接近飽和停止。

網絡群體的民族志,可以幫助研究行動中復雜的文化實踐。網絡跟蹤過程自加入相關網絡組織后即開始跟蹤,網絡組織內文本量一般在音樂節前后一個月最多,也與研究主題最接近。該過程的資料獲取以音樂節前后1-1.5個月中保存的內部文本和圖像文檔,以及反思的田野筆記為主。

所有搜集到的資料包括轉錄后的訪談資料、照片和視頻資料,網絡民族志中的文檔資料連同田野筆記被存放于備忘錄里進行分析。除后期的整體分析,資料的分析與思考也滲透到整個觀察過程中,解釋作為一種格式塔的變革存在,像在破譯一組密碼。

3 音樂節循環新部落演變與形成過程中的聯結與交往特質

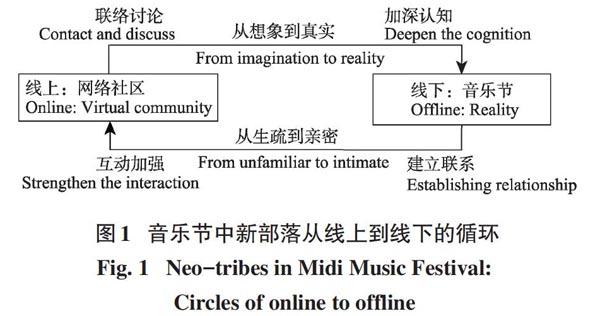

迷笛音樂節是國內大型戶外搖滾音樂節的先鋒,自2000年始,每屆多持續3天,場地內設有大型露營區,音樂風格以搖滾音樂為主,兼有民族音樂、民謠、戲曲、宗教音樂和世界音樂。自舉辦以來,吸引了無數搖滾樂迷從全國各地不遠千里奔赴,成為樂迷“朝圣”的場所。從2004年起至今,部分迷笛的核心樂迷源于相似的音樂審美和生活方式的熱愛,自發性創造了以組織的形式從網絡相聚交流,然后跟隨大旗到線下音樂節中扎堆形成真實互動,音樂節結束后再回到網絡部落持續聯系,等待下一次音樂節團聚,形成從線上網絡到線下音樂節的循環互動(圖1)。

3.1 “獨樂樂不如眾樂樂”,循環中穩定的自組織網絡部落

音樂節中組織眾多,組織源于迷笛樂迷對自己所屬群體的稱呼,也是新部落在音樂節中的實現形式。組織在音樂節中興盛于2008年,每個組織都有特定稱謂。如早期的“熱血北京”“魔都”和“搖滾湘軍”等,近幾年陸續出現的“撲街小蠻腰”“喪尸集中營”和“有你們的迷笛才是迷笛”等較大型的組織。此外,還有“春來茶館”和“小鮮肉”等小型組織,迄今為止仍有不少組織興起。在線的網絡組織人數少的有幾十個,而大型組織如搖滾湘軍則達到五百多人。

3.1.1消費與興趣的結合,審美和情感的需求

對獨立音樂的樂迷來說,音樂往往與生活方式有強關系,而音樂節提供了分享共同生活方式的場所。音樂節中所推崇的搖滾歌詞和旋律以表達對世界的認知和情感為主,有獨立的思想,粗糲卻極具爆發性,具有濃厚的藝術和實驗色彩,希望傳達自由的態度。組織內的成員也正是以這種特定的音樂興趣產生音樂節的消費與相聚。

組織在網絡中形成正如新部落強調的好玩和團體,對音樂的共同興趣和愛好使小部分在音樂節認識的伙伴回到現實中便萌生了創辦組織的想法,方便大伙平常聯系和音樂節交流,而參與音樂節過程中長時間的交通、露營以及吃住的互相幫襯等消費也促成了組織的形成和新成員的加入。接著為了壯大組織,部分組織成員在音樂節來臨前會在相關論壇陸續編寫英雄召喚貼,召集感興趣的新人加入網絡群組,形成網絡部落。新成員參與的初衷多為“從未去過迷笛,不想落單,大家一起才好玩”或“曾獨自參加過,但認為現場中有組織更好玩”。此外,為了組織能從網絡到線下音樂節中順利對接,新部落群體還創造和訂制了大旗和部落內服飾的設計及制作等新的消費,方便音樂節中聯絡。

消費的背后,也隱藏著樂迷對審美和情感的共同需求。日常生活中熱衷搖滾樂的青年內心崇尚自由、平等與愛,對不合理的事物多有反抗行為,甚至身體反抗的文化傳達,如金屬大長發、莫西干頭和朋克鐵釘等,在日常的繁文縟節中顯得離經叛道。搖滾樂在國內至今受眾較小,樂迷日常生活中多缺乏喜愛此類音樂的同類,迷笛音樂節剛好給他們提供了分享彼此相似音樂品味和生活方式的空間。同類風格音樂的愛好意味著共同的審美默契,音樂中音符、語言、情緒和節奏也同樣傳遞出他們對世界相似的認知,容易產生共鳴。比如訪談者NH16所說“身邊喜歡搖滾樂的少,平常壓力也大,其實沒什么的機會做自己……比如你在外面花臂啊紋身,都不太露出來,別人可能會覺得不太正常,可在這里就不一樣,要是在這里太正常就反而不正常了。”NH28在訪談中提到“搖滾樂里那種叛逆反抗的精神,不像流行樂不溫不火的。平常生活里總有些不公正,需要改變卻無法改變的事,音樂是個很好的表達途徑。特別是現場的時候,節奏感也好,大家都在一起大合唱、Pogo,很受鼓舞。”從情感要素來看,部落作為情感共同體的隱喻,找到感知相似的同類能互相陪伴,降低孤獨感。然而情感卻并不總是瞬間的、短暫的聯系,基于音樂、審美,以及“玩在一起”等互通的理解,所帶來的情感作用使個體在新部落自我融人中,容易產生持久的依戀。訪談者NH27也提到群體情感需要的另一種潛在影響,“可能我們本來就是沒有兄弟姐妹的一代,所以當我們這幫人差不多的年紀,又志趣相投聚在這里,就成了兄弟姐妹,總盼著還能再聚”。可見,樂迷緣于對線下音樂節的興趣和消費而相聚,而審美和情感的需求使樂迷在音樂節結束后重聚于網絡部落,持續的聯絡與依戀帶來音樂節消費的忠誠度,而情感部落也就在這種循環中變得穩定。

3.1.2 自發性和組織性,隱喻的權力

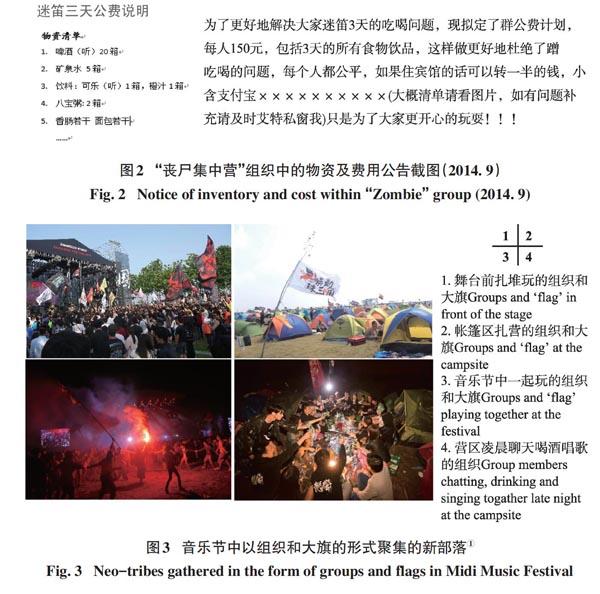

隨著在現實中認知加深,從線下到線上的新部落組織在循環中發展到一定規模,雖未曾達到企業經營般運轉的能力,但在活動時自發呈現出組織化管理,穩定性增強。如音樂節前一個月,網絡各組織內都出現自發預熱和號召,管理者會自行公布音樂節舉行的相關信息。組織內也會陸續討論隊服的設計、制作、購買和發放;交通費用以及食物購買清單,交易方式和流程;住宿或露營方式等。而這些討論最終在每個新部落內都會有明晰的管理和組織人員執行,流程和清單費用最后甚至會以不同形式在群內公布,如圖2某組織的清單說明。這種自我主導的消費以新部落成員零星的實踐方式,讓他們在消費中占據了主導地位,改變了以往消費者被生產者所支配的傳統關系。組織內部管理者、設計者各司其職,不收取費用,所有費用均為與于外界購買時產生的支出,且由內部成員平攤。

組織內成員均推崇自由平等的原則,但自發性和組織性的團體活動推進中,有能力的人所進行的義務勞動,在群內建立了不言自明的潛在威信,成為Maffesoli指出的企業家精神,帶來一種隱喻的權力。如每個組織都有“群主”,由于多數組織內事物需要管理者及時處理,威信的產生使“群主”處理事物時能夠服眾。這種隱喻的權力所呈現的人格

魅力,也會使各組織在形成、發展規模和吸引力方面呈現差異。

新部落成員的加入多被認為不需要準人證,對成員也不具有懲罰機制,成員的進入和離開神秘而易變。然而在音樂節網絡組織成立初期,個體進入時不需要允許,但隨組織發展到一定規模,是否能進人群體內部則需要被選擇,新部落中管理者對個體的加入具有否決權。個體在加入時會被考核,即由群內比較權威的人對其做出大致判斷,確定是否屬于同類,如果不是就很可能遭到拒絕,使得新部落內部成員保持一致性,減少成員間的摩擦,形成比較明確的部落風格,降低易變性。此時,新部落內部這種隱喻的權力也因此加強。

3.2 音樂節中的組織和大旗,循環中歡聚的暫時性線下部落

當到達音樂節現場,實現新部落身體的共同在場(bodily co-presence)'s],組織才成為現實意義上的新部落。每個到達音樂節的組織都有屬于團體的大旗,他們一般在網絡上約定時間地點集合,在音樂節開始前到達場地,圍繞大旗駐營扎寨,如圖3中所示。以2014年長江迷笛為例,當時帳篷營區的大旗和組織已超過30個,露營人數超過6000人。音樂節中,網絡中已彼此認識的組織成員通過音樂節現場的合唱、Pogo、Mosh和死強等強烈互動,夜晚營區的徹夜唱彈、把酒言歡等3天徹底的狂歡,實現了新部落從線上到線下的歡聚。

3.2.1意象標識中的統一的實用性與認同感

新部落在循環中從線上走向線下時,屬于組織內部的大旗、服飾和徽章等標識或物品便成為鞏固和維持部落聯盟的重要方式。當新部落的成員需要某產品或服務,除使用價值外,更多的是它的“聯想價值”,該聯想價值成為成員間相互認同、彼此聯系的象征,如組織的大旗、隊服(T恤為主)以及部分象征成員身份的小紀念物。對各組織成員來說,早期的大旗更像是口號,一種來自年輕人的聲音,比如2004年出現的首面大旗“與一切不平等死磕”。到現在,音樂節中的大旗有時達30多面,但多

數是組織的名稱,也有少數仍為口號,比如“愛與自由”,革命時代里用旗幟與口號來凝聚群體精神的中國式特色在此被重新演繹成消費的認同。對多數組織而言,除在舞臺前飄揚所帶來的熱血賁張外,實用性也是大旗的重要價值。訪談中NH8談到,“有這個大旗最開始主要是想著音樂節上比較好找人,音樂節那么大,人那么多,一起玩的人容易走散。但是有個大旗就不一樣了,大家看到大旗全都過來了,比如Pogo的時候,找大旗就行了,全都會過來,特別好玩。”

旗幟上的圖案和組織名稱也是組織內部音樂審美偏好和搖滾精神的凝練。如多數組織的大旗上都有“噪”字,象征搖滾樂的音樂風格和年輕人體內噪動的內心與身體的力量,旗幟上的金屬手勢象征對重金屬音樂的支持,特色圖案承載組織成員的個性偏好等,皆意味著內部成員對該意象所蘊含的音樂品味、審美偏好以及世界觀等看法的認同。比如搖滾湘軍的大旗將偉人肖像進行了波普化詮釋,傳達出極具地域特色的搖滾精神;“撲街小蠻腰”上充滿活力的動畫形象皮卡丘腳踏斜置的小蠻腰,呈現出叛逆、反抗及獨立特行的搖滾精神(圖4)。組織中統一的隊服也源于此,如訪談中NH3談到,“像我們組織的衣服,五角星外殼代表搖滾的標志;齒輪就偏工業風,硬氣,好看,像我們喜歡偏重型的音樂;rocking another world就是搖滾另一個地球,創造屬于我們自己的世界。”同時,隊服對于組織成員而言,不僅能相互辨認,也能生成部落成員間的情感聯系,表達歸屬感,加強身份的認同,實現組織成員現場的團聚,內部的凝聚力也因此得到鞏固和維持。

3.2.2非匿名性,歸屬感與聲譽

當組織成員從線下多次走向線上時,音樂節現實互動中的熟識打破了網絡中的匿名性,群體對組織的歸屬感也因而被培養。對多數組織成員而言,音樂節里存在的“我”更像真“我”,也不會刻意隱瞞生活中“我”的狀態。正因為彼此間對音樂節中真我的認可,當重回線上部落時,會對互相認知中的真“我”更惺惺相惜。被接納的“我”,做“最真實的自己”為組織成員帶來強認可度,凝聚成組織內部抵抗外界情感缺失的強情感關聯,成為歸屬感的源泉。比如NH11在訪談提到,“喜歡搖滾樂的人在現實中比較另類,然后在這遇到另外一幫瘋子,突然覺得自己是正常人,在音樂節里的正常人反而是瘋子的時候,自然就有凝聚力。尤其是早期喜歡搖滾樂的還是少數,聚在一起自然有種歸屬感,互相幫襯。”多數訪談者更是表示音樂節對他們來說是“像家一樣的地方”——心靈的家,而組織內互相認識的人就是“兄弟姐妹般的存在,覺得特別親近”。如N19在訪談中說到:“就像那種思想比較傳統的老一輩,他們覺得回家過春節是很有意義的事,對我來說來迷笛就是那樣的感覺,所以每年必須來一次迷笛,回家過節。”

歸屬感帶來的強情感關聯也使各部落內成員關系變得緊密。由于組織數量有限,所以無論是組織間,還是單個組織內部,成員多因在線上和音樂節現場的接觸彼此熟識,共享的規則便隨之逐步形成。比如某組織內的個體做出好或不好的行為,都易于被知曉,且迅速在各個不同的組織內傳開,引起公開的贊譽或譴責,形成道德制約,從而逐漸達成組織內隱性規則認知的一致性。現實的缺失及歸屬感使組織內的成員更珍惜組織的存在,道德制約的平衡力也因此變強。當個人或組織聲譽不好時,個體有可能退出這個組織,而組織甚至可能遭到其他組織的公開“掐架”;當組織間價值觀相似,則可能建立更親近的關系。聲譽有時也與音樂節中各部落對音樂風格的理解,組織的整體理念,處理事務的風格和交往態度等各方面的認可度相關。如某個組織處事的方式被認可時,則可能在各部落內部互相推崇,引起圈內的普遍贊譽。因此,當新部落多次從線下回到線上的循環中,現場真我鄰近

的強情感關聯形成緊密的組織關系,為新部落帶來非匿名性、強歸屬感以及各組織內的聲譽制約。

3.3 線上到線下的循環:可重復性,持久的聯系

節事的周期性給音樂節中的新部落帶來從線上到線下的循環性,而互動中的循環又給新部落帶來歷時中的可重復性。因此,音樂節中的新部落并非一次性的,也非現實生活中固定存在,而是隨音樂節的周期以線上和線下的方式循環和可重復的存在于時空中。

新部落常被認為是易變、流動和不可預測的,成員間的關系不一定長久和持續,而音樂節中的周期性使部落成員間的認知從網絡中的思想交流,到音樂節中的真實接觸,不再是簡單的網絡聊天,而變成一種真實的關系。當音樂節結束重回在線網絡時,組織成員間的親密度會比音樂節前更甚,感情強度也隨音樂節的舉辦在周期的互動循環中加強。尤其是每次音樂前來臨前后幾個月,群內成員集體都處于興奮的狀態,網絡組織內部的聊天頻率和關系的親密度達到最強,話題主要包括在音樂節中的經歷、記憶及情緒等,往往以照片的方式在集體討論帶來種種回想。共同的理念也構建成他們日常生活方式關聯的基礎。除線上部落中每日更新的實時聊天外,其他時間相約去Livehouse看演出,組織內成員的結婚、旅行等都是成員間建立更多線下聯系的方式,甚至很多成員都成為生活中的知己和朋友。比如訪談中NH20說到,“2013年三甲港,沙場秋點兵,塵土飛揚;2014年北京的露營區,我們Pogo,搖著旗子,整個營區一起跑,從滑雪場到平地,很多人玩嗨了。2015年的泥笛,結束的時候大家都不愿意走,不舍……積累了很深的感情。除了迷笛,我們每年都還會專門聚一次……見面就是聊得開心,大家在一起自由自在。”音樂節中分享的共同經歷,相似的審美和音樂品味帶來成員間的情感牽連,也促使部落隨周期性的音樂節加強了線上線下的循環。

同時由于音樂節的主體多為年輕人,多數組織內的年輕人多持續3年巔峰參與期,當組織內的同一批人可能因生活或工作進入新的階段,則會換到新成長起來的另一撥人或新的組織出現,組織內相互關聯的人也會隨該周期變化,但組織卻仍持續存在。比如早期組織“搖滾湘軍”已成立近8年,不僅早期的老成員會時常參與音樂節,每年也會有很多新鮮血液加入,而部分早期的核心成員和新加入的主要成員也保持著較緊密的聯系。比如NH2訪談中提到,“就算音樂節分開,其實網上還是聯系,比如我們當時那撥人很多工作結婚有小孩了不能每次都來,但感情一直都在,來了當然也是和大家一起玩,最開心是音樂節中也能見見以前在迷笛認識的老朋友,平常全國各地的都很忙也很難見上。”因此,在音樂節新部落線下與線上的循環中,樂迷建立了持久的聯系。

4 結論與討論

本文選取音樂節中的組織為研究對象,援引新部落為理論框架,對音樂節中部分核心樂迷以組織和大旗的形式從線上到線下周期性演變中創造的循環新部落進行了分析,探討該群體在循環過程中所呈現的聯結和交往特質。研究發現,循環新部落的周期性發展中呈現了一系列聯結和交往模式,如圖5所示,具體結論與討論如下。

首先,消費和興趣的結合引起音樂節中的新部落從線上到線下相聚,審美與情感的需求促進了線下到線上的循環。音樂節中循環新部落的交往不再是根植于傳統“熟人社會”的地緣和血緣關系,而是以消費和興趣的共享打開了新的交往方式。日常中分享的缺失、共同的審美默契、認知觀的相似及線下音樂節中的互動使循環新部落中的情感分享變得穩定。從當下中國社會轉型和消費層面來說,也許目前難以從宏觀層面知曉新生代城市青年的關系網絡在消費社會終將根系何處,但音樂節中以組織形式出現的消費群體卻對其走向提供了管中窺豹的可能性。傳統文化主導的本土環境下,部

分消費群體與西方搖滾樂所倡導的精神、音樂品味和審美觀的相似,也進一步呼應了新部落中提到完全不同地方的人競在許多終極價值觀上呈現高度的一致。而審美和情感抱團在音樂節中的強烈需求,也可能與代際中的生育政策息息相關,比如文中訪談者所提到的“沒有兄弟姐妹的一代,當遇到年紀相仿認知相似的同類,便覺得特別親,就像是自己的兄弟姐妹”,就一定程度折射出宏觀政策對微觀群體的影響。

其次,隨著組織在音樂節中認知的加深,當線下到線上的循環中發展到一定規模時,重復的相聚使新部落穩定性增強,自發呈現出組織化管理,組織管理者也在新部落內發展出潛在的威信。本結論的得出為以往理論探討中的企業家精神做出了經驗性的補充。同時該威信也為他們帶來隱喻的權力,如部落管理風格的導向,或新人選加入時的判斷等,使得新部落的易變性降低,保持組織風格的一致性。

接著,當組織從線上走向線下時,音樂節新部落內部的大旗、服飾或徽章等都成為鞏固和維持部落聯盟的方式。本研究贊同音樂節文化中服飾不只是使用價值更多是聯想價值,還從消費的角度揭示了本土實例中的大旗和隊服不僅是搖滾文化的聯想標識,更是組織部落間情感的緊密聯系和身份認同,是存在于音樂節空間中尋找彼此的實用性物品。組織和大旗的形式在西方音樂節及其研究中都少見,它們延續了一種奇妙的中國式特色,呈現出國內上個時代革命友誼的另類延續。“有困難,找組織”“大旗飄揚”是革命時期的典型口號和標語,潛移默化影響了新生代的生活和思維方式,但他們對這種革命化的符號進行了波普化、娛樂化的重新詮釋,演化為消費中新的認同時尚。該現象也呈現出30年巨變中被內化于轉型社會變遷內部,青年文化與社會的自生性沖突和融合中極其微觀的體現。

區別于一般新部落的短暫體驗和網絡部落的匿名性,音樂節中的新部落從線下到線上的循環中加強了部落成員間的歸屬感,圈子中的匿名性也在多次的互動中打破。新部落成員在音樂節深度體驗中加強了彼此的理解和情感交流,因節事周期形成重復參與的忠誠度,使彼此的聯系并非如網絡新部落成員般匿名及低責任感,而是因互相的熟知、認同帶來強歸屬感,產生“家的感覺”。強情感關聯讓循環新部落的圈子變得更緊密,傳統“熟人關系”中的道德制約也同樣在此建立,群體中的聲譽也因此變得重要,否則就有可能被群體所排斥。

最后,節事的周期性為音樂節中新部落群體交往帶來更緊密的聯系,在循環新部落的互動中形成了可重復性、持久的聯系。該結論給新部落帶來新的認知,以往研究認為新部落一般并不穩定和長久,如酒吧的新部落環境中,外部世界中固定的身份被暫時的身份所超越,這個被超越的身份卻只是暫時存在。從本研究來看,與其說新部落是不穩定的,不如說它是個暫時徘徊的過程,當個體基于共同品味、審美、外形或生活方式的基礎上經過自我尋找、選擇和創造形成特定新部落時,這種情感顯然更為持久。比起酒吧中的新部落,音樂節中有的新部落可能存在7-8年甚至更長的時間,無疑是穩定且長久的,且內部成員因循環帶來的熟悉和歸屬感多建立了持久的情感聯系。雖然隨時間變化新部落中活躍成員可能出現更迭,但其成員間的情感紐帶卻持續存在。此外,正如王寧指出,追求內在回報的消費自目的性較少進入消費社會學視野,社區或群體層面的消費現象也多不被重視。音樂節事活動消費的聚眾、狂歡現象中產生的循環新部落正是自目的性消費的組成部分,也正因他們在交往關系中強調好玩和團體,興趣共享、審美和情感等內在惠益,音樂節中循環新部落中交往中產生的聯系模式才變得持久。當然基于理論層面,本研究只是揭開音樂節事活動與新部落研究中的冰山一角,而音樂節事活動中自目的性新部落的消費行為和音樂市場的關系,內部的文化慣習與情感邏輯,以及意向性標識如何進行身份的構建等都值得未來深入探索。

Attributes of Cyclic Bonding and Association Amongst Neo-tribe Members

at the Midi Music Festival

WU Shaofeng, DAI Guangquan

(School ofEconomics and Commerce. South China University of Technology. Guangzhou 510006, China)

Abstract: The neo-tribe is a sociological concept proposed by French sociologist Michel Maffesoli, whoargued that relationships between humans have evolved from contractual groups to affectual tribes inpostmodern consumer society. Neo-tribes are bound by the shared tastes, values, and lifestyles of groupmembers. Previous event-based consumer behavior studies have predominantly focused on the experience,motivation, and satisfaction of individuals, and have not explicitly examined group phenomena. Indeed,little information exists about the social groups that form around music festivals and engage in bothonline and offline interactions. These groups can be defrned as neo- tribes. In the present study, weexamined neo-tribe behavior associated with the Midi Music Festival, which is one of the biggest rockmusic festivals in China. Specifically, we sought to understand how neo- tribes are formed andorganized in online and offline spaces, and to examine the characteristics of tribal communication andinteractions in the context of the Midi Music Festival. We conducted longitudinal fieldwork and net-ethnographic assessments of the social behavior associated with the festival from 2014-2016, usingobservation and in-depth interviews as qualitative methods.

Our data indicate that many young people who plan to attend the Midi Music Festival gather indifferent groups online, and then reunite at the music festival using different symbols of groupmembership, such as flags. These groups exhibit neo-tribal characteristics as they circulate betweenonline and offline spaces with the schedule of the seasonal festival. As neo-tribes, the group membersare attracted to one another because of shared interests in particular types of rock music and a desire tospend time together at the music festival. Group members tend to have similar lifestyles and tastes. Thecharacteristics of the neo-tribal groups observed at the music festival can be summarized as follows.First, members of the neo-tribes that formed online gathered offline at the Midi Music Festival if theyhad a common interest in both rock music and attending the music festival. The shared aestheticpreferences and emotional demand for friendship fostered in the offline groups then encouraged themembers to communicate online again after the festival was over. Second, while previous studies haveshown that such neo-tribes are often transient and anonymous, members of the neo-tribes at the MidiMusic Festival were often non- anonymous having gradually familiarized with other group membersboth online and offline. Hence, reputation appears to be important in such neo- tribes. A sense ofbelonging among neo- tribe members was also strengthened through circulation. Third, wheninteractions between neo-tribe members transitioned from an online to offline environment when theyarrived at the festival, flags and uniforms were used to assign value and identity to group members. Forgroup members, the use of flags and uniforms was not only related to physical properties, as these toolswere also important for the identification of group members at the music festival. As for linkingimages, the flags and uniforms represented member preferences regarding rock music, and conveyedinformation that enabled individuals to identify others with whom they shared tastes, lifestyles, andaesthetic preferences. As the groups expanded, management behavior gradually and spontaneouslyappeared. New group routines and attendance patterns also gradually formed. Individuals who engagedin management behavior gradually accumulated prestige, which became a metaphoric type of power.Finally, the neo-tribes at the Midi Music Festival exhibited cyclical, sustainable, and enduring bondingamong members. Unlike previous studies showing that neo- tribes are generally unstable and short-lived, our data demonstrate that bonding among members of neo-tribes at the Midi Music Festival wassustainable and enduring because of circulation between interactions in online and offline environments.

Keywords: neo- tribalism; music festival; attributes of bonding and association; online to offline;qualitative studies