紡織類科技期刊微信公眾平臺的運營現狀與發展策略

沈天琦

(江南大學 《服裝學報》編輯部,江蘇 無錫 214122)

微信公眾平臺簡稱“公眾號”,是騰訊公司為個人、企事業單位、組織提供的業務服務與用戶管理的全新服務平臺。由于其發布便捷、傳播迅速、便于分享、成本低廉、定位精準,一經推出便快速發展,已成為當今人們不可或缺的信息交流媒介。新媒體時代,科技期刊的生存發展不可避免地受到影響和沖擊,讀者閱讀方式逐步向數字化轉變,因此科技期刊必須走媒體融合發展之路,而微信公眾平臺因其低門檻、多元化、精準化的優勢,成為科技期刊新媒體發展的重要渠道。

一、科技期刊微信公眾平臺運營的作用

(一)期刊宣傳

隨著新媒體技術的不斷發展,信息傳播的形式愈發多樣,傳統紙媒因其成本高、印刷周期長、受眾單一等弊端,已無法滿足社會發展的需求。而微信擁有龐大且較忠實的用戶群體,已成為人們日常生活中不可或缺的信息交流渠道。傳統紙媒可充分利用微信的廣泛性、普及性,結合辦刊宗旨,及時推送最新期刊論文、學術信息、行業動態,尤其是重點推介行業熱點或專業領軍人物的論文,提高期刊的權威性,并與讀者、作者、專家建立長期且密切的聯系。

(二)服務用戶

當前,大多數期刊都建立了網上采編系統,作者、專家、編輯可通過電腦進行稿件操作,但電腦的使用仍然無法擺脫對空間的限制。而通過對微信公眾平臺菜單功能的設置,可以讓用戶通過手機進行稿件查詢、過刊瀏覽、專家審稿等操作,同時還為讀者提供了熱點文章、征稿簡則、期刊訂購等信息,消除過去期刊服務受時間、空間的限制,用戶操作更加便利。此外,用戶可在微信公眾平臺進行留言互動,方便期刊編輯快速收集用戶反饋意見,以更好地服務作者與讀者。

(三)數據統計

微信公眾平臺中的“統計”功能,可以進行用戶分析、圖文分析、菜單分析、消息分析、接口分析及網頁分析,尤其是在圖文分析中,可以看到每篇推送的閱讀、分享轉發、收藏情況,有助于期刊編輯分析數據變化趨勢,了解讀者的閱讀偏好和關注興趣點,從而能夠有針對性地進行選題策劃、欄目設置。

二、紡織類科技期刊微信公眾平臺的運營現狀

本文以2018年版《中國學術期刊影響因子年報》中收錄的33本紡織科學技術期刊為研究對象,統計其2018年度微信公眾平臺的運營情況。文中統計的所有微信公眾平臺數據時間段均為2018年1月1日—12月31日。

(一)紡織類科技期刊微信公眾平臺基本情況

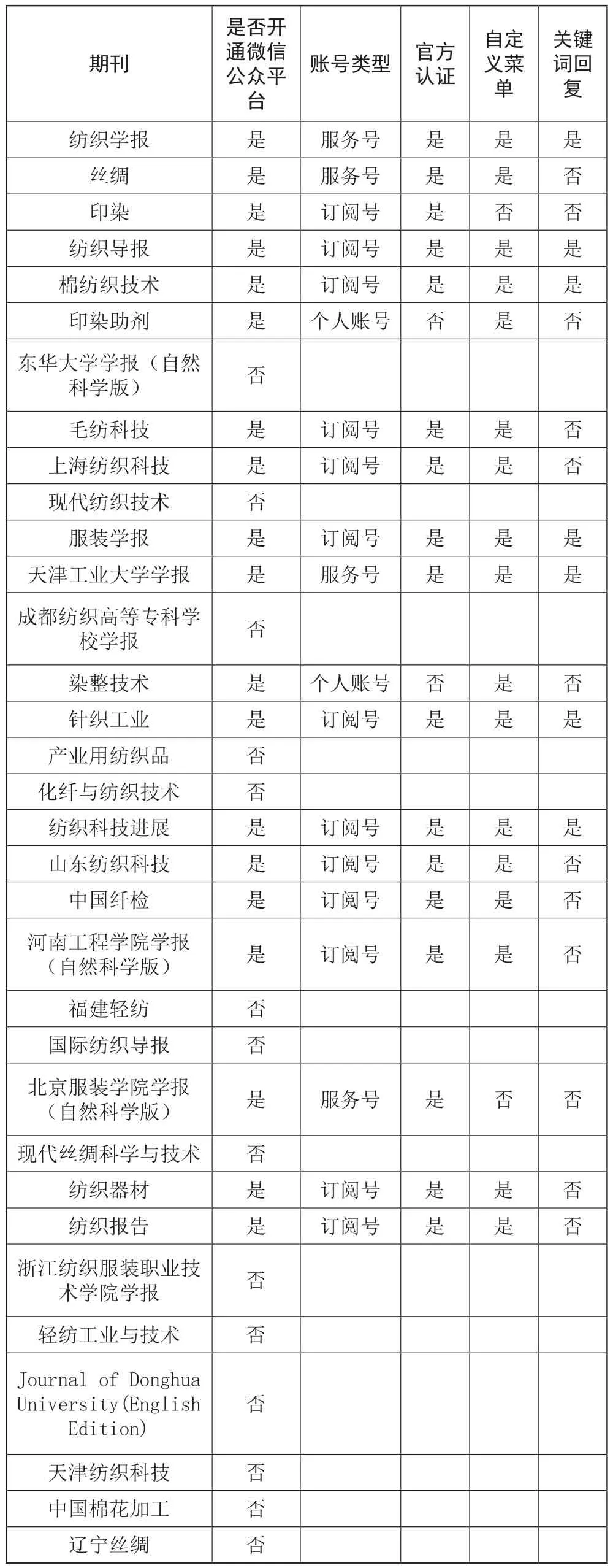

表1為33本紡織類科技期刊微信公眾平臺的運營概況。其中,開通微信公眾平臺的有19本,完成官方微信認證的有17本。從賬號類型看,服務號4個,訂閱號15個(其中2個為個人賬號)。設置自定義菜單的期刊有17本,菜單設計大多數為“期刊在線”“稿件查詢”“投稿須知”“期刊訂閱”“聯系我們”。開通關鍵詞回復的期刊有7本,讀者回復“投稿”“訂閱”等關鍵詞,可直接到達所需頁面。

表1 紡織類科技期刊微信公眾平臺運營概況

(二)紡織類科技期刊微信公眾平臺推廣情況

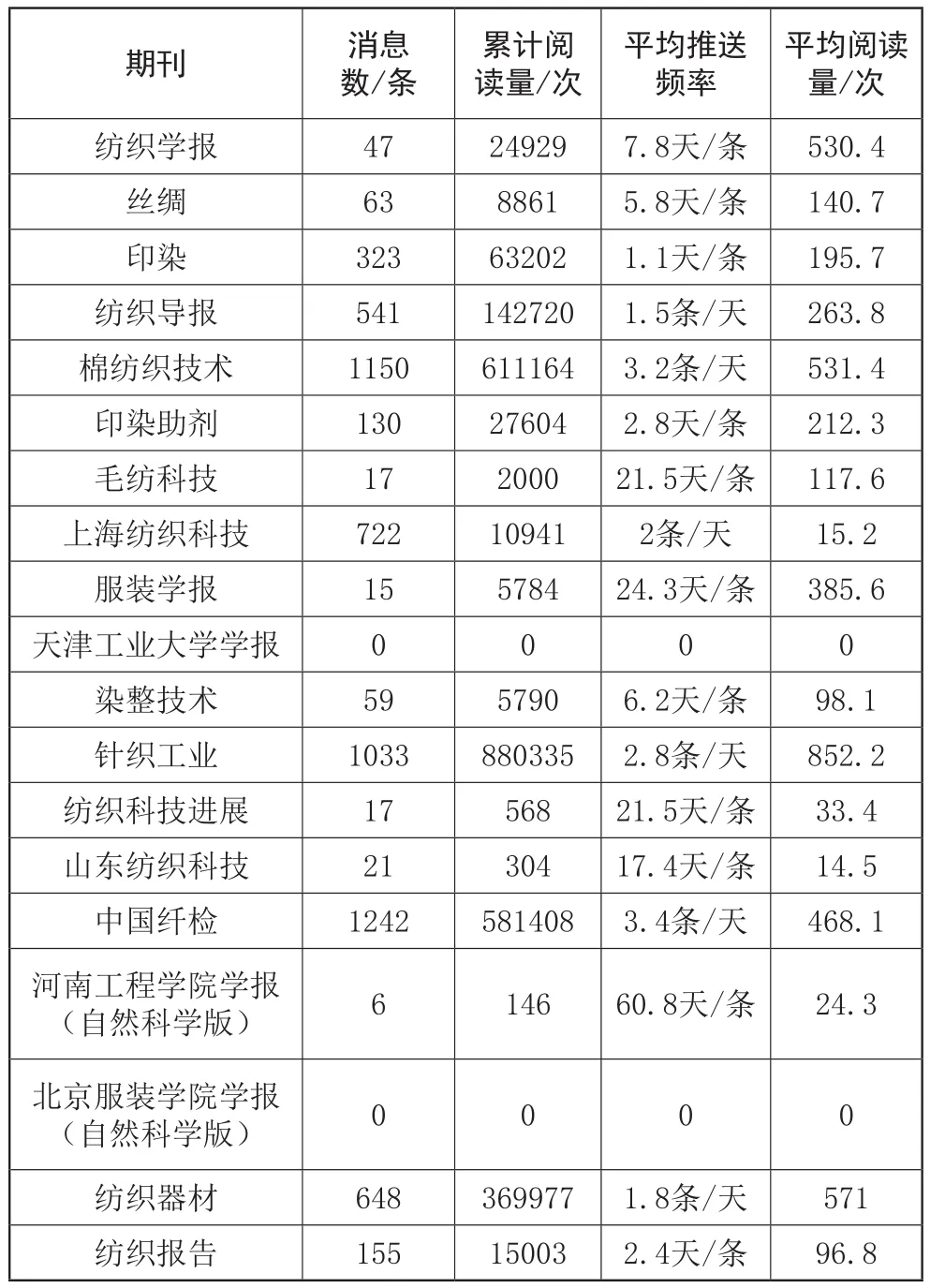

2018年度已開通微信公眾平臺的19本紡織類期刊消息推送情況,結果見表2。除《天津工業大學學報》《北京服裝學院學報(自然科學版)》外,其余17本期刊2018年度均向訂閱用戶推送了消息。《中國纖檢》推送的消息數量最多,為1242條,平均每天推送3.4條;平均閱讀量最高的為《針織工業》,平均每篇消息閱讀量為852.2次。就單篇閱讀量而言,《紡織器材》《針織工業》《棉紡織技術》均有單篇過萬次閱讀量的推送消息,其中《紡織器材》的“‘五愛杯’論文征評活動投票”達到了2.3萬的閱讀量,成為單篇閱讀量最高的文章,可見此類投票類文章因其號召力強、轉發量高,更容易提升閱讀量。

表2 2018年度紡織類科技期刊微信公眾平臺消息推送情況

三、紡織類科技期刊微信公眾平臺運營的存在問題

(一)內容、形式單一

目前,科技期刊并沒有充分利用微信公眾平臺的移動互聯網優勢,存在內容同質化嚴重、發布形式單一的問題,大多數科技類期刊僅將微信公眾平臺作為紙質期刊的附屬品,將紙質期刊的論文照搬發布,或簡單復制每期期刊的目錄,而沒有進行美化加工。發布形式上,大多數科技類期刊是將枯燥冗長的科技論文直接粘貼,沒有配上動畫、音樂、視頻等微信公眾平臺特有的出版形式,無法使讀者深入淺出地理解文章。

(二)推送頻率低、互動性弱

目前,微信閱讀已成為人們每天獲取信息的重要方式,甚至早已融入人們的日常生活中。但許多微信公眾平臺因為缺少專人管理,信息推送頻率較低,幾周甚至幾個月才推送一篇文章,導致許多突發事件和重要政策無法及時傳播,滿足不了用戶的需求。另外,許多微信公眾號的功能還不完善,只注重信息的單向傳播,缺乏與用戶的互動討論,也沒有充分體現個性化服務的理念。

四、紡織類科技期刊微信公眾平臺運營發展的策略

(一)提高推送消息的質量

微信公眾平臺支持文字、圖片、音頻、視頻等多種素材形式。編輯應充分利用微信的多媒體功能,以新穎的標題、精簡的內容、生動的版式營造出個性化的微信閱讀內容,便于讀者利用碎片化時間閱讀。此外,推送內容應堅持內容為王的理念,如《針織工業》《棉紡織技術》《中國纖檢》均緊緊圍繞行業熱點和最新科研進展進行消息推送,時效性強。或應多創作科普貼傳播專業知識,從而提升推送文章的閱讀量。

(二)加強讀者互動

科技期刊微信公眾平臺相比紙質期刊具有更強的互動性,期刊編輯應注重為讀者提供更全面的服務。首先,利用好平臺的自動回復功能,通過有針對性地設置自動回復內容,更加快速、便捷地與用戶溝通,滿足用戶需求。其次,注重線上與線下的結合,定期策劃線下相關行業學術活動,或舉辦線上課堂,教授專業學科知識,如《棉紡織技術》的線上“梭子電臺”,個人、企業均可學習里面與紡織、紗線相關的精品課程。最后,定期開展網絡調研,選擇一些行業熱門話題,以問卷調查形式邀請用戶參與,了解讀者的興趣所在,便于進行選題策劃。

(三)培養新媒體人才

在新媒體時代的背景下,科技期刊編輯應提高對各種媒介技術的操作應用能力。一方面,從現有編輯著手,在年輕編輯隊伍中培養微信公眾平臺的編輯人才,為其提供更多的學習實踐機會,培養其新媒體思維,以掌握新的出版媒介、出版形態、出版資源,適時轉型成為全媒體人。另一方面,可以引進專業的新媒體人才,或與專業微信公眾平臺運營團隊合作,完善運營機制,如《棉紡織技術》組建了“棉紡織技術新傳媒”,以專業的媒體隊伍發展數字化期刊。

五、結束語

隨著互聯網與新媒體技術的興起,媒體融合已成為紙質期刊未來發展的必然趨勢。紡織類科技期刊應結合自身辦刊宗旨,以服務科研工作者為根本,拓寬傳播渠道,創新服務理念,加快新媒體發展,充分利用微信公眾平臺實現發布內容的多元化、專業化,從而提升期刊的學術影響力。