馮子存笛曲《萬年紅》創(chuàng)作與演奏風(fēng)格探析

二人臺牌子曲是起源于河曲,流傳于我國晉西北、陜北、內(nèi)蒙古西部及張家口一代的、蘊(yùn)含著濃厚鄉(xiāng)土文化氣息的民間戲曲劇種。演奏雖然只用四件主要樂器(笛、四胡、揚(yáng)琴、四塊瓦),但由于民間藝術(shù)家高超的演奏技巧以及豐富的變奏,充分發(fā)揮了樂器的性能,使牌子曲富有健康、粗獷、跳躍、歡樂的特色,感人至深,為廣大人民喜聞樂見。著名笛子演奏家馮子存生長于張北地區(qū),從小受到二人臺、山西梆子等民間音樂和戲曲的熏陶,所以演奏具有濃郁的北方特點(diǎn)。由于長期為二人臺等戲曲伴奏,馮子存掌握并吸收了二人臺中的獨(dú)特風(fēng)格和特色技巧,用于其笛子的創(chuàng)作與演奏當(dāng)中。馮子存一生中將多首二人臺牌子曲改編移植為笛子獨(dú)奏曲,本文將對馮子存由牌子曲改編而成的《萬年紅》這首流傳廣泛、具有代表性的笛曲,在創(chuàng)作以及演奏風(fēng)格上進(jìn)行簡單的分析。

《萬年紅》是馮子存先生受毛澤東主席邀請,為在亞非拉大會上演奏而創(chuàng)作改編的一首竹笛獨(dú)奏曲。此曲根據(jù)二人臺牌子曲《萬年歡》改編而成,《萬年紅》的音樂沒有表現(xiàn)特定的、具體故事情節(jié),歡快流暢的音樂曲調(diào)只是表現(xiàn)祖國欣欣向榮,萬紫千紅的新氣象和一種歡快的氣氛。在這首樂曲中,作者運(yùn)用了大量八度音程翻轉(zhuǎn)的手法,使整個樂曲的旋律線條跌宕起伏,讓人聽后回味無窮。

一、創(chuàng)作手法分析

1.對傳統(tǒng)曲式的保留與創(chuàng)新

從上面表格中可以看出,作者將樂曲分為兩段,分別是A和A1,但是作者并未給每段規(guī)定具體的速度。全曲兩段只是以一個中板(即流水板)標(biāo)記,并且都以4/2拍記譜,這說明整曲中兩個段落均采用同一板式。那么一個顯而易見的問題便出現(xiàn)了:樂曲是如何通過單一板式體現(xiàn)出二人臺牌子曲由慢到快的音樂變化特點(diǎn)的?在樂曲的A1段中,作者對第一段原旋律進(jìn)行了大量的加花變奏,使其旋律節(jié)奏型無形中加密,這種手法使樂曲在演奏至第二段時音樂呈現(xiàn)出激烈、熱情的情緒特征,在不變化板式、不改變速度的同時使聽者感受到兩段音樂截然不同音響效果,并同時滿足了二人臺由慢到快的音樂特點(diǎn)。實(shí)質(zhì)上,作者在本曲中將二人臺牌子曲多板變奏體濃縮為單板變奏體,是對原牌子曲曲式上的創(chuàng)新運(yùn)用。

2.調(diào)式指法的運(yùn)用

原曲牌為降E調(diào),用D調(diào)笛子筒音做fa演奏,作者改編后變?yōu)間調(diào)笛筒音作mi演奏,而筒音作mi指法在二人臺中最為常用,也是最能表現(xiàn)二人臺戲曲風(fēng)格的一種指法。

3.跌宕起伏的聲腔

二人臺音樂所具有的獨(dú)特的跌宕起伏的聲強(qiáng)特點(diǎn)是構(gòu)成其整體音樂特點(diǎn)中的一個重要的音樂元素。這個聲腔特點(diǎn)的形成主要來源于三個方面:

首先,是二人臺唱腔對其的影響。“二人臺戲曲最大的特點(diǎn)就是男女同腔,男演員多用假聲,女演員用真聲。而由于音域的限制,經(jīng)常出現(xiàn)演奏員對個別樂句移高八度或降低八度的即興處理,形成一種獨(dú)特的唱腔風(fēng)格。”[1]二人臺樂隊(duì)為演唱伴奏的同時,需要與聲腔進(jìn)行上下交叉呼應(yīng),所以可以說,樂隊(duì)音樂的演奏方式與特點(diǎn)很大程度上取決于聲腔特點(diǎn),因此在樂隊(duì)從唱腔中獨(dú)立出來之后,也自然而然的繼承并保留了模仿其聲腔所形成的獨(dú)特的音樂特點(diǎn)。而所謂的“曲無定譜,死譜活奏”也正是由于樂隊(duì)長期依附于唱腔所形成的。其二,有一些唱腔由于年久失傳,僅存曲調(diào),后逐漸演變?yōu)榕谱忧虼嗽谶@部分牌子曲中,其曲調(diào)特點(diǎn)對之后所形成的牌子曲風(fēng)格影響較大。其三,二人臺音樂流傳的地區(qū)包括晉、陜及內(nèi)蒙古等地區(qū),二人臺曲牌在發(fā)展過程中不斷地融入了各地的民歌、小調(diào),而這些民間音樂中,有一部分音樂的旋律帶有明顯的大跳音程的演唱或演奏風(fēng)格。綜合以上三點(diǎn),使二人臺牌子曲音樂的聲腔特點(diǎn)尤為明顯并且極其重要。

二、演奏特點(diǎn)分析

樂曲《萬年紅》運(yùn)用了筒音作mi這種二人臺最常用指法來演奏,樂曲中二人臺的戲曲風(fēng)格表現(xiàn)的極為濃郁且完整。

譜例1(1-2小節(jié))

作曲家使用了一個下方四度滑音配以冷花舌的演奏法作為全曲的開篇,并在第二小節(jié)運(yùn)用長音加滑揉音演奏方式來模仿戲曲開場的音樂特點(diǎn)。(見譜例1)

譜例2中,在第6小節(jié)的長音上,作者演奏時用的顫音為三度顫音,在筒音作mi指法上顫笛子第五孔。而由于笛子的形制問題,第五孔的音一般都會偏低,這樣演奏出來的介于大三度和小三度之間的顫音,與二人臺中用六孔均孔竹笛演奏出音響效果是極其相似的。

譜例 2(6-7小節(jié))

譜例 3(7-12小節(jié))

第7小節(jié)開始,(見譜例3)作者演奏時候用了大量的加花變奏,使樂曲旋律由簡單的音符逐漸變的豐滿。第十二小節(jié)中,這個長音本身是本樂句的尾音,但是作者在演奏中予以修飾效果。這樣的演奏手法來源于在二人臺中,當(dāng)唱腔為一個長音時,樂隊(duì)便通常加入即興變奏的旋律對唱腔進(jìn)行鋪墊、修飾以求音樂豐滿。作者對本小節(jié)的演奏處理,體現(xiàn)出其音樂演奏中對二人臺戲曲演奏風(fēng)格的保留。故在樂曲后面遇到同樣特點(diǎn)的句尾長音時,演奏者也需照此手法進(jìn)行演奏。

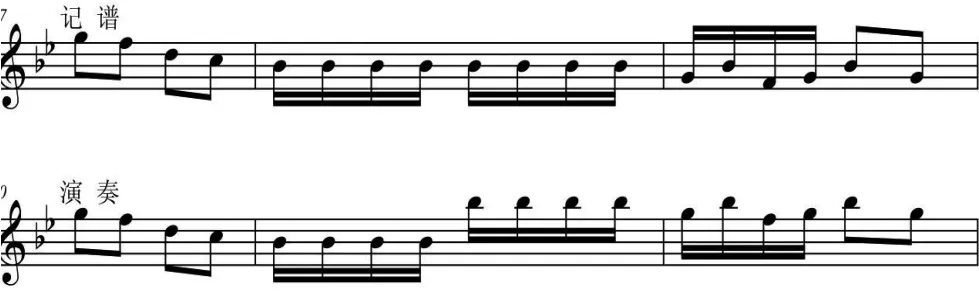

如譜例4中所示,在第25小節(jié)開始,作者在實(shí)際演奏中運(yùn)用了大量的八度反轉(zhuǎn)手法,體現(xiàn)了二人臺戲曲唱腔千折百轉(zhuǎn)的音樂特點(diǎn)。對比“記譜”與“演奏”兩個譜例可以看出,兩者第一小節(jié)與第二小節(jié)第一拍均相同,從第二小節(jié)第二拍開始,“演奏”譜例中的音比“記譜”譜例中升高了八度,第三小節(jié)第一拍中又突將第四個十六分音符又降低八度演奏。這種非連續(xù)性的、存在于同一短小樂句中的音高突變手法增強(qiáng)了音樂的沖突性,使旋律線條出現(xiàn)跌宕起伏的變化特征。而同時,這種突然出現(xiàn)的翻轉(zhuǎn)八度演奏手法一方面延續(xù)了二人臺唱腔的風(fēng)格,另一方面為后面高八度(低八度)演奏起到了一定的鋪墊作用,使聽者不會對于后一小節(jié)的急促變化的高(低)八度音符感到突然。

譜例4(25-30小節(jié))

如譜例5中所示,樂曲第二十六小節(jié),是曲牌開場句的變體。從第二十八小節(jié)開始,作者將原來的八分音符和十六分音符分別變?yōu)槭忠舴腿忠舴⑦M(jìn)行加花變奏處理,使這段音樂的整體節(jié)奏型加密。同時加入了三吐、滑音、剁音和花舌多種技巧進(jìn)行修飾,使整個樂段的音響變的更加豐滿。在樂隊(duì)伴奏中,四塊瓦依然是一拍一板,板式上并沒有進(jìn)行調(diào)整,但其中豐富、多樣的音樂加花變奏手法使音樂在音響效果上與第一段形成了強(qiáng)烈的反差,讓聽者似乎感受到節(jié)奏是在不斷加速的聽覺效果,同時,激烈、多變的演奏風(fēng)格配合不斷上揚(yáng)的音樂情緒,最終使樂曲達(dá)到高潮,充分體現(xiàn)出了二人臺由慢至快的特點(diǎn)。

譜例5(26-33小節(jié))

在本曲中,作者對二人臺風(fēng)格性特點(diǎn)進(jìn)行了大量的應(yīng)用。由于二人臺音樂即興性強(qiáng),所以在記譜時,并不能形成完全統(tǒng)一的定稿,同一位二人臺笛手在不同場合、不同時間演奏同一段旋律時都可能對樂曲進(jìn)行不一樣的即興處理。因此,在演奏馮子存作品時,需要以譜子為基礎(chǔ),以錄音為樣本,同時加入演奏者自身對音樂的理解來進(jìn)行綜合處理。

相比于馮先生改變的其他眾多二人臺風(fēng)格笛子曲來說,《萬年紅》的二人臺音樂風(fēng)格更為純粹且完整。在演奏中,我們應(yīng)在把握好二人臺音樂風(fēng)格的同時,順應(yīng)作者的創(chuàng)作思路對不同音樂段落進(jìn)行區(qū)分處理,盡量完整把握住二人臺原有的戲曲表達(dá)方式和音樂形象。

在竹笛理論及演奏藝術(shù)高速發(fā)展的今天,教學(xué)方法、演奏技巧更為豐富,樂器制作也越為精良。涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀的演奏家,同時也衍生出許多優(yōu)秀的作品。但是馮子存先生的幾首代表作品依舊在教學(xué)上作為必學(xué)曲目,在演出中作為保留曲目,其原因就是他的作品有濃厚的二人臺戲曲因素作為根基。演奏家在演奏馮先生的作品時,必須首先了解他的創(chuàng)作風(fēng)格、演奏特點(diǎn),才能對他的作品進(jìn)行準(zhǔn)確的表達(dá)。只有立足于傳統(tǒng),同時深入地去了解作品的根源以及作者的生活經(jīng)歷對其作品的影響,才能對馮子存的二人臺竹笛作品進(jìn)行完美的傳承和發(fā)展。

注釋:

[1]劉曉文,苗金海.二人臺牌子曲音樂的旋法特征.音樂創(chuàng)作[J].2012.7.