人口走勢對中長期房地產價格的關鍵影響研究

■周 源

一、引言與文獻綜述

近年來,我國出臺了一系列強有力的房地產調控政策,控制住了各大中城市房價快速上升的勢頭,但從更長的周期看,我國的房價呈現波動上升態勢。影響房地產價格的因素有很多,包括經濟發展狀況、收入水平、政府政策、利率、物價、區域位置等。但是在我國,人口因素是影響房地產價格的一個關鍵因素。

我國現有文獻主要集中在人口老齡化、人口流動、人口結構和房價的關系。徐建煒等(2012)將人口結構的變化聚焦在撫養比的變化上,認為當時我國的少年撫養和老年撫養比的上升都帶來了房價的上漲。然而,當這些計劃經濟時代的積蓄紅利釋放完畢后,老年撫養比上升將逆轉至推動房價下降。胡明志等(2017)通過理論模型的分析認為人口老齡化對房價產生了抑制,并通過實證研究發現人口老齡化總體上對房價具有抑制作用,盡管在特定階段,人口老齡化并沒有顯著地抑制房價,但當享受過福利分房的老年人減少后,人口老齡化會顯著地對房價上漲產生抑制。

國外的相關文獻研究視角更加寬泛。Belsky(2009)認為,人口因素對未來的住房需求將產生強大的影響,家庭數量變化的影響最大,在預測長期需求方面,人口具有最大的相對優勢。Kobayashi(2015)研究了1945年以來日本人口變遷和住房的關系,認為當人口減少時對住房的需求也會減少,預計由于出生率低,老年人口增長快,勞動年齡人口比例下降,日本住房市場的前景將十分黯淡。Kyriakidis(2017)研究了德國人口和房價的關系,結果表明區域人口、房租、地區生產總值、城市規模(以20萬以上人口的城市為標準)等都是影響房價的重要因素。

綜合現有的文獻,關于我國人口對中長期房價影響的研究還很少。據此,本文首先從整體分析的視角入手,討論了我國人口因素對房地產價格重要且獨特的影響,分析了人口走勢對中長期房地產價格的影響,得出在我國人口負增長后,中長期各城市房地產價格將分化的結論。

二、我國人口因素對房地產價格具有重要且獨特的影響

從住房供給角度看,我國的人口眾多造成了自然資源的相對緊張。根據聯合國教科文組織和糧農組織的數據:我國人均土地面積僅有世界平均水平的1/3,人均耕地面積僅有世界平均水平的1/4。全世界共有26個國家人口超過5000萬,我國人均耕地在其中位于倒數第3。我國部分省市的人均耕地甚至低于聯合國糧農組織劃定的0.8畝警戒線。據此,我國堅持最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節約用地制度,提出了18億畝的“耕地紅線”。近年來中美貿易摩擦加劇,糧食安全作為一個戰略性問題再次受到關注。此外,新型城鎮化的推進也需要占用大量的耕地,退耕還林的進一步實施,也是耕地減少的一個重要因素。可見,我國的人口問題通過土地要素將強有力地制約著住房供給。

從住房需求角度看,我國是世界人口數量第一的國家,加之目前城鎮化又在大力推進,根據國家統計局數據顯示,2018年我國城鎮化率為59.6%,聯合國經濟和社會事務部預測認為到2030年我國城鎮化率將達到68.7%。在我國龐大的人口基數條件下,城鎮化率每提高一個百分點,城鎮人口就會增加一千多萬,而且當前我國城鎮化的趨勢是人口集中向大中城市轉移,導致在城鎮化的進程中不斷加大住房需求。從總量上看,我國龐大的人口規模對住房的巨大需求,包括剛性需求和改善性需求,都是其他國家無法比擬的。

此外,在對房價進行國際比較時,必須充分考慮我國的國情,一定要把人口作為重要的因素納入考量。我國人口眾多給經濟社會帶來的最大壓力就體現在房價上。進一步地,在對房價指標進行國際比較時,需要考慮到我國特有的人口因素,而不能簡單地將我國的指標數值和其他國家直接比較。一些研究分析認為,我國的房價收入比其他國家高很多,由此判斷出我國的房價泡沫很高。然而,如果考慮到我國巨大的人口因素對住房供給和需求兩方面的影響,就不能簡單的從房價收入比得出我國的房價高到了不合理的程度。此外,我國一線城市的房價租售比,與全球各主要城市對比為最低,這其中同樣包含了我國巨大的人口因素的影響成分,不能簡單地認為我國一線城市的房價泡沫很高。當然,在我國出現階段性房價上漲過快時,房地產調控手段會加強,從而起到平抑、調整房價的作用,但本文側重考察中長期房地產價格的走勢,其中人口因素的影響很關鍵。

三、我國人口數量走勢分析

(一)近年來人口數量走勢

我國對人口增長數量的預計,實際數據多次出現了“低于預期”的現象:一是2007年國家人口發展戰略課題組的報告預計,2010年我國總人口將達13.6億,實際情況卻比預期要少2000萬人。二是2015年是放開單獨二孩的第二年,按照此前預期,單獨二孩的政策效應將明顯出現,但是2015年出生人口“明顯低于預期”,且不升反降。三是2016年至2018年連續三年的新出生人口率顯示,全面二孩政策效應再次“低于有關部門預期”,我國的出生高峰已經過去。

此外,我國人口還有一個特征就是“90后數量斷崖式減少”。我國1980年代出生人口數量為2.28億,1990年代出生人口數量就顯著減少到1.75億,而2000年代出生人口數量則進一步減少到1.46億。換而言之,這20年以來,出生人口數量減少了36%。這一數據說明,再過10年、20年,當“80后”女性退出育齡期,下一代人口將顯著減少。

(二)下一步人口數量走勢

1.我國人口數量將迎來負增長。在經濟社會發展的同時,我國的人口生育率不斷下降,逐漸低于正常的世代更替水平,負增長的時間點終將到來。第一,生育率上升難度很大。隨著經濟的發展,生育孩子的經濟成本和人力成本居高不下,人們的生育觀念已經發生重大轉變,生育率處于低迷狀態。雖然實施了全面二孩政策,部分地區如遼寧省甚至對生育二孩的家庭進行獎勵,但是出生率依然下降,說明生育政策對于控制和提升人口的作用有著顯著的不對稱性。控制生育可以做到令行禁止,通過嚴格的法律法規禁止超生,但是一旦人們的生育意愿已下降,鼓勵生育的政策效應則很難短期生效。因此,即使給出了獎勵政策,但因個人意愿不強,依然很難達到增加出生人口的政策目標。各國人口發展的規律也表明,一旦生育率下降就很難恢復上去。第二,國際經驗的例證。德國、法國、英國、加拿大等在內的很多發達國家普遍出現了總和生育率下降,低于世代更替水平的狀況。雖然美國的人口增長在發達國家中表現穩健,但是其生育率也在下降。2017年美國的總和生育率就降到了40年以來的最低水平,美國人口之所以增長的重要因素是大量移民的遷入。此外,諸如日本、韓國、中國臺灣、新加坡等與我國大陸有著類似文化傳統的國家和地區,現在都面臨著嚴峻的生育率下降、人口減少的壓力,其生育率甚至排在了全球最低的位置。

以上分析表明,即使全面放開生育,可能會帶來短暫的新生人口上升期,但若干年以后,我國人口仍將面臨負增長。對于我國人口負增長的時間點,不同的機構有著不同的預測:聯合國在2013年預測我國人口在2030年進入負增長階段;國家衛計委預測認為,即使在全面二孩政策實施后,從2030年開始我國人口仍將開始減少;我國社科院人口與勞動經濟研究所所長張車偉預測認為,我國人口將在2025年開始減少,在2019年1月的最新預測中,將人口減少的時間修正為2027年或2030年。其他學者的研究結果也表明,我國人口數量的拐點在2025~2030年間(羅雅楠等,2015;翟振武等,2017)。可見,已有研究大都認為在2030年左右,我國的人口將開始負增長,而且負增長的趨勢還將長期延續下去。

2.人口負增長導致的問題。如果我國能夠像美國等發達國家一樣,人口在穩步增長的狀態下,逐漸控制在3、4億,不僅能明顯減輕資源、生態的壓力,人們的生活環境也會更舒適。然而,當我國人口從13億多這一龐大基數上減少下來,則會帶來一系列的經濟社會問題:一是養老的壓力。養老金的儲備和支出壓力會變得很大,尤其是我國當下“未富先老”,養老的壓力會變得更加大;二是經濟實力的下降。日本就是很好的例子,日本的人口在負增長,GDP上升嚴重缺乏動力,而部分發展中國家的人口卻在增長,此消彼長,人口負增長造成國力下降的對比就更加明顯;三是基礎設施的閑置。按照原先人口規模所興建的高鐵、交通、學校等設施,待人口負增長后,部分將閑置,造成大量資源的荒廢浪費;四是出現蕭條景象。年輕人減少,設備閑置,經濟增長緩慢甚至負增長,社會將出現蕭條的景象。

3.在總人口負增長的背景下,部分大城市的人口增長趨勢將分化。人口總數的減少是總量問題,在具體城市分布的結構上還會有差異。幾個較大城市,因其擁有的優越資源,還能吸引高校畢業生和新就業者。盡管北京、上海等大城市現在采取人口規模控制的措施,但為吸引人才以便保持競爭優勢,這類大城市間的“搶人大戰”仍會持續。再者,人口也是維持大城市可持續發展的必要支撐,為了保證自身的活力和發展后勁,大城市的人口規模控制等可持續發展能力力度會逐漸減弱。綜上可以分析出,部分大城市的人口仍然將保持增長。然而一些中小城市,受人口總數減少和大城市人口虹吸效應的雙重影響,人口會出現明顯的減少。

四、人口數量走勢將造成中長期各城市房地產價格的分化

(一)基本判斷

第一,單純的勞動年齡人口減少、人口老齡化程度加大,并不會導致房價下降。已有研究認為:受人口老齡化因素影響,我國住房需求將在2013年開始負增長。事實上并沒出現預期情況,因為即使人口老齡化程度加深,老年人口仍然需要相應的住房,住房的需求和供給并沒有發生根本性的變化。

第二,隨著人口結構持續的變化,當城市的總人口減少時,房價會出現低迷的狀況。如前所述,人口減少時會降低住房需求。同時,一些老年人去世,原有的一些住房出現空置并由子孫繼承一個家庭可能擁有幾套住房,住房的供給增加。加之我國人口減少的趨勢會長期持續下去,終將導致住房需求和供給狀況相比以前出現了逆轉,房地產市場形勢會步入低迷狀態,房價會出現平穩甚至下行的狀況。

(二)基于國內城市形勢的研判

本文根據我國的“七五”計劃和西部大開發政策對東部、中部地區所做出的界定,篩選出了我國所有的東部和中部地區的省會城市。根據Wind數據庫整理的國家統計局數據,70個大中城市新建住宅價格同比指數,最早的數據從2005年7月開始,直到最新數據2017年12月結束。本文以2005年7月前的一年作為基期,其價格指數定為100,可以測算出從2005年7月~2017年12月,我國東部和中部地區省會城市新建住宅價格增長情況。

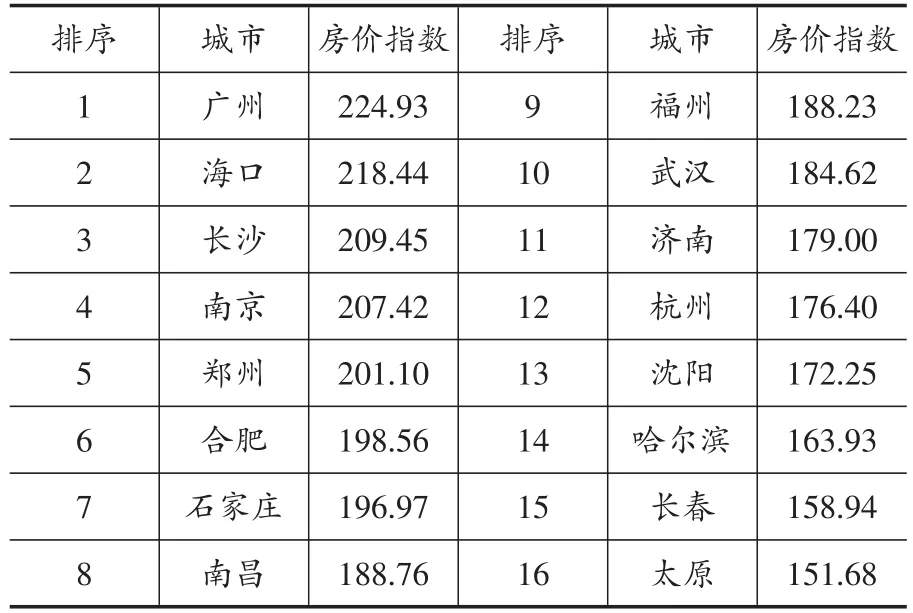

表1 2017年12月東中部地區省會城市新建住宅價格指數

從表1可以看出,哈爾濱、沈陽、長春和太原的新建住宅價格增長幅度是最低的。哈爾濱、沈陽和長春是近年來人口出現減少的城市,其房價已經承壓,增長較慢;太原則是因為近年來,煤炭、鋼鐵等傳統產業不景氣,對城市經濟發展負面影響較大,同時從下文的數據也可以知道,2017年這些城市的城鎮居民人均可支配收入中,太原最低。需要說明的是,表1中杭州排序比較靠后,而現實中杭州房價較高,這是因為杭州房地產市場起步早,價格基數高,2003年開始在溫州炒房團炒作下,杭州房價迅速增長。隨著浙江民營經濟減速和民間信貸風險暴露,杭州的高房價開始回調,2012年和2014年,杭州房價在國內大城市中“領跌”。根據國家統計局數據顯示,若以2010年為基期,2014年12月杭州新建住宅價格指數在70個大中城市中列倒數第2。而表1反映了2005年以來的房價變化,表明杭州房價在高基數上的增幅相對不大。

本文繼續采用戶籍人口數據考察這些東部和中部地區省會城市的人口增長情況發現,在2010年以后,哈爾濱、沈陽、長春出現了人口減少。其中,沈陽的人口減少幅度相對較小,其戶籍人口在2015年減少之后又在2016年出現了增長。與之相對應的是,沈陽房價增長幅度略大。進一步分析各城市的居民收入水平發現,收入增長趨勢呈現不同的特征。在人口增長趨勢比較中,哈爾濱、沈陽、長春這3個東北城市和其他城市不一致,其人口近年來是減少的。而在收入增長趨勢比較中,各城市都比較一致,都保持著相似的向上增長幅度。

綜上可以判斷,東北的哈爾濱、沈陽和長春房價增長較慢,人口是重要原因。而近年來哈爾濱、沈陽和長春人口減少,房價并沒有下降,主要是因為目前還有其他區域的游資和投資購買力助力哈爾濱、沈陽和長春這樣的省會城市購房,房價向上。而等到我國總人口減少后,則會出現多個地區人口減少,總體的房價供給和需求逆轉,房價會出現整體低迷的狀況。

(三)基于國外形勢的研判

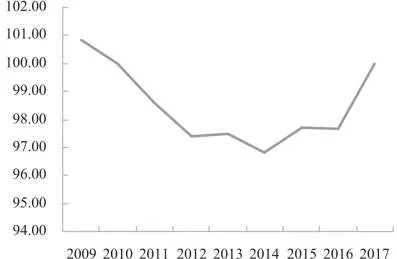

本文重點考察日本的人口形勢與房價變化。從圖1可以看出,2010年以來,日本全國住宅不動產價格指數一直低于100,這表明住宅不動產價格在持續下降。根據日本總務省統計局2018年10月的統計數據,日本的住宅數量為5759萬套,但日本的家庭數量卻只有4997萬戶,從全國層面來看,住宅數量明顯供大于求,人口減少是主因。

圖1 日本全國住宅不動產價格指數資料來源:Wind數據庫。

另一方面,不同于日本全國人口走勢東京人口卻在增長。由圖2可知,2009年以來,除前幾年因國際金融危機的影響導致東京住宅不動產價格下降以外,2013年以來,東京的房價一直維持著上升的態勢。受人口因素的影響,日本全國整體的房地產價格在下降,而東京的房地產價格仍然在上升。

圖2 東京住宅不動產價格①圖2的縱軸不同于圖1的縱軸,圖2使用的是房價的具體數值,而圖1是房價指數值。資料來源:Wind數據庫。

紐約、倫敦、巴黎等大城市也出現類似情況,由于人口的凈流入,其房價的上升幅度都明顯比本國其他人口增長少的城市要高。任澤平(2018)發現,倫敦近50年來的房價上漲達到了106倍,大幅超過英國全國的上漲幅度61倍;巴黎近50年來的房價上漲達33倍,顯著超過法國全國的上漲幅度23倍;紐約近40年來的房價上漲為8.1倍,超過美國全國的上漲幅度5.6倍;日本地價在之前價格上漲的近40年中,核心城市地價上漲竟然達到了210倍,大幅超過日本全國的上漲幅度82倍。

(四)進一步的考察分析

本文主要聚焦于對中長期房地產價格的影響,一些短期的因素并不在關注的范圍內。因此,本文進一步考察人口因素之外對中長期房地產價格的影響因素。一是經濟增長,從中長期看,我國經濟增長有韌勁,回旋余地大,較大可能保持比較穩健有力的態勢。因此,經濟增長的因素不會對中長期房價造成過大的沖擊。二是房地產開發用地供給,受耕地紅線的剛性約束,房地產開發用地供給比較緊張。我國人口到2030年左右才開始減少,但減少幅度不大,主要問題是人口老齡化的加劇。因此,耕地紅線不會發生大的變化,房地產開發用地供給在中長期也不會有多少的變化空間。三是房地產調控政策。下一步房產稅出臺時還會陸續出臺其他的房地產調控措施,但是房地產已經成為我國國民經濟的重要產業。因此,出臺房產稅和其他房地產調控手段,短期內可能造成局部房地產價格的下行,但不會形成對房地產價格打壓的態勢,因而不會對中長期房價造成大的影響。

五、結論和建議

我國龐大的人口數量決定著房地產價格的基本面,人口因素和人口走勢更是對中長期房地產價格具有關鍵影響。本文綜合各方面預測和分析認為,我國在2030年左右人口將開始負增長,而大城市和中小城市的人口走勢將呈現顯著差異,屆時將導致幾個較大城市的房地產價格會保持上升,而中小城市的房地產價格將會出現平穩甚至下行的狀況。據此,本文提出以下建議:

第一,采取差異化的房地產用地供給措施。一是根據城鎮化人口轉移的特征,增加城市建設用地的供給,同時減少農村建設用地的供給。二是對于部分大城市,應該增加房地產用地供給。對于人口流入少、房地產庫存較大的中小城市,可以適度減少房地產用地供給。三是由于我國一線城市住宅用地占建設用地的比例多年來不足30%,而發達國家的該比例通常都高于40%,可以考慮提高大城市住宅用地占建設用地的比例,有效提高住宅用地供給。

第二,因城施策進行房地產調控。中長期來看,針對部分大城市來說,人口聚集度高,土地供給緊張,需要嚴控房地產投機和房地產投資,應該加快實施房地產稅,平抑房價走勢,甚至可以設計更高的房地產稅率,以發揮稅收的導向作用、體現因城施策的思路。而對于中小城市,可以采取比較溫和的房地產調控手段。