內部控制質量、產權性質與企業跨行業經營

——基于中國上市公司的經驗證據

■吳彧妮,雷倩華

一、引言與文獻綜述

在2019年全國兩會上,習近平總書記強調:“要做實體經濟,實實在在地、心無旁騖地做主業。”然而,國內有一些上市公司為了短期套利而進入金融和房地產行業,導致實體企業逐漸“空心化”,有悖于中央對實體經濟發展的指引,也不利于我國實體經濟的轉型升級。通過外部制度環境的改善來抑制跨行業經營耗時較長,從內部自我控制機制的完善入手或許能較快獲得成效。那么,高質量的內部控制就能抑制跨行業經營嗎?再者,我國A股上市公司中有30%的國有控股企業,這類企業受到政府較高程度的干預,這種干預是否影響了內部控制質量與跨行業經營之間的關系?為回答這兩個問題,本文利用2007~2016年滬深A股主板上市公司的數據進行實證檢驗。

企業內部控制是企業生產經營活動正常進行和企業目標順利實現的基本保障系統,其基本職能是牽制與約束、防護與引導、監督與影響、衡量與評價(樊行健和肖光紅,2014)。自2002年《薩班斯法案》頒布以來,越來越多的西方學者開始進行了與內部控制有關的實證研究,研究結論卻各有不同。有的學者認為內部控制的實施給企業帶來了正面的影響,如降低企業風險(Ashbaugh et al.,2009)、減少 內 幕 交 易(Brochet,2010)、抑 制 盈 余 管 理(Altamuro&Beatty,2010)。有的學者認為是負面影響,如增加了審計風險和成本(Patterson&Smith,2007)。還有的學者認為這種影響是中性的(Beneish et al.,2008)。相似的,自2008年我國《企業內部控制基本規范》頒布開始,國內學術界有關于內部控制的實證研究增多,這些實證研究大部分集中于考察內部控制質量的經濟后果。研究發現,一方面,高質量內部控制能顯著降低企業風險(戴文濤等,2014)、非效率投資(李萬福等,2011)等;另一方面,高質量內部控制與企業價值(肖華和張國清,2013)、債券信用評價(敖小波等,2017)等顯著正相關。綜合來看,目前尚未有文獻探討企業內部控制質量對其跨行業經營的影響。

二、理論分析與研究假設

(一)內部控制質量對跨行業經營的影響

中國質量管理學會認為廣義的質量包括工作質量和產品質量。據此,內部控制質量也包含了兩個方面:一方面是內部控制的工作質量,即內部控制建立和實施的有效程度;另一方面是內部控制的“產品”質量,即內部控制目標的實現程度。因此,本文從這兩方面的質量出發,分析其影響跨行業經營的機理機制。

1.內部控制建立和實施的有效程度對跨行業經營的影響

企業內部控制建立和實施的有效程度越高,越能抑制跨行業經營。首先,內部環境的有效性主要體現為公司治理結構的完善。代理理論指出,所有權和經營權的分離導致了股東和經理人利益不一致,進而導致經理人的決策偏離股東價值最大化目標,完善的公司治理結構能減輕“兩權”分離下股東和管理層之間的代理問題(Jensen&Meckling,1976)。首先,若企業的內部控制質量較高,管理層就會更好地受到股東的監督。當管理層產生跨行業經營的動機時,股東的監督會對管理層的權力產生約束,降低其跨行業經營的可能性。其次,企業的控制活動和內部監督的有效性主要體現為企業經營管理決策程序和監督機制的完善。內部控制質量較高的企業,管理層進行決策的過程可能受到較為嚴格的程序規范或制度控制,從而無法跨行業經營。再次,信息與溝通的有效性主要體現為內部的上下級、部門之間以及內部人與外部利益相關者之間信息傳遞的順暢。高質量的內部控制能夠提高信息溝通的有效性,降低企業與相關各方間的信息不對稱程度,使各方能夠及時、準確地了解企業計劃投資項目的具體情況,從而共同監督管理層對“非正業”的投資。最后,風險評估的有效性主要體現為企業正確認識內部和外部環境帶來的經營戰略風險。高質量的內部控制能提高企業識別風險的能力,使得企業能夠充分識別面臨的各種風險,加強管理層的警覺性,同時調動企業的各種資源進行風險防范,使企業的資源能夠被充分利用于“正業”。

2.內部控制目標的實現程度對跨行業經營的影響

企業內部控制目標的實現程度越高,越能抑制跨行業經營。管理層薪酬與企業業績存在著顯著的正相關關系(馬廣奇和陳靜,2017)。當企業業績達標時,管理層的自身利益也能得到滿足,通過跨行業經營提升業績的動機便會降低。真實完整的財務報告及其相關信息可降低管理層與股東尤其是中小股東之間的信息不對稱程度,從而幫助投資者了解企業真實的運營狀況、盈利能力和投資機會,提高外部投資者對企業的監督,約束企業跨行業經營的行為。

基于以上分析,本文提出假設1:在其他條件不變的情況下,企業內部控制質量與跨行業經營負相關。

(二)產權性質對內部控制質量與跨行業經營關系的影響

我國企業可分為國有控股企業和非國有控股企業,國有控股企業受到政府較大程度的干預,與非國有控股企業相比,其內部控制質量與跨行業經營之間的關系可能有所不同。從企業外部因素來看,雖然國有控股企業的治理結構已經發生了很大變化,但最終還是由各級政府控制,企業的投資決策過程仍然受到政府較大程度的影響。因此,即使內部控制質量高,也可能僅僅流于形式,在政府的干預下不得不跨行業經營,通過“賺快錢”來提升企業業績,為地方政府“謀福利”。從企業內部因素來看,首先,由于國有控股企業的管理層由政府任命,兼具企業管理者和政府官員的雙重身份。國有控股企業管理層的自身利益不僅是薪酬和聲譽,還有政治生涯,且后者是前者的保障,管理層更為看重。因此,當企業的內部控制質量較低時,來自企業內部對管理層的監督和約束較弱,但是來自政府的監督和約束仍然較為嚴格。即使管理層有跨行業經營的動機,也會為了其政治生涯而不敢輕舉妄動。其次,大部分國有控股企業除了增加股東價值外,還需要肩負起一定的社會責任,包括提供就業崗位等。對于這些企業來說,實現社會效益優先于經濟效益,企業經營業績上的虧損往往由政府兜底。因此,國有控股企業業績上的不達標并不會使管理層產生強烈的跨行業經營動機。

基于以上分析,本文提出假設2:在其他條件不變的情況下,國有控股企業的內部控制質量與跨行業經營不存在顯著的相關關系,非國有控股企業的內部控制質量與跨行業經營存在顯著的負相關關系。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文以我國滬深A股主板上市公司為研究對象,研究期間為2007~2016年。樣本依次經過以下五步進行篩選:(1)根據證監會行業分類,剔除屬于金融行業、房地產行業和綜合類的公司;(2)剔除ST和*ST公司;(3)剔除同時發行B股、H股和海外股的公司;(4)剔除變量數據缺失的樣本;(5)剔除每個年度中樣本量不足30個的行業。篩選后得到的樣本總量為12755個。為避免樣本中極端值的影響,本文對所有連續變量進行了前后1%的Winsorize截尾處理。本文所使用的基礎數據來自Wind數據庫。“跨行業經營”和“內部控制質量”這兩個變量的指標值是基于基礎數據手工整理得到的。

(二)變量定義及其測量

各變量的定義如表1所示。

表1 變量定義表

本文借鑒王紅建等(2016)的研究,采用兩種方法測量被解釋變量。

在解釋變量上,本文借鑒方紅星和金玉娜(2013)的研究,用“上市公司是否具備表征低質量內部控制的情形之一(是為0,否為1)”來測量內部控制質量,具體度量方法如表2所示。本文借鑒王治等(2015)的研究,用“上市公司是否為國有控股公司(是為1,否為0)”來測量產權性質。在控制變量上,本文控制了反映企業的行業地位、競爭力和公司治理情況的變量。

表2 內部控制質量的度量

(三)模型設定

本文構建了如下六個回歸模型對假設1和假設2進行檢驗。其中,被解釋變量用enter1(啞變量)進行測量則采用Logit模型,即模型(1)、模型(2)和模型(3);用enter2(連續變量)進行測量則采用OLS模型,即模型(4)、模型(5)和模型(6)。模型中的i表示企業,t表示年度。為簡化公式表達,用Control表示所有控制變量的集合。

在檢驗假設1時,本文用模型(1)、模型(2)、模型(4)和模型(5)對全樣本進行回歸。在檢驗假設2時,本文首先按照產權性質將全樣本分為兩個子樣本,用模型(1)和模型(4)對兩個子樣本分別進行回歸;然后,在模型(2)和模型(5)的基礎上加入產權性質和內部控制質量的交乘項(ICQ×state),得到模型(3)和模型(6),用模型(3)和模型(6)對全樣本進行回歸。

四、實證檢驗與結果分析

(一)描述性統計

本文主要變量描述性統計如表3所示。統計顯示:在內部控制質量方面,大部分上市公司的內部控制質量較高;在跨行業經營情況方面,進入金融或房地產行業的企業數量占比為9.29%,平均每家上市公司的金融和房地產行業收入占營業總收入的比例為1.41%,與王紅建等(2016)的描述性統計結果相近。

表3 主要變量的描述性統計

(二)單變量描述性分析

本文將全樣本按照產權性質和內部控制質量兩個維度劃分為四組,對各產權性質下不同內部控制質量組的跨行業經營(enter)均值進行比較,結果如表4所示。在全樣本中,高質量內部控制組的跨行業經營數量(enter1)和程度(enter2)均顯著低于低質量內部控制組(-0.021***和-0.004***),表明具有高質量內部控制的企業越不傾向于跨行業經營,初步驗證了假設1。

在國有控股企業中,高質量內部控制組的跨行業經營數量和程度均高于低質量內部控制組,但這種差異并不顯著(0.013和0.002)。相反,在非國有控股企業中,高質量內部控制組的跨行業經營數量和程度顯著低于低質量內部控制組(-0.048***和-0.011***)。這表明了高質量內部控制對跨行業經營的抑制作用在不同的產權性質下存在差異,國有性質下沒有發揮作用,非國有性質下則發揮了作用,假設2初步得到驗證。

表4 單變量描述性分析

(三)多元回歸分析

1.內部控制質量與跨行業經營

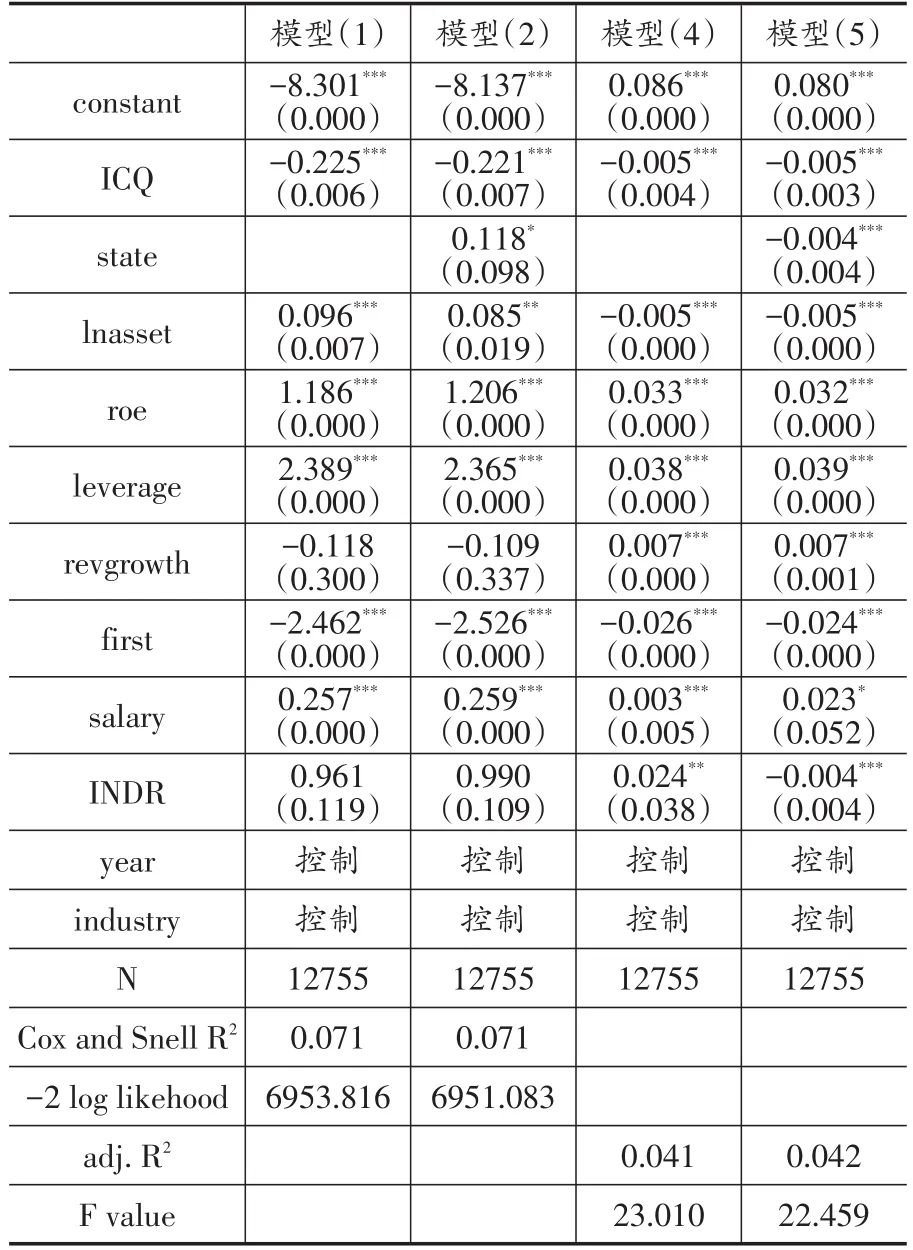

全樣本下內部控制質量與跨行業經營關系的檢驗結果如表5所示。第1列和第3列為未控制產權性質(state)的影響,內部控制質量(ICQ)的系數均在1%的顯著性水平下顯著為負(-0.225***和-0.005***)。第2列和第4列為控制了產權性質的影響,結果發現ICQ系數的大小和顯著性均沒有顯著變化(-0.221***和-0.005***)。故,假設1得到驗證。

表5 內部控制質量與跨行業經營

2.內部控制質量、產權性質與跨行業經營

產權性質對內部控制質量與跨行業經營之間關系的影響的回歸結果如表6所示。

表6 內部控制質量、產權性質與跨行業經營

第1列和第2列所示的回歸結果中,ICQ系數均不顯著為正(0.041和0.001),而第3列和第4列所示的ICQ系數均在1%的顯著性水平下顯著為負(-0.472***和-0.010***),說明產權性質會對內部控制質量與跨行業經營的關系產生影響,當上市公司產權性質為國有時,高質量內部控制便不再顯著地發揮抑制跨行業經營的作用。第5列和第6列所示的回歸結果中,ICQ系數均在1%的顯著性水平下顯著為負(-0.510***和-0.010***),而交乘項(ICQ×state)系數均在1%的顯著性水平下顯著為正(0.553***和0.010***),兩者的系數相反且都顯著,表明若上市公司是國有控股企業,則會削弱內部控制質量對跨行業經營的負向影響。因此,假設2得到驗證。

(四)穩健性檢驗

1.Heckman兩階段回歸分析

為控制模型的內生性問題對研究結果的影響,本文采用Heckman兩階段模型重新對假設進行檢驗。首先,采用Probit模型進行第一階段的回歸,對樣本的內部控制質量重新進行估計;然后,利用每個樣本估計的內部控制質量指標值計算逆米爾斯比率(λ);最后,將λ作為控制變量加入模型(1)、模型(2)、模型(4)和模型(5),進行第二階段的回歸。

本文建立如下兩個Probit模型進行第一階段的回歸。為簡化公式的表達,用Control′表示所有控制變量的集合。

其中,內部控制質量(ICQ)為被解釋變量。產品市場的發展程度(DDPM)、要素市場的發展程度(DDFM)和中介組織的發展和法律環境(DMIRLSE)為工具變量。這三個工具變量來源于樊綱和王小魯等(2011、2017)所發布的中國市場化指數報告,衡量的是地區市場化程度,對于樣本來說具備較好的外生性,比較適合作為工具變量。另外,為使得Probit模型中的工具變量個數多于被解釋變量,本文對三個工具變量進行兩兩組合,分別放入Probit模型中。其次,由于王小魯和樊綱等(2017)發布的市場化指數僅更新至2014年,本文借鑒林川(2015)的研究,用2014年各地區的市場化指數衡量2015年和2016年的市場化程度。Heckman兩階段回歸顯示①限于篇幅,留存備索。:結果與前文結論保持一致。因此,假設檢驗結論受模型由自選擇導致的內生性問題的影響程度較弱,穩健性不受影響。

2.安慰劑測試

由于模型無法納入所有影響跨行業經營的因素,可能存在由遺漏變量導致的內生性問題。本文借鑒Li et al.(2016)的研究,采用安慰劑測試(Placebo test)進行檢驗。具體來說,將內部控制質量的指標值在樣本中隨機分配100次,利用每次隨機分配后所得的樣本分別對假設1和假設2進行回歸分析。如果回歸結果中內部控制質量與跨行業經營之間的相關關系仍然顯著,說明內部控制質量并不會對跨行業經營產生直接影響,二者之間的相關關系很可能是偽相關的。反之,如果隨機分配的內部控制質量指標值與跨行業經營之間的關系不顯著,則說明本文由于遺漏變量導致的內生性問題程度較弱。

經100次回歸后所得的ICQ和ICQ×state系數的統計量p值的分布情況顯示①限于篇幅,留存備索。:假設1中88%及以上的p值大于0.1,假設2中,國有控股組和非國有控股組分別有88%及以上的p值大于0.1,全樣本中的ICQ和ICQ×state分別有87%及以上的p值大于0.1。這表明,全樣本和非國有控股組中內部控制質量與跨行業經營不再存在顯著的相關關系,產權性質也不再顯著影響兩者之間的關系;國有控股企業組中內部控制質量與跨行業經營則依舊不存在顯著相關關系。因此,假設檢驗結論受模型由于遺漏變量導致的內生性問題的影響程度較弱,穩健性不受影響。

五、結論

本文以2007~2016年滬深A股主板上市公司為研究樣本,考察了內部控制質量對跨行業經營的影響,以及不同產權性質下這種影響的差異。研究發現:一是內部控制質量與跨行業經營存在顯著的負相關關系,即企業高質量的內部控制能夠顯著抑制其跨行業經營;二是高質量內部控制對跨行業經營的抑制作用還受到產權性質的影響。對于國有控股企業來說,內部控制質量與其跨行業經營并不相關,相反地,非國有控股企業的內部控制則發揮了較好的抑制作用。進行穩健性檢驗后,上述研究結論依然成立。

本文的研究結果表明:企業內部控制的有效建立和實施的確能夠起到規范企業行為的作用,就本文的研究內容來說,能約束企業通過跨行業經營進行短期套利的行為。本文的研究還發現,由于受到政府的干預或出于對自身政治前途的考慮,國有控股企業的跨行業經營行為并不會受到其內部控制質量的影響。據此可得到兩點啟示:第一,對于企業來說,內部控制是提高公司治理水平、促進公司發展和保護投資者利益的重要手段,建立和完善企業內部控制不僅是為了滿足監管的要求,更重要的是引領企業的未來發展,使企業能夠腳踏實地“走正道”,更好地回報投資者;第二,對于監管部門來說,針對不同產權性質的企業,可根據同一類企業的共同點,研究出臺對其適用的內部控制制度規范,增強規范的指導作用,使企業內部控制能真正發揮應有的作用,為投資者的利益保駕護航。