針灸治療經皮椎間孔鏡治療腰椎間盤突出癥術后殘余癥狀臨床研究

陳天良,練子榮,陳博來,張會忠,李桂蘭

1.廣東省高州市中醫院骨傷二科(高州 525200);2.廣東省中醫院脊柱骨科(廣州 510120)

經皮椎間孔鏡腰椎間盤切除術[1]是一種新型脊柱微創手術,其主要優點在于手術對患者組織創傷較小,并且在術后患者的恢復較為迅速,安全有效[2],因此在臨床治療腰椎間盤突出癥方面得到了廣泛的認可[3]。盡管經皮椎間孔鏡腰椎間盤切除術對于腰椎間盤突出的治療有著良好的效果,但在術后患者可能出現腰腿部麻木、酸痛等情況[4]。為研究經皮椎間孔鏡治療腰椎間盤突出癥術后配合針灸治療緩解術后殘余癥狀的臨床效果,選取100例進行腰椎間盤突出癥治療的單節段腰椎間盤突出癥的患者納入成為研究對象,現研究結果報道如下。

資料與方法

1 一般資料 納入2017年1月至2018年6月在我院采用經皮椎間孔鏡治療腰椎間盤突出癥并且為單節段腰椎間盤突出癥的患者,共100例,采用計算機隨機分配的方式分為兩組,設立為對照組和觀察組,每組患者各50例。對照組50例患者當中男31例,女19例;年齡分布范圍為29~70歲,平均年齡(50.7±3.4)歲。觀察組50例患者當中男29例,女21例;年齡分布范圍為30~68歲,平均年齡(51.1±2.7)歲。組間對比患者的男女比例、年齡分布范圍數據資料,結果提示差異無統計學意義(P>0.05)。

2 治療方法 所有患者進行經皮椎間孔鏡治療。經皮椎間孔鏡操作方法:患者采取俯臥位,術前透視調整體位保持腰椎正側位片標準清晰。利用克氏針在體表透視確定手術目標節段。根據患者的具體情況確定手術穿刺點,通常情況下穿刺點選擇標準為側位片透視安全線上4~5 cm畫線與正位片透視穿刺體表線交點。術中穿刺正位透視下穿刺針尖需要位于相應節段椎間隙中央及棘突投影下方,并且通過側位進行透視保證穿刺針位于相應節段椎間隙下方椎體后上緣。隨后經穿刺針置于導絲,通過導絲的導入進行逐級擴張至四級,利用環鋸進行椎間孔成型,再置入工作通道。內鏡下摘除突出髓核,松解黏連神經根,然后對殘存髓核組織進行生理鹽水沖洗,傷口縫合。術后按照分組進行干預。

2.1 對照組:術后常規彌可保營養神經、美洛昔康消炎止痛。

2.2 觀察組:術后常規彌可保營養神經、美洛昔康消炎止痛,配合針灸治療,針灸穴位為昆侖穴、腰陽關、腎俞、大腸俞、八髎、秩邊、委中、陽陵泉、足三里。根據麻痹所在部位,循經取穴為主。沿下肢后側麻痹者取委中,外側者取陽陵泉,前外側取足三里。針刺操作方法:患者取俯臥位,常規酒精消毒,由上到下逐步取上述穴位針刺,所有穴位采用提插補瀉手法,至患者感覺酸、麻、脹、重感;每次留針20 min,1d1次。

兩組均連續治療2周為1個療程,治療后應用優良率評定標準、功能障礙指數、JOA評分表、SF-36評分表進行評價。

3 觀察指標

3.1 Oswestry功能障礙指數問卷表: 包括腰腿痛程度、個人生活料理、提舉重物、行走狀況、坐位狀況、站立狀況、睡眠狀況、性生活狀況、社會生活、旅游狀況等10個方面。每個問題6個選項,每個問題最高分為5分,最低分為0分,記分方法為:(實際分數/50×回答的問題數)×100%,所得分數越高表明功能障礙越嚴重[6-7]。

3.2 JOA評分:以JOA(日本顧客協會腰痛評分)評定腰椎功能,包括主觀癥狀三項(下腰疼痛、腿兼痛、步態)共9分、臨床體征(直腿抬高試驗、感覺障礙、運動障礙),共6分、日常活動能力受限14分,膀胱功能6~0分,最高29分,分值高低與功能障礙成正比[8]。

3.3 SF-36評分:以SF-36(生活質量評定表)評定生活質量,包括PF(軀體功能)、MH(心理健康)、RP(日常活動功能)、RE(日常精神活動)、BP(身體疼痛)、GH(總體健康)、VT(活力)、SF(社會活動功能),分值高低與生活質量高低成正比[9]。

4 療效標準 參照《中醫病癥診斷療效標準》[5]中的有關標準對患者治療效果進行評定。①優,患者相關癥狀完全消失,并無任何相關不良反應出現;②良,患者相關癥狀基本消失,無不良反應出現;③差,患者相關癥狀無任何改善。

結 果

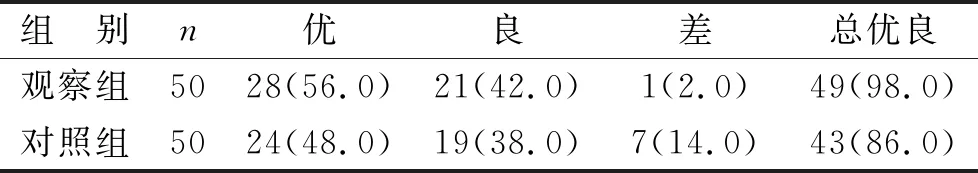

1 兩組患者治療優良率對比 見表1。兩組患者術后對臨床療效中的優良率進行對比研究,針對治療優良率方面而言,根據數據發現,觀察組明顯優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表1 觀察組患者與對照組患者治療優良率對比[例(%)]

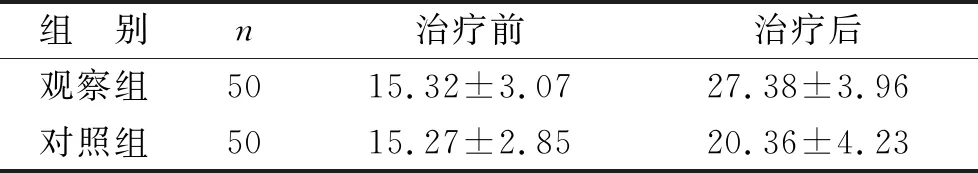

2 兩組患者功能障礙指數評分對比 見表2。在功能障礙指數評分方面,觀察組患者的評分顯著低于對照組患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表2 觀察組患者與對照組患者功能障礙指數對比

3 兩組患者JOA評分比較分析 見表3。兩組組間JOA評分進行統計分析比較,治療前觀察組患者的評分與對照組患者比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后觀察組患者的評分與對照組患者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。組內JOA評分對比分析,兩組治療后評分較治療前顯著提高,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表3 兩組JOA評分比較(分)

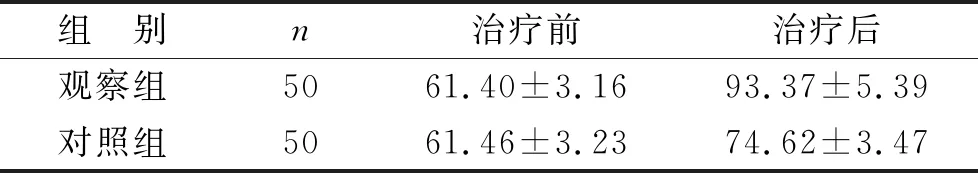

4 兩組患者SF-36評分比較分析 見表4。兩組組間SF-36評分進行統計分析比較,治療前觀察組患者的評分與對照組患者比較無顯著差異,無統計學意義(P>0.05);治療后評分較治療前顯著提高,差異有統計學意義(P<0.05)。組內SF-36評分對比分析,兩組治療后評分較治療前顯著提高,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表4 兩組SF-36評分比較(分)

討 論

腰椎間盤突出癥在骨科領域當中,具有較高的發病率,目前治療效果較好,其最為主要的臨床表現為患者出現腰腿痛現象。通過國內外大量學者專家對于腰椎間盤突出癥的研究與實驗,使得腰椎間盤突出癥的診治技術不斷地完善[10]。目前對于腰椎間盤突出癥的治療效果最為顯著的臨床治療方式是手術治療。而手術治療方案中經皮椎間孔鏡腰椎間盤切除術的治療效果最好,且這種治療方法具有明顯的優勢,手術對患者組織創傷較小,并且在術后患者的恢復較為迅速,安全有效,經皮椎間孔鏡腰椎間盤切除術屬于微創手術的范疇。在手術過程當中對于患者的組織造成的創傷較小,并且在術后患者的恢復速度較快。王軍峰[11]等,臨床研究結論提示經皮腰椎間孔鏡手術有效解除神經壓迫,緩解患者的疼痛,促進患者恢復,并發癥較低,手術可行性和安全性高。相對于傳統手術意義上的切開板開窗減壓術及椎間融合內固定術等開放性手術而言,能夠更好地保護患者的關節突、椎板及黃韌帶,降低對椎管干擾減少神經周圍疤痕形成等;從而有效地提高了患者的脊柱穩定性,降低手術失敗綜合征發生率。即使微創技術使得臨床療效顯著提高,但術后神經殘留癥狀嚴重影響患者術后生活質量,目前針灸對于緩解神經痹痛效果顯著,術后患者配合針灸治療能否解決術后殘留神經癥狀問題值得我們研究。

腰椎間盤突出導致髓核持續壓迫神經引起微循環改變,從而導致痹痛、麻木,甚至乏力,主要由于神經髓鞘損害引起。腰椎間盤突出癥開放或經皮椎間孔鏡術后遺留疼痛、麻木的原因主要有三方面,一方面患者神經根長期受壓后引起受損,手術對機械壓迫解除后大部分疼痛快速緩解,但短時間神經髓鞘損害無法修復,所以殘留部分癥狀。一方面手術解除機械壓迫后神經根血供迅速再灌注,引起再灌注損傷。另外一方面手術過程對神經根牽拉,引起神經根損傷、水腫,神經纖維動脈血供、軸漿運輸、靜脈回流受到影響[12]產生神經髓鞘損害癥狀。

腰椎間盤突出癥屬祖國醫學“腰痛”、“痹證” 、“腰腿痛”范疇。其病因外感風寒濕邪、跌撲損傷、勞傷,內因腎氣不足,內外因素作用下導致經絡氣血運行不暢,出現氣血凝滯、筋脈失養,不通則痛,不榮則痛。其中病情輕微的患者可通過按摩、導引針灸以疏導治療。其中病情輕微的患者,保守治療無效,非手術不可。手術必然損傷部分筋脈,導致氣血運動不順暢。《內經》所謂:榮衛之行澀,經絡時疏,故不通,皮膚不營,故為不仁。本病以柔筋壯骨、通絡活血為主治法,依據麻痹所在部位,循經取穴為主,可選擇腎俞、命門、昆侖、委中、大腸俞、環跳、陽陵泉、承山、足三里等穴位。其中腎俞、命門、大腸俞治療腰痛要穴,溫陽通絡養氣血,通經止痛;腰痛取穴循經遠取膀胱經之委中穴,符合“腰背委中求”;痹痛所在部位符合足太陽、足少陽經所在位置,取穴如環跳、承山、昆侖等。治病求本,病位于腰,太陽經所過。昆侖為足太陽經之經穴,“經”者經也、氣血所經過的意思,在陽經屬火,具有活血理滯、強腰健腎作用。

作為中醫學的傳統治療方式,針灸具有悠久的歷史。并且在腰椎間盤突出癥方面,針灸治療在臨床治療方面有著良好的治療效果。并且具備治療效果顯著、治療過程操作簡單,治療過程安全、副作用小等優點。目前研究表明腰椎間盤突出癥的針灸治療的主要作用:①針刺鎮痛,針刺提高痛閾,調節神經傳導速度以達到鎮痛效果。②通過對患者某些穴位進行針刺,促使患者的中樞神經釋放相關物質進行鎮痛。王勤儉等[13]針灸治療能夠增加細胞內的信使物質,這對改善細胞的功能以及調整細胞內代謝起到較大的作用。

本次研究實驗設立對照實驗研究,評價指標從臨床癥狀、腰椎功能障礙指數、JOA評分到生活質量。觀察組患者總治療優良率為98.0%。對照組患者總治療優良率為86.0%。表明針灸能有效改善臨床癥狀,安全有效。從腰椎功能障礙指數及神經功能JOA評分來看,本研究表明顯著改善神經功能、改善腰椎功能,進一促進患者術后腰椎功能及神經功能康復。本研究創新性采用以SF-36(生活質量評定表)評定生活質量,目前國內研究很少利用生活質量指標評價針灸促進改善腰椎術后效果。本次研究創新采用該法,我們利用手術治療腰椎間盤突出癥的目標是提高生活質量,采用生活質量指標評價具有直接評價作用能較好反應術后通過針灸治療改善情況。

總而言之,針對腰椎間盤突出癥患者進行經皮椎間孔鏡治療腰椎間盤突出癥術后配合針灸治療能夠顯著地提高治療優良率,同時能夠有效的改善患者身體機能狀態,進一步提高手術后神經功能康復、改善患者術后生活質量。