生豬智能養(yǎng)殖探索與展望

一、生豬養(yǎng)殖關(guān)乎國計民生

我國是生豬養(yǎng)殖和豬肉消費大國,年出欄量近7億頭。生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值占畜牧業(yè)總產(chǎn)值的3/4,占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值18%,相當(dāng)于主要糧食作物的總和,目前生豬養(yǎng)殖業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。

二、我國的生豬養(yǎng)殖面臨的瓶頸問題

1.飼料原料資源短缺,“人畜爭糧”現(xiàn)象嚴(yán)重,威脅國家糧食戰(zhàn)略安全。在過去10年的大部分時間里,全球糧食消費量一直高于產(chǎn)量。據(jù)預(yù)測到2030年糧食需求將會提高30%~40%,全球新一輪糧食危機(jī)的到來似乎已無法避免。2020年中國的糧食產(chǎn)量將上升到5.54億t,但糧食需求大約為7億t,有近2億t的缺口。大豆進(jìn)口依存度75%以上,魚粉進(jìn)口依存度70%以上,飼料原料資源短缺制約著生豬產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

2.生豬養(yǎng)殖對環(huán)境的壓力日益加大。生豬規(guī)模化養(yǎng)殖快速發(fā)展,呈現(xiàn)出污染負(fù)荷高、排放達(dá)標(biāo)水平較低態(tài)勢。養(yǎng)殖廢棄物約6億t,與工業(yè)固體廢物總量相當(dāng),因此抓好畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用,是事關(guān)畜禽產(chǎn)品有效供給和農(nóng)村居民生產(chǎn)生活環(huán)境改善的重大民生工程。

3.生豬育種工作亟待開展,豬肉品質(zhì)低。規(guī)模化養(yǎng)殖以“洋豬”為主,急需自主育種,適應(yīng)我國地域差異。我國共有150個地方豬種,約占世界豬品種總數(shù)(1327)的11.30%。目前,主流的國外品種也擁有部分中國豬的血統(tǒng)。

4.安全問題仍然突出。抗生素殘留、微量元素濫用,豬肉食品安全問題突出。

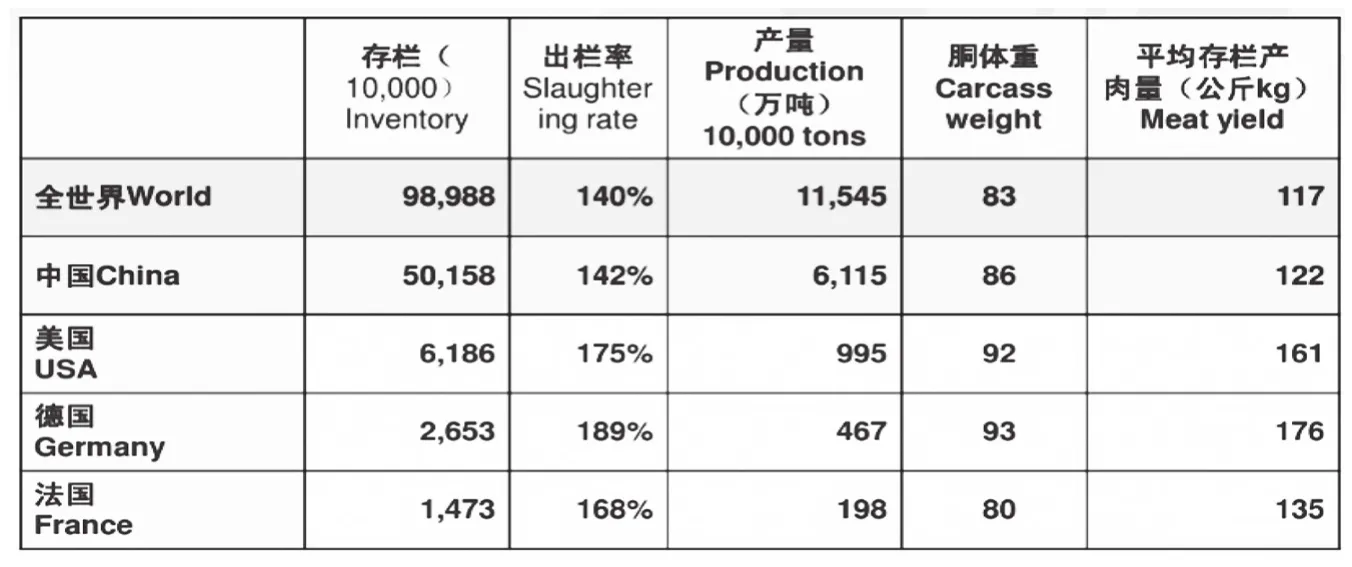

5.生豬飼養(yǎng)過程管理水平落后。我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化、集約化程度越來越高,但配套的環(huán)境控制和管理系統(tǒng)沒有跟上來,造成同樣的種,同樣的料,不一樣的生產(chǎn)成績(表1)。

表1 各國生產(chǎn)成績

6.非洲豬瘟。非洲豬瘟已在68個國家和地區(qū)傳播100余年,目前只有13個國家曾經(jīng)實現(xiàn)根除。2019年以來,全球共有包括我國在內(nèi)的18個國家和地區(qū)報告發(fā)生了5800多起疫情。自2018年8月首次傳入我國以來,雖然國家相關(guān)部門做了大量的工作,非洲豬瘟還是給我國生豬養(yǎng)殖帶來災(zāi)難性的破壞,嚴(yán)重影響我國豬肉供應(yīng)。

三、加快生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈各鏈條信息流通,發(fā)展智能養(yǎng)殖是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為特征的新一代信息通信技術(shù)的發(fā)展,開展“互聯(lián)網(wǎng)+生豬養(yǎng)殖”,將促進(jìn)養(yǎng)豬業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,加強(qiáng)政府監(jiān)管具有重要意義。

1.加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)是國家政策導(dǎo)向

2015年6月24日,國辦發(fā)(2015)50號文件指出要在包括現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在內(nèi)的多個領(lǐng)域?qū)嵤┐髷?shù)據(jù)示范應(yīng)用工程;2015年8月31日,國發(fā)(2015)51號文件指出,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)工程和大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化工程。

2015年12月31日,《國務(wù)院關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》指出大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè),應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)等現(xiàn)代信息技術(shù),推動農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈改造升級。

2017年12月8日,中共中央政治局就實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略集體學(xué)習(xí)上,習(xí)近平指出審時度勢精心謀劃超前布局,力爭主動實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略加快建設(shè)數(shù)字中國。

2019年6月22日印發(fā)實施的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)非洲豬瘟防控工作的意見》指出加強(qiáng)部門信息系統(tǒng)共享,對非洲豬瘟防控各環(huán)節(jié)實行“互聯(lián)網(wǎng)+”監(jiān)管,用信息化、智能化、大數(shù)據(jù)等手段提高監(jiān)管效率和水平。

2.國內(nèi)智能生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的初步發(fā)展

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究成為熱點。目前,農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究主要是面向農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖過程監(jiān)控,或者是面向生豬企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)管理優(yōu)化,仍然是信息處理的初步升級,已涌現(xiàn)一批智能養(yǎng)殖服務(wù)提供商。面向生豬產(chǎn)業(yè)鏈種、養(yǎng)、加工全過程進(jìn)行系統(tǒng)性大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用處于起步階段。

3.智能生豬養(yǎng)殖存在的問題和挑戰(zhàn)

1)生豬行業(yè)特點:從業(yè)人員受教育水平相對比較低,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差,環(huán)境惡劣,不能產(chǎn)生成本負(fù)擔(dān),政府監(jiān)管不全,牽涉行業(yè)較多。

2)信息采集終端亟待開發(fā):還沒有形成指標(biāo)體系,還沒有標(biāo)準(zhǔn)化檢測方法。

3)行業(yè)數(shù)字化整體水平亟待提高:特殊環(huán)境下設(shè)備能否穩(wěn)定可靠運行,采集設(shè)備成本控制及布局是否合理,采集數(shù)據(jù)的智能分析與有效利用。

4)行業(yè)全鏈條信息集成及信息分析能力欠缺:行業(yè)各環(huán)節(jié)間缺乏聯(lián)絡(luò)容易形成信息孤島,只有搭建大數(shù)據(jù)平臺,通過信息交互才能實現(xiàn)精細(xì)化養(yǎng)殖和環(huán)境治理,食品安全和政府監(jiān)管。

方向1:養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測

1)建立長期養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測與報警機(jī)制,實現(xiàn)環(huán)境實時監(jiān)測、異常自動預(yù)警、探索相關(guān)性。

方向2:智能感知耳標(biāo)

1)動物個體、群體體溫實時獲取;2)非接觸個體標(biāo)識識別-生物資產(chǎn)追蹤;3)運動行為實時監(jiān)測與識別:飼喂、疫病、繁育。

方向3:視覺識別估測

1)豬體尺寸的快速、非接觸測量:腰圍、體長、體高;2)實現(xiàn)基于三維模型和多源圖像融合計算的體況評估;3)利用深度相機(jī)采集到的投影面積、后背寬、體長等數(shù)據(jù),估算體重;4)一體化智能視覺識別終端——個體識別、體重估測、大數(shù)據(jù)深度學(xué)習(xí)。

方向4:穿戴移動智能巡檢終端

(本文根據(jù)錄音整理,未經(jīng)本人審閱,如有出入,以專家本人意見為準(zhǔn))