基于中國期刊全文數(shù)據(jù)庫的我國藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究文獻的計量學(xué)分析Δ

徐蘊,王慶,黃芳,江星,王會梅,湯大朋

(1.南京中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合護理研究所,南京210023;2.南京中醫(yī)藥大學(xué)校長辦公室,南京 210023)

藥物經(jīng)濟學(xué)評價是識別、測量和比較不同藥物、治療方案及衛(wèi)生服務(wù)項目的成本和社會經(jīng)濟效果,有效提高醫(yī)藥資源的配置和利用效率的評價技術(shù),是藥物經(jīng)濟學(xué)研究的基本內(nèi)容。藥物經(jīng)濟學(xué)評價融合了流行病學(xué)、決策學(xué)、衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)等多學(xué)科的知識,評價結(jié)果對于指導(dǎo)藥品定價、報銷目錄遴選、臨床合理用藥、疾病防治策略以及新藥研發(fā)等衛(wèi)生決策具有重要意義[1],受到了相關(guān)學(xué)者的廣泛重視,針對藥物經(jīng)濟學(xué)評價的研究也日趨活躍。文獻產(chǎn)出是科學(xué)研究的顯性標(biāo)志,文獻計量學(xué)分析可以從特定的角度展現(xiàn)研究發(fā)展脈絡(luò),是回顧歷史研究成果、推測研究發(fā)展趨勢的一種重要手段[2]。本文以中國期刊全文數(shù)據(jù)庫中收錄的藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究文獻為研究對象,通過對文獻的統(tǒng)計、描述和分析,回顧相關(guān)研究的發(fā)展進程,為推進藥物經(jīng)濟學(xué)學(xué)科建設(shè)提供參考。

1 資料與方法

1.1 文獻來源

在“中國知網(wǎng)(CNKI)”中選取“中國期刊全文數(shù)據(jù)庫”,采用高級檢索模式,以“藥物經(jīng)濟學(xué)評價”為主題,以“建庫起至2018年12月”為時間段進行檢索,檢索時間為2019年4月。

1.2 納入與排除標(biāo)準(zhǔn)

納入2018年12月前正式發(fā)表的以“藥物經(jīng)濟學(xué)評價”為主題的學(xué)術(shù)論文;排除“資訊介紹”“文摘”“人物訪談”“科普介紹”“卷首語”“繼續(xù)教育”等非學(xué)術(shù)研究論文。

1.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

使用EndNote軟件(X7版本)導(dǎo)出文獻信息,以Excel 2010建立數(shù)據(jù)庫,使用SPSS 19.0軟件對納入文獻的發(fā)表年份、發(fā)表期刊、發(fā)表機構(gòu)、文獻作者、合作發(fā)表、被引文獻、關(guān)鍵詞等資料進行統(tǒng)計分析。

2 結(jié)果

2.1 文獻數(shù)量與發(fā)表年份

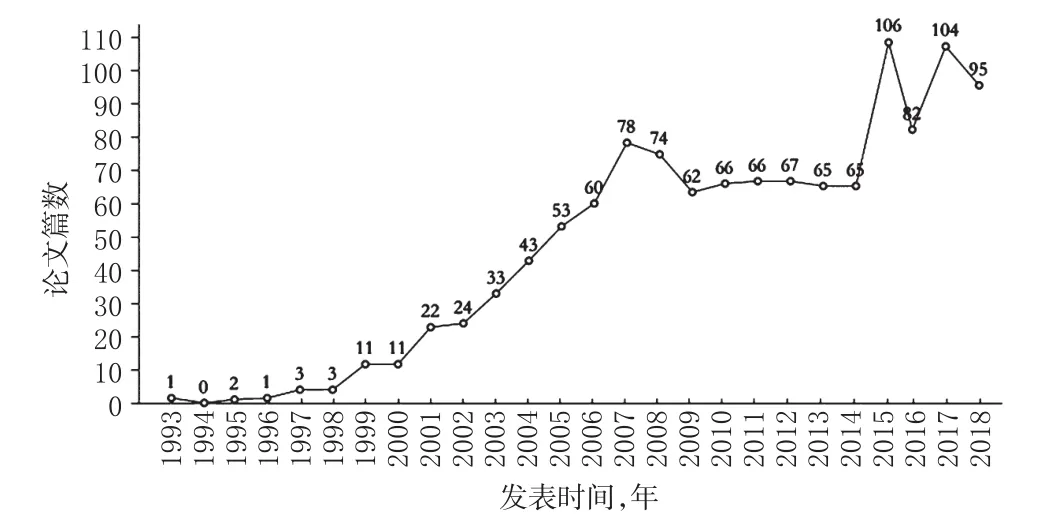

根據(jù)檢索條件進行檢索,共獲得文獻1 260篇,通過文獻篩選排除63篇,其余1 197篇文獻納入本研究。文獻最早出現(xiàn)在1993年,是原第二軍醫(yī)大學(xué)張鈞等人在《中國藥房》雜志上發(fā)表的《藥物經(jīng)濟學(xué)概述及在我國運用的幾點設(shè)想》[3]。2015年發(fā)表文獻數(shù)量最多,達(dá)到104篇,占文獻總數(shù)的8.7%。文獻發(fā)表年份統(tǒng)計見圖1。

圖1 文獻發(fā)表年份Fig 1 Publishing years of literatures

2.2 發(fā)表期刊

納入本研究的1 197篇文獻共來源于289個期刊,其中有152個期刊僅發(fā)表文獻1篇,占比52.6%;共有24個期刊發(fā)表文獻數(shù)量達(dá)到10篇,占比8.3%,其中《中國藥房》發(fā)表文獻數(shù)量最多,達(dá)到123篇,占比10.3%。依照布拉德福定律[4]劃分,本領(lǐng)域核心區(qū)期刊7本、相關(guān)區(qū)期刊40本、離散區(qū)期刊242本,三個區(qū)域的載文密度分別是59.0、9.9和1.6,期刊核心效益十分顯著。文獻發(fā)表期刊統(tǒng)計見表1。

表1 文獻發(fā)表期刊(≥10篇)Tab1Publishing journal of literatures(≥10 pieces)

2.3 發(fā)表機構(gòu)

機構(gòu)發(fā)表文獻數(shù)量可以揭示研究開展的地理分布,展現(xiàn)機構(gòu)的科研活躍度,評價機構(gòu)的科研實力[5]。以第一作者單位為統(tǒng)計口徑,納入本研究的1 197篇文獻共來自619個機構(gòu),其中有474個機構(gòu)僅發(fā)表文獻1篇,占機構(gòu)總數(shù)的76.6%,共有26個機構(gòu)發(fā)表論文的數(shù)量超過5篇(4.2%),發(fā)表文獻數(shù)量最多的是中國藥科大學(xué),達(dá)到124篇,占比10.4%。從地域分布來看,來自江蘇、上海、北京的文獻數(shù)量明顯多于其他省(區(qū)、市),另有5篇文獻來自境外。文獻發(fā)表機構(gòu)統(tǒng)計見表2。

表2 文獻發(fā)表機構(gòu)(≥5篇)Tab 2Publishing institution of literatures(≥5 pieces)

2.4 文獻作者

文獻數(shù)量是衡量科研人員個人科技產(chǎn)出的重要指標(biāo),也是判斷一個領(lǐng)域核心作者群體的重要依據(jù)[6]。納入本研究的1 197篇文獻共有作者2 352人,其中1 873人僅發(fā)表1篇文獻,占比79.6%,共有16人發(fā)表文獻數(shù)量達(dá)到10篇,其中中國藥科大學(xué)的馬愛霞發(fā)表的文獻數(shù)量最多,達(dá)到56篇。文獻作者所屬機構(gòu)統(tǒng)計見表3。

2.5 合作發(fā)表情況

科學(xué)研究一般應(yīng)當(dāng)具有合作的特點,合著率和合作度兩個指標(biāo)可以有效地反映研究相互交叉、相互滲透的程度,體現(xiàn)研究成果的質(zhì)量[7]。本次統(tǒng)計的1 197篇文獻中,有923篇由兩個及以上作者合作完成,合著率為77.1%;文獻的作者總?cè)舜芜_(dá)到3 480人次,合作度為2.91。2017年《中華醫(yī)院感染學(xué)雜志》發(fā)表的文獻《頭孢哌酮/舒巴坦與亞胺培南/西司他丁和哌拉西林/他唑巴坦治療革蘭陰性菌感染的藥物經(jīng)濟學(xué)評價》[8]署名作者最多,達(dá)到22人。文獻作者數(shù)量統(tǒng)計見表4。

表3 文獻作者所屬機構(gòu)(≥10篇)Tab 3Institutions of literature authors(≥10 pieces)

表4 文獻作者數(shù)量Tab 4 Number of literature authors

2.6 被引文獻

被引頻次是反映文獻學(xué)術(shù)影響力的重要指標(biāo)。截至2019年4月19日,納入研究的1 197篇文獻中,共有975篇在中國期刊全文數(shù)據(jù)庫中有被引用記錄,文獻被引率達(dá)到81.4%,文獻合計被引用次數(shù)為6 977次,折算成篇均被引為5.83次,H-index[9](評估學(xué)術(shù)產(chǎn)出數(shù)量與學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平的混合量化指標(biāo))為29。被引頻次達(dá)到10次的文獻共有185篇,占比15.5%;被引頻次達(dá)到5次的文獻共有441篇,占比36.8%;共有12篇文獻被引頻次超過50次,最高被引頻次達(dá)到261次。被引文獻統(tǒng)計見表5。

2.7 關(guān)鍵詞

文獻的關(guān)鍵詞可以從一個高度概括的角度反映研究的內(nèi)容,通過高頻率出現(xiàn)的關(guān)鍵詞可以看出研究的熱點[10]。本次納入的1 197篇文獻共列出關(guān)鍵詞5 084個(次),篇均列出關(guān)鍵詞數(shù)量為4.3個。這些關(guān)鍵詞中共出現(xiàn)詞匯1 922個,其中僅出現(xiàn)1次的共計1 345個,占比70.0%,出現(xiàn)頻次達(dá)到10次的關(guān)鍵詞共有54個。關(guān)鍵詞統(tǒng)計見表6。

表5 被引文獻統(tǒng)計(≥50次)Tab 5Statistics of cited literature(≥50 times)

表6 關(guān)鍵詞統(tǒng)計(≥10次)Tab 6Keywords statistics(≥10 times)

3 討論

文章數(shù)量可以在一定程度上反映學(xué)科的發(fā)展?fàn)顩r,而數(shù)量的變化則可以反映學(xué)科的發(fā)展趨勢[11]。通過統(tǒng)計不同時期文獻發(fā)表的情況,可以看出我國藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究起步較早,而且近年來發(fā)展迅速,早在1993年就有相關(guān)文獻發(fā)表,迄今已有20余年的歷史,但在1999年以前,此類文獻數(shù)量較少,基本屬于零散發(fā)表,2005年以后文獻數(shù)量迅速增長,2015年文獻總數(shù)突破了100篇,之后雖然略有波動,仍保持了較高的年發(fā)文數(shù)量。雖然文獻數(shù)量有了顯著增長,但與我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的飛速發(fā)展相比,文獻產(chǎn)出的絕對數(shù)量仍顯不足,還需要進一步加大對該領(lǐng)域研究的關(guān)注力度。

從文獻發(fā)表的期刊所屬區(qū)域可以看出研究專業(yè)程度和整體層次,依照布拉德福定律劃分的本領(lǐng)域“核心區(qū)”期刊僅有7本,不到期刊總數(shù)的3%,“核心區(qū)”期刊平均載文59.0篇,核心效益極其顯著;這7本期刊中有6本為藥學(xué)專刊,可以看出此類研究專業(yè)的學(xué)科屬性;而7本“核心區(qū)”期刊中有《中國藥房》《中國衛(wèi)生經(jīng)濟》和《中國醫(yī)院藥學(xué)雜志》三本入選了《中文核心期刊目錄(2017版)》,表明該類研究質(zhì)量較高,得到了權(quán)威期刊的重視。

通過對文獻來源機構(gòu)的分析可以看出,此類研究已廣泛開展,共有619個機構(gòu)以第一作者單位發(fā)表了文獻,機構(gòu)覆蓋面較大。從高產(chǎn)機構(gòu)來看,中國藥科大學(xué)在該領(lǐng)域研究具有絕對優(yōu)勢,該機構(gòu)共發(fā)表文獻124篇,數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了其他機構(gòu),而其他的高產(chǎn)機構(gòu)包含了綜合型大學(xué)、醫(yī)藥院校、科研機構(gòu)、綜合性醫(yī)院、專科醫(yī)院等,類型分布也非常豐富。從地域分布來看,發(fā)表機構(gòu)雖然地域覆蓋較為廣泛,但來自江蘇、上海、北京的文獻明顯偏多,在體現(xiàn)部分地區(qū)重視度的同時也反映了研究地域分布尚不均衡。

通過文獻作者統(tǒng)計結(jié)果可以看出,接近80%的作者僅發(fā)表1篇文獻,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于洛特卡定律中“僅發(fā)表1篇文獻者占60%”[12]的比例,在反映研究廣泛開展的同時也暴露出核心研究力量的缺失,文獻的核心作者數(shù)量不足,這將在一定程度上影響研究的深入開展[13]。從合作發(fā)文的兩個指標(biāo)來看,納入本研究文獻總的合著率為77.1%、合作度為2.91,略低于藥學(xué)研究的平均水平[14],而高于經(jīng)濟學(xué)研究的平均水平[15],這與其交叉學(xué)科的特征是吻合的,從縱向來看,近年來該指標(biāo)較以往有明顯提升,反映了研究的合作趨勢較好。

從“81.4%的被引率、5.83的篇均被引頻次、29的H-index及261次的最高被引頻次”這些引用數(shù)據(jù)可以看出此類研究具有較高關(guān)注度,特別是部分文獻具有較強的學(xué)術(shù)影響力。而通過對“高被引文獻”和“高頻關(guān)鍵詞”的分析可以看出,我國的藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究內(nèi)容覆蓋全面,無論是理論探索還是實證研究都有較多的文獻產(chǎn)出,特別是針對“下呼吸道感染”“2型糖尿病”“非小細(xì)胞肺癌”“原發(fā)性高血壓”“社區(qū)獲得性肺炎”“糖尿病”“腦梗死”“胃潰瘍”等疾病,針對“左氧氟沙星”“泮托拉唑”“加替沙星”“阿奇霉素”“蘭索拉唑”“阿卡波糖”“奧美拉唑”等藥物的研究則受到普遍重視。而從1 345個僅出現(xiàn)1次的關(guān)鍵詞可以看出,研究的范圍不斷延伸,研究的廣度不斷擴大。通過對文獻內(nèi)容的分析可以看到,絕大多數(shù)的實證研究都采用單一研究方法,而且基本上都選用“成本-效果分析”,主要比較成本差別和健康效果差別,以單位健康效果增加所需成本值(即成本-效果分析比值)為結(jié)果,將備選方案的成本以貨幣形態(tài)計量,收益則直接采用治療或干預(yù)方案實施后所產(chǎn)生的健康效果或臨床結(jié)果指標(biāo)。由于這種分析方法避開了對收益的貨幣化計量,所采用的收益計量方式的效果易于被醫(yī)務(wù)人員掌握、易于被患者所接受,從而更受到研究人員的關(guān)注。

值得注意的是,雖然我國藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究的發(fā)展態(tài)勢良好,但是部分研究還是存在“研究角度不明確”“對照選取欠合理”“健康產(chǎn)出指標(biāo)單一”“樣本代表性不強”“研究方法選用偏頗”“敏感度分析不正確”“數(shù)據(jù)來源不當(dāng)”“未報道局限性”等共性問題。后期,研究人員應(yīng)該進一步加強對《中國藥物經(jīng)濟學(xué)評價指南》的閱讀和理解,努力提高研究的規(guī)范性;相關(guān)部門、行業(yè)學(xué)會也應(yīng)該推進質(zhì)量評估量表的研制和修訂,共同提高我國藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究的整體質(zhì)量,以期能更好地為臨床合理用藥和疾病防治決策提供科學(xué)依據(jù)。

雖然本研究僅納入中國期刊全文數(shù)據(jù)庫單個數(shù)據(jù)庫收錄的藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究文獻,存在選擇性偏倚,并不能反映研究的全貌,但作為收錄國內(nèi)期刊最全的數(shù)據(jù)庫,針對該數(shù)據(jù)庫的文獻計量分析可以了解我國此類研究的宏觀概況。

綜上所述,我國的藥物經(jīng)濟學(xué)評價研究起步較早、文獻質(zhì)量整體較高、研究開展較為廣泛、研究內(nèi)容覆蓋全面、部分文獻具有較高影響,但是文獻總數(shù)仍然偏少、研究分布尚不均衡、核心作者數(shù)量不足,相關(guān)研究還有進一步發(fā)展的空間。

- 中國藥房的其它文章

- 臨床藥師對1例青霉素過敏的壞死性筋膜炎合并糖尿病患者的藥學(xué)實踐Δ

- 骨肉瘤患者3種基因多態(tài)性與大劑量甲氨蝶呤不良反應(yīng)相關(guān)性的Meta分析Δ

- 選擇性Janus激酶1抑制藥Upadacitinib和Filgotinib治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎療效和安全性的Meta分析Δ

- 四川省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心2016年11月-2017年11月妊娠期患者藥品不良反應(yīng)回顧性分析Δ

- 免疫抑制方案中他克莫司聯(lián)合纈沙坦對慢性移植腎失功患者腎功能、脂代謝的影響及機制研究Δ

- 臨床藥師主導(dǎo)的慢病管理在184例缺血性腦卒中患者中的效果評價Δ