我國短視頻傳播研究的議題情況分析(2010—2019)

——基于Citespace的可視化分析

□ 劉儒田

短視頻為代表的新媒體不斷發展,已被廣泛地應用在社會領域的方方面面。據中國互聯網絡信息中心的調查報告顯示,截止到2018年12月份,我國短視頻用戶規模達6.48 億,用戶使用率為78.2%,眾多互聯網企業注重短視頻的開發投資,相關市場的成熟度不斷提升①。相關學術研究亦逐漸成為新聞傳播研究學術版圖上的重要分支。

采用文獻計量學的可視化工具,基于知識圖譜軟件Citespace 對國內短視頻研究文獻進行全方位掃描,相對科學客觀地投射目前國內短視頻研究的學術聚點、熱度話題等。也方便為研究者探尋學科領域演化的關鍵路徑和知識轉折,通過可視化圖譜為研究學界乃至普通大眾提供潛在動力機制分析和發展預測②。輔助探尋短視頻等新媒體的研究未來。

一、研究方法與數據處理

本文檢索的期刊文獻數據信息來自CNKI,以“短視頻研究”為主題或者以“短視頻”為關鍵詞,或以“短視頻”為摘要進行初次框選。研究時段為:2010—2019。初步遴選期刊文獻數據共計1696 篇,為保障文獻數據的準確性,再次人工剔除無效文獻信息,最后遴選期刊文獻數據共計1530 篇。

Citespace 基于文獻數據所提供的關鍵信息點探索知識單元間的復雜聯系。顯示當前知識單元或知識群之間網絡、結構、互動、交叉、演化或衍生等諸多隱含的復雜關系③。可更為綜合全面地呈現新聞傳播領域內短視頻研究的學術樣態,也為新媒介相關研究提供有益參考。

二、國內短視頻研究的議題情況

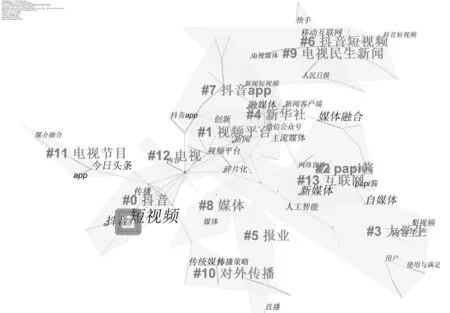

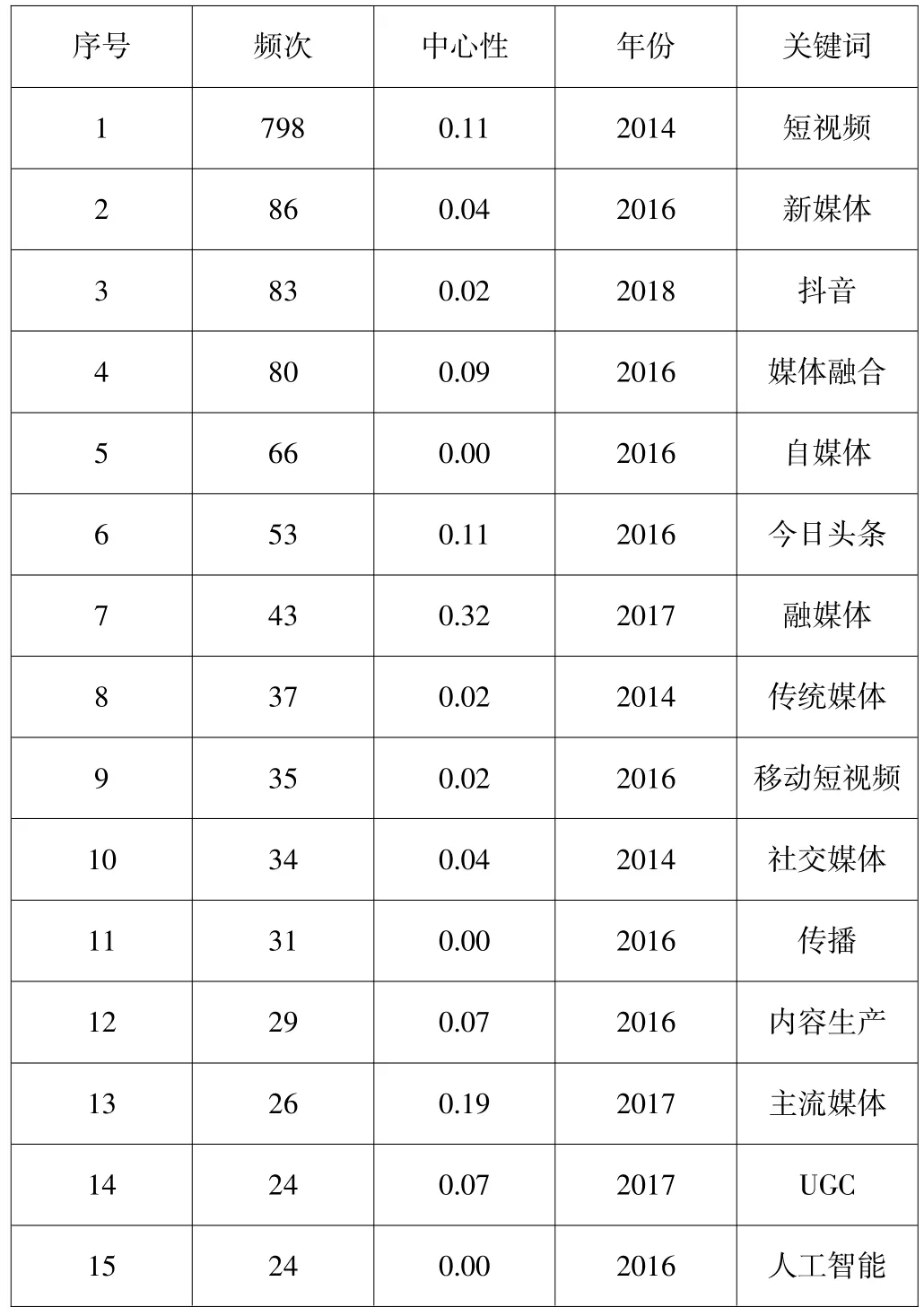

Citespace 的關鍵詞視圖可以較為直觀地呈現某一研究領域內的議題發展情況。設定時間切片為2年,節點175 個,議題間連線213 條,網絡模塊度指標為0.8089。最終繪得議題共現視圖(圖1),同時表1 統計出現頻次排序前15 名的研究議題。

圖1 議題共現視圖

表1 研究關鍵詞統計表

聚類(Cluster)代表著目前該研究領域的關鍵部分,而節點標簽詞則指明細節話題。圖1 中顯示國內短視頻研究的知識網絡被劃分13 個大聚類。大體勾勒出目前短視頻傳播研究的趨向,通過對于聚類標簽詞進行提煉概括,可以得知目前國內短視頻研究的主要話題:

(一)以“抖音”“自媒體”等為代表的傳播受眾研究

伴隨著眾多短視頻軟件的誕生,以“抖音”為代表的短視頻產品引領新一輪的社交革命,張珍珠指出其打破當前的文字、圖片和聲音的傳播界限,在不久的未來傳輸短視頻將成為社交網絡的主要交流方式④。國秋華等人認為,“抖音”等短視頻軟件是一種成功搭建傳播者與受傳者之間的合作共享關系的媒介實踐,使得人們可以在具體的情境之中產生因果關系和互動反饋,形成密切關聯的社交網絡⑤。亦有學者指明短視頻的流行火爆瓦解精英話語權力,娛樂性與非理性信息充斥受眾接受范圍,而相關媒介素養卻成為了新問題⑥。常江更為深刻地剖析短視頻傳播正成為一種主導型社交文化,其自身融合生理模仿行為、內容迷因創作類型、視頻社交的高度適合性、商業資本的運作支持幾個方面對大眾社交生活產生持續性沖擊⑦。運營策略方面,短視頻的發展也離不開“深耕熟悉的領域,在形式上力求創新”⑧。傳統的信息傳播方式已很難匹配受眾的視聽閱讀需求,而以短視頻為代表的新興媒體可以較好地適應當下的信息化、社交化、碎片化和原子化的傳播習慣,融入受眾傳播的細致渠道,刺激推動媒介研究向技術與社會不斷深耕探索。

(二)以“媒體融合”“融媒體”為代表的傳播融合研究

媒介融合原指各種媒介呈現出多功能一體化的模式,媒介融合早期可能是電視、報刊等傳統媒體的融合發展,互聯網誕生之后,媒介融合偏向同新興媒介展開融合創新⑨。短視頻不斷圍建需求規模,但單純依賴用戶黏性無法長足發展,未來發展中更需適時考慮與其他媒體的多維聯動融合。邵征鋒指出,以“抖音”為代表的短視頻未來走勢必會是更加廣泛地開展跨平臺聯動,以此促進內容生產的系統性和發展性,使其分發機制更加精準⑩。也就是與傳統媒體等進行更為深度和廣度的合作運行。2017年的兩會報道率先采用“全景直播”方式,會議直播中融入了H5、動畫、電影特效等技術支撐成為短視頻,約翰·V·帕夫利克曾指出“網絡電子環境中新聞報道的根本變化,是一種新的新聞形式正在出現,或許最好的描述就是‘全景化報道’”?。而在媒體融合的趨勢下,華挺指出融媒體產品需要具備“清晰的品牌定位”“基于場景定制內容”“沉浸式傳播”“專業人才隊伍”和“長期合作伙伴”等幾點融合考慮?。對顧客來說,參與價值創造過程能夠表達其真實訴求,滿足其心理和社會需求;對短視頻平臺來說,以價值共創思想作為指導,通過與顧客及模塊提供者進行開放共享式合作?。短視頻作為新媒體的代表產品,依憑媒介融合的發展條件將會為相關媒介產業提供多樣發展思考。

(三)以“移動短視頻”“人工智能”為代表的傳播發展研究

羅杰斯最早倡導傳播發展的觀念轉型,應以參考媒介“近用(access)”、參與、媒介內容與社會文化環境的關聯性,希望產生一種更為平等而非經濟增長的傳播模式?。發展傳播學不斷引起學者對于本土對話、草根力量和自身解放等交疊發展考察,短視頻研究作為媒介發展研究的分支領域,將話語機會賦予更多的社會民眾,打破了長期以來話語格局中的精英壟斷地位,形成新生態的傳播局面。另一方面,其不斷創新的生長邏輯獲取媒介技術發展的前沿趨勢,持續帶動用戶社交行為等的社會創新變革。短視頻從未與時代“智能”發展趨勢產生脫節,傳播媒介的移動化、智能化促使著短視頻傳播走向場景化演進,創造出突破時空阻隔的在線交互體驗和豐富細致的視聽沉浸環境。人與媒介的邊際在不斷擦除,短視頻正是信息與人相互深度聯動的技術代表?。短視頻的不斷發展也將突破現有的發展傳播學研究格局,促使研究話題在“人工智能”“沉浸傳播”“媒介發展”上不斷彌散,逐漸拓展與豐富著媒介發展的有益思考。

三、針對國內短視頻研究的發展建議

國內短視頻研究的知識圖譜展開媒介研究的相關版圖,可為短視頻的未來研究發展作出有益參考。布勞克勒與波斯蒂爾介紹媒介研究的三大主題:“媒介與每日生活、媒介與身體以及媒介生產”?。媒介作為社會互動系統的一個有機組成部分,深刻關聯著大眾的日常生活。短視頻作為媒介發展的重要產物,目前雖然在我國整體新聞傳播研究版圖之中取得一定的學術關注,但是不免暴露出倚重經驗論述、局限于受眾研究討論、忽視與媒介環境之間的能動聯系等。依據目前的短視頻研究發展狀況嘗試提出以下發展研究建議:

(一)關注媒介社會維度,深掘短視頻形成的社會文化

從音頻文字到視頻畫面,作為視聽經驗層面的媒介化成果,“短視頻”為代表的媒介語言、媒介互動和媒介行為的社會變革正在悄無聲息地發生。短視頻正形成一種倡導“視覺”敘事、經驗和邏輯至上的社交文化景觀。對于現有的短視頻研究考察發現,目前對于“短視頻”社交文化尚未進行深度研討,“景觀堆積”正成為現代社會的重要表征,正如居德·波伊所指出:“聲音和圖像,尤其是后者,組織了美學,統帥了觀眾。在一個大眾社會里,這幾乎是不可避免的。”?對于短視頻所引起的社會化思考需要引起相關研究學者的注意,媒介文化和社會二者結合角度下進行不斷深耕,將改善短視頻研究的平面化、短暫化和逐熱化,賦予短視頻為代表的媒介研究以豐富的社會意義與現實價值。

(二)跳出常規經驗思維,技術賦權視角下充分開拓

短視頻的應用發展需要實踐經驗進行參照研究,所以相關的融合創新研究逐漸凸顯出實用化風格。短視頻作為社交產品,自身蘊含著多樣智媒技術,需要在技術賦權的角度上做出多樣探索和平衡,跳脫出一種算法、影像和智能混合的技術客體框架。一方面,可以延續討論短視頻的發展,如何更好、更健康地發展成為媒介產業的有機部分。另一方面,以系統化、結構化思維針對短視頻產品開展統籌研究,力圖在技術開發、技術創新等方面提供有益傳播借鑒。

(三)借鑒有益交叉成果,嘗試創新性研究活動

短視頻研究方法大部分采用的是定量與定性相結合的方式。主要依靠問卷調查、話語分析等手段,雖然做出了一定層面的研究闡釋,但在定性研究層面仍是經驗敘述和案例解讀為主,拘泥于某個或者是整體情況進行侃侃論道,同樣缺乏特別的方法色彩。可以嘗試考慮短視頻研究中運用人類學的參與觀察和口述歷史、社會學的田野調查、民族學的民族志方法等,側重以經驗化、獨特化和風格化的方法特點開辟短視頻相關媒介研究的新天地。

總之,伴隨著短視頻的融合應用與創新發展,國內短視頻研究的知識版圖尚存豐富探查的可能,作為目前尚未成熟的媒介研究分支領域勢必在未來取得長足發展。

注釋:

①中國互聯網絡信息中心.CNNIC 發布第43 次 《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[DB/OL].http://cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017_7056/201902/t20190228_70643.htm,2019-02-28.

②陳悅,陳超美,劉則淵,胡志剛,王賢文.引文空間分析原理與應用:Citespace 實用指南 [M].北京:科學出版社,2014:14.

③陳悅,陳超美,劉則淵,胡志剛,王賢文.Citespace 知識圖譜的方法論功能[J].科學學研究,2015(02).

④張珍珠.騰訊微視開啟“V 社交”時代[J].青年記者,2014(17).

⑤國秋華,孟巧麗.抖音的互動儀式鏈與價值創造[J].中國編輯,2018(09).

⑥郭曉真.社交型短視頻平臺的媒介受眾研究 [J].傳媒,2019(01).

⑦常江,田浩.迷因理論視域下的短視頻文化——基于抖音的個案研究[J].新聞與寫作,2018(12).

⑧孫翔.如何抓住短視頻的風口[J].新聞與寫作,2017(01).

⑨孟建,趙元珂.媒介融合:粘聚并造就新型的媒介化社會[J].國際新聞界,2006(07).

⑩邵征鋒.抖音傳播的特征、挑戰及未來發展趨勢探析[J].現代教育技術,2018(12).

?丁晗.全景直播:移動互聯網背景下的新聞報道新樣態——以人民網專題《兩會進行時》為例[J].新聞戰線,2017(06).

?華挺.傳統媒體與新媒體的融合之道——以“北京時間”為例[J].傳媒,2017(15).

?王玖河,孫丹陽.價值共創視角下短視頻平臺商業模式研究——基于抖音短視頻的案例研究[J].出版發行研究,2018(10).

?韓鴻.發展傳播學近三十余年的學術流變與理論轉型[J].國際新聞界,2014(07).

?周妍,張文祥.移動互聯網下的傳播變革及其社會影響[J].山東社會科學,2019(02).

?顧潔.媒介研究的實踐范式:框架、路徑與啟示[J].新聞與傳播研究,2018(06).

?付玉竹.直覺、經驗、知識:景觀社會中讀圖的三種途徑[J].文藝爭鳴,2018(02).