熱點事件中公共政策執(zhí)行的網(wǎng)民意見框架偏向研究

——以杭州“最嚴養(yǎng)狗令”為例

□ 范宇環(huán)

一、問題的提出

近年來,全國各地接連發(fā)生因養(yǎng)狗引起的爭議性事件,如“網(wǎng)紅遛狗不拴繩與孕婦沖突”“杭州狗主人打人事件”等,引起眾人對文明養(yǎng)狗的關(guān)注。針對實際情況,杭州市決定開展文明養(yǎng)犬整治行動,但此次整治行動備受爭議,整治公告一經(jīng)發(fā)布,引起各大媒體和網(wǎng)民的密切關(guān)注,人民日報、央視新聞等主流媒體多次轉(zhuǎn)發(fā)評論,各類微博大V 也將輿論引向一次又一次高潮,輿論愈演愈烈,對政策執(zhí)行過程造成一定壓力。在網(wǎng)絡(luò)傳播時代,公眾已不再被動,而是主動的新聞發(fā)布者、意見表達者和框架建構(gòu)者。

在我國當前的政治環(huán)境中,公眾的主體意識逐步增強,參與公共管理的意愿和對社會的關(guān)注度日益提高。在政策執(zhí)行過程中,政府和公眾如何互動?公眾意見表達有何種框架偏向?影響這種偏見的因素有哪些?微博作為一種社會性媒體,記錄了參與者在公共事件中的話語表達,通過信息數(shù)據(jù)的分析可考察參與者對事件的框架建構(gòu)情況。

二、研究設(shè)計

(一)數(shù)據(jù)挖掘

2018年11月8日,“杭州城管”發(fā)布了一則題為“致杭州養(yǎng)犬市民的一封信”的微博,稱杭州市將開展文明養(yǎng)犬整治行動,并要求杭州市民遵守《杭州市限制養(yǎng)犬規(guī)定》。該公告一經(jīng)發(fā)布,立刻引起公眾和媒體高度關(guān)注,輿論迅速發(fā)酵。隨后,“杭州最嚴養(yǎng)狗令”“杭州城管打狗”“萬人請辭杭州打狗”等話題多次登上微博熱搜榜,一時間,杭州城管成了網(wǎng)民“口誅筆伐”的對象。本研究選取“杭州城管”在文明養(yǎng)犬整治行動中發(fā)布的三條公告(為方便說明,以下簡稱為“公告1”“公告2”“公告3”),對三條微博的評論進行內(nèi)容分析。微博評論數(shù)量累計21533 次,數(shù)量較多,為了方便統(tǒng)計分析,故選取每條微博的前100 條評論作為分析對象。

(二)內(nèi)容分析

在進行框架識別時,不同學者采取了不同方法。本研究按照恩特曼提出的框架功能(即問題定義、診斷原因、道德判斷和解決方案)進行分析。本研究通過反復(fù)閱讀樣本,根據(jù)樣本內(nèi)容和研究的主要問題,對300 條微博評論樣本進行文本分析,關(guān)注參與者的意見表達、話語分析和意見分歧,并分析參與者的框架偏向、框架競爭以及框架遷移過程。在具體的框架識別中,一條微博評論可能出現(xiàn)不止一個框架,而有些樣本可能不包含框架信息。具體編碼類目如下:

1.信任政府框架,共 2 個:(1)支持杭州市政府、杭州市城管的工作;(2)支持規(guī)范養(yǎng)狗。

2.指責框架:指責政府不作為、懶政,城管不管事,抵制相關(guān)整治活動。

3.暴力執(zhí)法框架:城管一刀切、暴力執(zhí)法,采用捕殺、棒殺等血腥殘暴手段。

4.策略建議框架:為整治活動提出建議,如管理養(yǎng)狗的人、和平管理、科學管理等。

5.質(zhì)疑規(guī)定框架:質(zhì)疑規(guī)定的合理性,如辦狗證費用高、遛狗時間不人道、中華田園犬禁養(yǎng)等。

6.信息透明框架:要求公開狗證費用用處、整治后的處理結(jié)果。

7.尊重生命框架:從生命角度出發(fā),要求保護動物生命,停止殺戮。

三、研究發(fā)現(xiàn)

(一)框架競爭

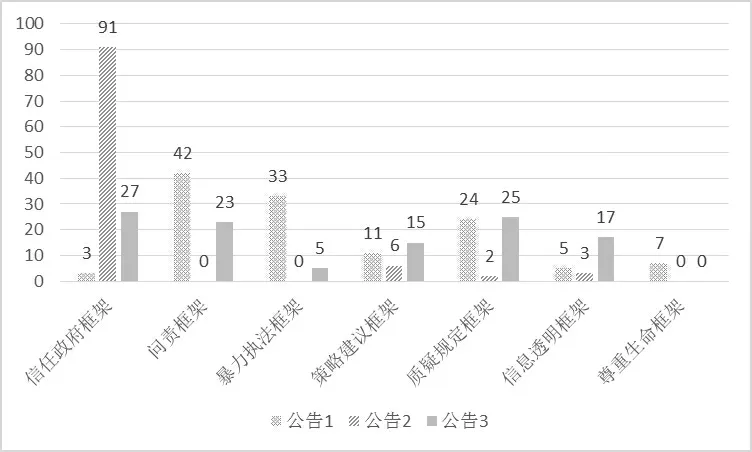

在傳統(tǒng)媒體語境下,政策環(huán)境相對封閉,外部環(huán)境對政策過程的干預(yù)因素較少,政策過程可以按部就班地展開,政策執(zhí)行也很少受到來自公眾的影響。然而,在新媒體語境下,政策環(huán)境的開放、政策信息的公開以及新媒體技術(shù)的進步都為網(wǎng)民隨時介入政策過程提供了條件。針對特定事件,參與者往往表現(xiàn)為多個具有并行或者競爭關(guān)系的框架。由圖1 可知,“信任政府框架”“問責框架”和“暴力執(zhí)法框架”總體來說占比較高。在同一微博樣本中,“信任政府框架”出現(xiàn)頻率高時,“問責框架”和“暴力執(zhí)法框架”頻率就較低;反之,當“問責框架”和“暴力執(zhí)法框架”頻率高時,“信任政府框架”出現(xiàn)頻率就較低。這兩類框架呈現(xiàn)出相反態(tài)勢,且當一方出現(xiàn)頻次過高時,評論區(qū)會出現(xiàn)“沉默的螺旋”現(xiàn)象,即較少會出現(xiàn)與強勢意見相反的評論,于是處于多數(shù)地位的評論會越來越多,而弱勢評論將會越來越少,直至完全沒有。由于“問責框架”“暴力執(zhí)法框架”和“質(zhì)疑規(guī)定框架”出現(xiàn)的頻次差距不大,雖然存在著競爭態(tài)勢,但它們之間并不互為反框架,“策略建議框架”與“信息透明框架”同理。

圖1 公告與框架類型對比圖

表1 公告與框架類型交叉對比表

(二)公眾對公共政策的執(zhí)行具有抗爭性

在提出具體時間的認知框架時,參與者的現(xiàn)實利益、心理圖式等是影響其框架偏向的主要因素。數(shù)據(jù)顯示(表1),在事件的微博評論中,“問責框架”“暴力執(zhí)法框架”和“質(zhì)疑框架”顯著,公告1 和公告3 中尤為明顯,公告1 中“問責框架”頻次高達42 次,占該公告總框架的33.6%;“暴力執(zhí)法框架”次之,出現(xiàn)33 次(占比26.4%)。公告3 微博評論中,“問責框架”(23 次,占比 20.54%)與“質(zhì)疑規(guī)定框架”(25 次,22.32%)頻次較高。經(jīng)過分析可知,公眾對規(guī)定具有抗爭性,特別是在“問責框架”中,言辭較為激烈,“懶政”“殘忍杭州,血腥杭州”等話語多次出現(xiàn),究其原因,部分參與者自身正在養(yǎng)狗或者養(yǎng)過狗,他們從現(xiàn)實的經(jīng)驗和利益出發(fā)抵制相關(guān)條例,但更多的是從道德層面譴責暴力執(zhí)法人員和政策制定人員。且當時網(wǎng)絡(luò)上流傳著疑似杭州城管打狗的視頻(后官方辟謠為不實消息),該視頻符合公眾以往對城管的“刻板印象”,使得謠言迅速擴散,形成了“輿論倒逼”,迫使政府作出回應(yīng)。公眾從不同立場的抗爭態(tài)度,在一定程度上為政策執(zhí)行帶來一定阻礙。

(三)政策執(zhí)行回應(yīng)影響公眾框架偏向

戈夫曼認為,“框架內(nèi)在于事件的組織和認知”,“是文化的核心部分,它以各種方式被慣例化(institutionalized)”,并經(jīng)歷著歷史性的變化。可見,框架存在于人們的認知范疇,又是文化的一部分,它是語境化的,并可能發(fā)生變化。在具體事件中,參與者的框架并不是一成不變的,往往隨著特殊的節(jié)點,朝著反向或者同向更深入地變化。在此次事件中,2018年11月8日公告1 出臺以后,一個疑似杭州城管打狗的視頻在網(wǎng)絡(luò)上迅速散播開來,一時間杭州城管和杭州市政府成為輿論討伐的對象,輿論愈演愈烈;17日杭州城管發(fā)布公告2,辟謠網(wǎng)傳不實打狗視頻,并回應(yīng)此次養(yǎng)犬治理的出發(fā)點是懲罰不按規(guī)定養(yǎng)犬的人,而不是犬。官方的回應(yīng)成為事件輿論的一個節(jié)點,導(dǎo)致公告2 的輿論框從根本上發(fā)生變化,“信任政府框架”占據(jù)絕對優(yōu)勢,共出現(xiàn)91 次,占此公告框架的89.21%;“問責框架”和“暴力執(zhí)法框架”降為0,輿論發(fā)生巨大反轉(zhuǎn)。公告3 的發(fā)布,使輿論框架在一定程度上發(fā)生回彈,“信任政府框架”大大降低(27 次,占比 24.11%),“問責框架”(頻次 23,占比 20.54%)、“策略建議框架”(15 次,占比 13.39%)、“質(zhì)疑規(guī)定框架”(25 次,占比22.32%)和“信息透明框架”(17次,占比15.18%)比重均有所上升。因公告2 中的評論設(shè)置了評論篩選,此時的“問責框架”中多出了“避重就輕”“評論涮選,掩耳盜鈴”等話語。政策回應(yīng)的確影響公眾的框架偏向,公告1 中的公眾訴求主要集中在“暴力執(zhí)法”中;公告2 的官方辟謠有效規(guī)避了這種輿論,但并未滿足公眾其他訴求;公告3 僅僅公布了整治行動的推進情況,于是公告3 中“質(zhì)疑規(guī)定”訴求和“信息透明”訴求繼續(xù)凸顯,且政策執(zhí)行主體的回應(yīng)方式極為重要,評論篩選后顯示會導(dǎo)致輿論反彈。

四、結(jié)語

隨著新媒體技術(shù)的發(fā)展以及公眾民主意識和參與能力的提高,公眾不再限于被動反應(yīng),而是突破作為客體的身份限制,主動對政策執(zhí)行者施加影響,政策執(zhí)行過程不再是執(zhí)行主體主導(dǎo)的單向運動,而是執(zhí)行主體與網(wǎng)民之間連續(xù)不斷、循環(huán)往復(fù)的雙向互動運動。公民參與公共政策執(zhí)行是社會主義民主政治和公共政策民主化的內(nèi)在要求,是公民享有參與管理國家和社會各項事務(wù)的權(quán)利體現(xiàn)①。在杭州“最嚴養(yǎng)狗令”的微博評論中,各行動主體呈現(xiàn)出多元性,輿論框架競爭態(tài)勢明顯,且存在“沉默的螺旋”現(xiàn)象。此外,公眾對規(guī)定的實施存在一定抗爭性,表現(xiàn)為“問責框架”“暴力執(zhí)法框架”和“質(zhì)疑規(guī)定框架”出現(xiàn)頻率較高,政策執(zhí)行主體的回應(yīng)對輿論框架偏向具有較大影響,但弱勢采取篩選評論、避重就輕等消極態(tài)度,反而會導(dǎo)致輿論回彈。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,社會事件的意義建構(gòu)過程更加復(fù)雜,參與其中的社會行動中更加多元,對話、協(xié)商和競爭的氛圍更加濃厚。政策性公共議題的討論中,一方面政策執(zhí)行主體應(yīng)積極主動地公布信息,建立接受民意的科學體系,與網(wǎng)民形成良性穩(wěn)定的互動關(guān)系,另一方面應(yīng)培養(yǎng)公眾的民主精神和法治精神,以促進我國公共政策的實施科學化、民主化發(fā)展。

注釋:

①葉大鳳.論公共政策執(zhí)行過程中的公民參與[J].北京大學學報:國內(nèi)訪問學者、進修教師論文專刊,2006(S1).