苗醫弩藥滾針治療膝骨性關節炎30例臨床觀察

貴州中醫藥大學,貴州 貴陽 550002

膝骨性關節炎(Knee of Osteoarthritis,KOA)是一種以關節軟骨的變性、破壞及骨質增生為特征的膝關節慢性、進展性、退行性病變,主要病理特征為退行性病變和繼發性骨質增生,好發于中、老年人,臨床上表現為關節疼痛、腫脹及活動功能障礙,嚴重時可致關節畸形,關節功能喪失[1-2],嚴重影響病人生活質量。苗醫學認為,骨性關節炎的發病原因較為復雜,但可歸結為“毒”和“亂”兩大致病因素,治療上應當以拔毒祛邪為主。弩藥滾針療法作為苗醫的特色外治法,近年越來越受到當代醫家的關注,具有療效肯定、操作簡單、費用低、能廣泛普及的特點;臨床已被運用于膝骨性關節炎、腰椎間盤突出癥、頸椎病等疾病的治療[3-5]。該研究采用弩藥液不同的促滲方式,觀察對膝骨性關節炎患者的臨床研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年4月至2017年6月貴陽中醫學院第二附屬醫院針灸科門診招募的膝骨性關節炎患者90例,均符合診斷標準及納入標準,自愿參加本研究,并簽署患者知情同意書。采用隨機數字表法,將90例膝骨性關節炎患者隨機分為普通針刺組、弩藥滾針組、弩藥液涂擦組各30例。普通針刺組中男2例,女28例;年齡42~70歲,平均(58.67±7.46)歲;病程2~480月,平均(95.93±103.61)月。弩藥滾針組中男3例,女27例;年齡4~75歲,平均(59.27±7.78)歲;病程12~132月,平均(60.67±33.55)月。弩藥液涂擦組中男1例,女29例;年齡46~17歲,平均(58.60±6.69)歲;病程3~360月,平均(84.10±97.96)月。三組在年齡、性別、病程等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷標準:參照2007年中華醫學會骨科分會修訂的《骨關節炎診治指南》[6]中膝骨性關節炎臨床+放射學+實驗室診斷標準:①近1個月大多數時間有膝關節疼痛;②X線示骨贅形成;③關節液檢查符合OA;④年齡≥40歲;⑤晨僵≤30 min;⑥有骨摩擦音。結合臨床、實驗室及X線檢查,符合①+②或①+③+⑤+⑥或①+④+⑤+⑥條件即可診斷。分級標準:根據Kellgren和Lawrecne的放射學病情分級標準[7],骨性關節炎分為五級:0級:正常;Ⅰ級:關節間隙可疑變窄,可能有骨贅;Ⅱ級:有明顯的骨贅,關節間隙輕度變窄(少于正常關節間隙的1/2);Ⅲ級:中等量骨贅,關節間隙變窄明顯(多余正常關節間隙的1/2),有硬化性改變;Ⅳ級:大量骨贅形成,可波及軟骨面,關節間隙明顯變窄,硬化改變極為明顯,關節肥大及明顯畸形。注:結合本研究的實際情況,本次研究西醫診斷只采用符合①+②或①+④+⑤+⑥者。苗醫診斷標準:參照2007年中醫古籍出版社出版的《苗醫基礎》[8]中關于“風類疾病”的“冷骨風”的診斷要點:骨頭骨節疼痛,遇寒加重(類似于中醫所稱的寒痹)。

1.3 納入標準 ①年齡在40~75歲之間,性別不限;②符合上述膝關節炎西醫診斷標準(①+②或①+④+⑤+⑥,若病人符合①+②診斷標準,則只選取K-L分級Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ級者);③符合苗醫證候診斷標準中冷骨風發于膝關節者;④若雙側均診斷為膝骨性關節炎,將癥狀較重一側納入;⑤入組前一周內沒有針對膝骨關節炎采取治療措施者;⑥對該項研究有正確認識,對研究人員的觀察和評價有良好的依從性;⑦已簽署知情同意書。注:同時符合以上7項的患者,方可納入本項研究。

1.4 排除標準 ①不符合上述診斷標準及納入標準,孕婦或哺乳期婦女,體質易過敏者;②并發有其他不屬于KOA的膝部疾病者;③合并膝部、踝足部扭挫傷或其它影響正常步行外傷者;④施術局部皮膚破潰或腫脹者;⑤有手術指征或患者要求手術治療者;⑥合并其他系統嚴重疾病者。注:凡符合上述任意一條的患者,立即予以排除。

1.5 治療方法

1.5.1 治療部位 ①普通針刺組:選穴按衛生部“十二五”規劃教材《針灸治療學》[9]中膝骨性關節炎的主穴選擇要求,選取患側血海、梁丘、犢鼻、內膝眼、陽陵泉、阿是穴。注:阿是穴只選一個最痛點,每次治療時阿是穴可不同。②弩藥滾針組:苗醫理論中,疼痛類疾病以局部治療為主[10],故治療部位以整個膝關節面為主,即以血海、梁丘、陽陵泉、陰陵泉為四點的長方形內。③弩藥液涂擦組:治療部位同弩藥滾針組。

1.5.2 操作儀器及材料 ①弩藥液[11]:處方:嘎八叉賒(黑骨藤)30 g,包家利幼(生草烏)20 g,斗珍空(透骨香)50 g,嘎炯豆丟勞(白龍須)15 g,嗟尚(大血藤)50 g。制法:將以上5味藥材置于玻璃容器內,加50度白酒1000 mL浸泡2周,成棕褐色澄清液體即可使用。②皮膚滾針:選自吳江市云龍醫療器械有限公司所生產,生產許可證:蘇食藥監械生產許2001-0046號;注冊證號:蘇械注準20142270173;規格:0.22 mm×1.0 mm(針體直徑×針體長徑)。③針刺針具:選自蘇州醫療用品有限公司所生產的華佗牌一次性使用無菌針灸針;生產許可證:蘇食藥監械生產許2001-0020號;注冊證號:蘇食藥監械(準)字號2012第2270864號:規格:Φ0.35 mm×50 mm。

1.5.3 操作方法 ①普通針刺組:穴位定位、針刺操作參照2006年中華人民共和國國家標準(GB/T 12346-2006)《腧穴名稱與定位》[12]進行。患者采取仰臥位或坐位,充分暴露膝關節面,確定穴位后予針灸刺入相應腧穴,用平補平瀉手法,以患者得氣為度,留針20 min,即可出針。②弩藥滾針組:先用75%酒精浸泡皮膚滾針10 min后瀝干備用。患者采取坐位或仰臥位,充分暴露膝關節面,用安爾碘擦拭消毒膝關節面,用量杯倒取5 mL弩藥液,將消毒好的皮膚滾針浸入其中,持蘸有弩藥液的皮膚滾針在膝關節面上以髕骨為中心,按“、/、一、丨”的順序呈“米”字型反復滾動,直到5 mL弩藥液用完為止(前期研究發現,用時約20 min),操作力度因人而異,以患者能耐受、皮膚輕微潮紅為度,操作完成后,囑患者24 h持創面清潔干燥。③弩藥液涂抹組:患者采取坐位或仰臥位,充分暴露膝關節面,用安爾碘擦拭消毒膝關節面,用量杯倒取5 mL弩藥液,用棉簽蘸弩藥液涂搽在膝關節面上以髕骨為中心,按“、/、一、丨”的順序呈“米”字型反復涂擦,直到5 mL弩藥液用完為止,操作完成后,囑患者24 h保持創面清潔干燥。以上治療均為隔日1次,1周3次(周六、周日休息),10次為1個療程,共治療2個療程。

1.6 觀察指標 對比觀察三組治療前、治療后、第一次隨訪、第二次隨訪4個時間點關膝關節功能Lysholm評分、JOA膝性骨關節炎治療效果判定標準評分、膝關節WOMAC評分及總體療效。

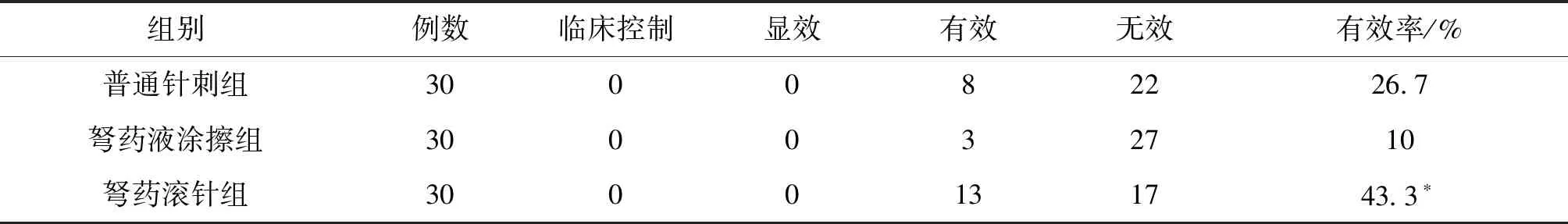

1.7 療效判定 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[13](2002)之主要癥狀的綜合療效評定標準:改善百分率=(治療前總積分-治療后總積分)/治療前總積分,并作為療效標準。①臨床控制:臨床癥狀消失,機能活動恢復正常水平,臨床癥狀評分減少≥95%;②顯效:臨床癥狀基本消失,患者膝關節功能基本恢復正常,能夠參加正常活動及不影響工作,臨床癥狀評分減少≥70%,<95%;③有效:疼痛基本消失,患者膝關節屈伸活動基本恢復正常,能夠參加日常正常活動;或者工作能力有所改善,臨床癥狀評分減少≥30%,<70%;④無效:施治療效未能達到有效標準,臨床癥狀評分減少不足30%。

2 結果

2.1 三組膝關節功能Lysholm評分比較 三組治療后及兩次隨訪,膝關節功能Lysholm評分均高于治療前(P<0.05),且弩藥滾針組在治療后及兩次隨訪改善程度優于弩藥液涂擦組(P<0.05)。見表1。

2.2 三組JOA評分比較 三組治療后及兩次隨訪,JOA評分均高于治療前(P<0.05),且弩藥滾針組在治療后及兩次隨訪改善程度優于弩藥液涂擦組(P<0.05)。見表2。

2.3 三組WOMAC評分比較 三組治療后及兩次隨訪,WOMAC評分均高于治療前(P<0.05),且弩藥滾針組在治療后及兩次隨訪改善程度優于弩藥液涂擦組(P<0.05)。見表3。

2.4 三組臨床療效比較 普通針刺組總有效率為26.7%,弩藥滾針組總有效率為43.3%,弩藥液涂擦組總有效率為10%,弩藥滾針組優于弩藥液涂擦組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表1 三組膝關節功能Lysholm評分比較 (分,

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與弩藥液涂擦組比較,△P<0.05。

表2 三組JOA評分比較 (分,

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與弩藥液涂擦組比較,△P<0.05。

表3 三組WOMAC治療效果判定標準評分比較 (分,

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與弩藥液涂擦組比較,△P<0.05。

表4 三組臨床療效比較 (例)

注:與弩藥液涂擦組比較,*P<0.05。

3 討論

膝骨性關節炎嚴重危害著中老年人的健康。在流行病學調查中[14],我國膝骨性關節炎的患病率為9.56%,大多為40歲以上開始出現膝關節不適等癥狀,60歲以上患病率達78.5%[15];人數已達1500萬以上[16]。苗醫學上,根據膝骨性關節炎的發病特點應屬“風濕類疾病”或“風氣癥”,進一步細分當屬于其中的“冷骨風”或“冷肉風”范疇[8,17-18]。從病因病機上說[19],苗醫理論有“無毒不致病,無亂不成疾”之說。故本病主要致病因素為“毒”、“亂”,使人體(惠)氣、血、水功能紊亂,導致筋脈氣滯血瘀或失于濡養而發病。治療上當以拔除邪毒,祛風散寒除濕,疏通經絡,化瘀止痛為主。

弩藥滾針療法作為苗族人民傳統治病的外治法,經過不斷的探索,在拔毒祛邪方面有著獨特的療效。弩藥滾針療法中弩藥液多含嘎八叉賒(黑骨藤)、包家利幼(生草烏)、斗珍空(透骨香)、嘎炯豆丟勞(白龍須)、嗟尚(大血藤)等劇毒藥成分,其中以熱藥為主,冷藥為輔,具有祛風散寒除濕、疏通經絡、化瘀止痛的作用。而現代文獻中表明[20],草烏中的有效成分烏頭堿和透骨香有著鎮靜、止痛、抗炎的作用;黑骨藤中有效成分黑骨藤醇提取物有鎮痛和抗炎作用。劉向陽[21]亦通過急性毒性試驗得出,弩藥液安全使用劑量較大,對大鼠皮膚無刺激反應及過敏反應;而且能顯著提高大鼠的痛閾及炎性病理改變;具有顯著的鎮痛效果及抗炎作用;可以運用于臨床。

膝骨性關節炎在祖國傳統醫學上屬“骨痹”及“痹證”范疇。《張氏醫通》云:“膝為筋之府,膝痛無有不因肝腎虛者,虛則風寒濕氣襲之。”中老年人肝腎漸虧,衛氣不足,感受外邪,導致經脈氣滯血瘀或經絡阻滯而發病。《醫宗必讀》、《醫林改錯·卷下》等均有對骨痹治療的詳細記載。《馬丹陽天星十二穴歌》曰:“膝腫并麻木,冷痹及偏風,舉足不能起,坐臥似衰翁,針入陽陵六分止,神功妙不同。”肯定了針灸治療痹證的作用。本研究選取犢鼻、內膝眼、血海、梁丘、陽陵泉、阿是穴等穴既可活血化瘀、疏經通絡,又可補益氣血、濡養經脈,通過針刺上述穴位,達到減輕膝關節局部疼痛,促進瘀血及炎癥的吸收,改善膝關節功能的目的。所以本研究選取普通針刺為陽性對照組。結果顯示弩藥滾針療法與普通針刺臨床療效對比,差異無統計學意義(P>0.05)。肯定了弩藥滾針改善膝骨性關節炎的臨床作用。弩藥滾針療法屬于苗醫藥理論的外治法,不僅具有操作簡便、療效較好、經濟安全、副作用小等優點,而且患者易于接受,可以在民間廣泛推廣,臨床上可以根據患者的耐受程度,選擇合適的刺激量,減輕病人的痛苦,使患者樂于接受。

本研究采用弩藥滾針療法及弩藥液涂擦法兩種不同的促滲方式,對其療效進行對比。弩藥滾針療法異于弩藥液涂擦法在于采用了皮膚滾針的作用。皮膚滾針由針筒與針柄兩部分組成,針筒上由30~50根微小的短針固定而成,相較于傳統的弩藥針具有刺激面積大,安全性高,操作簡單,治療適應范圍廣的特點。皮膚滾針屬于微針的一種;微針技術安全有效、疼痛甚微,是一種新型的透皮給藥方式,在臨床給藥中廣泛運用。當皮膚滾針作用于皮膚表面時,透過皮膚角質層可以形成一定的微小孔道,而這些微小孔道可以作為藥物吸收的主要通道[22];并可以擴張病變局部的小血管,促進局部血液循環,加強局部的營養供給,加快炎癥因子的吸收,達到消炎止痛的目的[23]。結果顯示,弩藥滾針療法與弩藥液涂搽法臨床療效對比,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,弩藥液不同的促滲方式影響膝骨性關節炎患者的臨床療效,弩藥滾針療法在改善膝骨性關節炎中優于弩藥液涂擦法,臨床應用價值較好。