京津冀大氣污染協同治理的成效、現狀及對策建議

屠鳳娜

摘要:近年來,京津冀區域空氣質量得到明顯改善。協同治理機制初步建成,但仍需進一步完善;協同機制積極作用明顯,但長效作用發揮難度;經濟正在轉型,但協同治理效率不高。要建立區域常態化的協同治理機制、健全和完善法律法規與政策制度、協調區域政府間的利益機制、實施區域同步治污。

關鍵詞:京津冀 大氣污染 協同治理

由于區域大氣污染的流動性、疊加性和跨界性,以及“搭便車”的外部性,使得三地各自為政難以有效解決京津冀區域大氣污染問題,只有將三地聯合起來,協同治理,才能在跨區域大氣污染治理上取得成效。

一、京津冀大氣污染協同治理的成效

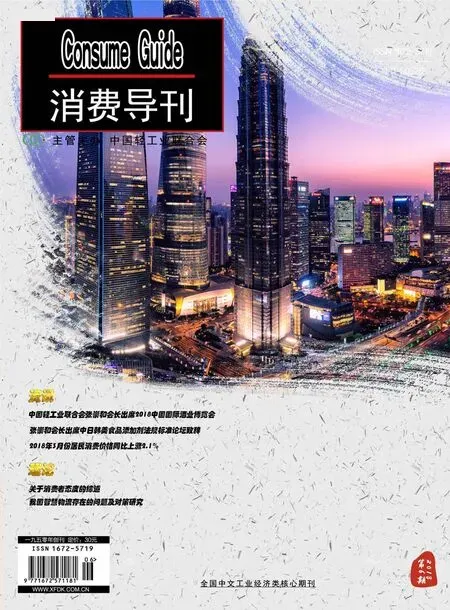

據生態環境部發布《2017中國生態環境狀況公報》顯示,2017年京津冀三地PM2.5的年平均濃度值分別為58、62、65微克,立方米,比2013年分別下降35.6%、35.4%、39.8%。2018年1-5月PM2.5平均濃度為64微克,立方米,相比2016年下降9.9%,同比2013年下降39.6%。區域空氣質量呈利好趨勢。

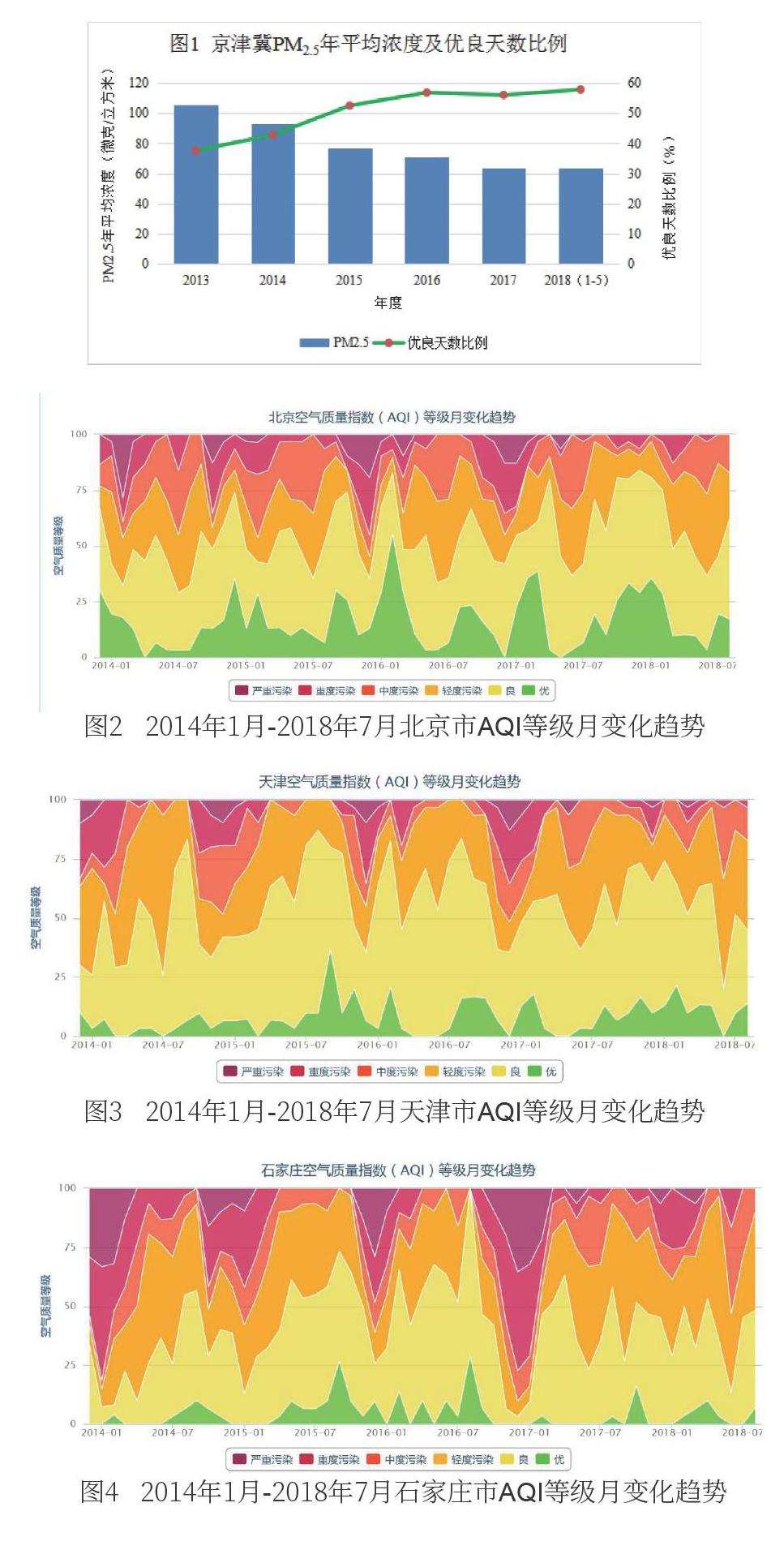

從圖1可以看出,京津冀區域PM2.5年平均濃度及優良天數的比例都呈顯著好轉的趨勢。從2014年-2018年7月北京、天津、石家莊三地的AQl等級月變化趨勢圖(見圖2、圖3和圖4)看出,三地的重度污染和嚴重污染的天數明顯減少,優良天數顯著增加,且三地優良天數所占的比例大部分超過50%。這也說明,自2014年京津冀區域加強大氣污染聯防聯控、協同治理以來,京津冀三地核心城市的空氣質量出現了明顯好轉。

二、京津冀大氣污染協同治理現狀

(一)協同治理機制初步建成,仍需進一步完善

從北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會為保障空氣質量短暫性、階段性的協同治理,到為解決區域霧霾困擾的倒逼式協同治理,充分表明,實施區域大氣污染協同治理,是控制和改善京津冀區域空氣質量的有效手段。盡管京津冀在重要活動和事件中取得了有目共睹的成績,但這些大都是短暫的、臨時的、應急的,要使其成為常態化,還需再進一步完善。

一方面,協同治理的廣度和深度上還需要進一步完善。囿于傳統屬地治污思想的影響,這種立足于本行政區劃,著眼于局部的治理方式,無法從根本上解決大氣跨界污染問題。另一方面,協同治理的法律法規支撐有待進一步完善。自2013以來,盡管出臺了一系列大氣污染防治措施,也不斷加強組織領導,提升領導規格,但由于大部分文件是為適應某一階段的特殊要求而制定的政策,并沒有形成正式的法律條文,也沒有相關法律法規為協同治理提供強制性的制度保障。

(二)協同機制積極作用明顯,但長效作用發揮難度大

奧運藍、APEc藍、上合藍、全運藍、閱兵藍等各種“藍”,顯示出聯合管控的合力效果,也體現出京津冀三地協同積極作用的發揮。然而,隨著重大活動和重要事件的結束,再次出現“煙霧繚繞”“騰云駕霧”的霧霾天氣。可見,對于區域性大氣污染的治理,沒有形成區域間各地政府的長效化協同治理機制。

一方面,從協同治理過程看,各地政府往往還都是先考慮自身的利益和需求,面對治污資金的投入,區域間地方政府仍然各自為政,缺乏全局意識,仍然停留在傳統屬地治理模式下,沒有奠定常態化協同治理的基石。另一方面,從協同治理機制看,京津冀三地各項治理措施和規章制度沒有形成統一的標準,而各地的治理壓力不同,也導致在具體的排放控制標準存在差異性,監測技術與信息共享不到位,導致協同治理的長效機制不完善,沒有形成合力。

(三)經濟正在轉型,但協同治理效率不高

經過多年的努力,京津已實現“三、二、一”產業結構,河北省的第三產業所占比例也不斷提高,但轉型過程中,也面臨一些困惑。據統計,2017年以來,隨著環保督查、環境執法不斷趨嚴,多地GDP增速放緩,特別是天津2017年GDP增速僅為3.6%,同比增速下降了5.4個百分點。由此可見,京津冀大氣污染治理工作面臨著經濟技術和社會公平的雙重壓力。

由于經濟發展水平、污染源主體、環境容量、治污的支付意愿、支付能力等方面的差異,使得分擔大氣污染協同治理成本和共享治理收益成為京津冀協同治理效率不高的主要原因。從經濟發展看,河北省明顯弱于京津兩地,在治污資金投入、分擔治理成本上,其壓力和挑戰要遠高于京津兩地。加之,作為“理性經濟人”的政府,都存在搭便車,污染轉嫁以及治理成本轉移的動機,這也造成京津冀三地在資源、能源、環保以及市場和發展上,過重的追求所謂的行政管轄權內的效益,難以構建協同發展的長效機制。

三、京津冀大氣污染協同治理的對策建議

(一)建立區域常態化的協同治理機制

從頂層設計看,要將可行的臨時性、應急性措施逐步變成常態化措施,將限制生產和出行逐步轉變成轉變發展方式、淘汰落后產能,將高壓執法逐步變成常態執法,形成一系列具有法律地位的長效工作機制。同時,要加快京津冀區域省級以下環保機構監測監察執法的垂直管理制度的改革步伐,推動大氣防治壓力層層傳導,強化地方黨委和政府對環境保護的主體責任,調動中央和地方兩個“條”和“塊”的協同性和積極性,盡量減少不必要的干預,加強跨區域環境監測監察執法的有效聯動和協同。

(二)完善區域法律法規保障機制

完善的法律規章制度,不僅可以提高環保部門權威性,而且還能有效降低環境執法的成本。因此,需要樹立環保的法制思維,需要構建完善的法律法規體系。著手制訂《京津冀區域清潔空氣條例》或出臺《京津冀區域環境保護條例》。同時,要規范化、透明化執法。要在不斷健全區域大氣污染聯防聯控法律法規政策體系的基礎上,持續推動全覆蓋、常態化的中央環保督察。嚴格依法行政,依法治理,改善環保執法細節,避免“運動式”執法,“拍腦門”、“拍大腿”式行政。

(三)協調區域政府間的利益機制

利益關系是區域大氣污染協同治理的基礎,而其他關系則是協同治理的具體表現。協調區域政府間的利益的關鍵就是尋求共同或共容的利益,并將這些利益形成統一整體。因此,在大氣污染治理過程中,改善空氣質量就是三地“共同利益”,但在治污過程中,如果需要犧牲某地利益時,就應在得到其他兩地的認同和尊重的前提下,給予相應的人力、財力或物力等方面的支持和補償。

(四)實施區域重點領域同步治污

繼續將解決“三大”結構問題作為京津冀大氣污染協同治理的主攻方向,既要牢固樹立綠色發展理念,又要不斷激發企業的治污活力,增強其治污能力,實現減排治污與結構調整的雙贏。此外,針對臭氧等二次污染問題的日益凸顯,京津冀應逐步完善主要污染物的指標體系,適當提高個別污染物的排放限值,進一步完善相關行業的VOCs排放標準和排放限值。堅持把現有污染源治理設施改造升級達標提標放到與削減過剩產能同等重要的地位,堅持工程治理和產業結構調整兩手抓。