體外循環及非體外循環下進行心臟搭橋術的臨床效果比較

張媛芳

(桂林市人民醫院手術室 廣西 桂林 541002)

心臟搭橋術又稱為冠狀動脈旁路移植手術,常用于治療冠心病,是臨床公認的最佳治療手段,該手術方法狹窄冠狀動脈主動動脈與遠端動脈吻合,讓血液流動時繞開狹窄處,為缺血部位提供血液,改善心肌缺血狀態,進而起到緩解心絞等癥狀[1]。但心臟搭橋術需切斷心臟血對身體血液供給,需建立起血液循環,確保器官組織正常[2]。以往臨床常以體外循環,雖然有一定治療效果,但該方法術后并發癥較多。隨著手術器械不斷更新,催生了非體外循環下冠狀動脈旁路移植手術,具有術后并發癥少的特點。鑒于此本文旨在比較體外循環及非體外循環下進行心臟搭橋術的臨床效果,匯報如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

探究對象為2016年7月4月—2018年1月在我院行心臟搭橋術者共60例,以抽取紅黃球方式分組,紅球為研究組,黃球為對照組,每組例數為30例。納入標準:均存在醫學指征心臟搭橋術;患者與家屬已獲得知情權并且簽署知情同意書;均無嚴重性心功能、肺、腎、肝功能障礙;均為冠心病患者。排除標準:拒絕參加者;妊娠期、哺乳期、精神疾病者;依從性差者。研究中組男性為16例,女性為14例;年齡為41~74歲;平均年齡為(58.64±1.58)歲;病程為2~9年,平均病程時間為(5.69±0.63)年。對照組中男性為17例,女性為13例;年齡為40~73歲;平均年齡為(59.24±1.31)歲;病程為1~10年,平均病程時間為(5.98±0.31)年。經計算,組間差異檢驗值為P>0.05,無統計學意義,存在可比性,本探究經本院倫理委員會組織審核批準。

1.2 治療方法

術前協助兩組患者進行心功能、凝血功能、心電圖等基礎檢查。體外循環及非體外循環前給予患者全身麻醉,均在患者胸骨正中性位置,即大隱靜脈與乳內動脈交融處。

研究組給予非體外循環,方法:給予患者采用半量肝素化,使用β受體阻滯劑維持患者心率在61~80次/min,保持患者平均動脈壓在61~80mmH之間,使用2至3根心包牽引線,充分暴露與吻合前降支,使用血管固定器進行固定,使用醫用橡皮牽引線將部分前降支阻斷,在腔后置入CTS分流閉合管,縫合前降支與左乳內動脈,將鈍緣支、右冠、對角支、后降支遠端吻合縫合。

對照組給予體外循環,方法:給予患者使用全量肝素化后建立其體外循環,阻斷主動脈,在主動脈根不灌注含有血冷停跳液體,在心臟靜止下將遠端吻合口吻合,主動脈開放后進行近端吻合口吻合。

術后嚴密觀察兩組患者心率、血壓、心功能、呼吸等各項生命體征,給予患者抗生素等藥物治療。

1.3 觀察指標

分別觀察兩組患者手術指標、術后并發癥出現率、生活質量評分。手術指標:手術所需時間、術后出血量、脫離呼吸機所需時間、監護室滯留時間、住院所需時間。術后并發癥:心律失常、肺部感染、神經系統異常、腎功能不全。生活質量評分:使用SF-36生活質量評分表評估患者術后生活質量,包含軀體功能、情緒角色、心理狀態、社會支持,每項總分為100分,分數越高則表明患者生活質量越高,由本院專業人員進行評分。

1.4 統計學方法

本次探究過程中出現的數據結果均錄入SPSS26.0數據庫處理,以χ2檢驗計數資料,以例數百分比形式表示,以t檢驗計量資料,以±s形式表示,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2.結果

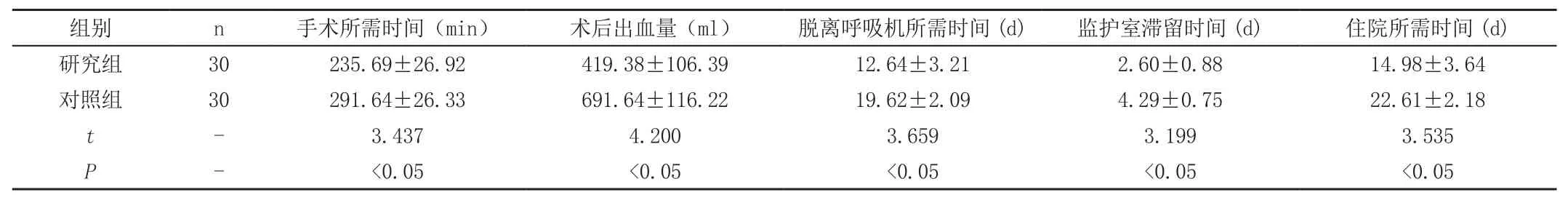

2.1 兩組患者手術指標對比

實驗組手術所需時間、術后出血量、脫離呼吸機所需時間、監護室滯留時間、住院所需時間均低于對照組,組間差異顯著(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者手術指標對比(±s)

表1 兩組患者手術指標對比(±s)

組別 n 手術所需時間(min) 術后出血量(ml) 脫離呼吸機所需時間(d) 監護室滯留時間(d) 住院所需時間(d)研究組 30 235.69±26.92 419.38±106.39 12.64±3.21 2.60±0.88 14.98±3.64對照組 30 291.64±26.33 691.64±116.22 19.62±2.09 4.29±0.75 22.61±2.18 t-3.437 4.200 3.659 3.199 3.535 P-<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.2 兩組患者術后并發癥出現率對比

研究組術后并發癥總出現率高于對照組,組間差異顯著(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者術后并發癥出現率對比[n(%)]

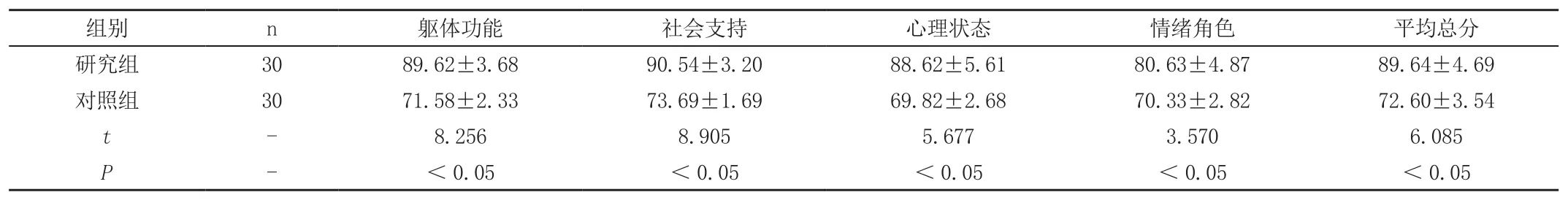

2.3 兩組患者生活質量評分對比

研究組生活質量總評分高于對照組,組間差異顯著(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者生活質量評分對比(±s,分)

表3 兩組患者生活質量評分對比(±s,分)

研究組 30 89.62±3.68 90.54±3.20 88.62±5.61 80.63±4.87 89.64±4.69對照組 30 71.58±2.33 73.69±1.69 69.82±2.68 70.33±2.82 72.60±3.54 t-8.256 8.905 5.677 3.570 6.085 P-<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3.討論

心臟搭橋術又稱為冠狀動脈旁路移植術,是一種治療大血管阻塞與心肌損害嚴重類的心臟病手段之一,該手術涉及到改善心臟血液與氧氣供應與繞行被堵塞的動脈,術中需切斷心臟血對身體血液供給,需建立起血液循環,確保器官組織正常,如若術中操作與護理不但極易對患者記憶功能、心智功能展造成障礙。以往臨床常采用體外循環法進行心臟搭橋手術,臨床應用比較成熟,但由于此方法鼠疫一種非生理性造成心臟停跳行為,術中可造成心肌缺血在灌注損傷以及多器官功能障礙、術后并發癥發生率增加[3]。隨著手術器械不斷更新升級與技術不斷進步,非體外循環下的冠狀動脈旁路移植術出現為大血管阻塞與心肌損害嚴重類的心臟病提供新治療方法。

本探究中研究組手術各項指標、術后并發癥出現率均低于對照組,P<0.05,表明,以往的冠狀動脈旁路移植手術均是在心臟停跳下與體外循環下實施,其原因在于心臟不斷跳動,而冠狀動脈直徑口僅為2毫米左右,在心臟不斷運動術野中進行精細操作難度較大,因故讓心臟非生理性停跳才能使手術順利展開,但由于體外循環無法充分模擬心臟功能,人體極易出現一系列不良影響,例如神經系統障礙、機體應激反應等[4]。而非體外循環下的冠狀動脈旁路移植術則能夠改善術后各項指標,該治療方式在術中操作,使患者心臟處于跳動狀態,利于心臟支配血液循環,規避體外循環對機體造成不良反應以及保護重要組織器官,減少術所需時間、術后出血量、脫離呼吸機所需時間、監護室滯留時間、住院所需時間,對患者早日進行社會活動有著重要意義。此外研究組生活治療總平均分高于對照組,P<0.05,據有關研究報道,心臟搭橋術術后5年患者極易發生心智功能障礙,尤其是術后存在心律失常者極易發生抑郁、焦慮等負性情緒,抑郁可形成手術第1年內3倍的心臟病危險,降低患者日產生活質量,因此改善心肌損害、心功能極為重要[5]。而非體外循環下的冠狀動脈旁路移植術則能夠降低術后心率失常等癥狀出現,對提升患者日常生活質量有著重要意義。

綜上,行心臟搭橋術采用非體外循環不僅利于減少手術所需時間、術后出血量、脫離呼吸機所需時間、監護室滯留時間、住院所需,更利于預防術后并發癥出現,以及提升生活質量,使患者早日進行社會活動,值得臨床進一步推廣應用。