植物乳桿菌在辣白菜發酵過程中對其感官品質的影響

任大勇,高良鋒,楊柳,劉宏妍,于寒松,沈明浩

(1.吉林農業大學 食品科學與工程學院,長春 130118;2.吉林農業大學 中藥材學院,長春 130118)

辣白菜是我國傳統發酵食品之一,微生物的代謝賦予其豐富的營養物質和獨特的風味[1-3]。傳統辣白菜的發酵通過白菜及其配料所攜帶的微生物來完成[4],這種工藝存在著發酵時間長、產品質量不穩定等缺陷[5,6],不利于商業化產品的推廣。利用發酵劑來縮短生產周期、控制產品質量是目前發酵蔬菜行業所公認的有效手段[7],但我國目前對辣白菜發酵劑及發酵工藝的研究報道較少。

辣白菜發酵過程由多種微生物共同作用,研究結果表明發酵過程中優勢菌種主要包括明串珠菌屬、魏斯氏菌屬以及乳桿菌[8]。其中明串珠菌屬作為發酵劑被研究的較為廣泛,但植物乳桿菌對辣白菜的影響卻被忽視,乳桿菌屬中的植物乳桿菌是辣白菜發酵中后期的優勢菌種[9,10],在發酵過程中起到重要的作用。本研究利用植物乳桿菌作為發酵劑,研究它在不同發酵條件下對辣白菜感官品質的影響,并進一步通過響應面試驗探討了發酵劑(植物乳桿菌)與發酵因素間的交互作用,為了解植物乳桿菌在辣白菜發酵過程中的作用及為辣白菜發酵劑的開發提供了理論依據。

1 試驗材料與方法

1.1 材料與試劑

菌株:植物乳桿菌L12,吉林農業大學食品安全實驗室。

白菜、辣椒粉、大蒜、姜、食鹽、白糖等:市售;亞硝酸鹽、硫酸亞鐵、乙酸鋅、硼酸鈉、對氨基苯磺酸、鹽酸乙二胺:分析純試劑;MRS肉湯培養基:青島海博生物技術有限公司。

1.2 儀器與設備

pHS-3C型 pH計 上海佑科儀器儀表有限公司;5804R型離心機 德國Eppendorf公司;BSA2245-CW型電子天平 德國Sartorus公司;DS-11型超微量分光光度計 美國Denovix公司;TMS-PRO型質構儀 美國FTC公司。

1.3 試驗方法

1.3.1 辣白菜的基本制作流程

去老葉→切分→稱重→腌制→清洗→抹料→發酵→保藏。

將新鮮白菜去老葉,切分成4份,以質量為基重,用不同濃度(1%、2%、3%、4%、5%、6%,g/g)食鹽腌制24 h后,用清水清洗,瀝干,待用。用適量的熱水燙辣椒粉去苦,冷卻。將蘋果、梨、姜、蒜用搗碎機打碎成泥狀,按表1中的配料比例調制成辣白菜醬料,按每份占白菜總質量的百分數分配醬料,根據醬料質量加入不同濃度菌液(0%、1%、2%、3%、4%、5%、6%,mL/g),混勻。將醬料均勻涂抹在每片菜葉上,放在塑料保鮮盒中密封,于不同溫度(1,4,7,10,13,16 ℃)發酵,發酵時間控制在1,3,5,7,9,11,13,15 d,檢測發酵結束后各理化指標及感官評價。

表1 配料表Table 1 The list of ingredients g

1.3.2 感官評價

挑選30名接受過感官評價培訓課程并考核通過的人員,對產品進行感官評價,以色澤、氣味、味道和質構特性4個因素作為感官品質的基本評價指標,評定標準(見表2)參考DB22/T 1758-2012[11],以累積得分總和作為感官評價得分。

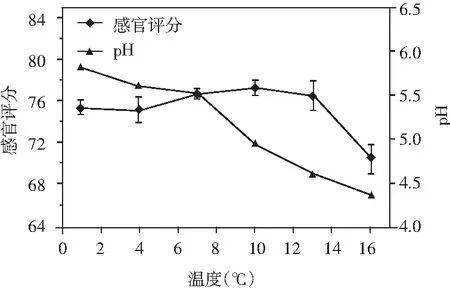

表2 辣白菜感官評價評分標準Table 2 The sensory evaluation standard of spicy cabbage

1.3.3 亞硝酸鹽檢測

依照國標GB 5009.33-2016中第二法分光光度法執行操作[12]。

1.3.4 質構分析[13]

選擇圓形探頭,觸發力1000 N,速度1 mm/s,形變量45%,抬起高度30 mm。

1.4 數據統計方法

單因素試驗每組重復10次,利用GraphPad Prism 5進行統計分析,試驗結果以均值±方差的形式表示;響應面試驗重復30組,利用Design-Expert 8.0.6軟件進行二次回歸方程分析及響應面分析。

2 結果分析

2.1 單因素試驗

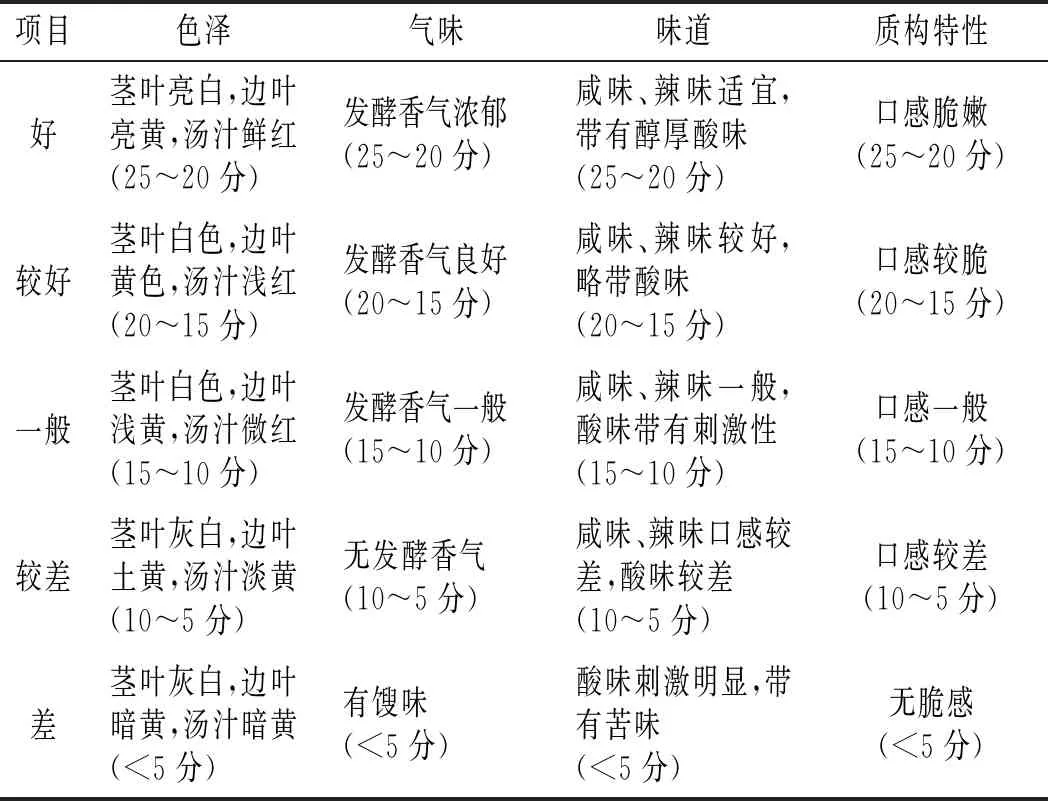

2.1.1 發酵劑接種量對辣白菜感官品質的影響

圖1 發酵劑接種量對辣白菜感官評分的影響Fig.1 Effect of inoculation amount of starter on sensory score of spicy cabbage

微生物在辣白菜的發酵過程中對風味及口感均產生影響,發酵劑的添加量會影響原有微生物的生長及代謝,對感官品質產生直接影響。由圖1可知,pH值隨發酵劑添加量的增加呈下降趨勢,可以反映出各樣品正處于不同的發酵階段;同時從感官評分上分析,發酵結束時,接種量在0%~3%時,樣品尚未完全達到發酵成熟期,酸積累量不高,辣白菜滋味豐富,酸度比較適宜;接種量在3%~6%時,感官評分呈下降趨勢,pH迅速下降,之后又呈上升趨勢,此階段酸的累積量增加,乳酸菌受到顯著抑制,酵母菌等開始增長,從而使樣品酸度回升,但風味受到嚴重破壞。這與Jeong等[14]對辣白菜微生物代謝的研究結果相一致。由于在接菌量為2%時感官評分較高,所以后續試驗菌以2%的接菌量為標準。

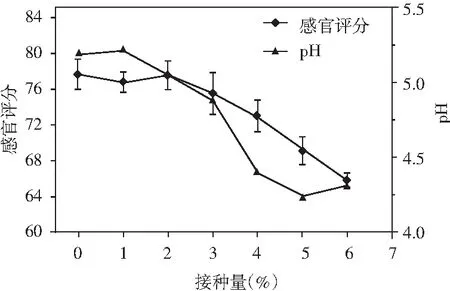

2.1.2 腌制鹽濃度對辣白菜感官品質的影響

圖2 腌制鹽濃度對辣白菜感官評分的影響Fig.2 Effect of salt concentration on sensory score of spicy cabbage

辣白菜前期腌制時所采用的鹽濃度直接影響原料初始階段的口感及風味,同時對發酵初始階段的原料所攜帶的微生物和發酵過程中微生物的代謝都有著很大影響。由圖2可知,鹽濃度在1%~8%范圍內,pH值隨鹽濃度增加而呈上升趨勢,說明較高的鹽濃度會抑制乳酸菌代謝,使其產酸量減少;鹽度在5%~7%時,因鹽度過高,適口性較差,由于鹽濃度較高對菜葉脫水作用較為明顯,使菜葉質地偏軟,同時高鹽濃度抑制了部分微生物生長,導致發酵風味不足;鹽濃度較低時,各種微生物代謝菌比較活躍,同樣乳酸菌也容易過量繁殖,易導致產品酸化。

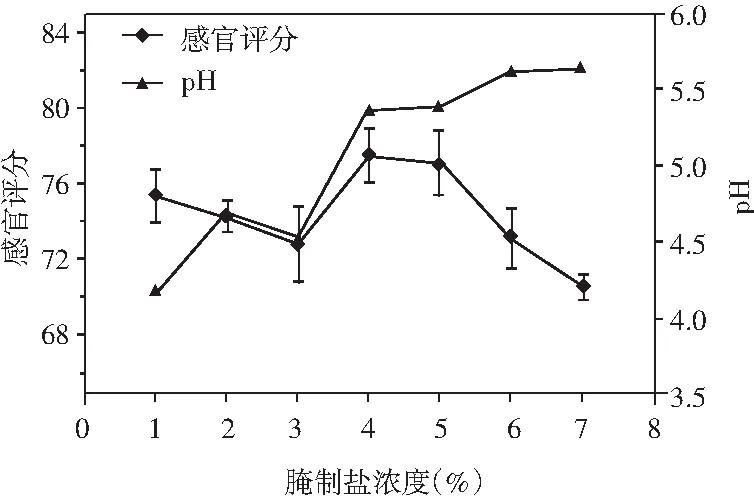

2.1.3 發酵溫度對辣白菜感官品質的影響

圖3 發酵溫度對辣白菜感官評分的影響Fig.3 Effect of fermentation temperature on sensory score of spicy cabbage

Park Seong-Eun 等[15]研究表明,溫度對于微生物的生長和代謝都有著重要的影響,辣白菜多采用低溫發酵,所以發酵劑必須具備在較低溫度下代謝生長的能力。由圖3可知,隨發酵溫度的升高,樣品pH值不斷降低,說明植物乳桿菌隨溫度升高代謝活躍,產酸量增加,酸的積累量增加,導致pH降低;感官評分在溫度4~10 ℃范圍內不斷升高,在較低溫度下發酵脆度較好,但乳酸菌及其他微生物代謝緩慢,發酵風味不足;當溫度高于10 ℃時,乳酸菌的代謝量增加,酸的累積量同樣增加,導致部分風味被酸味所掩蓋。所以,當發酵溫度為10 ℃時,能得到較好的感官評分。

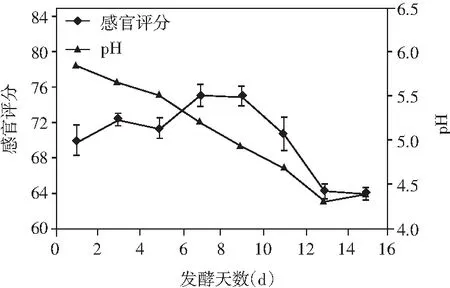

2.1.4 發酵時間對辣白菜感官品質的影響

圖4 發酵時間對辣白菜感官評分的影響Fig.4 Effect of fermentation time on sensory score of spicy cabbage

發酵時間反映出發酵進程中微生物代謝產物的累積過程,由圖4可知,隨著發酵的進行,酸的累積量不斷增加,pH值不斷降低,當發酵到13天時pH降至最低點,之后有所回升,表明該階段乳酸菌受到抑制,耐酸性菌株代謝消耗體系中的酸性物質,導致pH有所回升;而在發酵初期,主要以好氧微生物代謝為主,該階段微生物種類最多,所產生的風味物質也較為豐富;當體系中氧耗盡后,厭氧微生物(以乳酸菌為主)逐漸占據優勢,有機酸開始積累,當有機酸積累到一定量時開始對感官品質產生負面影響。

2.2 Box-Behnken響應面試驗

2.2.1 響應面設計及結果

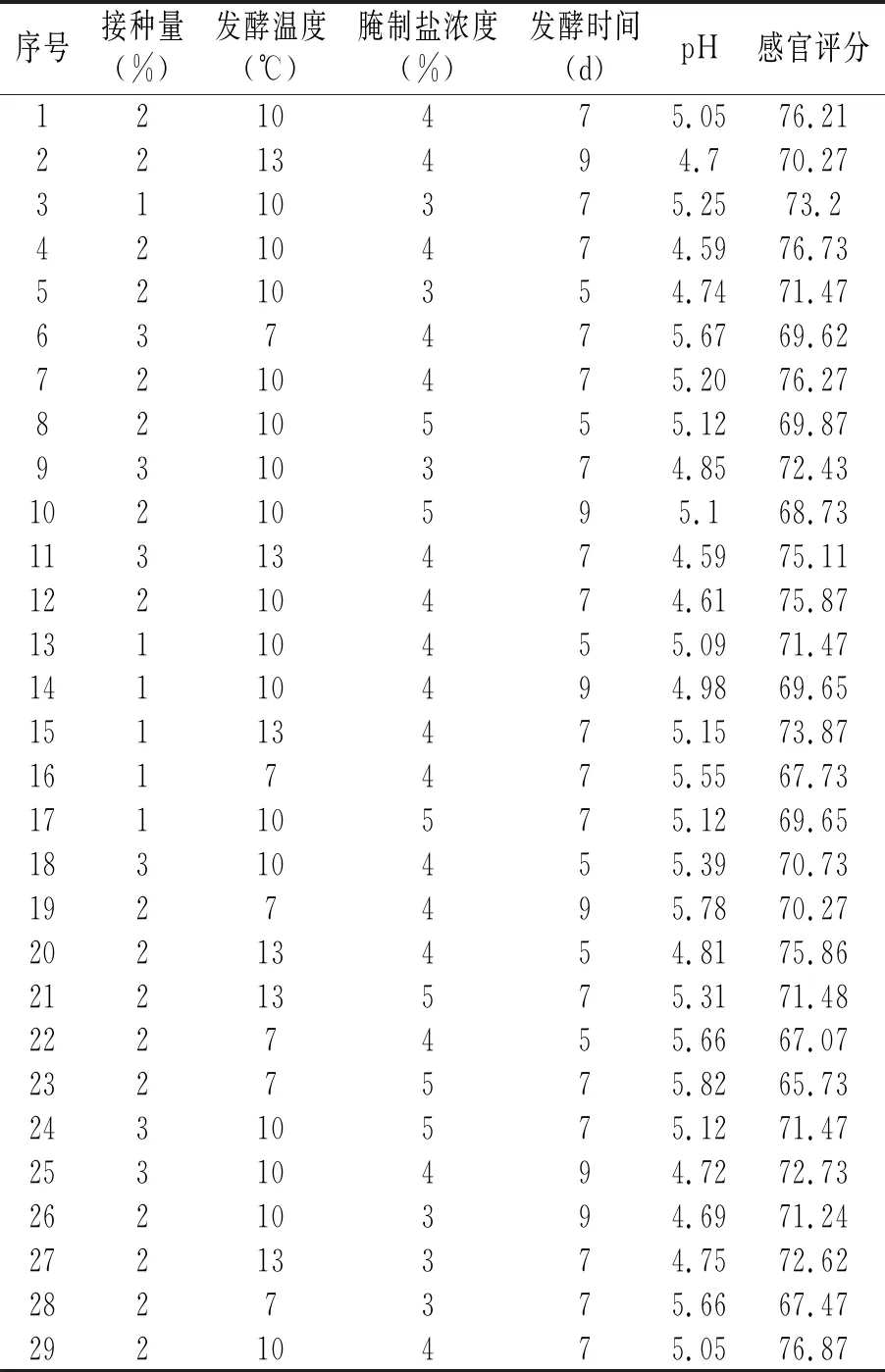

以上述試驗結果為基礎,利用Design-Expert 8.0.6軟件進行Box-Behnken響應面試驗,研究發酵劑植物乳桿菌L12的接種量與發酵溫度、腌制鹽濃度和發酵時間3個因素間的交互作用,試驗設計及試驗結果見表3。

表3 辣白菜發酵工藝響應面試驗設計及結果Table 3 Design and results of response surface experiments for fermentation process of spicy cabbage

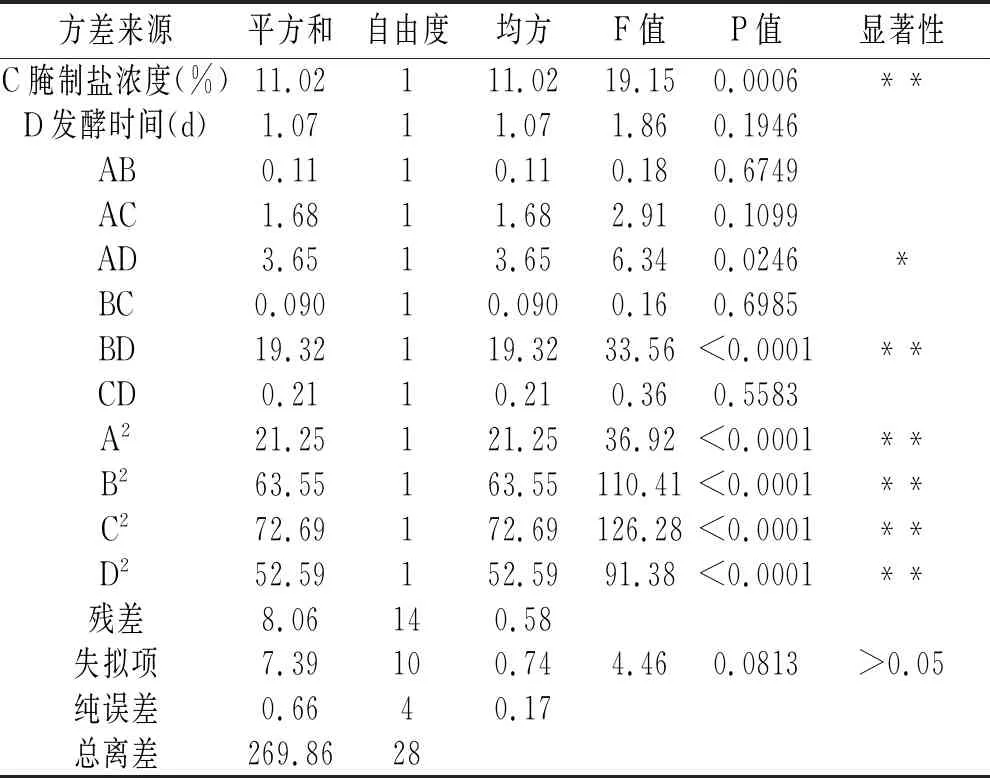

2.2.2 方差結果分析

通過Design-Expert 8.0.6軟件,對表3中數據結果進行響應面分析,并對試驗結果進行回歸擬合,結合感官評分與接種量(A)、發酵溫度(B)、腌制鹽濃度(C)和發酵時間(D)得到回歸方程:

感官評分=76.39+0.54A+2.61B-0.96C-0.30D-0.16AB+0.65AC+0.95AD+0.15BC-2.20BD-0.23CD-1.81A2-3.13B2-3.35C2-2.85D2。

表4 方差分析Table 4 Analysis of variance

續 表

注:“*”(P<0.05)表示差異顯著,P>0.05表示差異不顯著;“**”(P<0.01)表示差異極顯著。

結合表4分析,模型項P<0.01,回歸模型差異極顯著;失擬項P=0.0813(P>0.05),失擬差異不顯著,說明模型存在統計學意義;R2=0.9701、RAdj2=0.9403說明該模型擬合度良好,適用于辣白菜的發酵條件預測和分析。響應面方差因素A、AD、A2對感官評分的影響存在顯著統計學意義(P<0.01),說明該發酵劑對發酵有顯著性影響;但發酵劑與其他各因素間作用關系不能單純通過線性關系表示,存在顯著性的交互作用。

2.2.3 響應面分析

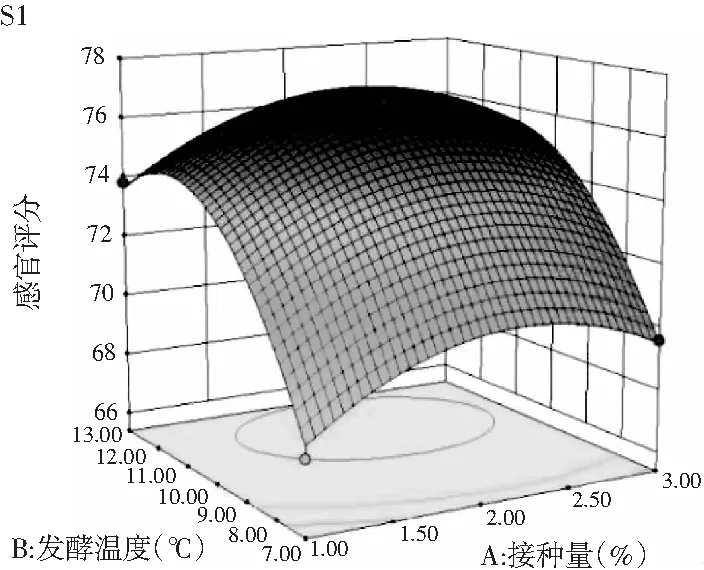

發酵劑接種量與發酵溫度、腌制鹽濃度及發酵時間之間的交互作用對感官評分的影響見圖5。

圖5 發酵劑接種量與3個因素的交互作用對感官評分影響的響應面圖Fig.5 The response surface of interaction function for starter inoculation amount and three factors on the sensory score

圖5中S1、S2和S3直觀地反映出發酵劑的接種量與發酵溫度、腌制鹽濃度、發酵時間交互作用所形成的響應面坡面陡峭,交互作用明顯,對所得產品的感官評分影響較大。由圖5中S1可知,低溫、低接種量在選定的時間范圍內辣白菜的感官評分明顯較低,低溫不利于微生物代謝活動,增加初始階段微生物數量能有效提高代謝產物的積累,但可能會因為發酵劑接種量過大而直接抑制其他微生物的生長,從而使感官評分降低;由圖5中S2可知,高鹽度、低接種量所得感官評分偏低,高鹽度造成產品咸味過重,菜葉變軟,同時導致包括發酵劑在內的菌株不能正常生長代謝,也不能產生足夠的風味物質。胡會萍等[16]的研究表明,雖然低鹽度發酵所得產品更有利于健康,但低鹽度對產品風味也會造成影響,同時會造成體系中微生物變化更快,增加產品質量的控制難度;由圖5中S3可知,響應面坡度相對較小,但等高線跨度較大,說明接種量與發酵時間的交互作用顯著,說明發酵劑能明顯改變發酵時間,且更容易得到最佳的發酵時間節點,發酵時間過短,微生物代謝產物積累量較少,風味不足;發酵時間過長,代謝產物累積過量,從而使感官評分下降。

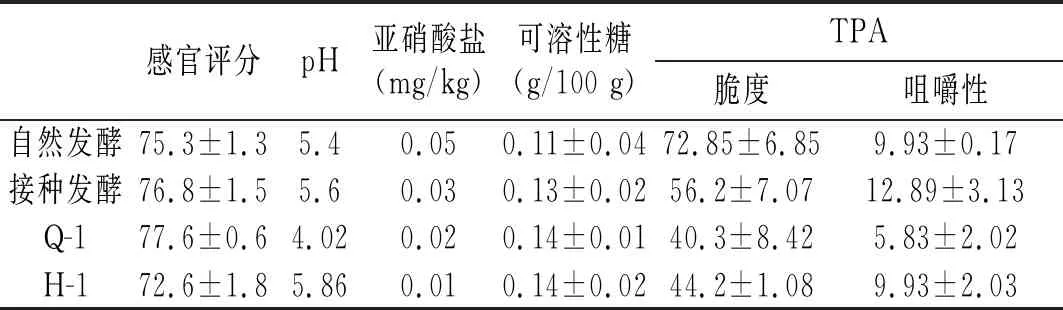

2.2.4 驗證試驗

通過Design-Expert 8.0.6軟件計算,得到理論最佳接菌發酵工藝參數為:接種量2.05%,發酵溫度11.48 ℃,腌制鹽濃度3.88%,發酵時間6.54 d;由于試驗受操作條件限制,選擇最佳發酵工藝參數為:接種量2%,發酵溫度11 ℃,腌制鹽濃度4%,發酵時間7 d。參照此條件進行3組重復性試驗,接種發酵樣品pH值為5.04,感官評分為76.8±1.5,與預測結果相似。通過與自然發酵樣品和2種市售樣品相對比(見表5),各樣品亞硝酸鹽含量均明顯低于國家標準(20 mg/kg),但自然發酵樣品亞硝酸鹽含量稍高,說明植物乳桿菌在辣白菜的發酵過程中能起到降低亞硝酸鹽的作用;可溶性糖含量相差不大,但自然發酵樣品可溶性糖相比于接種發酵含量偏低,可能是因為植物乳桿菌降解了辣白菜中的不可溶性纖維素,導致可溶性糖含量增加,但乳酸菌降解纖維素的能力較差,所以兩者間差異并不顯著;通過感官評分結果可知,接種發酵與自然發酵相比,接種發酵能有效提高辣白菜的咀嚼性,并對風味有一定改善作用;與市售產品的品質間有所差別,接種發酵樣品酸味上更容易被消費者所接受,亞硝酸鹽含量和可溶性糖含量相差不大,脆度更好,咀嚼性明顯優于市售樣品。

表5 接種發酵樣品與自然發酵樣品、市售樣品比較結果Table 5 The comparison result s of inoculated fermented, natural fermented and commercial samples

3 結論

本研究利用植物乳桿菌L12作為發酵劑發酵辣白菜,通過接種量與發酵溫度、腌制鹽濃度、發酵時間3個因素對發酵體系微生物有較大影響的單因素研究,表明植物乳桿菌L12能改變發酵進程,有效地縮短發酵時間;利用響應面法進一步研究了接種量與其他3個因素間存在著明顯的交互作用,發酵時間與發酵劑接種量間交互作用差異顯著,發酵劑接種量對發酵時間能起到顯著的效果,同時得到了植物乳桿菌L12作為發酵劑的最佳發酵條件為:接種量2%,腌制鹽濃度4%,發酵溫度11 ℃,發酵時間7 d;通過接種發酵與2種市售產品相對比,表明接種發酵的辣白菜咀嚼性明顯優于市售產品;與自然發酵樣品相比,辣白菜的咀嚼性顯著提高,風味也明顯得到改善。

雖然辣白菜發酵體系中微生物種類繁多,演變及代謝過程復雜,很難通過單一菌株詮釋整個發酵過程,但從研究結果可以看出,植物乳桿菌L12作為辣白菜發酵劑,能干預自然發酵過程中微生物變化,從而縮短發酵時間,實現快速發酵,同時提高產品的感官品質,符合辣白菜發酵劑的使用要求。但發酵體系中微生物的復雜性和代謝產物的豐富性,還不能完全被單菌株發酵取代,后續以該試驗為基礎,挑選對風味改善更明顯或具有較強功能性的菌株與之復配,進一步提高產品品質,研發更優質的復合型發酵劑。