計算機輔助職業系統的美國經驗及新高考背景下的啟示

□呂 翠

新高考改革下招錄模式從“高校+專業”轉變為“專業+學校”,學生可以根據興趣選擇學科和專業,增加了自主性和選擇權,但同時也對選擇能力提出了更高的要求。職業生涯教育因能幫助學生認識自己、認識世界,站上了教育改革的前臺,因此,新高考背景下的高中生職業生涯教育研究非常必要。由于課程師資不足、課堂時間有限,客觀需要更加靈活和個性化的職業生涯教育形式。

計算機輔助職業系統在美國已經踐行近60年,國家通過資金保障和政策支持,輔以多樣化的課程實施形式,在實踐中取得了良好的效果,值得我們借鑒。本文將對計算機輔助職業信息系統的出現、發展和有效性進行介紹,在此基礎上結合新高考改革背景,嘗試本土化此系統,以積極探索新形勢下高中生職業生涯教育的有效路徑。

一、計算機輔助職業系統的簡介

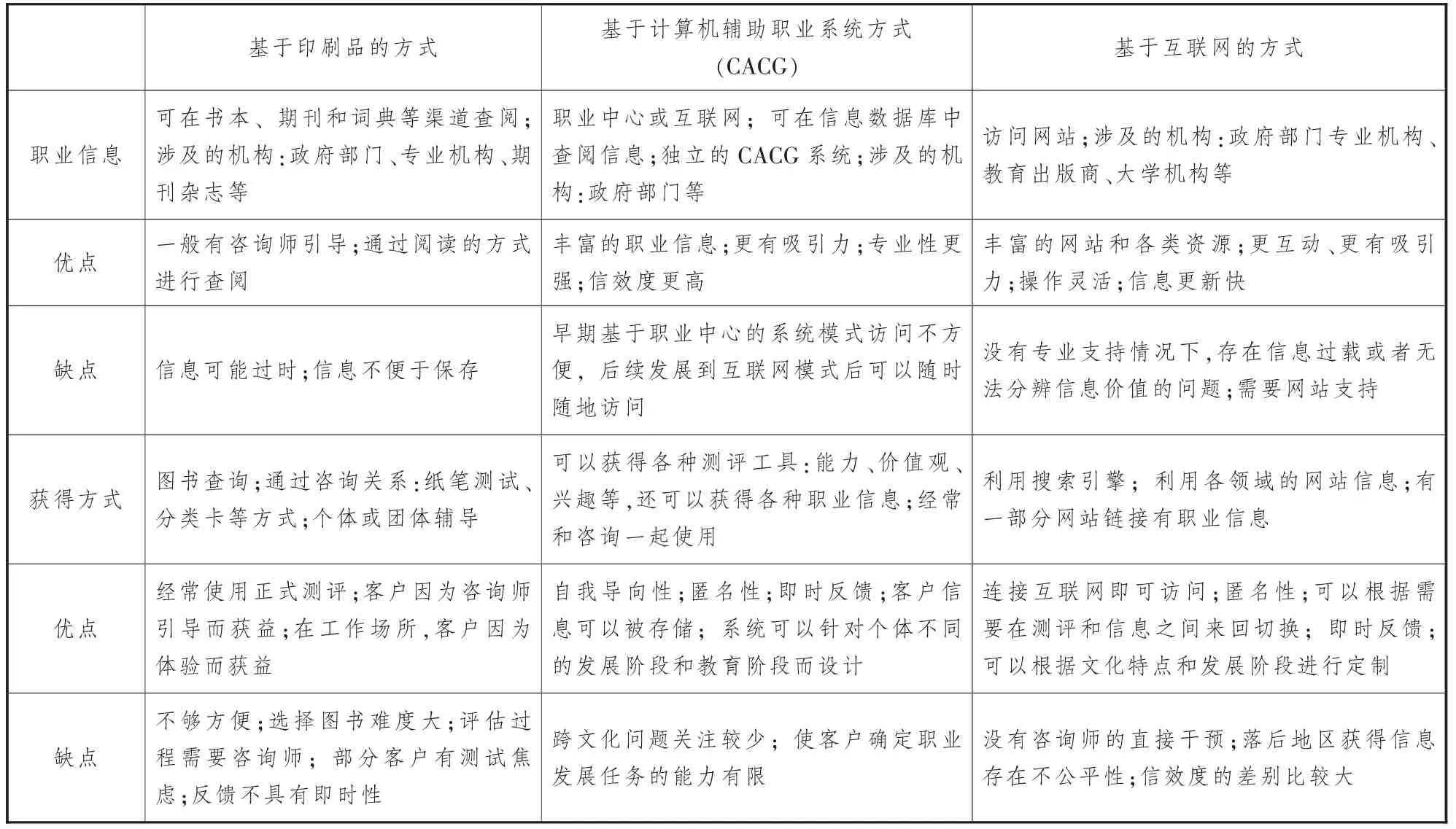

學生群體普遍處于職業未定和職業猶豫狀態(Gordon,2006)[1],職業決策困難也因此一直是理論和實踐界關注的焦點。在進行職業生涯規劃和決策時,個體往往會遇到種種難題,獲取相應的職業信息對解決這些難題具有關鍵性作用。學生群體由于缺乏職場體驗,同時自我探索往往不足,職業決策困難狀況備受關注。隨著信息通信技術革命的進程,各種基于互聯網的職業信息資源獲得了廣泛應用。個體獲取職業信息和指導的方式也隨之發生了演變,大體有以下三種方式:基于印刷品的方式、基于計算機輔助職業系統 (Computer-assisted career guidance,簡稱CACG)的方式和基于互聯網的方式,這三種方式在獲得方式和職業信息方面各有特點(見表1)。

從表1可見,計算機輔助職業系統相對其他兩種職業信息獲取方式,具有信效度較高、信息集中方便、一站式獲取服務的優勢。計算機輔助職業系統(CACG)是個體借助計算機獨立操作的,作用于自我評估和職業探索的互動系統(Brown,2003)[2]。個體可以通過該系統搜索到大量的職業信息和個人評估工具,從而幫助個體進行職業規劃和探索。計算機自使用以來就被用作職業生涯規劃和評估的工具,基于CACG 系統和基于互聯網的信息獲取方式都和信息技術的快速發展息息相關,最早的CACG 是在20世紀60年代開發出來的,當時CACG 系統一般位于職業指導中心,由于其并不聯網,個體要獲得相關服務就必須在職業中心進入CACG 系統。后續CACG 系統和互聯網技術結合,個體可以根據時間和地點的方便性隨時進入系統進行信息查詢。

由20世紀80年代中期,美國55%的兩年制大學和63%的四年制大學使用CACG(Floyd,1985)[3]。目前,美國大多數高中、學院和大學等教育機構都將CACG 作為其職業指導活動的一部分(Mau,1999)[4],大多數CACG 的作用模式為引導個體進行自我探索和職業信息探索,從而有效地解決職業發展全過程中的問題,包括自我評估,大學和職業信息以及決策策略,并能夠以高效的方式提供個性化反饋(Fowkes&McWhirter,2007)[5],由于其便利性和有效性,使用范圍還在不斷擴大,了解這個工具顯得越發重要。

二、計算機輔助職業系統的發展階段和典型系統

在過去的幾十年中,計算機技術已經極大的改變了職業評估和咨詢領域,其在職業指導中的使用已經歷了五代(Rayman,1990)[6]。

第一代計算機的使用表現為批處理系統,20世紀20年代,計算機技術被用于管理和評估測試(Harris-Bowlsbey,Riley Dikel,&Sampson,2002)[7],主要對學生完成的問卷進行計算機掃描,此階段計算機的功能主要表現為學生評估信息的存儲。

20世紀60年代末計算機輔助職業信息系統(CIS)和指導系統(CGS)的誕生和使用標志著第二代計算機職業指導的開始,自使用以來,兩個系統已成為職業咨詢的重要工具(Fowkes&McWhirter,2007)[8]。CIS 系統增加了三個功能:交互式對話、在線監控并存儲用戶的信息、搜索文件。通過整合評估,匹配和傳播信息,激發個體的職業探索和決策。CGS 是交互式軟件程序,旨在提供自我評估和職業探索信息。CGS 系統的亮點是引導用戶了解個人興趣,進而探索職業選擇,其系統內容囊括了職業規劃的各個方面,包括自我評估、大學和職業信息搜集、職業決策策略等。

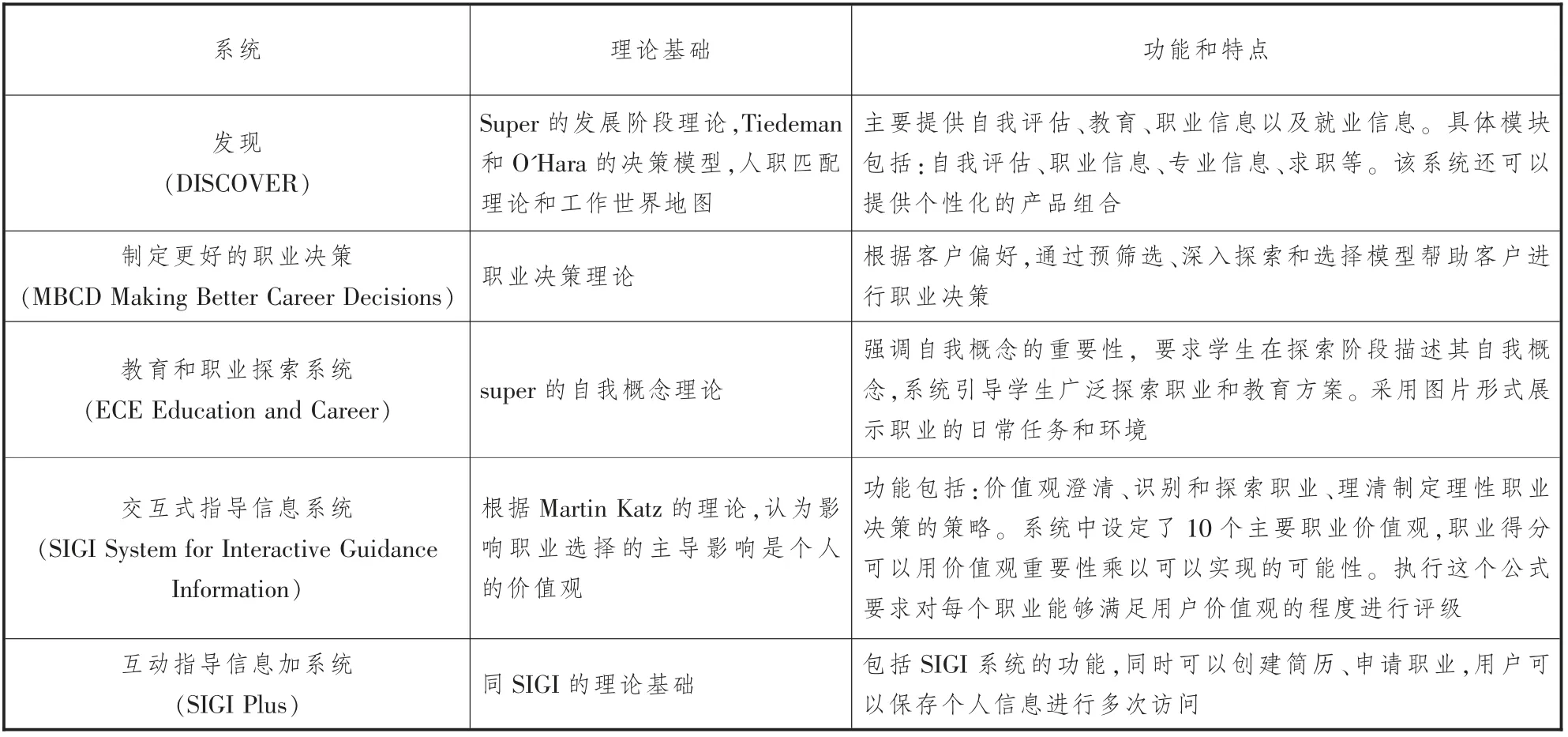

第三代計算機系統在職業輔導中的使用呈現了最具變革性的特征,以20世紀70年代初計算機輔助職業指導系統SIGI 和DISCOVER 的推出為標志,計算機在職業指導中的功能進一步加強,速度、通訊和數據存儲等方面的能力大大提升,增加了在線評估、模擬練習和職業教育板塊(如表2所示)。此階段計算機在職業指導中的作用包括:自我探索、匹配系統、信息檢索、輔助決策、求職技能學習等[9],能夠為用戶提供可靠的評估工具和準確的決策信息,減少用戶職業決策的困難(Gati,Saka,&Krausz,2001)[10]。同時其安全性和匿名性可以獲得個體更真實的職業特征,從而保證信息的有效性,有助于提高決策的準確度(Robinson 等,2000)[11]。

表1 從基于印刷品到基于互聯網:獲取職業信息的三種模式

第四代計算機輔助職業系統的發展以微型計算機的普及為契機,CACG 系統也和微型計算機結合,其使用更加便捷,可以實現通過互聯網進行訪問,訪問基于網絡的系統不受職業中心控制(Gati,Kleiman,Saka&Zakai,2003)[12],個人計算機和互聯網每周7 天,每天24 小時提供服務,用戶足不出戶就可以選擇方便的時間和地點登錄計算機,獲得大量的自我評估工具以及相關的職業和教育信息。

第五代計算機輔助職業系統進一步通過互聯網增加對職業資源的訪問性,基于網絡的職業指導系統獲得了迅速發展。系統不再受咨詢中心或職業中心的限制,用戶可以隨時隨地進行訪問,用戶數量大大增長,其便利性和可訪問性得到更快的提升。此階段的計算機輔助職業系統能夠根據個體偏好和特征提供即時反饋和決策建議,在時效性方面具有很大的優勢,而且更為關注職業信息的提供,如指導信息系統(Guidance Information System,簡稱GIS)儲存了美國各大學的資料、獎學金信息及1000多種職業的信息(如表2所示)。再如全國職業信息協調委員會負責的信息傳遞系統(CIDS),此系統不提供評估,關注的是提供高質量的職業和教育數據庫。此類型的計算機輔助職業系統有助于增加個體職業選擇的數量,可以幫助用戶發現更適合他們的職業偏好,使個體的職業屬性得到更大的發揮,有助于個體獲得職業滿意度和職業成功(Bloch,2006)[13]。

對于未來第六代計算機輔助職業系統的新特征,專家也進行了各種預測:第一,計算機的存儲和執行能力更強,計算速度比現在快幾百倍,計算機能夠訪問定期更新的數據庫,顯示當前并預測全球對勞動力的需求,同時為個人提供決策建議,比如接受什么樣的培訓以保持就業能力,以及在何處求職等(V.Casey Dozier 等,2015)[14]。第二,計算機輔助職業系統將實現人機對話,咨詢者與電腦交談職業目標和抱負。職業生涯評估軟件將接受連續語音輸入。語言分析軟件將搜索關鍵詞,確認主題,并判斷主題的重要性及其相互關系,以對客戶進行科學評估(JoAnn,2013)[15]。

總體而言,計算機在職業指導中的使用經過了一個由點及面、由淺及深的發展過程,體現了以下特征:首先,交付平臺從巨大、緩慢、昂貴的大型計算機到更小、更昂貴的大型機再到小型計算機,再到臺式電腦和筆記本電腦,以及更為方便、體積更小的智能手機。傳輸渠道已經從本地的、昂貴的、慢速電話線到相對便宜、全球范圍內、寬帶和無線互聯網連接。使用對象也從既定范圍內、固定時間接受服務的在校學生到世界各地可以訪問互聯網的任何人。計算機視聽內容也實現了從圖形、問卷到視頻、語音輸入對話等。職業數據庫質量逐步提升,并且更新速度加快,主要基于由政府機構開發和維護的數據庫,如O*NET 資源中心。職業輔導由單一服務向終生跟蹤式服務轉化,用戶可以在系統內實現自我評估、職業規劃、簡歷制作、求職技能提升等與職業發展有關的項目。

三、計算機輔助職業系統的運行機制

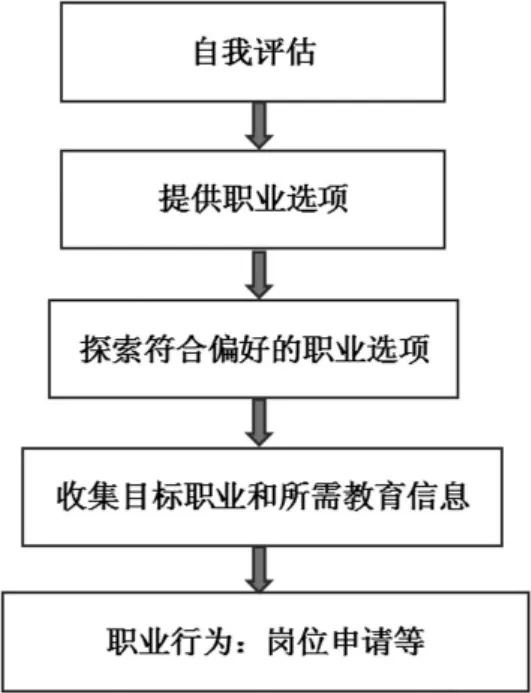

許多人面臨職業決策困難的原因是對自己缺乏客觀、全面的認識。因此,大部分的計算機輔助職業系統是從自我評估開始的,其系統運行一般包括以下幾個步驟(如圖1):

第一步,評估。評估主要是對個體的興趣、能力、性格和價值進行測評。興趣測評是找到有動力和激情的職業活動,能力測評是找到擅長的職業領域,性格測評是找到匹配的職業環境,價值觀測評是澄清滿足個體內在底層需求的職業回報。經過綜合的測評,可以形成一個全方位的自我概念,這是個體進行職業決策的基礎。某些計算機輔助職業系統還提供職業相關特征的決策測評,比如職業成熟測評、決策風格測評、決策障礙測評等,此類測評可以更好的了解服務對象的職業決策困難所在,以進行針對性的干預服務。

表2 典型的CACG 系統介紹

第二步,提供職業選項。在進行充分的自我測評后,計算機輔助系統能夠根據內置的職業信息庫進行匹配并提供職業選項。計算機輔助職業系統內有豐富的職業信息庫,能夠提供成千上萬不同職業的信息,這些內置信息主要包括工作內容、晉升路徑、薪酬水平等。幾十年來最廣泛利用的兩個職業信息資源是職業大典(DOT)和職業前景手冊(OOH,1998年)。前者后來被O* NET 職業信息網取代(David M.Reile,2000)[16]。

第三步,探索符合偏好的職業選項。根據第二步匹配的職業選項,服務對象進行職業決策還需要進一步搜集偏好職業的具體信息。服務對象可以在互聯網中搜集所需要的數據,相關網站包括公司網站、美國勞工部提供的職業數據庫等。經過此步驟,個體會形成較為清晰的職業目標。

第四步,收集目標職業所需教育信息。每個職業對教育培訓有不同的要求,個體為了實現職業目標,需要據此進行相關培訓和學習,例如進入社區學院學習,或者進入公司實習等。

第五步,職業行為:崗位申請等。當個體完成了教育培訓后,就進入了計算機輔助職業系統的最后一步:尋找工作機會。針對求職環節,輔助系統還會提供簡歷制作、求職技能提升等服務。并能夠根據具體的就業機會,評估個體的興趣、能力、價值觀和性格與崗位的匹配性。

圖1 計算機輔助職業系統的一般運行機制

比如MBCD 作為交互性職業決策支持系統,可以幫助個體從一系列備選職業中尋找到目標職業。MBCD 數據庫中包含305 個職業以及職業的31 個維度:職業滿足的價值觀,職業用到的能力、工作內容、工作環境、工作時間、工作挑戰性、工作收入等(Gati,1998)[17]。針對31 個維度,個體需要對其重要性進行排序,比如“工作環境”維度下有“只在室內”“室內和室外機會均等”“大部分時間在室外”“只在室外”,個體從四個類型中進行選擇和排序,同理完成其他30 個維度的排序,這樣就形成了個體獨特的職業偏好清單。為了確保個體的認知是理性的、經過充分思考的,MBCD 系統還設置了引導性提問:“為什么? ”“為什么不呢? ”等。MBCD 的交互性體現在實時監控和反饋上,如果個體的某個排序對職業選擇的結果產生了較大的影響,系統會進行提示,比如類似的反饋“您在最后一個維度偏好匹配職業數量急劇下降。我們建議您再次思考此排序,或者為了拓寬職業選擇,進行一定的偏好妥協(Itamar Gati 等,2003)[18]。當個體完成31 個維度排序后,將會完成職業決策,并獲得職業選項報告。

四、對我國新高考背景下高中職業生涯課程的啟示

(一)新高考背景下的計算機輔助職業系統流程設計

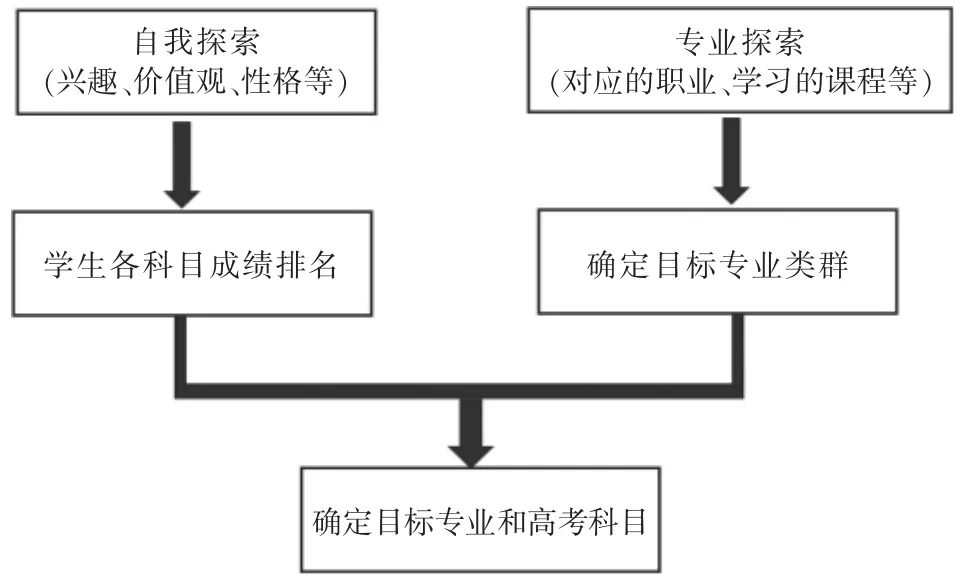

新高考改革的核心目標是促進學生的全面化、個性化發展,學生可以根據興趣和特長選擇高考科目,由于選考科目和高考專業選擇相關,因此也對學生的選擇能力提出了更高的要求。Korschgen 和Hageseth(1997)[19]認為選擇專業和職業目標通常是大學生面臨的最困難的決定,對高中生來說更是如此。迫切需要針對選科、選專業、學生偏好進行計算機輔助職業系統的再設計。筆者認為該系統應該包括以下模塊(如圖2):(1)自我探索。此部分將提供興趣、價值觀、性格等方面的心理測評,測評后學生將取得反饋報告,報告中詳細講解各項特征對職業選擇的影響。(2)專業探索。我國現有503 個本科專業,此部分將對每個專業大學學習的課程、主要就業流向、就業主要地域、薪酬待遇、職業發展路徑、職位的勝任力特征等進行介紹,并以視頻方式展示典型職業的工作日狀態等內容,讓學生對專業和相應的職業有全方位了解。(3)確定目標專業群。根據學生的自我和專業探索,在此步驟會確定5 個以內的目標專業群。(4)學生各科成績。此模塊需要省內高中學校建立成績數據庫,針對每次考試學生的學校排名進行省排名的模糊對應,建立學校排名和省排名的數據模型,學生在考試后進行學校名次的登錄,可以大體預測學生科目的優劣勢。(5)確定目標專業和高考科目。根據學生目標專業群高考科目的要求以及學生各科成績排名,進行最優化處理,學生可以設置不同的偏好選擇,比如保證成績最有優勢,以此選擇專業,或者選擇最感興趣的專業等。經過第五步,學生會形成相對最優的目標專業和選考科目,如果學生對此結果比較滿意,則計算機輔助職業系統工作結束,不滿意的話將返回第3 步,對專業群范圍進行修訂。

圖2 基于新高考背景的計算機輔助職業系統流程再設計

(二)建立高中綜合職業生涯課程

研究表明在學生使用計算機輔助職業系統的過程中,如果有教師的引導,職業探索有效性會大大提高(Whiston 等,2003)[20]。Taber 和Luzzo(1999)[21]也建議在使用計算機輔助職業系統的基礎上增加個體咨詢。這些發現要求開發教師引導咨詢、多學科滲透學習、實踐體驗活動和計算機輔助職業系統相結合的綜合職業生涯課程。高中教育要以學生的終身學習和成長為目標,在學生職業生涯發展的框架下進行學科教育,加強對各科目教師職業生涯知識工具和技巧的培訓。有意識地結合科目內容讓學生了解相關的專業和職業信息,激發學生的職業興趣,開發學生的職業能力,提升學生學習的目的性和動機水平。同時進行企業參觀體驗、暑期調研和職業日活動等相結合的職業實踐活動,使學生對職業有直觀的體驗。

(三)穩定的資金支持

職業生涯決策會對個體發展產生深遠影響,但同時會長期作用于國家的經濟發展,因此國家應對高中職業生涯教育,尤其是計算機輔助職業系統的建立和維護提供資金支持。計算機輔助職業系統評估的有效性和職業信息的及時性與資金投入之間存在著穩定的正向關系,而且理論與技術的不斷進步,時刻變化的消費者需求和市場競爭都要求系統要 保 持 持 續 更 新(Sampson,Reardon,Humphreys,Peterson,Evans,&Domkowski,1990)[22]。因此需要有大量的研究和開發預算專門用于系統的開發和升級,以確保系統提供信息的及時性,全面性和準確性。同時保持系統信效度的關鍵之一是加強系統開發人員、研究人員、協會(如基于計算機的職業信息系統協會)、學校的職業指導人員和系統用戶之間的持續溝通 (Hinkelman&Luzzo,1997)[23]。ACSCI(2002)[24]已經闡明了開發人員和從業人員之間的溝通與評估、建議的相關標準,以及制定咨詢小組正式確定反饋機制。實施這些建議將為未來的評估工作奠定基礎,保障這一流程順暢的必要條件之一是穩定的資金支持。

(四)加大對貧困地區計算機輔助職業系統的使用支持

Norris(2001)[25]指出社會中存在“數字鴻溝”,即由于經濟、社會和文化等原因而發生的,在特定社會中個人和群體不能平等地使用互聯網的現象。這種互聯網訪問不平衡意味著不同群體接受在線評估的機會是不同的(Sampson&Lumsden,2000)[26],這種不平等強化了社會和經濟差距。在我國由于地區發展的不同步性,目前尚有一些地區上網困難,并非所有高中生都可以隨時隨地訪問計算機和互聯網。因此要加大對目標區域的網絡扶貧力度,實現網絡覆蓋、信息覆蓋、服務覆蓋,讓貧困地區的高中生有機會接觸最新的職業信息,同時可以針對此部分群體提供網絡職業咨詢服務。