移動互聯網時代湘西南地區文化產業發展探討

陽素云

(邵陽學院 馬克思主義學院,湖南 邵陽 422000)

21世紀的今天,人類已進入到移動互聯網時代。移動互聯網是集合移動和互聯網的共同優勢,運用無線接入生成各種成熟的網絡應用,它的興起使傳統文化產業在社會生活中呈現出不同表現形式。順應移動互聯網發展趨勢,加快文化產業發展方式變革,實現文化產業和互聯網兩者之間的有機融合,是新時代文化產業發展的重點方向。湘西南地區有古樸的生態文化,豐富的旅游文化和獨特的人文文化,研究湘西南地區文化產業在移動互聯網時代的表現、特征與對策,對深入推進湘西南文化產業發展,加快區域經濟社會建設,促進湖南經濟創新開放發展意義深遠。

一、新時代:移動互聯網對文化產業發展的深層影響

移動互聯網在社會各個方面的滲透,推動著社會生產生活方式改變。據統計,截止到2018年底,中國網民規模接近10億,互聯網普及率達到57.7%,其中移動端的網民占整體網民規模的98.3%。手機網上用戶支付規模接近5.7億,網民中手機網上支持使用率(移動支付覆蓋率)達到71%。[1]這表明我國移動互聯網已在如火如荼的發展當中。可以想象,一旦通過互聯網技術與傳統產業深度對接,打造出傳統產業在新時代的嶄新業態,對促進文化產業轉型升級必將形成磅礴之力。在這種大趨勢之下,我國的文化產業無論是理念還是形式都發生了深刻變化。

(一)移動互聯網促成傳統文化產業的理念重構

移動互聯網時代,互聯網在生產要素中不斷優化配置,形成新的經濟形態。這種經濟形態既給傳統產業帶來了挑戰,也為傳統產業注入了新的發展力量。互聯網給人們生活模式和生產方式帶來改變,創造了無數的新概念、新機遇、新奇跡。包括影視、音像制品、戲劇舞蹈演出、文化旅游等在內的傳統文化行業在各個領域的發展因互聯網有了更大的空間。同時,在互聯網時代,強大的互聯網空間也給人們緊張和迷惑,因為未知的新事物、新思維,使傳統文化產業的產品形式、價值承載、傳介方式、包裝創作、運營運作等方面都發生了明顯的變化。從唯物論角度出發可得知,社會存在作用于社會意識,這使人們的思維無一不回歸到這樣一種邏輯,那就是在互聯網時代,需要把握傳統文化產業的生存與發展去向,啟動“互聯網+”戰略,設計并優化組織架構和機制流程,尋求更合理的互聯網化轉型方法與路徑,方能適應變化,從容以待。傳統文化產業順應移動互聯網的發展需求,必須樹立萬物互聯、信息碎片化、體驗消費等移動互聯網理念,從而促成傳統文化產業在人們頭腦中的理念重構。

(二)移動互聯網促成傳統文化產業的行為轉化

文化是沉淀在一個民族中最深層、最持久的精神力量,是增強國家軟實力,實現偉大復興中國夢的重要力量。文化也隨著時代的發展體現出不同的形式,從而影響人們對文化的認知和文化產業的行為。移動互聯網技術的演進發展,從1G技術的投入使用到5G的實驗示范,從最初的移動通話到數字時代的開啟,再到視頻通話及直播興起和今天的萬物互聯,移動互聯網在技術上持續打破界限,逐漸改變社會對文化的認知。傳統文化產業在移動互聯網作用下與各新媒體信息實現無差別轉換,從文字聲音到圖像視頻等的全過程再現,示意著傳統文化產業的成長升級。在此基礎上,一些傳統文化產業不得不選擇轉型發展,改變生存模式,轉向網絡經營。由此,產業與行業之間的壁壘得以削弱,不僅傳統文化產業的發展觀念被顛覆,而且全產業鏈逐漸融匯貫通,創新動力和創意活力得到提升。文化產業創造性轉化與創新發展的行為參與,文化產業工作者對傳統文化產業的挖掘、展現、創新、傳播,已經形成固有的行為模式。文化產業正在蓄勢通過這種行為模式,實現飛躍發展。

(三)移動互聯網促成傳統文化產業的價值傳遞

移動互聯網時代,各類優勢資源的快速流通和共享機制,給文化產業發展提供了新機遇。據統計,截止到2017年9月,我國網絡零售額達到近6.6萬億元,到2018年超過9萬億元。從行業發展的走勢看,我國網絡零售快速發展是互聯網技術和模式、結構不斷優化的結果。依托移動互聯網技術,文化產業價值鏈條拉長找到了新載體。文化產業價值鏈的源頭是創意的產生,大量創意的出現,若為大眾所接納,就能衍生新的文化產品,并實現產品價值新高度。有創造想象力的人才、多樣化文化資源、高新的現代技術等多個要素、各個環節關聯發揮作用,最終實現創意的規模化、產業化生產。如隨著微信、微博、移動APP等新媒體的出現,文創電商有了更加廣泛的傳播、融入途徑。文創電商類似于衍生品,是先有內容、再有后續的電商,這是一個趨勢。由于生活美學化和創意常態化的要求,接下來的流行產品可能是輕奢化的產品,它本身也是消費品,又有較高附加價值,而且消費者不覺得太昂貴,所以能夠很快融入生活。[2]就這樣,移動互聯網改變了文化產業的分銷渠道和價值傳遞方式,實現了生產者和消費者的直接溝通和互動,文化產品及文化產業的價值傳遞更加簡單迅速,文化的區域壁壘消除,特色原生態文化產業迸發成為可能。

二、新業態:移動互聯網與文化產業相互滲透與融合創新

移動互聯網的一個顯著特點,就是它的無邊界限制,可以不受時間和空間影響,在各領域方方面面實現互動。當移動互聯網與文化產業結合在一起時,會引發起技術和內容的碰撞,尋求彼此間的共性發展,進而相互滲透和融合。

(一)融合創新帶來文化產業商業模式升級

文化產業主體是文化,文化經濟的產生具有創造性和商業性,文化產業需要有持續創新經營模式,才能實現文化產業的可持續發展。移動互聯網時代下,新的文化商業模式的出現,助推了文化經濟的前行。移動互聯網開創出新的平臺和渠道,使文化產品不再是以或單個或封閉的樣式呈現,而是能夠作為平行整體向所有顧客展現。不僅如此,還能夠提供體現顧客意愿的內容文化產品與服務,實行個性化定制,表達出顧客所想所需。因此,互聯網時代在文化產品的創作、宣傳、營銷上更加強調用戶的體驗和個性化需求,文化體驗消費成為發展趨勢。當文化體驗消費對商業模式提出需求時,傳統商業模式往往需要優化升級,培育和挖掘出新型商業模式因子,促進文化產業向健康方向發展。同時,通過優化創新的商業模式推廣運用,提高文化產業整體水平,增強文化產業的競爭實力。

(二)融合創新促進文化產業產品的更新換代

改革開放40多年以來,中國社會發生了巨大改變,文化和文化產業也在發生著相應變化。互聯網技術的發展在帶來生產力變革的同時,也悄然影響著文化產業的成長,如改革開放第一個和第二個10年,“文化產品”中有以音響、磁帶為代表的播放設備;到第三個10年,這些“文化產品”卻被以MP3、iPod為代表的播放設備取而代之;到第四個10年間,MP3、iPod等“文化產品”再一次被網絡直播、智能手機為代表的播放設備所替代。整體而言,這個過程體現了科技進步對文化產業領域的影響,是社會生產力發展水平提高的結果,使得人們對各種文化產品的接觸更加便捷。移動互聯網時代以移動網絡技術為載體和支撐,抖音、直播等互聯網文化及創意產品逐漸成為新型文化產品的主力軍。傳統產業不斷轉型升級,被互聯網重構和改變,衍生出新興產業,催生出更多的文化產品,不斷成為新時代經濟增長新基點。

(三)融合創新催生形式多樣的文化產業形態

新時代文化產業依托互聯網技術進行跨界合作已成為文化產業發展的新常態。這一模式下,各種文化資源與移動互聯網技術并入融合,文化產業與其他相關產業交融碰撞,出現新的不同形式的文化業態和消費模式。文化產業內涵調整,使產業逐漸獲得發展,如文化創意和設計服務逐漸滲透到建筑、機械等實體經濟領域;文化產業的整合重構,架構起新的產業平臺,如文化與出版業、旅游業、影視業的多邊整合。這些在互聯網時代下的多種文化產業形態的出現,優化了整個產業結構,改善了人們生活品質,提升了文化軟實力。因此,把文化創意商業化后與社會各領域深度融合,可加強中華傳統文化傳承,提升現代文化產業效益,實現文化產業創新轉型和組織變革,形成文化發展新形態。

三、新視野:移動互聯網時代湘西南地區文化產業發展優勢與瓶頸

湘西南地區,即湖南西南部地域,所轄范圍包括懷化、邵陽、永州地區的部分縣市,具體有懷化的靖州苗族侗族自治縣、芷江侗族自治縣、洪江市、洪江區、新晃侗族自治縣、會同縣、通道侗族自治縣;邵陽的綏寧縣、新寧縣、武岡市、城步苗族自治縣、隆回縣、洞口縣;永州的東安縣、祁陽縣。從地理位置和社會發展來看,湘西南地區所屬縣市大多較為偏遠,經濟大多相對落后,但從文化資源來看,卻是多姿多彩。其文化產業與其他產業相比,具有知識密集聚焦、經濟附加值可觀、生產成本節約、能量資源消耗低、重復開發率高等特色。綜觀移動互聯網時期湘西南文化產業發展狀態,有以下特點:

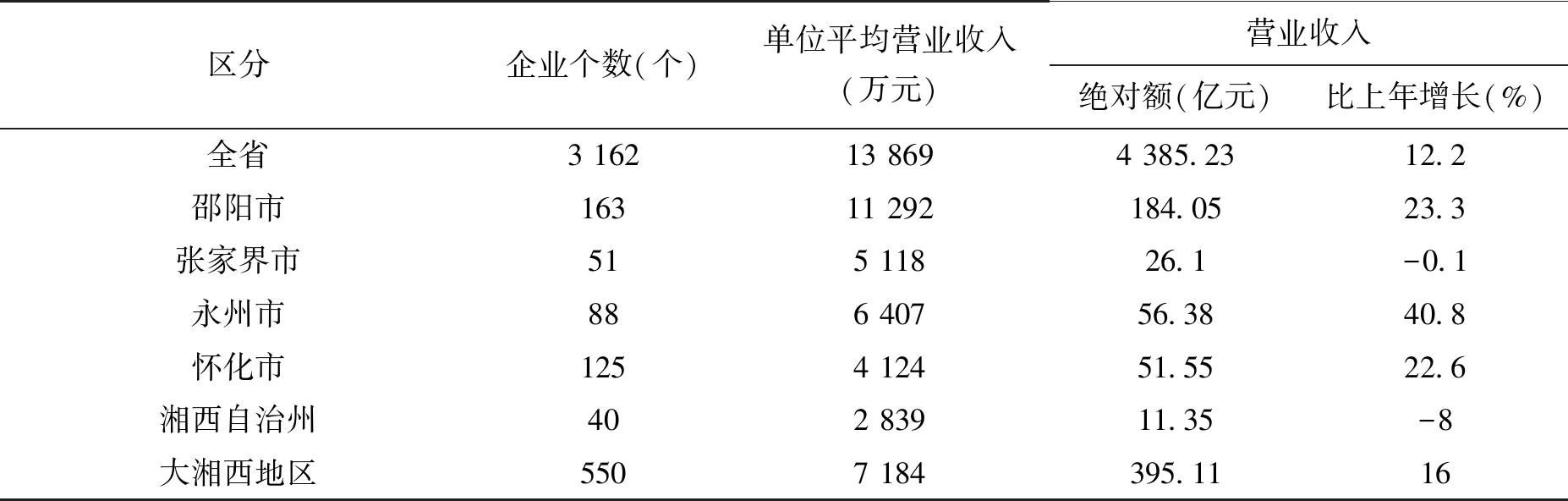

(一)自然生態環境優美,但文化產業的開發度不高

湘西南地區擁有非常優美的生態環境,在現有的多種文化形態中,自然生態文化是支撐湘西南文化產業的基礎。湘西南地區地處云貴高原的東側,有著獨特的地形地貌,地勢西北高東南低,溝谷綿延起伏,盆地相互交錯,山巒重疊百態。域內水能資源充沛,是湖南的四大河流(除醴水外)的上游支流發源地,有湘江、資江、沅江等多條水道。氣候濕潤、溫和,年平均氣溫在13℃-17℃之間,年平均降雨量適當,耕地分布分散,土質酥松肥沃。由于碳酸鹽巖廣泛分布,巖溶地貌發育齊全,域內山峰叢林、峽谷洼地巖溶景觀到處可見。地層構造的完整多樣化,使區域內礦產資源豐富。根據資料統計,湘西南地區是我國南方重要的有色金屬資源基地,其中,鎢、錫、鉬、鉍、鉛、鋅等礦產資源的儲量可觀,如轄內武岡市被稱為“湖南測水煤系第二個富煤區”,境內探明煤炭儲量達9344萬噸,有著近270億元潛在價值,可供6個年產30萬噸的礦井開采50年以上。雖然湘西南地區生態環境優美,可因受區域經濟社會發展的影響,在移動互聯網架構中對資源利用不盡合理,導致新的文化經濟形態挖掘遠遠不夠。運用原始生態的自然資源作為發展基礎的文化產業,更是存在開發不足、形式不活等問題。通過對大湘西地區的文化產業2017年統計數據來看,大湘西地區的文化企業個數只占全省的17%,單位平均營業收入只占全省平均水平的50%,營業收入只占到全省的9%(見表1)。作為大湘西一部分的湘西南地區,可以想象文化產業發展中與其他地區還有著明顯差距。

表1 2017年全省及分市州、區域以上文化產業企業數、單位平均營業收入及營業收入增長情況

資料來源:依據相關年度《湖南統計年鑒》及湖南省統計局調查資料整理。

(二)旅游文化資源豐富,但文化產業的融合度不夠

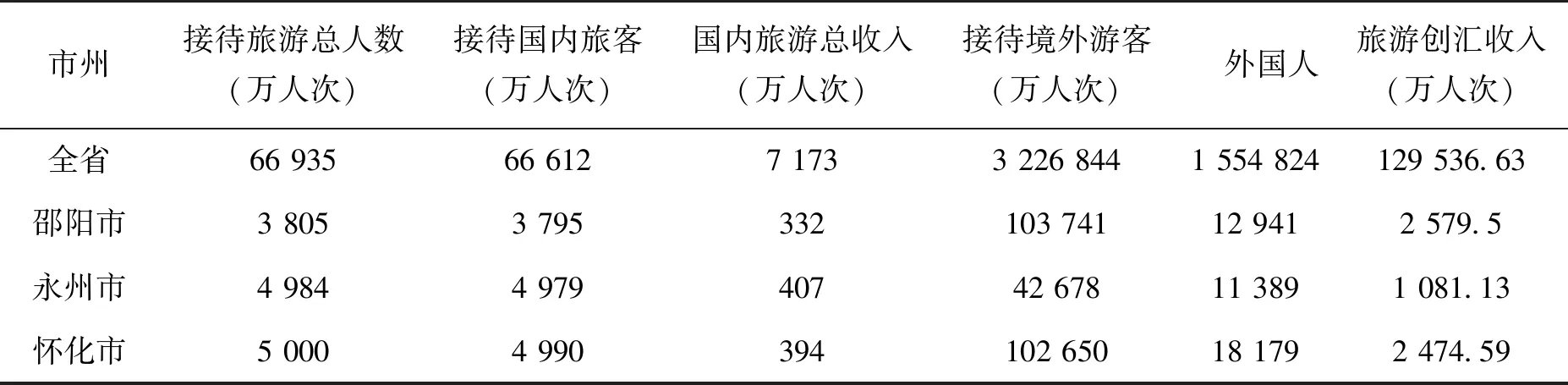

湘西南地區獨特的地理位置,造就了其豐富的旅游資源。無論是生態原始的自然概貌,還是厚重渲染的歷史文化和質樸實在的民族風情,都具有極高的旅游開發價值。懷化的萬佛山、黔中郡古城、芙蓉樓、洪江古商城;邵陽城步南山、隆回花瑤、綏寧黃桑國家自然保護區;東安九龍巖石刻、紫水國家濕地公園、舜皇巖景區,都是久富盛名的風景旅游去處。紅色文化方面,有芷江受降舊址和紀念館、粟裕故居、蔡鍔故居、城步和通道的紅軍途經地、塘田戰時講學院、八路軍駐湘通信處等多處紅色旅游紀念地。這些紅色旅游去處,作為文化傳承的基本單元,“就某種意義上講,就是一個民族或一個群體對某一類行為的認同接受而形成的集體意識”[3],從而形成了域內一種對紅色文化的集體敬仰。可見,湘西南地區自然風景險峻秀麗,旅游景點眾多,歷史文化氣息十分濃厚。但是,從移動互聯網促成傳統文化產業的行為轉化來看,無論是移動互聯網的運用手段還是行進方式,都還不夠系統深入。湘西南地區在旅游和文化的融合程度并不夠,重旅游輕文化、重開發輕保護的問題還一定程度存在,在發展中片面追求經濟效益和游客數量,導致部分景區的文化資源被過度開發。同時,景區內因商業文化主導,各種旅游產品大都雷同,文化失去了原本應有的載體,有機融合不夠。旅游線路規劃、景區配套建設和各類旅游資源整合,都存在著“拉郎配”式的硬傷。因沒有做到文化與旅游的有機融合,文化內涵也沒得到應有的彰顯。據《湖南省統計年鑒2018》記載,從2017年湖南旅游業基本情況來看,2017年邵陽、永州、懷化三市接待旅游人數13 789萬人,只占到全省比例的20%。作為全省旅游資源豐富的地區,這方面的數據是明顯偏低的。從整體來看,湘西南地區域內的邵陽西部與懷化東部文化旅游資源的融合雖然有所起色,但是優勢表現尚不明顯,挖掘開發還有較大的提升空間。

表2 2017年湘西南地區旅游業基本情況

資料來源:依據相關年度《湖南統計年鑒》及湖南省統計局調查資料整理。

(三)民俗文化特色鮮明,但文化產業的影響度不深

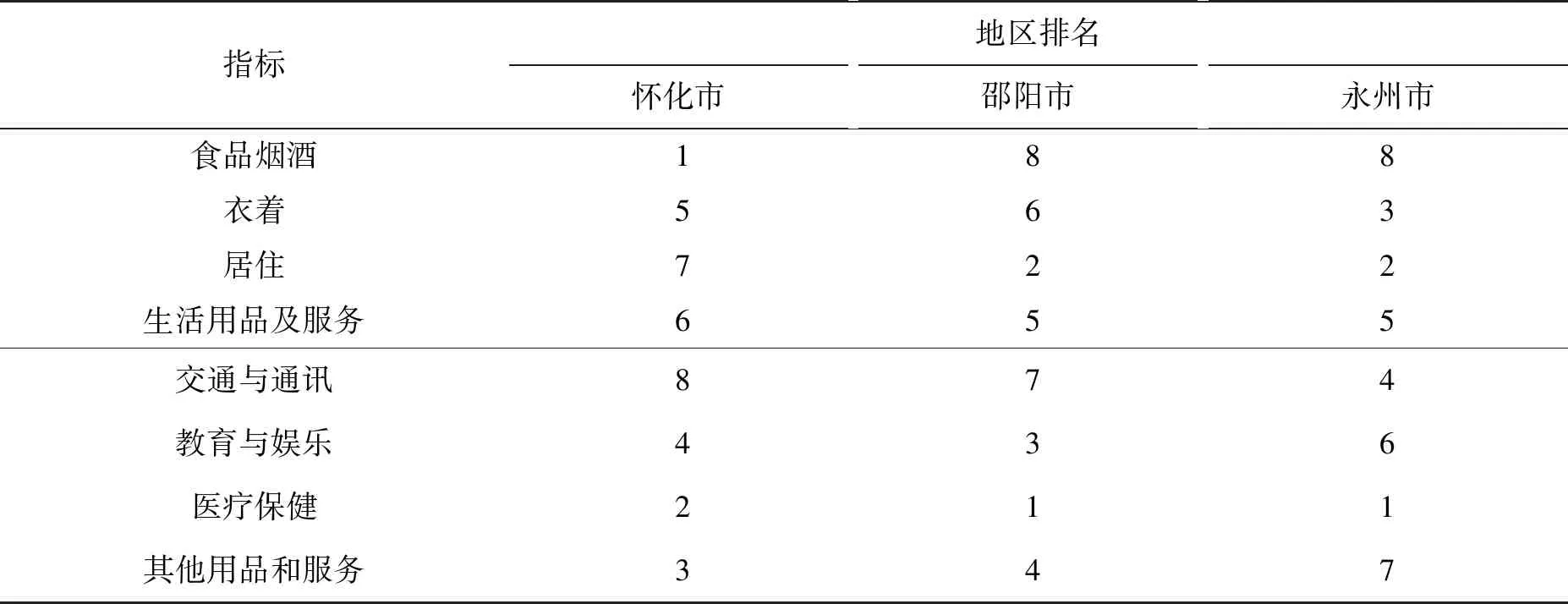

在湘西南有漢、苗、瑤、侗等多個民族聚居,這里的人們在認識自然、改造自然的過程中,不僅創造了富饒的物質財富,同時也創造了燦爛的精神文化。邵陽的城步苗族自治縣、綏寧縣,懷化的靖州等地,聚集了大量的少數民族居民。富有特色的民族歌曲、民族舞蹈、民族服飾,民族傳統服飾,形成了豐富的人文文化資源,出現了苗族長鼓舞、侗族趕歌節、蘆笙舞、藍印花布、灘頭年畫、祁劇等民俗文化及非物質文化遺產200多項。獨具風情的民間服飾、風味多樣的民間飲食、淳樸質重的民間習俗、良久流傳的民間藝術,構成了別具一格的湘西南文化整體。移動互聯網時代,多樣性的民俗特性這種優勢文化資源通過傳播和共享,可給文化產業帶來巨大機遇。我們知道,用文化產品或服務來滿足人們精神需求的文化消費的增長顯然是文化產業發展的一個顯著標志。但從2017年湘西南地區居民消費排名情況看,醫療保健和居住消費在消費序列中較為靠前,生活用品與服務和交通通信類消費則相對靠后。這說明雖然湘西南地區居民的消費需求有了多樣化和個性化發展,但是消費多停留在醫療、居住、教育等基本的物質生活需求之中。交通、生活用品和其他用品等文化消費需求仍然沒能全面鋪開,優勢文化資源傳播和共享氛圍與機制并沒有形成,文化產業的影響沒能深入到居民當中去。

表3 2017年湘西南地區居民消費排名情況

資料來源:依據相關年度《湖南省統計年鑒》及湖南省統計局調查資料整理。

從以上分析中可以看出,湘西南地區自然、旅游、民俗資源豐富多彩,人們生活的美滿幸福與地域民俗文化的滋養密不可分。從文化產業視野中解讀湘西南地區現狀,有利于我們進一步探究湘西南的歷史淵源和發展指向。在湘西南眾多的資源稟賦中,其獨特的旅游和少數民族特色文化是湘西南地區最具優勢的特色資源。積極發揮湘西南區位文化產業優勢,推進區域經濟文化建設,對于促進中部地區崛起,做好精準扶貧,形成湖南東中西部優勢互補,具有積極影響意義。一方面有利于加快湘西南地區經濟文化建設,提升“文化湘軍”內力,推動“湘品出海”,對促進湖南文化產業逐步邁向全球,形成新的發展動力,對穩增長、保需求、立格局具有很強的帶動作用。另一方面,湘西南地區貧困人口比量大,將湘西南產業尤其是占優勢有特色的文化產業推廣出去,將促進湘西南地區群眾早日實現脫貧致富。運用移動互聯網的融合優勢,挖掘整合湘西南地區的文化資源,將自然文化、旅游文化、民俗文化展示于大眾視野,形成產業鏈條,實現發展經濟與保護文化的統一,是促進文化產業升級,帶動湘西南地區脫貧致富的可行路徑。

四、新路徑:移動互聯網時代湘西南文化產業發展的策略

不忘本才能開辟未來,善于繼承才能更好創新。[4]2017年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》中指出“堅持創造性轉化和創新性發展,使中華民族最基本的文化基因與當代文化相適應、與現代社會相協調……要綜合運用報紙、書刊、電臺、電視臺、互聯網站等各類載體,融通多媒體資源,統籌宣傳、文化、文物等各方力量,創新表達方式,大力彰顯中華文化魅力”[5]。這就要運用新時代社會主義建設思想,站在促進經濟社會協調發展的高度,不斷加強對發展文化產業的重要意義的認識,突出文化產業的現實價值引領。

第一,樹立移動互聯網時代湘西南地區文化產業發展理念,以理念帶動升級。從發展理念著手,根據移動互聯網時代文化產品的個性化需求,加大地域特點的文化宣傳和體驗。著重突出湘西南地區特色,運用移動互聯網整合文化創意、投入資本等要素,形成文化產業與文化消費“零”隔閡的商業模式優勢,發展平臺經濟,實行線上線下接合,進行傳統文化創意挖掘,創新文化與金融合作,走出一條特色文化與平臺經濟結合的發展路子,帶動湘西南地區文化產業跨越發展。要用新媒體讓文化產業“走出去”,發揮好微信、移動APP、微門戶網站等新媒體對文化產業的技術升級、傳播手段更新的載體作用,讓湘西南地區特有的文化資源打破原有的展覽時間、空間的限制,平行向外展現,發揮其原汁原味產業優勢,在互聯網“長尾效應”中找到應有的空間與市場。

第二,加快移動互聯網時代湘西南地區文化產業布局融合,以融合促進更新換代。按照湖南省文化產業規劃和要求,要加快推動湘西南地區文化產業與裝備制造業、出口加工、對外貿易、現代服務業等相關領域融合發展,著力發展旅游文化、休閑文化等文化產業。同時,結合區域內的特色民俗文化、紅色文化,加快文化與旅游產業的邊際融合,引導湘西南各地根據實際情況尋求差異化發展,實現“一地一品”,以此帶動支持大湘西鄉村文化旅游開發。加快文化產業與技術融合。由過去單純依靠文化資源的發展轉向依靠文化與互聯網融合方向發展。對湘西南地區特有的民俗文化、紅色文化、人文文化進行深度包裝,運用移動互聯網技術對湘西南地區文化旅游業的操作方式和推廣方式進行變革,生產出迭次更新的文化產業產品,滿足新時期形勢發展的需要。同時加快文化產業與相關產業的融合,延伸消費空間,拉長湘西南地區文化產業的價值鏈條。

第三,推動移動互聯網時代湘西南地區文化產業推陳出新,以創意催生產業形態。利用電商牽線搭橋,搭建文化電商平臺,大力推廣精品旅游線、民間工藝品、特色旅游品、特色美食品等特色服務及產品,鼓勵湘西南各縣市利用移動互聯網發布文化產品信息,實行在線預定和交易支付,建立網上商城,力求實現規模化經營。立足傳統文化資源,結合流行時尚因素,積極開發出具有湘西南文化特色的文化產品。深度挖掘湘西南地區苗、瑤等民俗與古村寨文化特色,推出2至3個“印象劉三姐”式的民俗文化情景劇,打造文化旅游精品項目。依托湘西南各地鮮明的文化和產業特色,組織各類特色節慶活動,做強特色及創意文化市場。結合區域文化資源布局,按照“一縣一品”格局,造就一批創意新穎且實用性強的文化產業園,如懷化古城古鎮古村、大崀山原生生態文化圈等特色文化區。培育一批具有一定規模和實力的文化企業,發揮出文化產業的產業聚集效應。

五、結語

要解決新時代人們日益增長的美好生活需求與文化供給的矛盾,必然離不開文化產業的建立和推動。習近平總書記指出:“要推動文化產業高質量發展……培育新型文化業態和文化消費模式,以高質量文化供給增強人們的文化獲得感、幸福感。”[6]但我們也應看到,“粗放的鋪攤子式的發展模式向高質量、高層次、精細化發展模式轉變,這就要求文化產業進一步加強頂層設計,規劃好未來發展藍圖……推動互聯網、數字技術、人工智能等與文化、審美、藝術的高度融合,大力培育文化創意產業新業態”。[7]面對移動互聯網時代文化產業發展的新形勢新要求,湘西南地區作為湖南經濟文化發展相對薄弱的區域,想要抓住機遇,實現后發趕超,就要落實統一協調文化產業發展,積極出臺一批涉及投資、財稅、金融、土地等方面的優惠政策,設立文化產業發展基金,對文化企業進行精準扶持。通過全面展示移動互聯網與文化深度融合的新業態,充分發掘湘西南地區特色文化資源,全面推動傳統文化創造性轉化,致力形成強有力的文化競爭品牌。